品川氏の祖品川三郎清実が鎌倉幕府の成立まもない元暦元年(一一八四)に、品川郷の雑公事を免除されたことはすでに述べた(一九四ページ)。この清実がこの時期の品川氏の中心であったことはいうまでもないが、当時の武士社会の結合形態は、一族の惣領を中心に血縁的にかたく結ばれ、対外的に一族を代表するのも惣領であった(惣領制)から品川氏の活動は一族の惣領大井実春のはなばなしい動きにくらべ、それほど目立ったものでない。

しかし『吾妻鏡』によると、清実は源平合戦が大詰に近づいた文治元年(一一八五)二月、源範頼の麾下に属して周防から九州の豊後に渡海している。この時清実は北条義時・下河辺(しもこうべ)行平・渋谷重国とともに、豊後上陸の先陣をかけ、平氏の与党原田種直・志摩兵衛尉父子を葦屋原に敗死させた。当時、範頼部下の将士は、正月に長門の赤間関に到達してはいたものの、兵粮に窮乏し渡海の船なく、侍所別当として総軍を監督する立場にある和田義盛でさえ、陣を捨て鎌倉に逃げ帰ろうとするありさまであったから、渡海に続くこの勝利の意味は大きかった。関門海峡の彦島に本拠をかまえた平氏軍の退路が絶たれたのである。この戦闘に清実の名がとくに記録されたのは、よほどその活躍がめざまかしかったからであろう。

清実の名は、五年後の建久元年(一一九〇)の頼朝上洛に、大井実久らとともに、後陣の一騎として随兵に加わってからのち『吾妻鏡』からみえなくなる。それ以後は、、系図上で実名が実光と伝えられる品川太郎が、清実のあとをつぎ品川氏の中心となったらしい。すなわち実光は、建久元年(一一九〇)の頼朝上洛に、父といっしょに供奉してから、翌二年の頼朝の二所権現参詣随兵に加わり、同六年(一一九五)頼朝の再度の上洛にもしたがった。この時期に『吾妻鏡』に記録される品川氏は実光だけである。

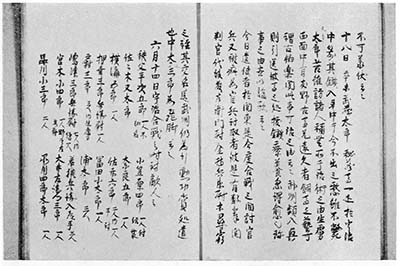

紀氏系図には、清実の子は太郎実光しか伝えられない。しかし実光以外に系図からもれた人の実在は、貞応二年(一二二三)六月二十日関東安堵下知状(「田代文書」資五号)により、「親父清実法師の譲りにまかせて」伊勢国員弁郡内曽原御厨(現三重県員弁郡員弁町楚原)・武蔵国南品川郷内桐井村・陸奥国長世保内弘長郷(現岩手県花巻市・稗貫郡一帯か)・和泉国草部郷(現大阪府泉北郡福泉町草部)の地頭職を、幕府に保証された清経の存在で明らかである。

ついで『吾妻鏡』は、承久の変の宇治川合戦の箇条に、品川氏一族七人の名を記載する。それによると、小三郎(実貞)が二人の敵を討ちとり、四郎太郎が一人を討ち、四郎(春員)が負傷し、次郎(信実)・四郎三郎・六郎太郎が戦死したとしている。品川氏が一族をあげて参戦し、戦功をあげる一方、三人の犠牲者を出したのである。

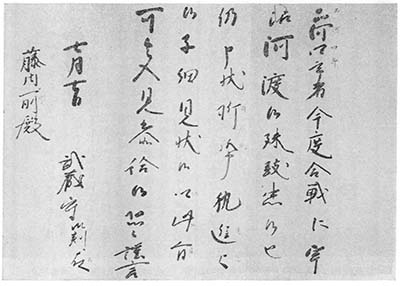

『吾妻鏡』により史料的価値はひくいが、『承久兵乱記』という戦記の「くわんと(関東)の大せい(勢)みつ(水)におほ(溺)るる事」の箇条に四番の寄手として渡河し、「一き(騎)も見えずうせ(失)」てしまった二千余騎の一人に「しな(品)河次郎」をあげている。なお四郎春員の負傷は『吾妻鏡』に明らかであるが、「田代文書」のうちに春員の戦功を褒賞する北条泰時書状案が現存する。やや真偽に疑点があり、図版にあげて参考に供したい。

承久変後における品川氏の中心は小三郎実貞であったらしい。実貞は、暦仁元年(一二三八)の将軍頼経の入京と奈良の春日社参、仁治元年(一二四〇)頼経の二所権現参詣の随兵中にみえる。その後、品川氏関係の記録はしばらくとだえるが、建長二年(一二五〇)の閑院内裏(かんいんだいり)造営に、品川氏の始祖故清実の所領に課された課役(油小路面築地二本の築造)を負担する実名不明の人物がみえる。そしてその八年後の正嘉二年(一二五八)における将軍宗尊親王の二所参詣隨兵に、かつて宇治川合戦に奮戦負傷した春員の後継者と思われ、また紀伊粉河(こかわ)寺領丹生屋(にうや)村地頭として高野山領名手庄の庄民と争った右馬允為清を記録して、『吾妻鏡』から品川氏の姿は消えてしまう。