中世の東京湾の海上交通の実態はよくわからない。しかしそこに海があり、海にうかぶ船があって、人々がさして危険もなく海を船で往来し、荷物を運ぶほうが陸上よりも便利であると判断したとき、舟運の社会的機能が時代によってちがうのはもちろんであるが、人々が海を利用することはごく普通である。相模・武蔵・下総・上総・安房の五ヵ国にとりかこまれる東京湾は、古くから沿岸諸国相互の交通路に使われていたであろう。

豊田武氏は『日本の封建都市』(『岩波全書』)で「古代においても諸国の国府の外港と目されるものはあった。相模では国府津(こうづ)と呼ばれ明らかに国府の津たることを示しているが、和泉の大津・土佐の大津・阿波の大津の如く、大津の名をもって呼ばれたものが多かったようである」と述べ、『日本歴史辞典』が「津」の項目で「古代律令制下において、国家の貢納物の水上輸送には国ごと(たとえば加賀・越中などの)に指定された一つの港から京都に向けて発送された。これを国津というが、国津は地方港湾を代表するものであった」といっている。古代の港の背景には国府があり、国津はおもに貢納物を中央に輸送していた。また高重進氏の研究(「律令制的国郡津制の成立と崩壊」『岡山史学』18)によると、郡名をつけた津(豊前国東郡=国埼津、長門豊浦郡=豊浦津等々)が瀬戸内海沿岸と北陸に集中し、それに郡衙(郡の役所)の外港であったとされている。国津と郡津は、国府や郡衙が律令制の地方行政機関の機能を失うと衰退し、かわって、荘園に付設される津が成立する。十四世紀後半にはじめて史料にあらわれる品川湊(みなと)の前身が武蔵国の国津か、荏原郡の郡津であるか、あるいはその可能性はまったくないのか、今後考えなければならない問題である。

さて、品川湊と品川氏の関係を考えてみよう。源平合戦の大詰めが近づいた文治元年(一一八五)二月、品川三郎清実は、長門から豊後に渡海した範頼軍の先陣をうけたまわった。この任務は、海をよく知り船のあつかいになれ、海上戦闘に強い軍勢でなければつとまらない。品川氏に多少とも水軍の形跡を認められないだろうか。東京湾に面する品川の領主が、海と船に無関心であるはずがない。たとえ小規模なものであっても、品川氏は兵船をもち、海上戦闘の訓練をおこない、品川の漁民や農民を水主(かこ)に徴発していたかもしれない。この想定がなりたてば、兵船の基地は目黒川河口の品川湊であったろう。品川湊の前身を古代にまでさかのぼれなければ、品川氏の兵船基地が品川湊の生みの親であったろう。

鎌倉時代に入ると東京湾の海上交通は発展し、年貢米輸送や商品流通の拠点・中継地の機能をもつ港が西海岸に出現する。北条氏は武蔵国の支配を進める過程で、これらの港を軍事的拠点としておさえた。武蔵国久良岐(くらき)郡六浦(むつら)(現神奈川県横浜市金沢区六浦町)は、北条義時の庶子実泰の所領であり、子孫は金沢氏を称し、称名寺を建て、有名な金沢文庫を創設した。義時は仁治二年(一二四一)に鎌倉から六浦へ通ずる六浦道を開いたが、それは鎌倉――六浦――房総のルートを確保して、三浦半島により房総と連絡する三浦氏に備えるためであったと考えられている(『横浜市史』)、文永六年(一二六九)五月、執権時宗は鶴岡八幡領橘樹郡稲目・神奈川郷の役夫工米(やくぶくまい)(伊勢内外宮式年遷宮造立のため、公領・私領・寺社領をとわず一律に徴収する課税)を特別に免除するが、のちの神奈川湊をふくむ神奈川郷(現神奈川県横浜市神奈川区)は北条氏にとって直轄所領に準ずる重要な所領であったろう。前に述べたように、品川区域に伝わる北条氏の伝承は、北条氏の六浦・神奈川郷支配にてらして重要である。

さて、品川湊に関する史料は、永和四年(一三七八)にはじめて現われる。この年の八月三日、武蔵国守護上杉(山内)憲春は守護代長尾孫四郎景守に、神奈川・品川以下武蔵国浦々の出入船する帆別銭(入港税、帆一反あたり銭三百文)を、この年以後三ヵ年にわたり鎌倉円覚寺の塔中(支院)仏日庵の造営費用にあて、円覚寺の雑掌(寺役人)に守護の使節をつけて、それぞれの地頭のところへ赴き、家一軒を雑掌の宿舎に指定し、帆別銭の徴集がうまくゆくように命令した(資二九号)。翌康暦元年(一三七九)十二月二十七日、武蔵守護上杉道合(憲方)は、重ねてこのことを守護代大石信重に命じた(資三〇号)。ついで永徳四年(一三八四)二月十五日、関東公方足利氏満は、将軍義満の永徳元年(一三八一)の指示により、仏日庵造営料所「武蔵国浦々帆別(銭)」の徴収を円覚寺長老に保証した。このように、品川湊に寄港する船の帆別銭が、永和四年(一三七八)以後、永徳四年(一三八四)ごろまで約七年間、円覚寺塔中の仏日庵の造営費用にあてられた。

それから八年後の明徳三年(一三九二)から応永三年(一三九六)にかけてふたたび品川湊の史料が現存する(資三七・三八・四〇号)。品川の歴史にとって重要な史料であるから全文をあげておきたい。

(史料Ⅰ)

(端裏書)「壬申湊船帳自正月至子八月品河付分」

湊船帳

鎌倉新造 船主正一 問正祐

大塩屋新造 〻〻次郎□衛門 問同

奥加丸 〻〻瀬戸(子)三郎 〻〻

和泉丸 〻〻助次郎 〻〻

小新□(丸) 〻〻善契 〻〻

小寺丸 〻〻祐□ 〻〻

本郷丸 〻〻弥松大夫 問国阿□(弥カ)

馬漸本丸 〻〻助次郎 〻〻

夷丸 〻〻大夫次郎 〻〻

境寺丸 〻〻大(太)郎大夫 〻〻

次郎丸 〻〻六郎大(太)郎 問行本

寺丸 〻〻馬漸□衛門 〻〻

藤原小新造 〻〻三郎兵衛 〻〻

参河丸 〻〻□□(伊豆カ)衛門 〻〻

日吉丸 〻〻中大夫 〻〻

鎌倉丸 〻〻六郎 〻〻

小橋丸 〻〻和泉次郎 〻〻

小本丸 〻〻[ ](虫) 〻〻

小新造 〻〻治部次郎 〻〻

藤原杉丸 〻〻庵主 〻〻

友新造 〻〻禅阿弥 〻〻

子持丸 〻〻馬漸弥松大夫

鎌倉丸 〻〻新関正一

通本丸 〻〻通四郎大夫

小橋丸 〻〻河祐助次郎

安田丸 〻〻善契

鎌倉丸 〻〻了阿弥自未年成湊舟元六浦

蔵丸 〻〻道朝自申年成湊舟元品河

福田丸 〻〻洲崎殿

河内丸

明徳三壬申至于八月、品河付湊舟如此、

(史料Ⅱ)

(端裏書)

「納帳」

帆別銭納帳明徳三年二月始之

品河分 八百文此外馬代

十貫文 二月分

三貫文 四月分

二貫文 七月分

壱貫文 十月分

以上十六貫文寺納

神奈河分

五貫文 二月分

五貫文 四月分

二貫文 六月分

以上十二貫文寺納

[ ] □月□(分)自此月道阿弥承之

四貫文 正月分

四貫文 二月分此月マテ道阿弥所務

十貫文 四月分此月ヨリ井田殿ウク

五貫文 六月分

五貫文 七月分

五貫文 八月分

五貫文 九月分

五貫文 十月分

五貫文 霜月分

五貫文 極月分

六貫文 自十月至極月、品河分二貫文ツ、道阿弥出之、為後年承之

以上五十九貫文明徳四年分畢

十貫文 正月分此月ヨリ道阿弥一円ニ承之

十貫文 二月分

十貫文 三月分

十貫文 四月分

十貫文 五月分

十貫文 六月分

十貫文 七月分(裏)「百五十七貫コレマテ」

十貫文 八月分十二月十二日納之

五貫文 九月分十二月廿九日且納之

五貫文 九月分応永二・二月十二日

五貫文 十月分応永二・二・卅日

五貫文 十月分四月十四日納之

五貫文 霜月分五月一日納之

五貫文 霜月分十一日納之此内三貫五百ハ鉄也

五貫文 十二月分六月四日納之

五貫文 十二月分同十九日納之

五貫文 応永元年未進分七月十四日納之

五貫文 同未進分納之壬七月五日

二貫文 同未進分壬七月十四日納之

已上応永元年分

二貫文 正月分八月廿九日納之

三貫文 正月分九月廿一日

五貫文 正月分十一月十六日

五貫文 二月分十二月十二日

已上応二年分

(史料Ⅲ)

帆別銭納帳

一明徳三年分

神奈河分 廿貫文十二貫ハ寺家代官納八貫文ハ道阿弥納之

品河分 廿六貫文十八貫文寺家代官納八貫文道阿弥納之

已上四十六貫文

一明徳四年分

神奈河分 五十三貫文八貫文道阿弥納之四十五貫文井田殿

品河分 六貫文三ケ月分道阿弥納之

已上五十九貫文

一応永元年分

両津分 百三十二貫文

一同二年分

両津分 廿六(九)貫文此内十一貫文ハ応永四年自瑞雲庵主弁之三貫文応永五年九月十一日

一同三年分

都合五七十三貫文

都(合脱)三百三十六(九)貫文三百文

史料Ⅰは、明徳三年(一三九二)の正月から八月にいたる八ヵ月間に、品川湊に寄港した船の書き上げで、船名と船主名と問(とい)の名がみえる。この期間に三〇艘の船が寄港したこと、貨物の輸送・保管、商品の委託販売を業とする三軒の問が品川湊にあったことがわかる。史料ⅡとⅢは、明徳三年(一三九二)から応永三年(一三九六)まで五年間の品川湊と神奈川湊の帆別銭徴収帳である。便宜上表示すると第14表のようになる。第14表と史料Ⅱ・Ⅲを検討すると、①品川湊と神奈川湊から徴収される帆別銭は、年次によっていちじるしく変動するが、五ヵ年間で総額三三九貫文余が徴収されている。②明徳三年分は月によって不定なのは、「寺家代官」が両港に駐在して寄港船の実数に応じて徴収し、③明徳四年の神奈川湊と応永元年の両港の月別帆別銭が定額になってくるのは、道阿弥と井田殿が帆別銭を請負った結果であろう。④帆別銭はかならずしも当月中に納入されず、応永元年八月以後納入のおくれが目立ってくる、などの諸点が指摘できる。

| 年次 | 港名・帆別銭額 | 摘要 | 小計 | 総計 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 明徳3年 | 神奈川分 | 20貫文 | 12貫文寺家代官徴収 | 2・4・7・10月分で16貫文 | 46貫文 | 339貫300文 |

| 8貫文道阿弥請負 | ||||||

| 品川分 | 26 | 18貫文寺家代官徴収 | 2・4・6月分で12貫文 | |||

| 8貫文道阿弥請負 | ||||||

| 明徳4年 | 神奈川分 | 53 | 8貫文道阿弥請負 | 正月から12月まで | 59 | |

| 45貫文井田殿請負 | ||||||

| 品川分 | 6 | 道阿弥請負 | 10・11・12月分 | |||

| 応永元年 | 両津分 | 132 | 正月から12月まで月別10貫文,ただし8月以降は半額を当月に納め,半額を翌年納入 | 132 | ||

| 応永2年 | 両津分 | 29 | 29 | |||

| 応永3年 | 両津分 | 73貫300文 | 73,300 | |||

ところで、両港の帆別銭はなにに使われたかというと、明徳三年(一三九二)ごろから始まる金沢称名寺の金堂(こんどう)造営費用にあてられたのである。応永二年(一三九五)六月三日の「称名寺金堂修造料足日記」(金沢文庫文書)によると、「山取材木事」(主材木費)=三五貫五五〇文、「番匠方料足事」(大工手間・祝儀・酒肴料等)=一六四貫四〇〇文、「鍛冶方」(材料費・祝儀等)=一七貫六五〇文、「細々材木等事」(雑材木費)=四五貫三九〇文、「修造之内入仕雑用」(雑人件費)=一一貫四四〇文・米五石八斗五升七合、計二七四貫四〇五文が金堂修造費の総額である。この総額に対し、称名寺は二五二貫文を帆別銭から支出し、二二貫四〇五文を寺領年貢から支出している。金堂建築費のじつに九一%が品川湊・神奈川湊から徴収した帆別銭であったのである。

両港の帆別銭徴収権を称名寺に与えたのは、円覚寺塔中仏日庵の場合と同じように鎌倉府であり、それを保証したのは武蔵国守護と守護代である。寺社造営の費用には、家屋の軒数別に国単位に臨時に賦課する棟別銭をあてるのが一般的であった。武蔵国に例をとると、至徳二年(一三八五)に武蔵国の棟別銭が円覚寺の造営費用にあてられ、武蔵守護上杉(山内)憲方は、守護代大石信重に「郡司」を円覚寺の雑掌につけて国内をまわらせ、棟別銭を徴収するように命じている。大石信重は武蔵国守護代であると同時に、武蔵国の目代(もくだい)であり、武蔵国の国衙の現地責任者であった(杉山博「目代大石氏について」『府中市史史料集』4)。棟別銭は、まだ地方行政機関としての命脈を保っている国衙のしくみを通じて賦課された。いわばこの時代の守護は、前代の遺制である国衙に依存しているのである。帆別銭は、国内一律に徴収する棟別銭と異なり、対象が港に限られているが、鎌倉府―武蔵守護―武蔵国衙という支配のしくみで、その徴収が保証されているのである。品川湊の帆別銭徴収に品川郷の領主品川氏は、まったく関係していない。むしろ品川氏の出る幕は、はじめからなかったのであろう。

一方、山内上杉氏は貞治五年(一三六六)に能憲が六浦本郷を所領とし、その他の所領とともに能憲―憲方―憲定と譲与され(「上杉家文書」)、応永三年(一三九六)に憲定が父「憲方跡」として幕府管領斯波(しば)道将(義将)に安堵された所領のうちに、六郷保郷司職・神奈川郷・六浦本郷があった(資三九号)。六郷保郷司職は北条氏一門の「陸奥五郎跡」であり、神奈川郷は北条氏本家の、六浦本郷は金沢氏の没収地である。山内上杉氏は北条氏一門の所領をうけついでいるのである。そして同氏による東京湾西海岸の港湾支配への意図は明らかだ。仏日庵造営料にあてられた帆別銭は、憲方所領の神奈川湊と、品川氏所領の品川湊から徴収された。山内上杉氏が鎌倉府―武蔵国守護(山内上杉氏)―武蔵国守護代兼目代(大石氏)という系列で、品川湊をおさえようとする意図は明白ではなかろうか。品川太郎の所領が、禅秀の乱後七ヵ年もあとになって没収されたのも、そのあたりに原因がありそうだ。室町時代の品川郷は、そこまで重視されるほど発展していたのである。

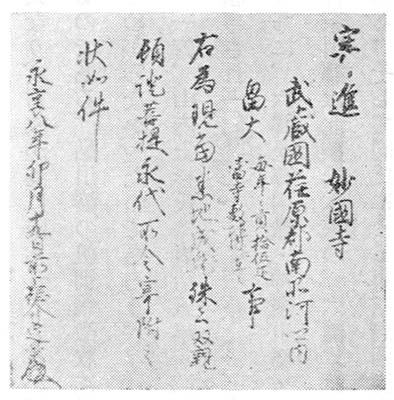

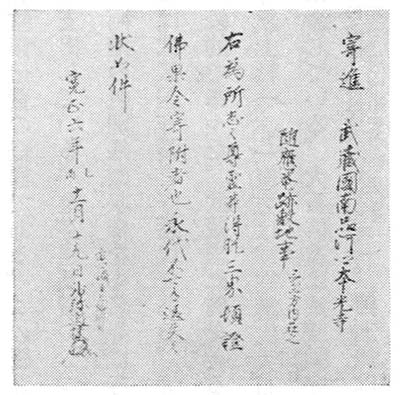

南品川妙国寺の所蔵文書に、永享八年(一四三六)四月十九日に南品川郷内畠二四〇坪を妙国寺に寄進した前上総介定景(資五二号第一〇四図)、寛正六年(一四六五)十一月十九日に南品川郷本光寺随応菴跡を妙国寺に寄進した「当郷領主上総前司沙弥道扶」(資六二号第一〇五図)は、山内上杉氏の家宰長尾氏の一族である可能性が高い。これが実証されれば、山内上杉氏の品川郷支配は明らかになる。

応永三年(一三九六)以後、品川湊の様子はまたはっきりしなくなる。ほぼ百年後の長享二年(一四八八)四月、紀伊から数千石の米を積んで品川湊に入った商船数艘が、暴風雨にあって沈没したということを、太田道灌に招かれて江戸を訪れた詩僧万里集九が詩文集「梅花無尽蔵」に書いている。品川湊が東京湾航路の港としてだけでなく、遠隔地間商品流通の基地に発展していることを知るのである。

同じころの文明八年(一四七六)八月、太田道灌は、京都五山と鎌倉五山の僧たちに依頼してできあがった漢詩を板に彫り、それを江戸城内の静勝軒のひさしにかかげた。鎌倉の詩僧たちの詩を彫った詩板には、はじめに「寄題 左金吾源大夫江亭」と題し、次に五人の僧による作詩一首づつをかかげ、最後に暮樵得公が撰んだ「左金吾源大夫江亭記」と題する文章がのっていた(荏柄神社「江亭紀」)。得公は次のように書いている。

南顧すれば品川の流れは溶々漾々として碧を染め、人家北南に鱗差して白塔紅楼は鶴立〓飛し、もってその中に翼然たり、東武の一都会にして揚一益二の亜称あるなり

江戸城から南をながめると品川(目黒川)はひろびろとゆれ流れて碧(あおみどり)に映え、人家は南北にうころのようにつらなり、白塔紅楼が高くそびえて、帝王の宮殿のごとく壮麗に人家の中に翼をはっている。まことに品川は東武蔵の都会であって、これ以上の町はないといわれるゆえんである、というのである。五山の詩僧一流のおおげさな表現であるから、相当割引きしなければならないが、室町時代の品川は、明らかに都市的景観をもってきた。海岸ちかくに問(とい)の倉庫がたちならび、貨物をはこぶ労働者がいそがしくはたらいている、沖合には諸国からいろいろな物資を満載した船が帆をおろして停泊し、まわりを艀(はしけ)がとりまく、東海道の両側には旅人や水夫相手の小店舗が軒をつらね、人びとがゆききするという情景があったであろう。