関東公方足利持氏は、応永二十四年(一四一七)に禅秀の乱を鎮圧すると、叛乱者の徹底的な弾圧をおこない、くずれかけた鎌倉府の強化をはかった。かれは禅秀の最大の与党岩松満純をとらえて鎌倉で殺し、同じく武田信満の甲斐守護職をとりあげて逸見有直に与え、また常陸の山入与義を討伐した。もともと鎌倉が管轄する関東分国の守護任命権は幕府がもっていたので、武田氏の処分をきっかけに、幕府と鎌倉府の対立がきわだってきた。

正長元年(一四二八)将軍義持が死ぬと、持氏は将軍職を望み、京都出兵まで計画して将軍義教と対立した。持氏は義教の将軍就任に賀使を送らず、正長二年(一四二九)が永享と改元されても新年号を使わず、関東分国内の幕府扶持衆の所領を没収し、鎌倉五山の住持職を幕府の許可なく任命するなど、幕府の権威と、幕府が関東分国内に行使する権限とを意図的に侵していった。永享四年(一四三二)将軍義教は富士遊覧と称して駿河まで出かけ、持氏に対する示威をおこなったが、持氏は病気といって出向かず、かえって鶴岡八幡に血書の願文をおさめ、怨敵義教をのろうなど、すさまじい執念をもやしつづけた。永享八年(一四三六)信濃守護小笠原政康と村上頼清とが争うと、持氏は頼清を援けて出兵しようとした。信濃は幕府の管轄下にある国であったから、持氏の出兵計画は幕府に対する公然とした敵対行為になるのである。この計画は、管領上杉(山内)憲実にとめられて中止したが、持氏と憲実の対立のもとになった。永享十年(一四三八)持氏の長子賢王丸(義久)の元服のとき、憲実が先例どおり将軍義教の名前一字をもらうようにすすめた忠告を持氏はきかず、両者の対立は決定的となった。同年八月、持氏は軍勢を憲実にさしむけたので、憲実は自分の分国上野(こうずけ)にのがれ幕府に訴えた。幕府はこの機会をとらえて持氏を討伐することに決め、駿河の今川範忠・信濃の小笠原政康に鎌倉を攻めさせた。持氏は憲実の兵に捕えられて金沢称名寺にとじこめられ、翌年二月、鎌倉の永安寺に移り憲実の軍勢に攻められて自殺した。こうして足利尊氏がその次男基氏を関東の主として鎌倉に開いた鎌倉府は、四代九〇年で滅亡した。

永享十二年(一四四〇)三月、常陸の結城氏朝が持氏の遺子三人を擁して挙兵し、翌年三月まで籠城したが、事件そのものは鎌倉府滅亡の余波にすぎず、大勢を動かすことはとうていできなかった。結城落城後、持氏の遺子安王・春王は捕えられて殺され、永寿は処分がきまらないでいるうちに、将軍義教が赤松満祐に暗殺されるという嘉吉の変がおこった。そこで幕府の管領細川持之は、永寿をいったん上洛させ、おもむろに関東の対策をたてようとした。義政が将軍になると、上杉氏をはじめ関東の諸豪族は、しきりに永寿の鎌倉下向を望んだので、幕府は宝徳元年(一四四九)九月、永寿を鎌倉に下し、持氏のあとをつがせた。後の古河公方足利成氏である。成氏は鎌倉に入ると、持氏の旧臣里見・結城・千葉・小山・小田・宇都宮氏らを重く用い、山内・扇谷の両上杉氏を敵視した。成氏を支持した勢力は、くずれつつある惣領制的秩序を、なんとか維持しようと懸命に努力している北関東の豪族であった。一方、山内上杉氏は憲実から憲忠に、扇谷上杉氏は持朝から顕房に世代がかわり、同時に山内家の家宰長尾景仲、扇谷家の家宰太田資清(道灌の父)が、武蔵・相模の国人(在地武士)を組織しはじめ、伝統的な豪族に支持された成氏と対立した。

この対立は早くも宝徳二年(一四五〇)四月に爆発し、景仲と資清が成氏を攻撃した。この抗争は、憲実の弟で伊豆国清寺の僧道悦の調停で和睦したが、享徳三年(一四五四)に成氏が両上杉氏の中心人物で、事件には無関係の山内憲忠を殺すにいたって成氏と両上杉氏の対立は決定的となり、はてしなく続く関東の動乱の開幕となった。康正元年(一四五五)正月に武蔵分倍河原(ぶばいがはら)で戦端がひらかれ、成氏は両上杉軍を撃破して、扇谷顕房をはじめ山内家の重臣大石房重や重仲を戦死させ、景仲・資清らは常陸に逃がれた。成氏は破竹の勢いで結城から古河に転戦して上杉軍を圧倒し父持氏のうらみをはらすかのようにみえた。しかし幕府は成氏が私怨をもって管領憲忠を殺害し、関東争乱の原因をつくったと判断し、駿河の今川範忠らに成氏討伐を命じ鎌倉を攻撃させた。成氏は鎌倉の救援に失敗し、以後下総の古河に本拠をおいて勢力の拡大をはかった。成氏―政氏―高基―晴氏―義氏と五代つづく古河公方家がこうして始まった。

幕府は、あなどりがたい勢力をもつ成氏を討伐するため、両上杉氏を援助する一方、長禄元年(一四五七)に渋川義鏡を探題として武蔵の蕨(わらび)に下し、将軍義政の弟政知を関東公方に任命して伊豆に置いた(堀越公方)。扇谷(おおぎがやつ)上杉氏の家宰太田持資(もちすけ)(道灌)が長禄元年(一四五七)に江戸城を築いたのは、このように緊迫した抗争のさなかであった。道灌の江戸築城は、扇谷家の本拠河越城と江戸を結びつけることによって、古河の成氏と、千葉胤直を滅ぼして千葉氏の当主となった成氏党の馬加(まくわり)康胤に対抗し、武相の安全を確保するという戦略的に重要な意味をもっていた。万里集九が「此年騒乱以来、王命を欽承するもの八州の内わずか三州(上野・武蔵・相模)、三州の安危は武の一州にかかり、武の安危はその一城にかかる」(『梅花無尽蔵』)と江戸城を賞讃しているのは、まことに正当である。

太田道灌は江戸築城以前、品川の館に住み、その居館址が北品川の御殿山であるという伝承がある。その出所は『道灌日記』に長禄のころ、品川の館で霊夢を感得し、江戸城を築いた、という伝えにあるらしいが、『道灌日記』は後世の作であって、信用できない。道灌の館が品川にあったということは、品川が太田氏の所領であることを意味するから、山内上杉氏の品川郷に対する支配の徴候をみたわたくしたちには、扇谷家の家宰である太田氏による品川郷支配には疑問を感ずる。しかし、このころの武蔵国守護職は、扇谷家がにぎっており、江戸築城も、武蔵が扇谷家分国であってこそ可能であった。江戸築城後における道濯の品川郷に対する影響は、鈴木道胤との交渉にみられるように当然あったであろう。御殿山の道灌居館説も、武相にひろく分布する道灌伝承の一つであったろう。

成氏と両上杉氏の抗争はたがいに勝敗があったが、文明十年(一四七八)にいたって、成氏と山内顕定・扇谷定正との間にようやく和睦が成立し、文明十四年(一四八二)には、成氏が堀越公方政知に料所をおくり、伊豆を成氏の管轄下におき、関東分国支配の復興をはかるという条件で、幕府と成氏との和睦が成った。享徳三年(一四五四)の発生からほぼ三〇年後に、争乱はおさまるかのようにみえたが、争乱の本当の問題はすこしも解決されていなかった。それは軍勢の主力となって活動した国人層を、誰が、どのように掌握するか、という問題である。禅秀の乱の結果に決定的な役割をはたしたのは、武蔵の国人であったし、持氏も武相の国人に離反されて滅亡した。また宝徳二年(一四五〇)の江の島合戦は、長尾景仲と太田資清にひきいられた武相の国人が、成氏に反旗をひるがえした事件であった。北関東の豪族に支持され、鎌倉府体制の復興を念願とする成氏が、あたらしい支配秩序を探しもとめる国人層を掌握できるはずがなく、両上杉氏にしても管領・守護の権威をふりかざして国人を戦闘にかりたてるだけであった。武相の国人は、禅秀の乱以来うちつづく争乱の渦中で、あたらしい中心を求めていた。それが長尾氏であり、太田氏であった。

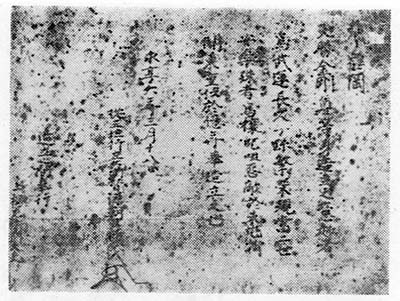

文明五年(一四七三)、山内家の家宰長尾景信(景仲の子)が死に、子景春が家督を望んだが、主君顕定は弟忠景を立て、景春は叛意をいだいた。文明十二年(一四八〇)ごろ、道灌は顕定の家臣高瀬民部にあて、自分の戦功と意見を述べた手紙(「太田道灌状」)で、「景春は元来器量に欠ける人物であって、配下の被官人の狼藉はますますはげしくなり、困難な事態に直面するのは目にみえているから、早く討伐するように忠景に伝えたけれど理解してもらえず、親の資清はかえって立腹するしまつであった」といっているように、かれは景春の背後にある国人の動向を的確につかみ、だからこそ即戦を主張したのである。道灌のおそれは適中し、文明八年(一四七六)に景春は成氏と結んで武蔵鉢形城に挙兵し、山内顕定と扇谷定正を上野へ追い払った。両上杉氏と成氏の和睦が成ったのちも、道灌は景春党との対戦に武相の地を転戦しなければならなかった。そして道灌自身も、国人層の組織者として立ちあらわれているのである。「当方同心候御奉公衆ならびに両国(武蔵・相模)一揆、そのほか当方御家風中」(「太田道灌状」)の忠節を、顕定が重んじないと抗議していることに、それが端的に示されている。道灌は文明十八年(一四八六)七月、主君定正に殺された。「上杉氏の棟梁山内顕定の旗本二十万騎に対し、家臣百騎ばかりの扇谷家を、不思議の器用をもってもりたてた」(「大森氏頼書状」)道灌と定正の離間をはかった山内顕定の策謀に、定正がのせられたのだという。顕定と定正の抗争は、長享二年(一四八八)にはじまる。こうして両上杉氏がたがいに精力を消耗している足もとに、あたらしい時代の波がおしよせてくる。北条早雲の関東進出である。