宿駅の主要な任務の一つに、旅行者の休息または宿泊の施設をすることがある。宿泊をする旅舎を近世では旅籠屋(はたごや)・木賃宿(きちんやど)などという。旅籠は泊籠(はたご)から転じたもので、もとは食糧を入れる籠のことで、それも馬糧を入れるものをさすことが多く、『和名抄』には、馬を飼う籠である、といっている。『万葉集』には、はたご馬という言葉も出ている。これは竹で編んだ籠であったようで、はたご馬・革籠(かわご)馬とならべていうこともあったから(『宇治拾遺』)、もとは革籠と区別されるものであった。これが旅人の食糧を入れるものというようになり、それが転じて、宿屋で食事をすることになり、旅人に食事を供給する家を旅籠屋というようになった。

食事を供給しないで宿泊だけでさせ、旅人は木賃(木銭)を払って、携帯している食糧を調理して食べる家を木賃宿といって、旅籠屋と区別されていたが、やがて食事を供給するのが一般的になると、旅籠屋といえば宿屋を意味するようになった。

旅宿のうちで、大名などが休泊するものを本陣という。本陣はもとは武将が戦陣にいるときの本拠であるが、武士は常に戦地にいる気持でいるから、その主人のいるところは本陣であるとして、武家の主人の休息または宿泊するところを本陣と呼んだ。したがって、初めは本陣は一定したものではなく、宿駅のなかで富裕で屋敷や家屋も広く、施設も整っていた家が本陣にあてられ、やがて定宿となって、その家を本陣と呼ぶようになったのである。寛永年中から、大名宿を本陣と唱えるようになったという(「保土ケ谷宿軽部文書」)。

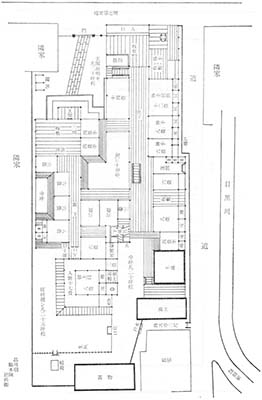

一定した家が本陣として確定すると、本陣にはそれ相応の建物が作られた。玄関・書院のあるのが原則的で、門を構えているものが多かった。一般の旅籠屋では、門・玄関・書院などは原則として禁止されていたものである。天保末年の調査では、本陣の多いのは、箱根・浜松宿の六軒であるが、東海道五十三宿で、本陣総数は一一一、一宿平均二・一であって、中山道・奥州道中の平均一・一、日光道中の平均一、甲州道中の〇・九であったのに比べて、ほぼ二倍であった。

本陣がふさがっているときに用いられるものに脇本陣がある。施設は本陣に次ぎ、多くは玄関・書院等をそなえていた。その数は、東海道では平均して一宿に一・三軒、中山道では一・五軒、日光道中が一・三、奥州道中が一・一、甲州道中が一であった。東海道では、小田原・桑名両宿が四軒、保土ケ谷・戸塚・三嶋・吉原・江尻・岡崎等は三軒であったが、中山道では大宮宿が九軒であった。本陣と脇本陣を加えると、東海道では小田原の八軒が最も多く、箱根宿の七軒がそれに次ぎ、浜松・岡崎・桑名が六軒、中山道の大宮は一〇軒で、五街道中もっとも多かった。

品川宿では、はじめ南北両宿に本陣があったが、南品川宿の本陣は早くなくなり、中期以降は北品川宿に本陣が一軒あり、脇本陣は三宿のいずれかに二軒あった。明和八年(一七七一)の火災で本陣が焼失し、家作金拝借を関東郡代に願い出て、ようやく許可になったとき、翌年春の目黒行人坂(ぎょうにんざか)より出た火事で江戸は大半焼失し、そのために材木類の値段が騰貴して家作金が間に合わなくなった。そのために翌安永二年に、本陣の七之丞の親の受栄が歩行新宿に別家をしていた家作へ建継ぎをして、一〇年間そこで本陣を営むことを、七之丞や名主・問屋が願い出て、郡代の許可を得た。本陣が移動をすれば、他の旅籠屋等にも影響があるので、移転については品川宿の名主・問屋のほか、年寄・店頭・旅籠屋惣代・地主家持惣代らの連印請状を必要とした(1)。

この年限後に本陣は北品川宿にもどって、寛政・享和ごろ(一七八九―一八〇四)の本陣・脇本陣は、

本陣 建坪百五拾六坪半 玄関・門構ニ御座候 北品川宿 〔鶴岡〕 市郎右衛門

脇本陣 建坪百七拾弐坪半 玄関・門構ニ御座候 北品川宿 〔服部〕 幸右衛門

脇本陣 建坪百弐拾四坪 玄関・門構ニ御座候 同歩行新宿 〔城戸〕 弥三郎

で、北品川二丁目陣屋横町北裏にあたるところに本陣と脇本陣があり、もう一軒の脇本陣は歩行新宿の問屋河岸より北へ三軒目にあった(2)。

ところが文化八年(一八一一)九月に、この本陣はまた類焼し、本陣の市郎右衛門は自力で再建することができなかった。市郎右衛門は百姓株を持っていたが、田畑は質地抵当になっていて無株同様であり、当時の住居の屋敷も半分は宿方で地面を買求めて本陣屋敷にしておいたものであり、小破の普請入用は宿役人の取計らいで助力を得てきた状態であった。またこのころは、往来する者の休憩・宿泊も減じて、諸商人まで困窮していたので、本陣へ助成することもできなかった。そこで、道中奉行へ対して、東海道往来の大名に、高一〇〇石について永一文ずつ五ヵ年間助成をするように通達をしてもらえないかと願い出たが、これは取り上げられず、願書は差しもどされた。

市郎右衛門は家作再建の見込みがなく、本陣退役を願い出たが、北品川宿には本陣を勤める者がなく、南品川宿では本陣株を認められてはいたが、五〇年間も再建ができない状態であり、地面もなく、勤める者もいなかった。しかし品川宿に本陣がなくては差しつかえがあるので、代官所より拝借金一五〇両を貸しつけ、文化八年より三年据置き、一〇ヵ年賦で一五両ずつ返済することになった。しかしこの返済や本陣の維持費等は本陣の力では出せなかったので、代官(大貫次右衛門)は、三宿に対して、本陣の存立は宿方のためであるから、冥加として出金することを命じ、南品川宿は一五両、北品川宿は二五両、歩行新宿は三五両、計七五両ずつを年々出金することになった。南品川宿より他の二宿が多いのは、間広旅籠屋が多いために余分の出金を命じたためである。間広旅籠屋というのは、多く食売女を置いているものであった(3)。

これより本陣は三宿持となって、市郎右衛門は守役となり、三宿上納金七五両のうちから一五両を手当として受取り、これは三宿より五両ずつ年々暮に渡した。また本陣家作を預かっている証拠として、市郎右衛門所持の伝馬屋敷と歩行小役屋敷の二ヵ所を、質地金が片づき次第沽券を取り出して、代官所へ提出することになった。

このときの本陣は、文政の「地誌御調書上」に次のとおりにあるものである。

一、本陣 壱軒 此建坪三拾五坪五勺 北品川宿 〔鶴岡〕 市郎右衛門

一、脇本陣 壱軒 同百七拾五坪 歩行新宿 三郎兵衛

一、同 壱軒 同百弐拾六坪弐勺 南品川宿 〔広瀬〕 次兵衛

三宿よりの上納金七五両は、本陣守役の手当等を除いて、本陣の拝借金の返納や本陣普請備金にあてたが、備金は代官所で積立てて貸付金として、その利息を下付することになっていた。そして、宿方からは文化九年から文政三年(一八二〇)まで九年間に三八五両を上納し、代官の貸付金のうちへ加えて利殖をして、文政五年には元金一、〇〇〇両に達したので、それを年一割の利息で引きつづいて代官所で運用し、普請・修復等はその利息でまかなってきた。ところが天保の改革によって、一般拝借金は半分に切り捨て、民間からの諸積立金は年賦で下げ渡すことになり、品川宿では文化度の下げ金一〇六両二分余、宿方上納金を利殖した分が五七三両三分余、合わせて六八〇両一分と永一〇〇文九分五厘四毛となっていたが、下げ金は天保十四年(一八四三)から五ヵ年に割り合い、宿方差出金は同年より二〇ヵ年賦で下げ渡すから、宿方で仕法を立てて永続するように命ぜられた。

しかし宿方に置いては不取締りとなり、永続法もおぼつかないとして、弘化三年(一八四六)に、下げ金六八〇両一分余へ、文政五年以来、年一割の利息を備金にしていたうちから、三一九両二分余を加えて、もとどおり元金一、〇〇〇両として、代官所の貸付金として、年一割の利息で貸しつけ、その利息を積み立てておき、普請・修復等のときに下げ渡してもらうように願い出た(5)。この金は、本陣家作備御貸付溜といわれ、その後、その利金のうちから、しばしば修復費などが下げ渡されている。

本陣・脇本陣の建物は天保十四年(一八四三)には次のとおりであった(6)。

本陣 凡建坪百三拾五坪余 門構・玄関付 北品川宿 壱軒

脇本陣 凡建坪百三坪半 門構・玄関付 南品川宿 壱軒

脇本陣 凡建物弐百拾弐坪余 門構・玄関付 同歩行新宿 壱軒

こののち弘化三年(一八四六)に本陣の建直しをしたときには、惣坪数が一七三坪七合五勺となって広くなり、金三八二両余を要したが、三〇〇両は本陣備金から支出したのである(7)。さらに安政二年(一八五五)十月には震災、翌三年八月には風害があり、いずれも本陣家作備御貸付溜の利息金のうちから支出した(8)。