品川宿救済の一手段として、六郷川(多摩川)の渡船賃を徴集させたことがある。六郷川はもとは架橋してあったが、貞享三年(一六八六)六月に流失してからは舟渡(ふなわたし)になっていた。ここは川崎宿に会所があって渡船賃を取っていたが、元文三年(一七三八)に、品川宿は困窮して馬持どもが退転して往還御用が勤めがたいことを理由に、川崎宿と隔年に渡し場を運営すべきことを代官の伊奈半左衛門役所へ願い出し、同年二月に許可された。

それによると、南品川が場末で特に困窮しているので、同年八月から翌年七月末までは南品川へばかり引き請け、そのあと一年は川崎宿、その次の年は南北品川が一体となって引き請け、以後川崎宿と隔年に勤めるというものであった(3)。もとより川崎宿では反対をしたが、代官所では品川宿の申し分を聞きいれたのである。

ところが、その願書には、歩行新宿は本宿と違って往還入用は一切かからず、困窮もしていないからとして加わっていなかったが、許可がおりてから歩行新宿も往還入用を負担しているからと、加入を願い出し、道中奉行水野対馬守(忠伸)の調べとなった。その結果、南北品川の問屋・名主が虚偽の申立をしたことが判明し、翌年三月になって、北品川町の名主問屋の権左衛門・名主理兵衛・同兵三郎・同権兵衛、南品川町の問屋文蔵・名主吉左衛門は退役を命ぜられ、五〇日の戸〆(とじめ)の刑に処せられた上、六郷の渡場は品川宿から取上げられて川崎宿へ返付された。その代わり南品川へは金三四四両の下付があった。

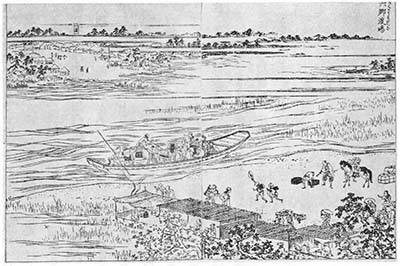

なお渡船賃は一人に一〇文、本馬は一疋口付とも一五文、軽尻馬は一二文であったが、その後二割増となり、さらに天保十五年(一八四四)にはその上に三割増となって、それぞれ一五文・二三文・一八文となった。また当時は川崎宿内の字船場に川会所があって、水主頭二人・会所詰二人・肝煎四人が詰めており、渡船は一四艘あり、うち馬船八艘・歩行船六艘があった(4)。品川三宿の者はこの渡船には渡賃を出さないで通行できた。その目印に名主から木札切手を渡し、二人以上のときは名主から人数や月日を書いた紙札を添えていたが、木札が紛失などしたので、天保二年(一八三一)に改めて、すべて紙切手にした。同道者でも宿内の人別のほかは無賃で渡ることはできなかった(5)。

宿駅制度は、公用旅行者のために設けられたので、休泊や運輸についても無料かそれに近い奉仕を宿駅住民に要求していたので、それらの矛盾が次第に激化し、やがて幕府体制そのものとともに崩壊せざるを得なくなったのである。

注 1 『近世交通史料集』(三) 二〇九ページ・二八八ページ所収「御伝馬方旧記」、この史料は両伝馬町が道中奉行所へ補助を願い出たときに、品川宿の補助を調べるために品川宿の名主に問い合わせたものである。

2 『品川町史』中巻 五七二~五七八ページ

3 同上 五八四ページ

4 同上 五八五ページ・「東海道宿村大概帳」(『近世交通史料集』(四) 四八ページ)

5 『品川町史』中巻 五八九ページ