品川宿は、近世初頭から、東海道第一の宿として栄え、商品の流通は早くから活発であったと考えられる。往来する旅人のために旅籠屋がととのえられ、やがて湯屋や水茶屋等もできて、江戸から遊びにくる人種もふえ、生活必需品をとり扱う商人も急増していった。天明三年(一七八三)の「南品川宿村鑑書上帳」に、南品川宿の往還通りは旅籠屋のほか、町方同様、様々の見世商いをしていると、記されている。

天保九年(一八三八)の調査によると、品川宿の家数一三六七軒のうち専業農家はわずか二八軒で、残り一、三三九軒は、農間商い・諸職人・旅籠屋・茶屋・漁業等で生計を立てていた。宿場の住民は本来の身分は農民で、耕地も持っているのに、自分ではほとんど耕作せず小作に出し、農間稼ぎと称して、次第に商売の方に重きをおいたらしい。幕府は文政十年(一八二七)天保九年(一八三八)天保十四年(一八四三)に、宿内の職人・商人を調べているが、文政十年(一八二七)には、居酒渡世一一人、髪結渡世一二人、湯屋渡世八人、煮売渡世二八人と、数種の業種について調べているにすぎない。しかし、天保時の二度の調査は、宿内の庶民の生活の断片を想像しうるほど詳しく調べ上げている。生活必需品を商う商人も舂米屋をはじめ、酒屋・八百屋・肴屋・菓子屋・豆腐屋・荒物屋・薬屋・炭屋と多彩で、寿司屋・蕎麦屋・うなぎ屋・煙草屋までそろっている。損料屋というのは夜具・蒲団の賃貸を業とするものである(八九三ページ参照)。

| 人 | |

| 質屋 | 22 |

| 居酒渡世 | 9 |

| 髪結渡世 | 12 |

| 湯屋渡世 | 8 |

| 煮売渡世 | 31 |

| 舂米屋商売 | 26 |

| 呉服商売 | 4 |

| 小間物商売 | 14 |

| 荒物類商売 | 32 |

| 瀬戸物商売 | 2 |

| 古鉄商売 | 64 |

| 蒸菓子・干菓子商売 | 13 |

| 蒲焼渡世 | 2 |

| 鮨渡世 | 11 |

| 餝屋渡世 | 5 |

| 鼈甲細工 | 4 |

| 女髪結渡世 | 18 |

| 琴・三味線師 | 1 |

| 下駄・足駄拵商い | 1 |

| 傘拵商い | 1 |

| 金物類商売 | 2 |

| 薬種商売 | 5 |

| 三味線指南 | 5 |

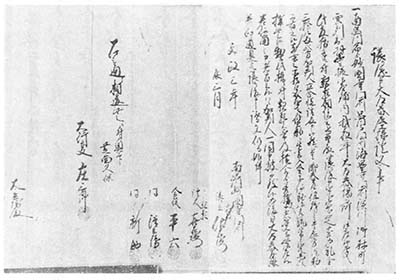

商人のなかにはいくつかの商売に手を出すものもいた。南品川宿の宮川屋は、文政三年(一八二〇)三月、妙国寺門前の大道舂屋株を三八両で買い(資二四八号)、天保十年(一八三九)十一月には炭薪仲買人の仲間に入り(資二六四号)安政四年(一八五七)九月には海蔵寺門前の舂米屋株を五両で買っている(資二五二号)米屋と炭屋を兼ねたのである。

| 職人 | 商人 | ||

|---|---|---|---|

| 人 | 軒 | ||

| 大工職 | 46 | 酒酢味噌醤油塩油渡世 | 32 |

| 経師 | 3 | 洗湯屋 | 8 |

| 左官 | 14 | 薬種屋 | 7 |

| 木地物師 | 1 | 荒物屋 | 59 |

| 家根葺 | 9 | 舂米屋 | 25 |

| 畳職 | 2 | 小間物屋 | 8 |

| 桶職 | 10 | 呉服屋 | 2 |

| 仏師 | 1 | 古着古鉄古道具渡世 | 64 |

| 建具職 | 7 | 質屋 | 40 |

| 瓦師 | 1 | 炭薪 | 16 |

| 木具師 | 3 | 薬湯 | 2 |

| 鍛冶職 | 2 | 足洗湯 | 1 |

| 石工 | 3 | 鮨渡世 | 9 |

| 錺師 | 3 | 蒲焼屋 | 5 |

| 船大工 | 2 | 豆腐屋 | 8 |

| 塗師 | 1 | 瀬戸物屋 | 2 |

| 染物師 | 1 | 乾物屋 | 1 |

| 縫箔 | 1 | 挑灯屋 | 3 |

| 仕立職 | 5 | 紺屋 | 2 |

| 三弦師 | 1 | 損料屋 | 8 |

| 髪結 | 12 | 蝋燭水油屋 | 12 |

| 煮売渡世 | 44 | ||

| 煙草屋 | 9 | ||

| 餅菓子屋 | 16 | ||

| 鉄物屋 | 2 | ||

| 肴商人 | 17 | ||

| 八百屋 | 15 | ||

| 平旅籠屋 | 19 | ||

| 蕎麦屋 | 9 | ||

| 水茶屋 | 64 | ||

| 食売旅籠屋 | 92 | ||

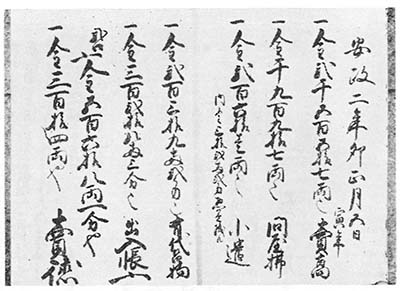

材木屋はどういう理由か、幕府の調べた諸職人・商人の数に入っていないが、南品川宿の美濃屋小兵衛は、天保期より材木屋を営んでおり、嘉永五年(一八五二)から明治二十二年(一八八九)までの勘定帳が残っている(「相川家文書」)。嘉永五年(一八五二)~明治二年(一八六九)の分は第61表の通りである。毎年正月五日現在の勘定で売高は前年の売上高、問屋払は問屋への支払い、小遣は雑費、有代品物は在庫分を示している。有代品物と、金銭の出入帳をしめて、合計したものが二口〆である。これから元手金を差引いた分が売徳となっている。嘉永五年と六年は繰越金すなわち二口〆分をそのまま元手金にしているが、嘉永七年(一八五四)からは元手金を固定させ、売徳の計上を明確にしている。安政二年(一八五五)以降は二五〇両と定め、元治元年(一八六四)まで変動がない。万延二年(一八六一)の売徳が七両であった以外は安定した営業ぶりである。相川家は明治以降も材木屋を営業しているが、因みに明治二十七年(一八九四)四月に、東京府荏原郡長へ差し出した所得金高届によると、総所得七三六円九七銭三厘のうち、材木営業所得は二〇三円六六銭で、金貸しの利子所得二九九円四〇銭より少ない。そのほかは品川電燈会社の株の配当金・貸家所得・田地の貸付等の所得である。材木営業によって資本を蓄積しつつ、しだいに金融業に重きをおくようになったことが判明する。

| 年度 | 売高(前年) | 問屋払 | 小遣 | 有代品物 | 出入帳〆 | 二口〆 | 売徳 | 元手金(翌年) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 両分 | 両分 | 両分 | 両分 | 両分朱 | 両分 | 両分 | 両分 | |

| 嘉永5.1.5 | 2071 | 1808.2 | 245 | 189.3 | 10 | 199.3 | 199.3 | |

| 6.1.5 | 5391 | 4894.2 | 388 | 212.3 | 39.2 | 252.1 | 52.2 | 252.1 |

| 7.1.5 | 3272.2 | 2791.1 | 259 | 188 | 121.1 | 309.1 | 57 | 254.1 |

| 安政2.1.5 | 2557 | 1997 | 261 | 239.2 | 328.3 | 568.1 | 314 | 250 |

| 3.1.5 | 2681.1 | 1837.3 | 281.2 | 151.2 | 463.3余 | 615.1 | 365.1 | 250 |

| 4.1.5 | 3614.2 | 3070.2 | 267 | 221.3 | 412.3 | 634.2 | 384.2 | 250 |

| 5.1.5 | 3375.2 | 3063.3 | 300.1 | 351.3 | 45.3 | 397.2 | 147.2 | 250 |

| 6.1.5 | 1957 | 1617 | 225.2 | 188.1 | 108 | 296.1 | 46.1 | 250 |

| 7.1.5 | 2539.3 | 2275.3 | 255 | 294.3 | 77 | 371.3 | 121.3 | 250 |

| 万延2.1.5 | 2451 | 2091 | 298 | 241 | 16 | 257 | 7 | 250 |

| 文久2.1.5 | 5927.1 | 5342.1 | 405 | 289 | 125.2 | 414.2 | 164.2 | 250 |

| 3.1.5 | 2944.1 | 2440 | 312.2 | 254.3 | 113 | 367.3 | 117.3 | 250 |

| 4.1.5 | 2379.2 | 2040.1 | 290.1 | 253.3 | 88.3 | 342.2 | 92.2 | 250 |

| 元治元 | 2805.2 | 2315 | 310 | 334 | 99 | 433 | 183 | 333 |

| 慶応2.1.5 | 3452.3 | 2993.3 | 355 | 421.2 | 6.2 | 428 | 95 | 400 |

| 2・32年分 | 10170.1 | 8933.1 | 1915.2 | 404.1 | 53.2 | 457.3 | 57.3 | 400 |

| 明治2.1.5 | 2568 | 2065 | 353 | 377 | 101.3 | 478.3 | 78.3 | 400 |

品川宿は火事が多かったことと、大商人が存在しなかったためか、商業の史料はきわめて乏しく、具体的な商業活動の様相をほとんどとらえることができない。とくに商家経営の実態把握は困難であるが、材木商相川家の出納帳によって、わずかに個別経営の一端をうかがうことができよう。