幕末のある日、下田に住んでいた助蔵という人は、「沖合にえたいの知れない黒いものがあらわれて、やがて煙が立ちのぼった。やれやれふしぎなことじゃ、島が湧いたぞ面白いぞといっているうちに、だんだん近づくのをよく見ると黒船です。いやもう驚いたの驚かないのといって、下田港は津浪のおしよせたよりもえらい騒ぎ、そらこそ異国の船が来た。片時も早く江戸表へ御注進と矢を射るよう。わしどもなどは山中へ一目散に逃げこみました。こうした騒ぎの最中へ、ドンと一発砲声が聞えたからなおたまりません、親子ちりちり逃ぐるが勝ち」と十二・三歳当時を回想していたが、黒船がはるか遠くを通過しただけでもこの有様で、ましてや江戸湾に姿をあらわした時の江戸市民の驚きは、言語に絶するものであった。

泰平のねむりをさます上喜撰(宇治茶の銘柄、蒸気船にかける)

たった四はい(四杯四隻)で夜もねられず

の狂歌でも有名な江戸湾黒船の来航は、嘉永六年(一八五三)六月三日のことである。

それはアメリカ東インド艦隊司令長官マシュー=カルブレース=ペリーが、アメリカのサンフランシスコと広東(カントン)間の航路の中間薪水供給地として、日本の開港を求めるために、国書をもって嘉永五年(一八五二)十一月廿日、チェサピーク湾口の海軍基地ノーフォークを出港して支那海に向かった。ペリーは初め一二隻からなる一大艦隊をひきいてくる計画であったが、艦船の修理でおくれるというので、ミシシッピー艦に乗ってノーフォークを出航し、前任者のオーリッグを率いて、当時上海方面にあったアメリカ東印度艦隊のサスクェハナ・プリマス・サラトガの三隻を加え、サスクェハナを旗艦としてこれに移り、合計四隻で訪日艦隊を編成した。途中那覇および小笠原島に寄航したのち、日本に航路を進めた。

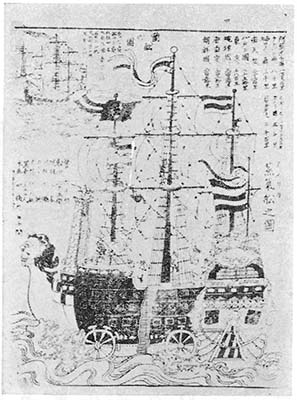

嘉永六年(一八五三)六月三日の午前四時、夜のとばりがあけやらぬころ、四隻を連らねた艦隊は伊豆沖を通過、三浦半島の先端城ケ島の沖合から、浦賀水道を経て浦賀沖に姿をあらわした。旗艦サスクェハナは約三、五〇〇トンミシシッピーは約一、七〇〇トンの、いずれも黒煙をあげる威風堂々たる外車式の蒸気船で、他の二隻はいずれも帆船であった。

この突然の来航に、時の浦賀奉行戸田氏栄は、早速使者を早馬によって江戸に向わせ、幕府に注進に及ぶとともに支配組与力中島三郎助・香山栄左衛門らをサスクェハナにつかわし来意を問わせた。米艦はすべて砲口を開いて戦闘態勢をとっており、ようやく三郎助が乗艦を許されて副官に会い、日本の開港場は長崎だけであるから、艦隊を長崎へ回航して長崎奉行と話し合うように申し入れをしたが、米提督はこれを拒否するばかりでなく、かえって六日には進退自由な蒸気船ミシシッピーを小柴(こしば)沖まで進入させて江戸湾内海測量を行ない、あとの三隻も江戸湾内まで進入させるような素振(そぶり)りさえみせた。

この非常時態を戸田氏栄は幕府に

先刻御届け申し上げ候異国船相糺し候処、アメリカ合衆国政府仕出しの軍艦にて、二艘(そう)は大砲二十挺余、二艘は惣体鉄張りの蒸気船にて、一艘は大砲三、四十挺、バッテイラ(ポルトガル語のボート)七、八艘、是又鉄張の様子に相見え、一艘は大砲十二挺据え、進退自在にて櫓櫂(ろかい)を相用いず、迅速に出没仕り、応接の者寄せつけ申さず、漸く申し諭し、一名乗組み申し諭し候処、国王の書翰護送いたし、奉行え直ちに相渡し申すべき旨申し聞け、組のものの談は引受け申さず、既に江戸表えも其段相通じ置き候段申し立て、泰然自若と罷り在り、猶同様の軍艦数艘渡来申すべき段申し聞け、一切近辺え近寄り候事相断わり申候、猶御国法相諭し申すべく候得ども、容易ならざる軍艦にて、この上の変化計り難く、只今応接中には御座候得ども、この段早々御届け申し上げ候(『大日本史料』)。

と報告しているが、米艦隊が来航した三日からは、品川宿から幕府の諸役所や役人に書状を届ける宿継(しゅくつぎ)の早追(はやおい)飛脚は、櫛(くし)の歯をひくようであったが、いずれも浦賀奉行からの注進であった。それにつれて、諸大名が国元へ注進するために、東海道は早追・早駕籠(かご)で混雑し、また海上の早船注進もひきもきらず、幕府の役人から市民にいたるまで、大変な騒ぎになった。こうした事態について幕府では、阿部正弘をはじめ、牧野忠雅・松平乗全・松平忠固・内藤信親・久世広周らの老中たちが集まり、対策をねったが結論が出ず、ついに阿部正弘が水戸藩主徳川斉昭に相談した。当時十二代将軍家慶は、六十歳の病身であったため、ご三家のひとりの水戸家に参考意見をもとめたのである。斉昭は、「今となっては異国船の打ち払いだけが最良の策とはいえない。打ち払いをすれば、こんどは戦争になるかもしれない。異国船さわぎが長びくと、自然と国内でも種々事件が起こるであろう。しかし国書は受けとってはいけない。ともかく多くの人々と相談して決定するより仕方がないだろう」といったが、老中らは協議の結果、国書を受理することにした。