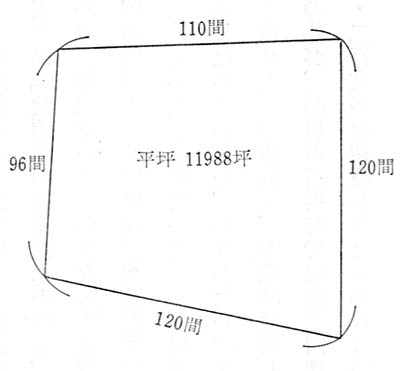

(イ)土取り作業 海のなかに島をつくるということは、現在でも並大抵の工事ではない。まず埋立に必要な赤土の採取である。幕府はこの土取場として、品川の八ッ山と御殿山つづきの高台から削りとって賄うことにした。すなわち①品川宿の最北端にある一名大日山ともいわれる高さ三丈余(九メートル余)の八ッ山と、それにつづく町裏および東海寺脇往還のところをけずること。正確にいうと松平出羽守(出雲藩)屋敷前より大日山までの北縁長さ約一八〇間(三二六メートル余)・東海寺脇往来より大日山までの間東縁長さ約二七四間(五〇〇メートル)・弐本榎道角より東海寺西脇の往来まで長さ約二八〇間(五〇七メートル)・東海寺南脇往来通り長さ約二三〇間(四一六メートル)を合わせて五万七八八五坪ほど(一九ヘクタール)で、この面積より土を約弐八万九四二五坪分(一七三六・五五〇立方メートル 一坪の土は約五・九立方メートル)運び出す。②の御殿山からの土取りは、東一二〇間(二一七メートル)、西九六間(一七三メートル)、南は一二〇間(二一七メートル)、北が一一〇間(二〇〇メートル)の広さで約五万九九四〇坪分(三五九・四五立方メートル)の土取りを行なう(次頁図参照)。結局①の八ッ山周辺と②の御殿山分を合わせると約三拾四万八〇〇〇坪分(二〇九六、一九六立方メートル)の土を用意することになる。一口に三四万坪の土といってもそれは大変な量である。ちなみに天保九年(一八三八)西御丸御地形地に土壱万坪分の土取りを行なった例をみると、北品川宿地内字芝前畑地を掘取って、八ッ山海岸まで運搬し、さらに船まで積み込む人足を含めて、実に延八万三〇〇〇人となっている。壱坪当たり約八・三人分の人足が必要である。いまかりに品川台場構築に必要な土を三四万坪分とすると、三四倍の延二七二万人を動員しなくてはならないことになる。聞くだけでも大変な数字である。事実嘉永六年(一八五三)十一月廿八日の『撰要永久録』の記事をみても

今般内海御台場御普請ニ付、品川宿地内字八ッ山より御殿山最寄り土取場に相成り、海岸え土持ち運び、多勢の人足往還にて混雑に付、壱人立往来、御用旅行ならびに参勤交代そのほか重立ち候往来差し支え候間、三田三丁目より聖坂二本榎通り、東海寺脇より北品川宿地内往還え出し候積、これにより廻り道には御建札芝田町四丁目札の辻、三田三丁目角、右弐カ所え御建てなられ候

と現場である南北小口年寄中に宛てて、交通どめの間の道路の変更や、また「往来混雑に及び、自然行違いなど出来、又は老人・子供など怪我これあり候ては宜しからずに付、誠丸陣屋泉岳寺前後往還竹矢来結び切り、明六ッ時より暮六ッ時迄往来差し留」などの交通規制を指示している。一部では一時的に土取り作業完了までの間、邪魔な家を立ち退かしていることもある。

現在でもブルトーザーで山を切りくずした土を、ダンプで運ぶ仕事は大変であるのに、まして当時は、台地をつるはしで切りくずした土を、もっこに入れて海まで持って行き、さらに舟で海中に運ぶということは想像するだけでも一大難工事である。

さきの『撰要永久録』の文面でもわかるように、第一に交通の混乱をさけるために交通規制を強化しなくてはならなかったので「朝六ッ時より暮六ッ時まで往来差し留め」の処置にでた。すなわち東海道の北馬場と泉岳寺間の高輪通りは、午前六時より午後六時までの時間内は通行止めにし、境橋より北馬場・天王下を通り、松平相模守(因幡藩)大崎下屋敷門前より、二本榎通り芝三田三丁目聖坂へ出る脇道を通らせることにした。当時の品川街道の様子を『東府年表』に「此頃此の街道武士の往来、器械の運送、土持の傭夫、晨(あした)より夕(ゆうべ)にいたるまで此地に充満して、東西に道をわけ、急混雑いふばかりなし」と評している。

御殿山の土取り作業は、嘉永六年(一八五三)十二月から始まったが、土取り人足は現在の日雇の形式で、一日に銭二五〇文が支払われていた。「品川のお台場の土かつぎ、先で飯を食って二百と五十、死ぬよりかうれしいぞ、こいつぁまたありがたい、ありがたい。」と、こんな歌にまでうたわれた。

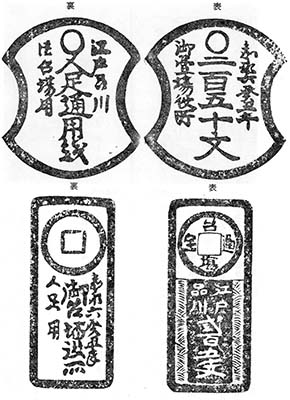

土取り人足の賃銭は、実際に通用している通貨を一々手渡したのではなく、おそらく人足札のようなものを作って、その札が、品川の宿場町では通貨同様に流通していたと考えられる。一説には「お台場銀」といって特別の通貨五十文・二百文銭を鋳造したといわれている。

台場銀 つぎに掲載した台場銀であるが、これが実際に鋳造されたかについては甚だ疑問の点が多い。第一まさに泥縄式に短期間で建設した台場のために、わざわざ貨幣まで鋳造する余裕があったか。もし鋳造したとすれば、その鋳造場所はどこか未だに不明であると同時に、この台場銀を多くの人々は「お台場で見つけた」「拾った」といっている。専門の古銭収集家の間では、①大正四年(一九一五)ごろに本郷の鋳物業者小田部市郎が趣味の泉貨として創作した。②アメリカ人で古銭研究家が日本民謡とか俗謡とかにヒントを得て創作した、などの諸説がいわれているが、いずれにしても真偽のほどは疑わしいが、たとえ偽作にしても、このような貨幣が出現するほど、お台場建設は一大事件であったことにはかわりがない。

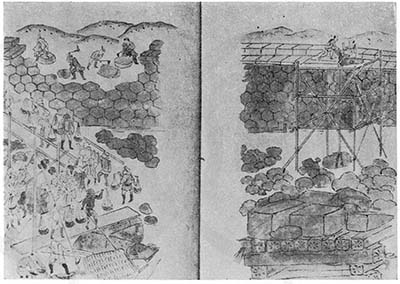

(ロ)石材の採運 お台場をつくるには、埋立てに使用する赤土のほかに、炮台をそなえつける石垣の材料として、多量の石が使われたことは、すでに掲出した史料にも明らかだが、それらの石材は、現在史蹟として原状を残している三番および六番の台場の石から推測すると、いわゆる真鶴石・伊豆石・房州石などの多いことが判明する。江戸城の石垣などの石材でもそうであったが、伊豆と真鶴石がもっとも多く、採石場所も小田原藩領の根府川・真鶴、伊豆半島では伊豆山・多賀・手石・下田・波勝崎などである。

元来伊豆石は、古くから世間の注目をうけていた良質の石である。ことに慶長一〇年(一六〇五)の江戸城築城の際にはここの伊豆石が大量に使用され、伊豆全体で三、五〇〇人に達する人々が採掘作業に従事し、伊豆と江戸を往復する船三千余艘といわれたが、幕末の品川台場建設に使用した量も、これを上回る大がかりな採石事業であった。当時の模様を現地に住んでいた古老の山田健治氏(静岡県賀茂郡南伊豆町大字湊)は

品川台場の石材はここ(湊村・手石村・田牛村)からも切り出しました。今でも残っているその時の石が、いわゆる大間知石で、面が一尺五寸(五五・七センチメートル)ぐらいの角、長さが二尺五寸(九四・五センチメートル)のものと、三尺(一一三・四センチメートル)ほどのものに切られ、コロあるいはモッコを使ってテンマ(伝馬船)につみこんで、御用と大書した小旗をテンマのみよしに押したてて、手石川河口外に沖がかりしている親船に横づけして積みこんだそうで、この親船は、上方から江戸へくだる廻船で、御城米を運ぶ船以外は大てい碇泊して石を積み、品川沖の現場まで運びました。下田の大浦辺から切り出した石は、城山の近くまでテンマで運び、親船へ移しましたが、今のように便利なウインチがなかったので、下田でも手石でも積み移しの際に、かなり海中へ落とした石があるそうです。そのころ南伊豆では妻良(めら)・仲木・手石・下田・松崎の諸港には、地船といって港に付属して、土地の物産の輸送に従事していた船が相当数ありましたが、これらの船も石材輸送の御用船に徴発され、御城米船以外は、石の輸送を拒否できなかったそうです。手石や妻良などは、石工も地船も人足も払底となり、個人持の石山では、輸送はおろか採掘さえもできなくなり、青野川川口の手石湊では、主要産物たる薪炭や竹材が、河岸場に山積になってたいへん困ったそうです。

と物語ってくれたが、実際に採掘された石材は、およそ八〇万本に近い数字なので当然輸送船の不足を生じ、幕府では嘉永六年(一八五三)九月七日に「もよりの浦付村々が所持している船だけでは船数が少なく、これらの石材を運送することはとても無理である。そこで江戸市中のもので、船を所持している人はもちろん当時品川沖に船掛けしている江戸以外の船で空船の場合は、石材の輸送に廻すように船頭どもに申し入れるように」(『東京市史稿』『撰要永久録』)と、大がかりな石材運送船の招集をはかって、困難な輸送の打開をはかった。

これよりさき幕府は、埋立用の土を運ぶための船調達について、芝浦より神奈川浦までの弐拾五ヵ村の漁船に対し、月限雇揚方法として、小漁船壱艘一ヵ月賃銭弐拾四貫文と明示して、日々弐拾六艘まではこの賃銭で雇うことにした。この弐拾五ヵ村のなかには、当然品川浦の村々も含まれている。