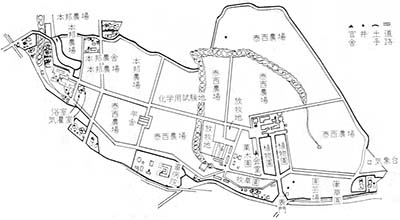

明治初年の農業政策の特徴は、先進資本主義諸国の農業技術を日本農業に導入・移植をはかった点にある。広く殖産興業政策の一環としての性格を担わされたわけであるが、かかる「泰西農法」の導入は、とうぜんに抵抗や摩擦をともなっていた。幕末期以降の在来農法と結びつかず、その担い手たる「老農」の活躍とは系統をことにしていたのである。この場合、一方の「泰西農法」を導入する中心になったのは、明治六年十一月に設置された内務省であり、明治十四年四月以降は農商務省に移ってゆく。そして、内務省管轄下の勧農機関には、品川区域に近い三田育種場(現在港区三田、旧島津藩邸四万坪)や内藤新宿試験場(現在の新宿御苑)、駒場農学校(現在の東大教養学部)などがあった。他方の在来農法の担い手たる「老農」とは、明治十年代後半に明治農政の舞台に登場する独自な農業技術の実践者であり、また同時にその推進者たちでもあった。そして、明治政府の援助・指導もあって、全国各地を巡回しながら実際に、農業技術の指導にあたったのである。群馬の船津伝次郎、香川の奈良専二、奈良の中村直三、福岡の林遠里、秋田の石川理紀之助などがその代表であり、有名であるが、たとえば、駒場農学校に勤務した船津伝次郎は、在来農法をもとにして、西洋農法たる「泰西農法」をとりいれようとした点で、注目すべき存在だったといえよう(『目黒区史』)。当時、東京府知事の杉田道之が、駒場農学校に対して府下の水田に発生する螟虫の発生原因などの調査依頼をしているのは面白い(安藤円秀『農学事始め』)。