明治期と同じく、産業分類に従って、順次考察を加えてみよう。

品川区域内での紡織工業の中心は、羊毛工業といってよい。すでに、明治後期、それも日露戦争の終了に伴い羊毛工業の軍需は減少し、他方、輸入ラシャの増加が加わり経営的に苦しめられてきた羊毛工業も、明治四十四年七月の関税改正でやっと立直りをみせ、ついで第一次大戦で大きく発展をみせてゆく。大戦下の好況は、大衆の購買力を増加させたが、当時の国民生活のなかに、マント・とんびなどの毛織物製品が普及していったのも、その理由であった。しかも大戦勃発で欧洲製品の輸入が途絶え、ロシアを始めとする諸外国の軍絨の注文生産に追われて、国内向けの製品にあてる余力もなかったため、市価は騰貴していった。だから既設会社は増資や設備拡張に全力をあげ、企業合併もめざましかったのである(『糸ひとすじ』上)。

ところで、日清戦争後の明治二十九年十二月、関西の神戸市の一角に、呱々の声をあげた日本毛織株式会社は、関西製絨界の重鎮として、加古川・飾磨両工場を中心に展開をみせたが、日露戦争後さらに製絨能力の増強をはかった。明治末期には本邦最初の清国向け絨地の輸出を実現し、清国軍隊に多額の軍絨を供給したといわれている。さらに、明治四十四年十月、清国に辛亥革命がおこるや、軍絨の注文は益々増大し、大正元年九月、東京製絨大井工場を三〇万円で譲り受け、日本毛織東京工場と命名して、絨地およびフランネルの製造を開始してゆくのである(『日本毛織三十年史』)。

しかも、これとほぼ軌を一にして、大正元年八月、突如として、東京製絨・東京毛織物および後藤毛織の三社の間に合同運動がおこった。その理由は、明治末期からラシャの市況が振わず、これが打開策として、これら三社が合同して、千住製絨所の払下げをうけ、軍絨事業を民間会社に移そうとしたのである。しかし、これには、関西に本拠をおく日本毛織が加わらなければ効果に乏しいと考えられ、日本毛織に対して合同に参加するよう勧誘がなされたが実現しなかった。それは前述したように、当区域内に東京工場を買収、開業した点からもうかがえるように、四社のうちで、大正二年前期の場合、日本毛織が払込資本金・積立金・配当率で最高であったからである。第一次大戦勃発の大正三年に至って、ふたたび市況不振が原因で、東京製絨・東京毛織物・日本毛織の三社間に合同の話が持上がったが、合同条件で折合わず、結局これまた実現に至らなかった(『日本毛織三十年史』)。

こえて、大正四年十月になって、後藤毛織は、一時は、三井物産を凌ぐ盛況をみせる鈴木商店に吸収・改組され、東洋毛織となったが、前記の東京製絨・東京毛織物との三社間でいっそう合同気運が濃くなり、時の大隈内閣に向かって、重ねて千住製絨所の払下げを迫ったといわれている。結局、これも陸軍側の反対で実現せず、払下げ問題をひとまず切離して、大正六年六月、これら三社が合併して、東京毛織会社の設立をみたのである。昭和二年三月には、毛斯綸紡織会社とこの東京毛織は合併して合同毛織株式会社となり、戦時中に鐘渕工業に統合されてゆくのである(『羊毛工業資料』)。

なお、因みに、後藤毛織が前述の鈴木商店に吸収された後、後藤恕作は大正七年十月、あらたに後藤毛織株式会社を設立している(『糸ひとすじ』・『羊毛工業資料』)。

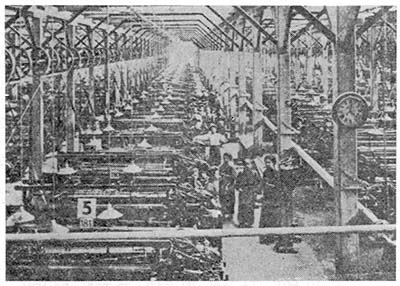

ところで、前表のように大正七年ごろの『東京府荏原郡勢一覧』の示す品川区域内の諸工場のうち、最大の職工数は東京毛織大井工場の二、九四五名であるが、関東大震災ごろの同工場も、男工五二八名.女工一、二四三名で合計一、七七一名を擁している(『大正拾弐年工場監督年報』)。経営内容は残念ながら判明しないけれども、他方の日本毛織東京工場は、関東大震災で全部崩壊したが、すでに(大正八年以降)事業全部を兵庫県印南工場に移していたため、被害は軽かったといわれている(『日本毛織三十年史』)。