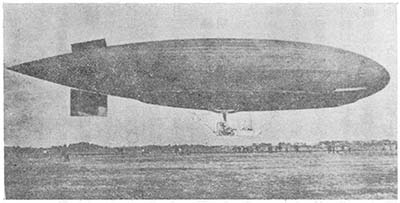

明治四十三年四月、藤倉電線護謨(ごむ)合名会社が改組二分され、その一半が藤倉電線株式会社となり、もう一半は、藤倉防水布製造所と通称されて、これがのちの藤倉工業株式会社の前身となってゆく点は、すでにのべた。そして、工場を大崎町字上大崎二五一番地に求め、防水布製造の外に、電気絶縁材料および航空機材料の研究に着手、輸入品の防遏に努めてゆくこととなった。さて、大正二年十月、社名を単に藤倉合名会社と改称したが、すでに同年二月には電気絶縁用ブラックテープの製造販売を始めており、六月以降臨時軍用気球研究会よりの命令で、飛行機羽布用綿布および同塗料の研究を富士紡小山工場と共同で開始、翌三年五月には、当時の陸軍衛生材料廠より手術台用ゴム引布、氷枕・氷嚢・空気枕などの製造研究を命ぜられている。また第一次大戦勃発の結果、本邦最初の飛行船といわれる「雄飛号」の気嚢球皮の製造に着手、翌大正四年二月に完成しているし、同じころ横須賀海軍工廠から飛行機羽布塗料製造工場に撰定されている。前者の飛行船の場合、まず羽二重の規格に合するものの調達が先決で、本球皮の主要部分は「羽二重」三重、「木綿」一重にゴム引したいわゆる四重球皮で、羽二重のみでも約一万五〇〇〇平方メートル、重量的三〇〇貫のものが必要であった。そのために、調査・検討のすえ、福井地方の練絹を使用することとし、しかも軽量で抗力の強い特製羽二重を製織する必要があり、そのためには原料生糸から撰別が必要で、愛知県岡崎市周辺で生産される「黄繭糸」という主として最優等の生糸で試織したといわれている。後者の航空塗料についても、引火性が高いためか、度々爆発事故があったという。このように、第一次大戦の勃発にともない軍需の緊急かつ急速な増大のため、工場用地が狭隘となったので、大正四年十一月に、同じ大崎町大字谷山五番地に土地を求め、五年三月から新築に着手、六年六月には竣工、移転している。そして、大正七年四月には、この工場敷地の一部に、航空機材料研究所と気球工場を増設して、もっぱら気球とその付属品との研究製作に従事してゆくのである。

またこれと同時に、大正五年には、海軍式飛行機搭乗者用落下傘の研究に着手(海軍用は昭和四年から正式採用、陸軍からも翌昭和五年以降注文をうけている)、こえて大正七年七月には海軍省艦政局から「繋留気球」を始めとして「自由気球」・「阻害気球」・「軟式航空船」「半硬式航空船」の製造を命ぜられている。この格納庫および昇降試験用設備を新設すべく、深川塩浜十四番地(現江東区塩浜)にあった藤倉電線株式会社所有地の一部を借受けて、大正十一年一月に、その建設に着手、翌十二年二月には完成したが、長さ三六間、幅一六間、高さ一〇間の鉄骨建築で、当時の深川名物であったという。ところで「総力戦」という言葉が初めて呼称されるようになったといわれる第一次大戦は、他方で「毒ガス」と「戦車」という二大新兵器を発明して、従来の戦闘方式に一大革命をひきおこしたといわれている。かかる軍事面での新威力に対して、世界各国は機密裡に「防毒具」製造の調査研究に着手してゆくが、藤倉防水布製造所でも着々研究をすすめ、米騒動の原因にもなった大正七年八月のシベリヤ出兵の折、多数の防毒マスクを納入している。

さて、このように軍需に結びついた新しい研究開発や製造販売が順調に進むなかで、反動恐慌期に当る大正九年四月、ふたたび合名会社組織を変更して、資本金一〇〇万円の藤倉工業株式会社を設立した。この時期には、「飛行機用浮嚢」(大正九年六月完成)、「気球吊籠用落下傘」(大正十年十月完納)、「小型軟式飛行船気嚢」(大正十二年八月完納)、「軟式飛行船用スキン球皮(大正十三年十月完納)などが製造されている(『松本留吉』)。資料的制約もあり、藤倉工業設立以後の動向に限って経営概況を示せば上表の通りであるが、反動恐慌の影響を克服して、関東大震災をはさんで大正十一年から同十三年にかけての伸展が著しいのが特徴的である。

| 年次 | 当期利益金 | 増加比率 | 前期繰越金 | 後期繰越金 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 円 | 円 | 円 | |||

| 大正9年 | 下 | 55,374 | (100) | 5,004 | ? |

| 10 | 下 | 54,253 | (97) | 20,001 | 25,355 |

| 11 | 下 | 76,840 | (139) | 40,004 | 16,344 |

| 13 | 下 | 74,211 | (134) | 24,553 | 21,465 |

| 15 | 下 | 48,153 | (87) | 21,583 | 21,286 |

注) 各期「営業報告書」より作成。

医療器具商として著名な「いわしや」の当主松下儀兵衛が出資して、エボナイト部分品・型物・大砲の弾器やゴム製の戸車などを製造、海軍省・逓信省・鉄道省に納入していた東京護謨製造合資会社は、日清戦争前後府下豊多摩郡大久保村元大久保(現新宿区西大久保)に掘立小屋のような工場を設けていたが、明治三十三年二月には、米井源次郎商店がひきつぎ、北品川東海寺畔に移って資本金五万円の明治護謨製造所となった。この工場には、イギリスのマンチェスターから機械を購入し、その据付は石川島造船所に依頼、明治三十五年にはイギリス人技師を招聘して、板ゴム・ホース・自動車用のタイヤの製造を始めている。しかし、創業当初は素人ばかりで、ゴムのこね方や蒸気を研究したりして、非常に苦心したらしい。明治三十四年六月に、日本の最初のゴム製品の指定工場になったといわれるが、鉄道用品の製造を始め、官設鉄道や山陽鉄道などにパッキングのようなものを納入していたが、かならずしも順調にゆかず、機械がカランという音をたてて動かされるたびに、何百円かの損をするという調子であったという。かかる経営状況のなかで、ゴム敷物・鉄道用の窓うけゴム・両耳・片耳ブッシュ、真空制動機用ゴム管・機関車給水用器や空気入タイヤなどをつくった点は、すでにふれた通りである。

大正期に入って、第一次大戦中にスポンジゴムを各種のタイヤ製造に応用することが発明され、人力車タイヤの新時代に入ったが、明治護謨もスポンジゴムの製造を始めており、大正十三年には陸軍技術本部から軍用自動橇のゴム軌帯(キャタピラー)の研究を、大正十五年七月には陸軍造兵廠大阪工廠から特殊(砲)車用ソリッドタイヤの研究を命ぜられている。ベルト生産にも着手しており、ホース・エボナイトその他のゴム製品の製造をつづけていたといえよう。極めて断片的であるが、大正七年には、職工数三六九名(大正七年『東京府荏原郡勢一覧』)であったが、関東大震災後の大正十二年末には二六二名に減少しており、三割に近い職工数の減少に注目すべきであろう(『日本ゴム工業史』第一巻)。