大崎町にある居木橋を目黒川沿いに遡ると森永橋に出る。これは、エンゼル=マークでおなじみの森永製菓第二工場に因んでつけられたものである。

さて滞米十一年、西洋菓子のつくり方を修得して帰国した森永太一郎は、明治三十二年八月十五日、当時の東京市赤坂区(現港区)溜池二番地に、ささやかながら二坪の「森永西洋菓子製造所」をはじめた。アメリカから、「マシマロー」製造の原料や、バタカップ機・コーチングチョコレート・ドロップス手働機械・香料・着色物などをひと通り持帰ったのであるが、「資本三分主義」で、その家賃は二円三〇銭であったという。その年の八月下旬から、見本の菓子をつくって、東京市内の一流の菓子舗を一軒々々歴訪したが、誰も相手にしてくれなかったという。ちょうどこのころ、品川町に本店をおき、ビスケット・ドロップスなどの各種の菓子製造にのり出すべく「喜楽煎餅」の長谷川喜楽を中心に、東洋製菓株式会社(翌明治三十三年六月創立、資本金は二〇万円)の創立相談会が開かれたが、これには当時一流の菓子舗の主人たちが集まっていたという。そこでも粘って、面会を求めたが無駄だった。やむなく四方に硝子のついた箱車をつくりその中を雛段にして、硝子びんに菓子をいれ、実物教育をしながら、東京市内を挽き歩いた。足を棒のようにして歩き回っても注文がとれず、さきの東洋製菓に入社して技師にならないかと勧誘されたくらいだった。やっと少しづつ注文や得意先がふえていくなかで、この年のクリスマスに欧米諸国からの輸入洋菓子類が、洋酒食料品店や、京橋・銀座で一流の老舗である風月堂・木村屋本店で陳列されるという好機をつかんで、顧客の拡大に努めた。しかし、乾燥したアメリカ大陸とちがって、多湿の日本では、洋菓子のいたみもひどく、チョコレートなども直射日光でとけてしまい、その返品を鍋でとかして、夜半溜池に捨てるのが毎度のことであったという。また、当時三田の福沢(論吉)家からは毎週少しずつの注文があったというキャラメルにしても、ミルクとバターの匂ひがするので日本人の嗜好に適さなかったという。でも作家獅子文六が『ちんちん電車』のなかで書いているように、次第に飴チョコがキャラメルとなり、俄然、流行菓子となって、子供ばかりでなく誰も彼もよく食べた。とくに箱入りになってから、急に売れ出したという(『明治の港区』)。まさに夢みたいな話である。しかし、森永の試作した菓子で好評であったのは「マシマロー=バナナ」であった。もともとこれは、アメリカで「ペニーグーズ」(一銭菓子)とよばれて、いわば下層の人々の駄菓子であったが、それが日本では舶来品として、市内一流の菓子舗や洋酒食料品店で売られたという。もって当時の洋菓子に対する鑑識の程度がしられよう。

さて、創業の翌年十一月、溜池二番地の表通りに二〇坪の工場を新設拡張したが、明治三十五年十月十五日の朝出火、焼失、直ちに工場の再建にかかり、赤坂区田町五丁目六番地(一六一坪)の新工場に移った。マシマロー・チョコレートクリーム・ヌガー・キャラメル等西洋風の干菓子類の製造販売は森永が最初で、漸次大衆的な需要がのびていった。このころ、一日の生産高二〇〇円程で、従業員は一六名であったという。

この間、マシマローを始めとして、各種製品を新聞広告し、また明治三十八年五月九日には、「エンゼル」マークを商標登録している。また日本海大海戦に先立ち「砲弾型マシマロー」を売出し、戦捷を祝して東郷平八郎連合艦隊司令長官に贈呈したという話が残っている。翌明治四十年七月十八日夜、ふたたび赤坂田町工場が出火全焼したため、目黒・蒲田・川崎方面に候補地を求めたが果たさず、現在地にあたる芝田町一丁目十二番地に約二、〇〇〇坪の土地を借り、火災後三ヵ月で新工場を完成し、新機械を据え、設備を改良し、いわば大量生産に移行してゆくこととなる。この頃から工場再建費・機械設備費の調達で北浜銀行頭取岩下清周の知遇をえているが、その岩下清周の助言もあって、明治四十三年二月二十三日に資本金三〇万円の株式会社森永商店に改組されている(『森永五十年史』)。

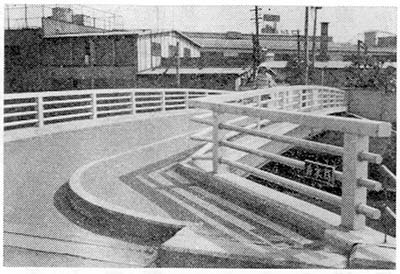

かくて、第一次大戦勃発後、大正四年六月二十九日に品川町大字北品川宿小関の土地二、二二六坪と建物九〇八坪、いわゆる御殿山下の閉鎖された東京醤油会社の工場とその用地を買収、大崎工場の建設に着手してゆく(さらに大正八年七月二十三日には土地五五八坪を買収)。ここでミルクキャラメル日産二、〇〇〇缶(一缶四〇函入り)の生産を始めたが、この年の十月十二日から二十日まで、「第二工場増設記念」として、三六万缶の景品付発売を試みている。ところが、翌大正五年二月にまた田町工場が全焼したため、幸運にもこの第二(大崎)工場が主力工場となって増産に着手してゆくのである。

ともあれ、明治末期から大正初期の輸入防遏ないしは海外進出(中国・朝鮮むけ)のなかで、そしてまた、第三工場たる大阪工場設立と関連しながら、大正十五年五月二十日に大崎工場が閉鎖されるまでの間、ミルクキャラメルという森永製菓の主力製品の生産に大きな役割を果たしたといえよう(『森永五十五年史』、同「営業報告書」)。

大崎工場のみの資料がみあたらないが、当時の従業員からの聴取によれば、大正五年の従業員数は約二〇〇名(大正七年『東京府荏原郡勢一覧』では四三八名、大正十二年『工場監督年報』では一六〇名)、大正十三年には約三〇〇名で包装作業(女子)に八、九割の労働力があてられ、従業員全体の一割は男子であったという。これら従業員は、大井・荏原・戸越方越からの通勤工で徒歩によったという。その包装台も大正五年六台、大正十三年八台で一台につき約三〇人の労働力が必要とされ、生産量も大正五年が、一、〇〇〇函、同十三年が一、二〇〇~一、三〇〇函であったという(森永製菓株式会社社史編纂室資料による)。

おそらく、両度にわたる火災を克服して、新設工場に輸入機械を中心とした優秀設備をそろえてゆき、たんに食品衛生上の理由にとどまらず、製品の規格および品質の統一、完全包装、能率向上のためにも機械化による大量生産方式が企図されたがゆえに、労働力の集約化や合理化がすすんでいった点は想像にかたくない。さらに、新製品の啓蒙・宣伝方法にも斬新な方法が積極的に採用されている(『森永五十年史』)。