大正期、現品川区地域の住民の多数を占める職工やサラリーマン、あるいは農民や商人などの庶民の苦しい生活と、全く世界を異にするような別天地が、荏原町戸越の中央に存在していた。それは三井家の別荘と三井農園で、一二町余=三万六〇〇〇坪もの広大なもので石垣をめぐらし、まるで山奥のような森林と静けさであったという。戸越農園には世界各国の草花、とくにイギリスの草花の蒐集については、日本屈指とされるほど多数を集めていた。「四季を相通じて百花咲き乱れ、さながら天国の如きもの」であった(『荏原町誌』三七~八ページ)。

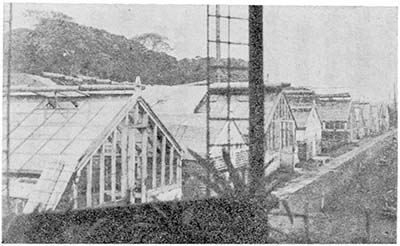

この三井家別邸に対して、次第に社会問題が大きくなるにつれて、地域の住民に開放せよという声がしばしば聞かれるようになった。たとえば大正十三年(一九二四)十二月七日「平塚タイムス」というローカル紙は「砂漠のやうな平塚村に……男爵三井家別邸開放は村民全体の希望である」という表題のもとに戸越農園に脱税の疑いありという批判の記事をかかげた。戸越農園は三井合名会社の経営で、三井家自家用の花を栽培していたのであるが、三井財閥ともなると、花を調達するのにわざわざ数千坪の農園を持ち、園主鳥居忠一の管理下に園芸師十数名を擁していたのである。「自家で使用した以外の残品は、商人に払下げてやる」方式だったが、明らかに一つの営業であるにもかかわらず、脱税しているとして非難されたのである。文字通り別天地の三井邸に対して、同じ平塚村に、震災後急造されたバラックは、あまりにも対照的であった。応急バラックとはいえ、たいてい六畳・三畳・四畳半程度の台所(今日でいう2DK)があったが、一〇坪足らずのものでしかなかった。平塚村中延向いに総計三〇四戸建てられたが、それさえも希望者が殺到して、なかなか思い通りに入居できなかった。しかも、場所は「アノ不便な所に……来て見たら吃驚(びっくり)するであろう」というのが、同じ「平塚タイムス」の記事であった。

バラックよりいくらかましだとしても、庶民のほとんどが「ごたごたと狭ま苦しい家屋で埃と油煙に悩まされる毎日の生活」だったのである。この格差は三井財閥の大番頭団琢磨のボーナスが三六万円だったといわれるのに対して、三越の大学卒新入社員のサラリー四八円、大井町の職工の日給九八銭、まさに天地の開きであったわけである。

一般庶民のなかには住宅どころか、その日の食事さえこと欠くありさまの貧困者さえ、一つの階層を形成するほど多数存在した。とくに、大正七年(一九一八年)米騒動は、そういった階層の存在と、その対策を強く喚起するきっかけとなった。現品川地域では、さらに大正十二年(一九二三)の関東大震災による都心部人口の流入、罹災者対策を契機にいっそう社会事業・救貧対策の必要性が認識されたといえよう(『大井町史』二〇八ページ以下)。社会事業とくに社会政策が地域に浸透し、具体的に行なわれるには昭和期まで待たねばならなかった。加藤シズエ(勘十夫人)が、大井町で産児制限の相談所を開いたのは、こういった貧困対策がまだほとんど何もないといってよいような事態を背景としていたのである。たまたまマーガレット=サンガーと知り合いだった加藤シズエが「サンガー夫人の相談所という形」で設けたもので、約一万人もの婦人相談に応じたという、貧困→無知→多産→貧困という悪循環を断ち切る一つの方法としての産児制限であったが、かなり繁昌した。「のちにはメールオーダーで世話して、薬などもどこでもできないから、大きなオナベでこしらえて、チューブに入れたりして、全部家の台所でやったんです……。それを実費で頒布しました」。(加藤勘十・加藤シズエ『現代史を創る人びと』)。その影響があったせいか否か、つまびらかではないが、大正十二年七月発行の『大井町誌』の第三八節衛生の(四)産婆の項には、時としてはかなり珍しいと思われる産児制限について肯定的な見解を述べている(三三五ページ以下)。