後期に入っても中期の文化圏は、そのまま持続されているが、ただ東北地方の文化は、ほぼ統合されるかのごとき観を呈するにいたる。中期の前半の文化が山岳地域において発展を見せたのに対して、後期の前半の文化は逆に海岸地域においていちじるしく発達する。南関東地方の海岸地域においては大規模な貝塚を伴う遺跡が出現し、文化内容の実態もかなり詳細にとらえることができるようになる。大形の打製石斧は小形化して統一的形状になり、小形の磨製石斧があらわれ、骨角製品にも多種多量の漁撈具が見られるようになる。集落は低地に進出し、海岸線に沿って形成され、そこには環状貝塚とよばれる円形状のもの、馬蹄形貝塚とよばれる一方に貝の堆積を見ない形状の貝塚が築成される。住居は、竪穴式であるが、楕円形に近い形状を呈するものが多く見られるようになるとともに、竪穴の面積も大きくなってくる。このころ、山岳地域において、中期にも若干見られた特殊な遺構――一般に敷石住居といわれている扁平の石を床面に敷きつめたもの――が、同じく山岳地域に点在するようになる。山岳地域の集落はその自然的環境より貝塚を残さなかったが、文化はほぼ近似するものであり、集落の規模において、海岸地域より小規模のものが支配的である傾向が認められている。当時における生業は、海岸地域においては大規模な貝塚を築成していることによっても明らかであるごとく、漁撈が主体をなしている。しかし、一方においては、山岳地域のごとくいぜんとして中期のそれを継承していたようである。中期前半文化がその示す様相より原始農耕的な色彩が濃厚であったのに対して、後期の文化にはそれが影をひそめ、漁撈を中心に狩猟をも活発におこなっていたことが、きわめて対照的である。大規模な遺跡が残されているということは、一に生活人員の増大、二に永続的同一地域居住性が考えられるが、後期の文化は前者の可能性が強い、それは換言すれば、より安定した生業に裏づけられた発展であったともいえよう。このころ、品川区においても海岸地域に集落の形成が顕著になってくる。

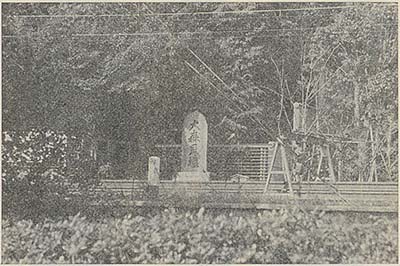

大森貝塚 大井六丁目の一部より大田区山王一丁目にかけて分布する大森貝塚は、日本の考古学史上に有名な存在である。それは、いうまでもなく、明治十年に、E=S=モースによって発掘され、日本考古学の発祥の地となったからである。

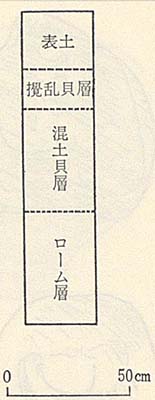

大森貝塚には、現在その所在を示す石碑が二カ所に建っている。一つは、大井六丁目三〇番地、二つは、大田区山王一丁目三番地にある。貝塚は、標高一〇メートル以内のの洪積丘陵の斜面下部にあり、一部冲積地にまでわたっている。前期後半の居木橋貝塚が標高約二〇メートルの洪積丘陵上の平坦部に存在するのに対して、このような後期後半の大森貝塚が標高の低い地に築成されていることは、海岸線の後退状態を、具体的に示す資料として注意されよう。貝塚を構成する貝類は、ハイガイ・イタボガキ・ハマグリ・アサリが多く、魚類にエイ、爬虫類にウミガメの類、獣類にイノシシ・シカ・クジラ・クマ・オオカミ・イヌ・コウビザル・サルの骨が出土している。

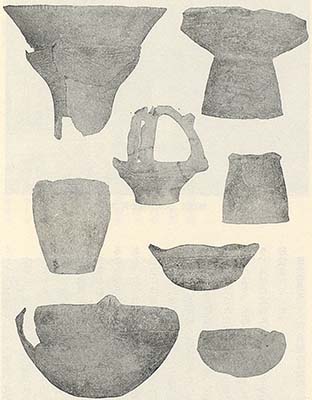

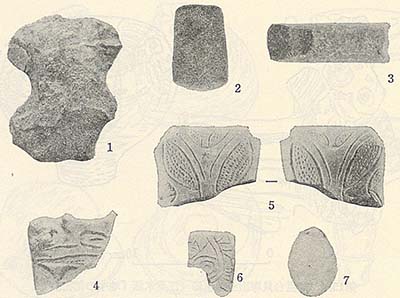

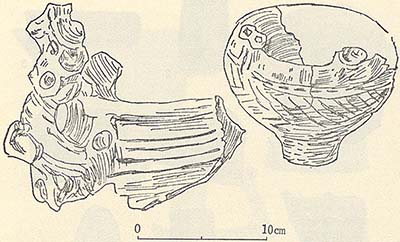

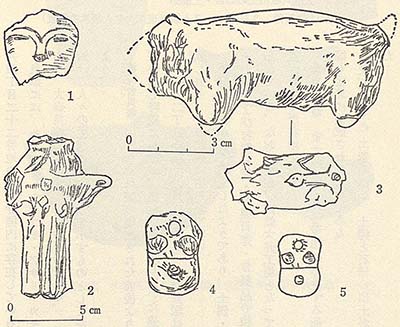

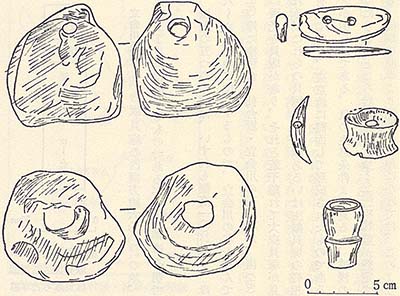

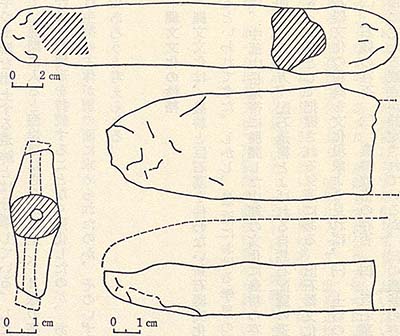

土器は、後期前半より、晩期後半にいたる七型式が出土している。土製品には土偶・土版・滑車型耳飾などがあり、石製品に石斧の類・石鏃・石棒・石皿・磨石など、骨角製品に刺尖具の類が出土している。

人骨も出土したが、モースはそれが故意に砕かれていることから、食人風習の存在を提唱されたことは有名である。大森貝塚の示す様相は、かなり複雑であるが、生業の主体は貝類の採集と狩猟および漁撈にあった。

南関東において後~晩期の貝塚群が発達していた千葉県下における資料と比較すると、その規模において格段の差を示す小範囲のものであったが、洪積台地の麓に、細長く形成された貝塚の一つの型を示すものとして、注意されよう。当時の東京湾は、この貝塚に直面しており、貝塚の北側に湾入している小さな谷に面して集落が形成されていた。

西光寺貝塚 大森貝塚の北方、約八〇〇メートルはなれた大井四丁目二十二番地の西光寺境内に存在している。

貝類には、ハマグリ・シオフキ・アサリ・カキなどがあり、大森貝塚に先行する時期のものである。この地における人々の生活のはじまりを示すものとして注目されよう。

権現台(ごんげんだい)貝塚 西光寺貝塚の築成された前後より大森貝塚と同じ時期にかけて、集落が発達していた遺跡として、広町二丁目の権現台貝塚がある。この貝塚は古く湮滅(いんめつ)し去り、その状態は明らかでない。

後期の土器が多く出土したようであり、土偶・土製獣・土版および打製石斧・磨製石斧・骨製品の検出が知られている。なお、現在、国鉄大井工場となっている地点が貝塚の所在地である。

仙台坂貝塚 東大井四丁目二番地に存在する仙台坂貝塚も後期に築成されたものである。

後期中葉の土器のほか、土錘と石棒の出土が見られた。

立会川貝塚 仙台坂貝塚の西南方約六〇〇メートルの地、東大井三丁目に位置するものであるが、詳細は不明である。

以上の五つの貝塚は、いずれも標高一〇メートル以下、ほぼ八~六メートルの地に位置するもので、立会川の谷を挾んで北(左)岸に権現台・仙台坂・立会川の三貝塚が、南(右)岸に西光寺貝塚があり、それと若干離れて大森貝塚が見られる。これらの貝塚は、純鹹あるいは主鹹貝塚の様相を有しており、東京湾に直面して形成されたものであることが明らかである。貝の生息条件より見ると、遠浅の砂浜にところどころ岩礁が散在する海辺状態が想定される。後期の前半より晩期の初頭にかけては、このような自然条件であったと考えられ、それらの貝塚群と晩期後半の土器を出土する遺跡とは分離している。したがって、晩期に入ると海岸線はさらに後退し、貝塚の築成に好条件の地形を持続することなく変化したのが、あるいは生業の主体が別の面に求められたのか、そのいずれかであろうと考えられる。