十二世紀の中頃、本姓を紀氏と称する実直という人物が品川区域に現われる。通称を兵三武者という(尊卑分脈)。大井氏の子孫鹿児島県川辺郡川辺町神殿(こうどん)大井光三氏所蔵の系図によると、実直は越中守・紀伊守・武蔵守を歴任したとしているが、にわかに信じがたい。しかし、「紀氏系図」(尊卑分脈)には、実直の父守澄を摂津守とし、叔父久俊は滝口左馬允とあるから、在京の下級貴族ないし武官であったと考えられる。また実直の兄遠定は「遠江国中村領主」であったという。こうしてみると、実直が十二世紀前半に区域へ土着した可能性が高い。しかし、問題は実直が何をきっかけにして武蔵へ下り、区域を支配する領主になったか、ということである。それについて現存の史料は何も語らない。

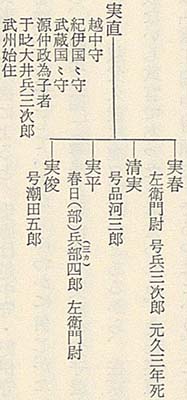

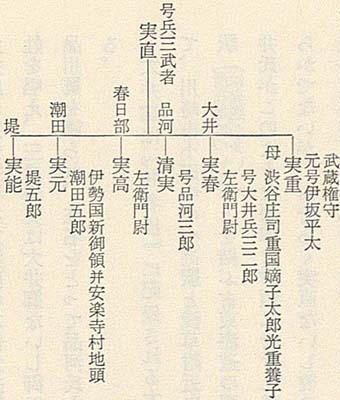

ところで、実直には四人ないし六人の子息があった。次頁の二つの系図のとおりである。一見して二つの系図には異同があるが、実春・清実兄弟はまったく一致している。実春がこの一族の本家、清実が分家である。とすれば実直の本拠地は、大井郷とされなければならない。大井氏の惣領実春が父実直の本領大井郷を継承して大井姓を唱え、三男清実は大井郷ないし御田郷から分離した品川郷を譲られ、在名をとって品河氏を創始したのである。

大井郷は『和名抄』に記録される大井の駅家であって、川崎市小田中の小高駅と浅草附近に推定される豊嶋駅(所在地については異説が多い)とを結ぶ古東海道の要地であった。大井氏がこのような要地を所領にできた理由はまったく明らかでないが、おそらく実直ないし彼の父祖が、十二世紀のはじめごろ武蔵国の国衙と関係をもち、実直が武蔵に下って、国衙領大井郷の支配をゆだねられたのではなかろうか。いずれにせよ、私たちは実直の実在と、彼の品川区域の支配をほぼ認めることができる。そして区域の郷村が律令国家の支配から脱け出し、中世の品川がはっきりと浮び上ってくることを、大井実直の存在によって知らされるのである。