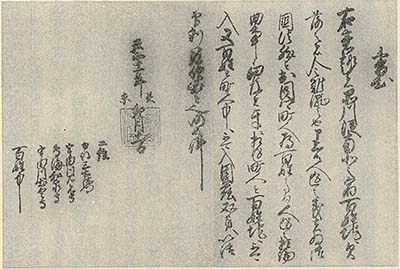

天正二年(一五七四)九月三日、滝山城主北条氏照は、品川町人と百姓中にあて判物を下して、品川郷から所々へ欠落(かけおち)したものの帰住を命じた(「武州文書」)。そして「人返しは国法であるから、逃亡先の領主にこの文書をみせて直ちに召返せ。それでもなお帰住せず、国法にそむくものは、大途(後北条氏の当主、ここでは北条氏政)に申し立てて、断罪するであろう」と威圧した。それから九年後の天正十一年(一五八三)四月十一日、北条氏照は、二位・中島三右衛門尉・宇田川石見守・鳥海和泉守・宇田川出雲守、および百姓中にあて、「品川南北の宿から百姓地へ欠落したものが難渋しているとのことである。人返しは国法である。しかし、品川郷においては町人は同時に百姓でもあるから、品川の町人と百姓が、人返しについて相論をすることは曲事(くせごと)である。今後はたがいに相返し、町人は百姓地へ入ってはならず、また百姓は町人中に入ってはならない。このように裁決したから、双方へ印判状を下付する。」という内容の文書を下した(第34図)。

『新編武蔵風土記稿』などが、天正十一年北条氏照朱印状の二位以下五名を、この文書の奏者(伝達者)とし、百姓中を宛所とするのは誤りで、二位以下百姓中までが宛所である。奏者の名を欠いているとみるべきである。なおこの文書の解釈は非常にむずかしく、右の訳文は一応の理解にすぎない。

農民が領主の圧制に抗議し、年貢公事の減免を要求して、一郷一村をあげて逃散することは、畿内先進地帯では鎌倉時代から普通にみられた事実である。耕作を放棄して、領主の経済的基礎を破壊し、要求をつらぬこうという戦術である。品川郷の天正二年(一五七四)と天正十一年(一五八三)の欠落が、どのような階層が、何を要求して逃走したか、具体的に明らかでない。しかし、前者の場合は、北条氏照の判物を逃亡先の領主にいちいち提示して、人返しを執行するのであるから、没落した下層農民の個別的欠落とも考えられる。後者は品川郷が町人地と百姓地とに分離されていて、相手方への流出が、欠落者に利益をもたらし、町人地・百姓地に対して、町役人・村役人の町村民把握に混乱をきたす、といった種類の欠落であったとすれば、領主支配の基礎をゆるがすような欠落ではなかったであろう。

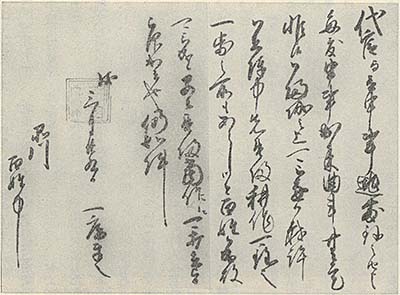

ところが、天正十四年(一五八六)の逃散は、深刻な問題をふくんでいた。同年三月二十九日、北条氏照の奉行狩野一庵は、品川百姓にあて、「代官との紛争で百姓が逃散したとのことであるが、毎度の逃散は、はなはだ曲事である。氏照が帰城のうえ裁定を下すから、氏照の在陣中にまず帰村して、耕作に従事すべきである。一坪でも不毛の田畠が生じたならば、百姓を成敗する。早々帰村して今年の耕作に従うべきである」と命令した(第35図)。ここにあらわれた逃散の形態は、品川郷農民の集団的逃散であり、耕地の荒廃、作物の枯立れ、年貢公事の未進を心配する領主のおそれが、はっきりでている。それでは農民はなぜ逃散したのであろうか。さいわい、同年十二月の北条氏照の裁決状が残っているので、要点をあげておこう(「武州文書」)。

(1)無印判での伝馬徴発を禁止する。

(2)増反銭の減免要求は、国法どおり施行するから却下する。

(3)年貢役銭納入の時、代官の付加米収取を禁止する。

(4)年貢米の計量のとき、筵(むしろ)に落ちた米の代官取得を禁止し、百姓に返す。

(5)御蔵銭・借米の徴収は、国法どおり励行する。

(6)代官の人足徴発を禁止する。

(7)宇田川勝種が天王免(北品川稲荷社の無税地)で称する帳はずれの畠は百姓分とする。検地のうえおって裁決する。

翌天正十五年(一五八七)五月二十一日、前年裁許の第七項で問題にしている帳はずれの畠の帰属は、最終的に百姓地であることに落着し、現に植わっている麦の刈取りのみが宇田川勝種に認められた(「品川神社文書」)。

さて、百姓の要求と、それに対する領主の対応を考えてみよう。要求は三つに分けられる。第一は品川郷代官の非法に対する非難(3・4・6)、第二は後北条の税制そのものへの抗議(2・5)、第三は帳はずれ地の帰属をめぐる紛争(7)である。わたくしたちは、すでに天文十九年(一五五〇)の「公事赦免令」で、後北条氏が地頭・代官の勝手な農民搾取を禁止したことを知っている。それは後北条氏の一貫した政策であった。だから氏照は第一の要求を全面的に認め、農民に有利な裁決を下した。ところが、こと第二の北条氏の税制=農民支配の基本的な原則に関する事項は、全面却下である。第三の要求は、土豪的神主宇田川氏の力を削るのに、なにがしかの効果をみとめて、農民の言分をうけいれたのである。

品川の農民は、逃散という手段に訴えて少なからぬ成果を得た。しかし後北条氏には敗れた。かれらは直接争ってきた代官の背後に、強大な大名権力をみたにちがいない。紛争の本質は一庵がいうように「代官と申すこと」としてあったのではなく、後北条氏の支配に対する抵抗をふくみこんでいたのである。

天正年間になると、後北条氏領国下の農民の動向は活発になる。天正七年(一五七九)武蔵足立郡鳩谷村の笠原助八郎知行地の農民は、血判状をつきつけて逃散をはかった(「武州文書」)。天正十年(一五八二)ごろ、相模三浦郡木古庭の農民は、「郷中明(あけ)」(逃散)を宣言した。後北条氏は地頭・代官と農民の中間に立つようなポーズ(公正な裁判)で、「国法」により農民を処罰するのである。畿内を中心に、全国統一の政権ができあがりつつあるとき、関東の地方政権ともいうべき後北条氏の領国では、このような抗争が激化していた。