近世になると、江戸が日本の政治の中心になって、人口百万にも達する大都市に発展する。その周辺地帯はそれに応じて、さまざまな影響をうけた。今の品川区域についてみれば、第一は、品川宿の成立がある。江戸より出る諸街道のうちで最も重要視された東海道の第一宿である。いわば江戸の咽咽(のどもと)である。あらゆる階層の人々が往来した。大名も公家も、また将軍も外国使節も通過した。送迎の人たちもここまでは出かけた。繁華な宿場となったのは当然であった。さらに江戸の町々につづいて人家が出来て、江戸市民が遊覧に赴く場所ともなって、御殿山の桜、海晏寺の紅葉はもとより、多数の食売女(飯盛女)を抱える旅籠屋のほか茶屋・商人が軒を並べて、一大遊楽街となった。北の新吉原に対して南と称せられ、食売女も遊女とかわらない性質のものとなっていた。

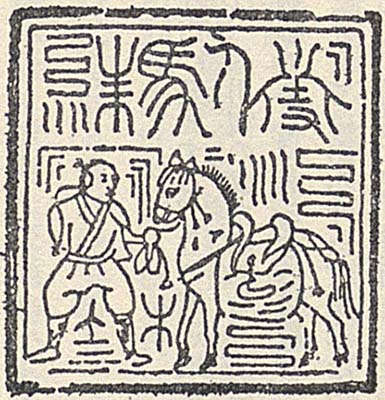

第二に、品川地域は、江戸近郊の農村および漁村として、江戸の経済圏に含まれていた。明治初年の地図を見ると、品川地区には竹籔がきわめて多い。筍も特産物になっていたのである。野菜などとともに江戸の市場に出荷されていたのである。また品川地区は海に臨んでいたから漁業が盛んに行われた。品川浦・御林浦(大井村)などは御菜八浦のうちで、将軍家入用の魚類を納入する義務を負い、常に生魚を用意するために生洲を設けていた。また海苔(のり)も多く産して、浅草海苔の名で江戸市中に販売されていた。

第三には、大名の抱(かかえ)屋敷が多かった。大井村には島津(鹿児島)・山内(高知)、上大崎村には一橋家・真田(松代)、下大崎村には伊達(仙台)、北品川には細川(宇土)など多数の屋敷があった。現在戸越公園または国立国文学研究資料館の敷地になっている所も持主はときどき変ったが、たいていは、大名の屋敷であった。

このように、品川地区は江戸近郊として多くの特色を持っていたが、それらについて項をわけて述べよう。