慶長五年(一六〇〇)関ケ原の戦いに勝利をおさめて天下の覇者となった徳川家康は、全国支配をかためるため、直ちに主要道路を掌握して、宿駅を設置し、伝馬(てんま)制を根幹とする交通制度を整えた。伝馬とは、逓送用の馬をいい、その淵源は律令制下の駅馬や伝馬に遡る。下って戦国大名が軍隊の移動や軍需物資の輸送のために領国内に宿駅・伝馬の制を設けたが、徳川氏はこれを継承して、全国的なものに発展させたのである。

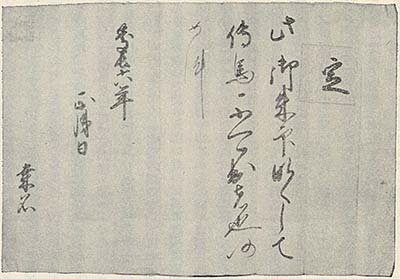

江戸と上方を結ぶ最も重要な交通路である東海道に宿駅が始めて設置されたのは慶長六年正月のことである(五三宿が揃うのは寛永十年)。すなわち、各宿に伝馬朱印状や伝馬定書が下付されたが、これによって宿は、伝馬の常備を義務づるけられ、その代償として免税地が与えられたのであ(これを地子免許という)。伝馬朱印状は第36図・85ページの図版のように、冒頭に馬士が馬を牽いている絵の描かれた朱印(これを駒牽きの朱印という)が押してあり、この朱印のない者には伝馬を出してはならないと記されていた。伝馬の使用者は、この朱印を押した伝馬手形を宿に示し、宿では渡されている朱印状と比べて誤りがなければ手形に書いてある数の馬を提供しなければならなかった。

品川宿の設置時期については、同宿の伝馬朱印状や定書が残存していないため、はっきりしたことはいえないが、『新編武蔵風土記稿』には、慶長六年正月、彦坂元成・大久保長安・伊奈忠次らが東海道巡見のときに品川を駅場に定め、駅馬三六疋を定額とし、五、〇〇〇坪の地子が免許されたと記している。

東海道の宿と定められた所は、以前から集落をなしていた所が多く、箱根宿のように新しく人家を集めて作った所は少なかった。品川宿も例外ではなく、目黒川の河口付近は早くから湊町として発展していた地であった。すでに中世末期には、町並は南北に拡がり、目黒川を境にして北品川と南品川とに分かれていた。ただし宿を設けるにあたっては、これらの町並を区画整理し、道筋などもととのえる必要があった。かくて、北は八ツ山から南は大井村に至る一九町ほど(約二キロ)の細長い地域に東海道発端の宿品川が誕生した。北品川宿と南品川宿とでひとつの宿の機能を果たし、後年、歩行(かち)新宿ができてからは、三宿で宿役を負担した。

品川宿の設立当初には、隣の川崎宿はまだできておらず、品川宿は江戸日本橋の伝馬町と保土ケ谷宿の中間にあって、一日に三六疋の馬を提供する義務を負ったのである。つまり、馬一疋で三〇貫ずつの荷物を運ぶとすれば、一日に最大一、〇八〇貫の荷物を運搬しなければならなかったわけである。なお日本橋までは二里、保土ケ谷までは五里の距離にあった。川崎宿は寛永四年(一六二七)に設けられたが、そこまでは二里半であった。