宿駅の第二の任務は旅行者のために休泊施設を用意することである。その中で幕府の役人や参勤交代の大名、宮、門跡、公家などの休泊に応じた旅館を本陣という。本陣はもとは戦陣において大将のいる本営をさす言葉であるが、転じて武家の主人の居所、また休泊するところを本陣と称するようになった。したがって、はじめは一定したものではなく、宿駅の中でも富裕で屋敷や家屋も広く、施設も整っていた家が本陣にあてられ、やがて定宿となり、本陣として確定したのである。本陣の建物は一般に宏壮で、玄関・書院があり、門を構えているものが多かった。ふつうの旅籠(はたご)屋では、門・玄関・書院などは禁止されていたのである。天保末年の調査によると、東海道五十三宿の本陣は一一一軒で、一宿平均二・一軒であった。本陣がふさがっているときに用いられる旅館は脇本陣の指定をうけたが、その数は東海道では一宿平均一・三軒であった。

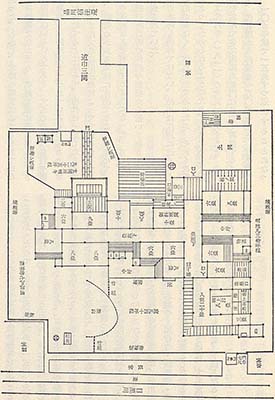

品川宿でははじめ南北両宿に本陣があったが、南品川宿の本陣は早くなくなり、中期以降は北品川宿に本陣が一軒あり、脇本陣は三宿のいずれかにあった。第38図は近世後期の北品川にあった本陣の平面図である。門・玄関・上段の間を整えていることが特徴的である。

本陣は宿場の中心的存在であり、問屋や名主が兼ねる場合もあった。しかし、本陣の経営は必ずしも楽ではなく、中期以降窮乏化が進み、名跡を他に譲る者も出てきた。その原因はいろいろである。大名の中には食料や膳椀などを持参し、調理人までつれているものもあり、本陣で食事を供給するとは限らず、宿代は一定したものではなかった。また大名は財政難によって支出の切りつめをはかり、経費のかかる本陣に休泊することをやめて、宿はずれの茶屋などを利用するようになった。さらに、本陣は一般の旅行者の休泊や飯盛女を置いて稼ぎをすることを禁止されていた。

品川宿の本陣も例外ではない。品川は江戸に近く、もともと宿泊が少なく、休息が主であったが、それも次第に茶屋にとってかわられるようになり、いちじるしく困窮した。文化八年(一八一一)の火災で焼失すると、それまで本陣を営んできた市郎右衛門は自力で再建することができず、代官所から拝借金一五〇両を借り、三年据置いた上、一〇カ年賦で一五両ずつ返済することになった。しかし、この返済金や本陣の維持費等を出すことができなかったので、代官は南品川宿から一五両、北品川宿から二五両、歩行新宿から三五両、計七五両、計七五両を年々出金するよう命じた。以後、本陣は三宿持となり、市郎右衛門は守役となり、三宿上納金七五両のうちから一五両を手当として受取った。なお文政七年(一八二四)には大名の本陣休泊が義務づけられた。

大名が本陣に休泊するときには側近者は別として、多くの家臣は旅籠屋に休泊した。これを下宿という。旅籠屋が不足するときには水茶屋や寺院を使った。品川宿で休泊を引きうけた寺は、心海寺・願行寺・法禅寺・善福寺などであった。それほどの家数を必要としないときには三宿の旅籠屋が一〇日交替で引きうけた。大名家臣のなかには不法な行動をおこす者もおり、下宿となることを好まない旅籠屋が多かった。