宿駅の任務のひとつに通信、すなわち飛脚の業務がある、そのうちもっとも重要なものは幕府の書状を逓送する継(つぎ)飛脚である。

公用書状は御状箱に入っている。江戸から出す御状箱には到着すべき日限・時刻・宛先などを記した老中の証文がつく。その継送方法は、まず御徒(おかち)目付が御状箱と老中証文を、日本橋の伝馬役所へ持参し、伝馬方は受取った刻限を記した受取書を発行する。証文に墨付や汚れがあればその旨を受取書に記入しておく。それから先々の宿々に先触を出す。宿々では持夫人足を用意して御状箱の到着を待つ。御状箱とともに御用荷物が送られる場合には、そのための人足も用意しておかねばならない。到着すると証文を調べ、時刻を記した受取書を出し、次の宿へ送る。川留(かわどめ)などで遅延するときには、道中奉行所にそのことを届けなければならず、理由なく遅延した場合は罰せられる。

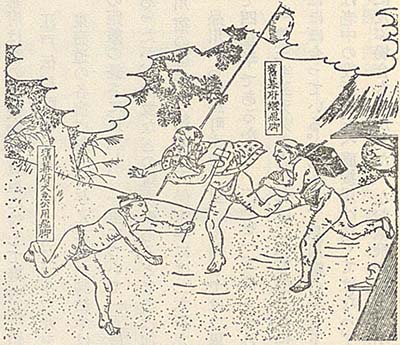

御状箱の多くは、一定時間内に到着することを要求されていたが、元禄九年(一六九六)の伝馬町からの書上によると、江戸から京都まで普通で三二~三三時、急行で二九~三〇時、大坂までは普通で三六~三七時、急行で三二~三三時としている。しかし、元禄十三年の実例では、京都から江戸まで普通で四五時、急行で四一時、特急で二八~三〇時、大坂から江戸まで普通で四八時としている。一時は、今の二時間であるから、京都・江戸間はもっとも早くて五六時間から六〇時間で送られ、また一二〇里(四八〇キロメートル)の道程を時速八キロメートルほどで走ったことになる。持夫人足は通常二人で、うち一人が御状箱を持ち、一人は高張提灯などを持ち、次宿まで駆けていった。

品川宿では伝馬町から継ぎ立ててくる御状箱は川崎宿へ継ぎ立て、川崎宿から来た御状箱は宛先人の屋敷まで送った。その事務を扱ったところを御状箱御継所といい、南・北品川宿に二カ所あり半月交代で勤務した。その責任者は名主二名で、享保年中苗字を許された。それぞれに書役一名がいて事務をとった。

持夫人足は、はじめは宿人足からあてたとみられるが、昼夜兼行で疾駆する強健な人足を用意しておかなければならなかったので、やがて、それを専門とする者を雇うようになった。しかし、形の上では宿人足一〇〇人のうち一一人は御状箱持夫にあてられ、南品川で八人半、北品川で二人半を出すことになっていて、その給金を負担した。

幕府は宿の継飛脚の負担に対して継飛脚給米を与えた。江戸伝馬町に対しては一二石三斗六升を与えている。東海道の各宿に対して与えた継飛脚給米は前後の宿への距離の長さに比例し、一里について一五俵余が原則であったが、山坂などの難所のあるところは加給した。品川宿の継飛脚給米は天保末年には二六石九斗であった。品川から伝馬町まで二里、川崎までは二里半、合わせて四里半であるから、一里を一五俵とすれば七五俵半、一俵三斗五升入りとすれば二六石四斗余になり、数字はほぼ合っている。しかし、品川宿の場合下りの御状箱は老中の役所などへ直接届けなくてはならず、二里以上に及ぶ場合も多かった。なお継飛脚給米で不足する分は宿方で負担した。

大名が設けた通信機関を大名飛脚というが、その中でよく知られているのは尾張・紀伊の両徳川家の七里飛脚で、七里ごとに継立所を設け、常駐の継立夫を置いていた。したがって本来は宿人馬を煩わさないはずのものであるが、実際は自分は監督をし、継立は宿場の人足を使役するなど横暴な行為が多かった。大部分の大名は下級家臣や足軽を飛脚宰領とし、御定賃銭を払って、宿の人馬を使った。急を要する場合には追増(おいまし)賃銭を払ってこれを使役することが許されていた。

一般の通信機関としては町飛脚がある。寛文三年(一六六三)に三都の商人が飛脚仲間を作り、月三度の定期便を出したので、これを三度飛脚といった。また東海道を片道六日で行くきまりであったので、定六ともいわれた。飛脚業はその後次第に盛んになったが、相対賃銭で継立てていたので、宿々では私用として扱ったため、到着が大幅に遅れるようになった。そこで業者は天明二年(一七八二)になって組合を作り、冥加金を納めることにして株仲間を認められた。これより定飛脚問屋と称し、御定賃銭での継立が認可された。町飛脚にはこのほか三都の通日雇(とおしひやとい)人足の請負業者によるものもあり、これは宿人馬を用いないものであった。