目黒川境橋から北、歩行(かち)新宿まで長さ三町(三二七メートル)ほどであった。家数は五二二、うち本陣一軒、旅籠屋二一軒であった。小字には、一町目・二町目・三町目のほか、陣屋横町・北馬場町・八ツ山などがある。八ツ山は江戸から高輪町を経て品川宿に入る口で、ここには土居が東西に築かれていて、東側のには升形(ますがた)が造られていた。八つ山下の海岸には長さ十間(一八メートル)、横二間(三・六メートル)の船繋場(ふなつなぎば)があって、いつも船がつないであり、旅客や往来の人の便に供した。

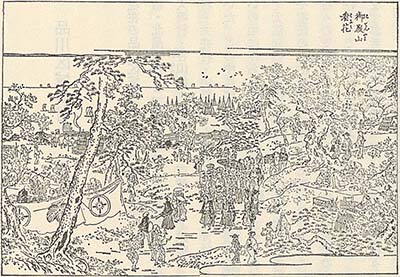

ここで有名なのは御殿山(ごてんやま)であった。かつて太田道灌の品川館(やかた)があったともいうが、近世には将軍家の品川御殿が造られていた。それが廃止された後、八代将軍が吉野山の桜を移植させてから桜の名所となった。その後も桜や楓を植えついで、春秋の行楽地となり、海晏(かいあん)寺の紅葉とともに多くの人々が集まった。

幕末になって江戸湾防備のために、お台場を築いたときには、御殿山と八ツ山とを崩して、埋め立てたのである。嘉永六年(一八五三)六月にペリーが渡来したあと、あわてて同年の十二月から御殿山の土取り作業が開始された。土取り人足の賃銭は一日に二五〇文であったが、当時としては、よい賃銭であったのか、「品川のお台場の土かつぎ、先で飯を食って二百と五十、死ぬよりかうれしいぞ、こいっつぁありがたい、ありがたい」とうたわれた。

欧米諸国との国交が開かれると、この御殿山に異人館が建てられることになった。品川宿などで反対をしたが、ついにイギリス公使館が建設された。攘夷論を唱えていた長州藩の高杉晋作・久坂玄瑞・井上馨・伊藤博文らがそれを焼討したのは文久二年(一八六二)十二月のことであった。

北品川宿の神社には稲荷社があり、貴布袮・祇園に東照宮をも合せ祀って、品川大明神といわれた。東海寺の北隣りにあって、同寺の鎮守であった。祇園祭は六月七日に神輿を出して、北品川宿や歩行新宿など氏子の町を廻って、十九日に帰座した。

東海寺は拝領地が四万七〇〇〇余坪(一五万五三三五平方メートル)あり、北品川宿の西裏から南品川にまたがっていた。沢庵が開山で、朱印領五〇〇石を寄進されていた。沢庵の墓は裏山にあるが、台石の上に丸い天然石を置いたものである。東海寺建立のときに、この地にあった寺院の多くは南品川に移されたが、清徳寺は沢庵にかかわりがあったので、そのまま残された。