品川区域の二宿一二カ村はほとんど天領である(中延村の一部が増上寺御霊屋料)。関東の天領は天正一八年(一五九〇)以来、伊奈氏の世襲する関東郡代の支配下にあったが、寛政四年(一七九二)に伊奈氏が改易されてからは、勘定奉行兼関東郡代配下の代官五人による分割支配がなされた。品川区域の担当代官は大貫次右衛門であった。以下歴代の代官を第9表に掲げておく。

| 年代 | 代官名 | 年代 | 代官名 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 寛正4年4月より | 大貫次右衛門 | 安政4年より | 林部善太左衛門 | 立会 | |

| 文正5年□□より | 中村八太夫 | 竹垣三右衛門 | |||

| 天保13年正月より | 関保右衛門 | 立会 | 安政4年より | 小林藤之助 | |

| 伊奈半左衛門 | 文久2年3月より | 竹垣三右衛門 | |||

| 天保13年5月より | 関保右衛門 | 文久3月 | 木村董平 | ||

| 天保15年11月より | 築山茂左衛門 | 慶応2年より | 佐々井半十郎 | 立会 | |

| 嘉永2年8月より | 青山録平 | 立会 | 今川要作 | ||

| 斎藤嘉兵衛 | 慶応2年10月より | 今川要作 | |||

| 嘉永3年より | 青山録平 | 慶応3年3月より | 佐々井半十郎 | 立会 | |

| 嘉永5年より | 斎藤嘉兵衛 | 大竹左馬太郎 | |||

| 慶応3年9月より | 松村忠四郎 | ||||

備考 『品川町史』(上巻)171ページより作成。

個々の村政を司どったのは名主(庄屋)・組頭・百姓代の村方三役であった。村長である名主は世襲されたところが多かったが、近世中期以降一代限りとなることがあった。品川区域の村々の名主については余り多くのことを知ることができないが、品川宿の場合には、南品川宿は利田(かがた)氏が、北品川宿は宇田川氏が、猟師町は大島氏が代々名主を勤めていた。歩行新宿の名主は複数で、このうち一名は飯田氏の世襲であったようであるが、相名主(あいなぬし)については明らかでない。大井村は村高一、五六三石の大きな村で、近世前半期には松井と大野の両氏が名主を勤めていたが、桜井氏はやがて没落し、その後は大野氏が単独の世襲名主となっている。

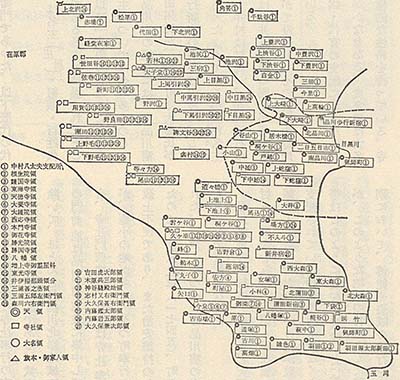

なお品川区域の中には郡代・代官の支配に属さない武家地や寺社地・寺社門前地がかなりある。武家地は大名や旗本の屋敷地で、治外法権的な性格を持っている。寺社およびその門前地は寺社奉行の支配地である。それらを図示したのが第51図である。武家地は戸越・大井村を除いて、ほとんど目黒川北岸地域に集中し、寺社地とその門前地は品川宿地域に集中している。なお江戸の場合、寺社門前地は、もとは寺社奉行の支配地であったが、極小の地が多く、かつ町奉行の支配地と混在して行政上不便であり、また治安維持のためにも不都合であったので、延享二年(一七四五)、町奉行支配に切りかえられた。江戸と町つづきの品川宿の寺社門前地も一部このときに町方支配となった。

品川区域の宿村は、ほとんど天領であったが、周辺の村々の場合をみると天領・寺社領・大名領・旗本領が複雑に入り組んでおり、一カ村が数人の領主によって分割支配されている相給(あいきゅう)の村も少なくなかった。関東地方一帯はこのように支配の錯綜した地域が少なくなかったが、このような地域の特徴として警察力が弱く、近世後期において、博徒や盗賊の横行をゆるす結果となった。そこで幕府は文化二年(一八〇五)に勘定奉行(兼関東群代)の支配下に関東取締出役(かんとうとりしまりでやく)、俗に八州廻りという役職を設けて、関東一円の取締りにあたらせることにした。こののち代官の下役から選任された関東取締出役たちは、天領・私領の別なく関東各地を巡回し、その警察権を行使したのである。