江戸時代の品川区域の村々は品川宿や猟師町以外は農村であったが、自然の条件はあまり恵まれていなかった。目黒川・立会川流域の平担地には水田が開かれたが、大部分は丘陵性の台地で、畑地が多く、旱損のおこりやすい土地柄であった。

旱害に悩む品川区域の農民達の要望で灌慨用の品川用水が開鑿されたのは、寛文九年(一六六九)のことである。すでに玉川上水から仙川上水が引かれており、品川用水ははじめこの仙川用水から引水した。仙川用水の取入口は多摩郡の境新田にあり、また品川用水への分水口は多摩郡野川村に設けた(のちに品川用水の本流となった境の取入口より野川分水口までの水路は、もとは仙川上水に属していたのである)。

こうして開鑿された品川用水は、しかし、二〇年後(一六八九)の元禄二年には、かんじんの品川領の村々まで水が届かなくなってしまった。ひとつには開鑿時の約束によって上流の一部の村々に対しては、分水を許可していたからで、このときこれらの村々への分水口は閉鎖されることになった(但し、品川用水の開設以前から引水していた上仙川村に限り、条件をつけて引水を許可した)。しかし、上流各村の分水口をふさいだだけでは品川領の水不足は解消しなかったので、元禄四年には、幕府の手で大規模な改修工事が行われた。境の取入口より大井村用水掛渡井まで六里一五町三二間に及ぶ水路の幅を拡張し、浚い、土手を築いて水行をよくした。戸越村から下蛇窪村・上蛇窪村を経て、大井村用水掛渡井までの水路はこのときに新規に開鑿された。

この元禄四年の改修工事によって品川用水はまったく整備された。境村の取入口は長さ五間、内法(うちのり)二尺五寸四方と定められ、当時は「皆明(みなあけ)」すなわち全開を許された。また下仙川村・粕谷村・船橋村の三カ所に悪水吐伏樋が設けられた。元禄五年(一六九二)には各村の分水口の大きさについて協定が結ばれている。用水を利用する九カ村(大井村・上蛇窪村・下蛇窪村・戸越村・北品川宿・居木橋村・二日五日市村・南品川宿・桐ケ谷村)が用水組合を作って、共同で用水の管理にあたるようになったのもこの頃からであろう。

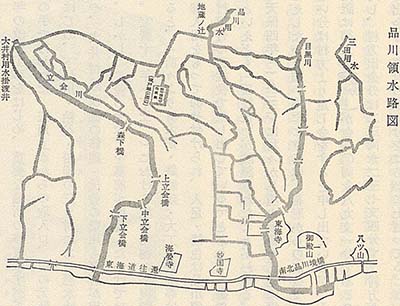

その流路をたどると、武州多摩郡境村(現在武蔵野市)で玉川上水を分水し、連雀新田・野川村(以上現在三鷹市)を過ぎ下仙川村(現在調布市)・烏山村・粕谷村・廻沢村・船橋村を経て荏原郡世田谷村に入り、弦巻・世田谷新町(以上現在世田谷区)・上下馬引沢・碑文谷村(以上現在目黒区)を通って戸越村地蔵の辻で二筋に分かれ、一筋は桐ケ谷村・居木橋村・北品川宿より目黒川に落ちる。もう一筋は下蛇窪村地内で南品川宿用水を分かち、上蛇窪村を経て立会川を渡り大井村に入る。全長はおよそ八里(約三二キロ)に及んだ。なお品川用水を利用した九カ村の田地は安永八年(一七七九)の調査によると一三九町九反六畝一九歩であった。

品川用水は幕府の費用で開鑿された用水であり、元禄四年の改修工事をはじめ、重要な箇所の修復はすべて幕府の手で行われた。玉川上水からの取入口、境の元圦樋をはじめ、下仙川・粕谷・船橋の三カ村にある悪水吐伏樋や、大井村懸渡樋の修理・伏替の費用も幕府が出した。しかし、工費のすべてを幕府が出費したわけではない。宝暦十一年(一七六一)における境の元樋の修復願によると、「前々より材木類・鉄物類・大工の賃金等は公儀御入用をもって仰せ付けられ、人足・諸色は品川領九ケ村組合の百姓役で差し出している」とあり、「御普請」といえども「百姓役」が賦課されたことがわかる。また天保四年(一八三三)に村々から境の元樋を石樋に模様替えしたいと願い出たときには、幕府からの出金で足りない分は村方より足し金をすると申し出ているが、その内訳は御入用(幕府出金分)が金一〇両永八九文一分であるのに対し、村方出金分は二三両永二三七文四分で、村方からの出金分は幕府の出金分をはるかに上廻ってる。ほかに村役として杉丸太三〇本・縄八〇房・人足四六五人三分を出している。これを組合九カ村で分担したのであるが、村役諸色(杉丸太・縄)と足し金は各村の用水がかり田反別で割り合い、人足は高割(村高か)をもって差し出している。

また安永九年(一七八〇)に施工された下仙川村地内の悪水吐伏樋の伏替普請では、材木・釘代・槇(まき)皮代や大工・木〓・鳶人足の賃金は幕府が支払い、農民側は人足二二五人と明俵一五二個、それに江戸より御普請場までの材木・鉄物の運賃が課せられている。

文化十四年(一八一七)の粕谷村地内の悪水吐伏樋の御普請では、御普請諸入用として、蝋燭・醤酒・鰹節・炭・茶・米・味噌等の日常品のほか、明俵代および明俵を運ぶ馬の駄賃や、人足にのませる酒代金・止宿中の宿への謝礼・粕谷村名主方へ贈った酒代金等が計上されている。

このように幕府から費用が出る「御普請」においてさえ、農民の負担は大きかったが、指定箇所以外は自普請であったから、全面的に各村の負担となった。ただし、村々に直接引水する分水口や水路の修復の場合は、利用している村のみが経費を負担し、そのほかの村々は立会監査に当たるだけであった。

品川用水は江戸市民の飯料水である玉川上水を水源としていたので、江戸の発展にともなう飲料水の需要の増加によって、しだいに用水量の制限を受けるようになった。すなわち境村内法二尺五寸四方の取入口は、はじめは「皆明」を許されていたが、やがて半開(一尺二寸五分)、あるいは三分の一明け(八寸三分)に調節されるようになったのである。

享和二年(一八〇二)からは定式三分明き(七寸五分)と定められたが、上水不足の折には二分明き(五寸)を命じられることも多かった。このようなときには、しばしば増明願が出されているが、文化三年(一八〇六)の増明願では、「品川用水は流路が長く、日照り続きの節は昼夜二日がかりでようやく到達する。しかし、元水の入れ方が少ないと、いたって水の流れが悪く、堀筋へしみこんでしまう。このようなときは、村役人が種々手配して、昼夜を分かたず、つきそって、すこしでも水が行き過ぎた場所は差しとめて、不足している方に引かせている。百姓達は順番に用水を引きとり、水不足に対処している」と窮状を訴えている。

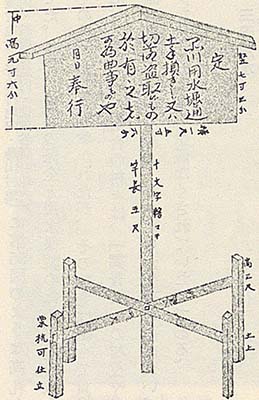

元禄四年の大改修後、幕府は、品川用水が途中で破壊されたり、盗水されたりすることのないよう、五ヵ所(境村地内・野川村地内・烏山村地内・船橋村地内・世田谷新町地内)に第55図のような高札を建てた。また、水路の保全と用水保護のため、境の取入口その他に水番人がおかれたが、その給金は組合で負担した。つまり用水組合の村々は、「御普請」の村役や自普請の経費を分担した上、さらに用水管理の面においても少なからぬ出費を余儀なくされていたのである。