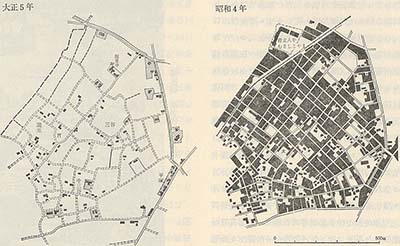

現品川区地域で都市化の一つの現象である商店街の形成が最も典型的にみられたのは武蔵小山であったろう。大正時代の前期、平塚村で人家がやや多かったのは北の大崎町に接する部分、中原街道沿い、大井町駅近くの下蛇窪の付近などに過ぎず、大部分は広々とした麦畑・そ菜畑のうち続く田園で、その間を曲りくねった農道が走り、その先にはうっそうとした竹林などに囲まれた農家が点々と散在する農村であった。当時の中原街道には朝方には神田・京橋の青物市場へとそ菜を運び、昼すぎには市内からの下肥を持ち帰る馬車の往来が絶えない道路であった。とくに当時の小山は村はずれにあり、「小山六六軒」と呼ばれる小さな部落だった。それが大正十二年に目蒲線が開通して小山駅ができ、駅のすぐ西側に府立八中(現小山台高校)が設置され、さらに関東大震災による市内住宅の懐滅という条件が重なると、急速に市内通勤者の居住地としての発展をはじめた。その多くは二部屋か三部屋の、せいぜい一〇坪足らずの急増バラックであり、このような小さな住宅が軒を並べる新興住宅地がこの地域に現出したのである。人口急増は小売商業の発展の条件となり、小山駅を中心に中原街道に沿って、風呂屋をはじめ糸屋・ブラシ屋・漬物屋など各種の商家がたち始め、それが発展して、やがて小山銀座と称される商店街の形成をみるに至った。商家の多くは、市内で震災を受けたものや近隣の都市計画による道路拡張で移転したものなど他の地域からの来住者で多くは占められていた。小山銀座は震災後の新興商店街として、買物客の人気を集めた。このほかにも荏原町の住宅地化は池上線の戸越銀座や蛇窪銀座などの商店街を生みだす基盤となった。荏原町の南西部にある中延地区は、前の三地区に較べると都市化はやや遅れたが、昭和医専・立正女学校(ともに和三年昭)の新設にともなって住宅も除々に建ち始めた。