画像をクリックすると原本の高精細画像が表示されます。

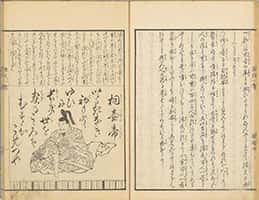

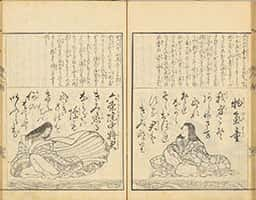

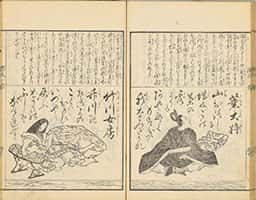

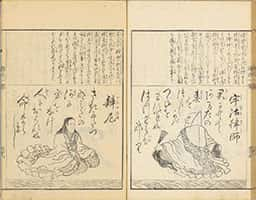

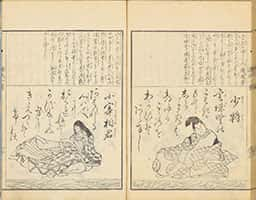

01_桐壺帝(きりつぼのみかど)

いときなき 初もとゆひに 長き世を 契るこゝろは むすびこめつや

【頭注】

源氏の君の御父帝なり、葵の巻に朱雀院に御位をゆづり給ひ、榊の巻に崩御(はふぎよ)し給ふ、此歌は源氏の元服の折から引入(ひきい)れの大臣(おとゞ)によみて給へるにて、源氏を此大臣の娘葵の上に聟(むこ)にすべきみけしき給へる也、心は惣て元服の時の髪を紫の組(くみ)たる糸にてゆふ、是をはつもとゆひといふ、故にをさなくおひさきある子どもの長きちぎりを今日の元ゆひにむすびこめたる心はありやと大臣の心を問かけさせ給へる也、いときなきはいとけなきに同じ、稚(をさな)き事なり、

【歌意】

幼い初元結に久しい縁を約束する心は元結の中に結び込めたであろうか。

(改頁)

02_桐壺更衣(きりつぼのかうい)

かぎりとて 別るゝ道の かなしきに いかまほしきは 命なりけり

【頭注】

桐壺の帝の御息所、源氏の母なり、桐つぼの巻にうせぬ、此歌は病おもりて里へまかでんとする時によめる也、心は今は此世の限りとて帝に別れ奉り出てゆく道の悲しきにはいきてあらまほしきものは命ぞと也、生(いか)まほしに行(いか)まほしをかねたり、

【歌意】

命の終りにお別れして行く道の悲しいことです。行きたいのは死出の道ではなく、生き永らえたいのは命です。

(改頁)

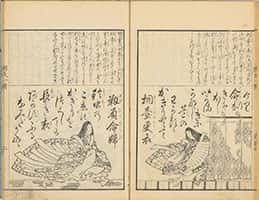

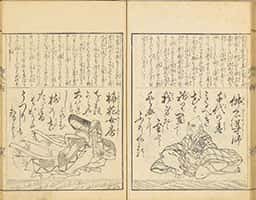

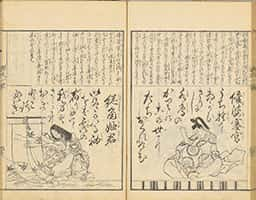

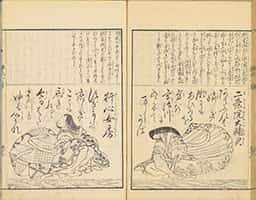

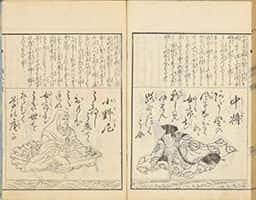

03_靫負命婦(ゆげひのめうぶ)

鈴虫の こゑのかぎりを つくしても 長き夜あかず ふるなみだかな

【頭注】

禁裏(きんり)の女房なり、此歌は桐壺の更衣うせて後、その里へ帝の御使に行て帰らんとする時に、庭の虫の音を聞てよめる也、心は虫のごとく声の限りを鳴つくしても猶(なほ)長き夜をあきたらず泪(なみだ)のこぼるゝ事かなと也、鈴虫は声といはんため、ふるなみだは鈴むしのよせなり、

【歌意】

鈴虫が声を限りに鳴くように泣きつくしても秋の夜長は明けることなく、涙は飽きることなく降り続けることよ。

(改頁)

04_更衣母(かういのはゝ)

いとゞしく 虫の音しげき あさぢふに 露おきそふる 雲のうへ人

【頭注】

按察(あぜち)大納言の北の方にて桐壺の更衣の母なり、此歌は上の靫負(ゆげひ)の命婦(めうぶ)の哥の返しなり、心はたゞさへなきくらす浅ぢの宿に命婦の御使として御出ありていとゞ泪をそへたりといふ心を虫によせていへるなり、昇殿(しようでん)の人を男女(をとこをんな)にかぎらず雲の上人(うへびと)といふ也、浅ぢふは俗にいふつばなの生(おひ)たるところなり、

【歌意】

虫の音が絶えることのない浅茅が生い茂る宿に涙の露を置いて行く雲の上人よ。

(改頁)

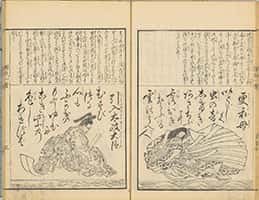

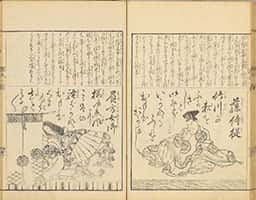

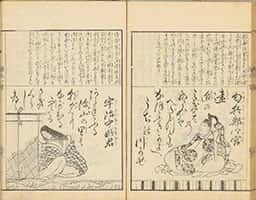

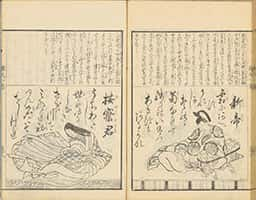

05_引入太政大臣(ひきいれのだいぜうだいじん)

むすびつる 心もふかき もとゆひに こき紫の 色しあせずば

【頭注】

はじめ大臣にて源氏の加冠(かくはん)せし人也、加冠をつとむるを引入れといふ也、葵の上の父源氏の御舅(しうと)なり、みをつくしの巻に太政大臣、薄雲の巻にかくれ給ふ、此哥は源氏の加冠の時に桐壺帝「いときなき初元ゆひに長きよを云々」の御哥をよみかけさせ給へる御返し也、心は仰(おほせ)のごとく結びこめたる我志(こゝろざし)の深きちぎりに源氏の御心だに替(かは)らずば長き世迄もと也、元服の折なれば惣て其事もて作れるなり、紫の組糸を用ること上にいへるがごとし、あせずはかせずに同じ、

【歌意】

結び付けた心は深いものです。元結の濃紫の色が褪せることがなければこの縁も末長く続くことでしょう。

(改頁)

06_光源氏君(ひかるげんじのきみ)

つれなさを うらみもはてぬ しのゝめに とりあへぬまて おどろかすらん

【頭注】

桐壺帝の皇子、御母は桐壺の更衣なり、御歳七(ななつ)にて源氏の姓を給はり十二にて元服し給ふ、帚木の巻に近衛(このゑ)の中将に任じ給へるを始にて追々に数多(あまた)の官位を経て、をとめの巻に太政大臣となり、藤の裏葉の巻に太政天皇の尊位(そんゐ)になずらへて六条の院と成給ふ、此歌は空蝉(うつせみ)のもとに忍び給へる夜別れによみ給へるにて心は女のつれなさに其恨をだにいひもはてぬ間に、はや取あへず別るゝ時に成ぬるを鶏(とり)のおどろかすらんと也、取(とり)あへぬに鶏をそへたり、しのゝめはねぶたき目のしばしばとするを云てあけぼのゝ事なり、

【歌意】

薄情さを恨んでも恨みつくすことができない曙に、鶏までもがあわただしく目覚めさせようとするのであろうか。

*源氏本文は初句「つれなきを」

(改頁)

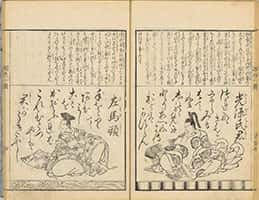

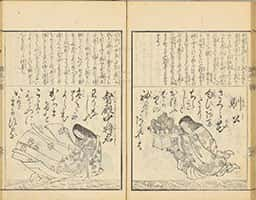

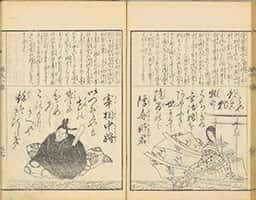

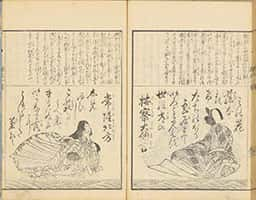

07_左馬頭(さまのかみ)

手をゝりて あひみしことを かぞふれば これひとつやは 君がうきふし

【頭注】

源氏雨夜(あまよ)の物語のをりに女の品定(しなさだ)めの博士(はかせ)になりし人也、此歌は物ねたみする女をうとみて離別せんとせし折に女恨て手の指をくひ付たるを憤(いきどほり)て別れ去る時によめるなり、心は指を折て是迄逢(あひ)みし間のうきふしを数ふれば此度ばかりかは此度ばかりにはあらずとなり、指を喰(くひ)つかれたるよせに手を折てとは言る也、

【歌意】

指を折りながら逢見たことを数えてみると、この一回だけであろうか、辛い目を見たことは。

(改頁)

08_指食女(ゆびくひのをんな)

うきふしを 心ひとつに かぞへきて こや君が手を わかるべきをり

【頭注】

左馬(さま)の頭(かみ)が指をくひつきたる女にて則上の歌の返し也、心は是迄君がさまざまのうきふしを我心ひとつに数へつゝすぐし来て終(つひ)に此度や別るべき折ならんと也、こやは是やなり、君が手を別るとは君に従ふ身の別ると云んがごとし、惣(すべ)て従ふる物を手といふ軍(いくさ)に手のもの先手(さきて)などいひ俗にも手さきと言り、

【歌意】

辛い節目はありましたが、口には出さずに心ひとつに数えてきましたが、これがあなたの手から離れなければならない時なのでしょうか。

(改頁)

09_琴音殿上人(ことのねのてんじやうびと)

琴の音も 月もえならぬ 宿ながら つれなき人を ひきやとめける

【頭注】

左馬の頭と同車(どうしや)して月夜に女をとひし人なり、此哥は女の琴ひきたるにみづから笛を吹合(ふきあは)せてよめる也、心は琴も面白く月もさやけくてともにゞならず人まち顔なる宿なれども心のつれなき男をば引とめ給ふべきかは得引(えひき)とめ給はじ、志深き我なればこそ折過さず来つれと也、えならぬは俗にいふにいはれぬといふに似たり、引とむるは琴のよせ也、

【歌意】

琴の音も月もめでたい宿でありながら、薄情な人を引き止めたことですか。引き止めることができなかったのですね。

(改頁)

10_木枯女(こがらしのをんな)

こがらしに 吹あはすめる 笛なれば ひきとゞむべき ことのはもなし

【頭注】

琴ひきたる女にて則(すなはち)上の殿上人への返し也、上の歌は此女外に待人(まちひと)などもありげによみかけたるを此返しは又其殿上人をつれなきものに言なせるなり、心はよそ吹風と心を合せ給ふ笛なれば我は引とむべき言葉もなしと也、今十月なれば木枯しといひ、言に琴をそへたり、

【歌意】

木枯らしに合わせるかのように吹いていらっしゃる笛の音を、ひいて止めさせる琴も言葉もありません。

(改頁)

11_藤式部丞(とうしきぶのぞう)

さゝがにの ふるまひしるき 夕ぐれに ひるますぐせと いふがあやなさ

【頭注】

源氏雨夜の物がたりのをり品定めの席に加はりし人也、此歌はある儒者の娘とちぎりてとひ行たるに風病(ふうびやう)にて蒜(ひる)を喰(くひ)たれば今夜(こよひ)は口くさし、此をりすぐしてきたまへといふことを漢語(かんご)にて述たるが女に似げなくうとましければ逃(にげ)帰るとてよめる也、心は蜘蛛(くも)のふるまひにても今夜わがきたる事は兼(かね)てしり給ふべきを其心得(こゝろえ)もなく蒜の香失(かうす)るまであはずとのたまふはわけもなき事よと也、「我せこが来べきよひなり」の哥にてよめり、蒜を昼によせたり、あやなきは俗にわけなきといふ心也、

【歌意】

蜘蛛のふるまいによって来ることはわかっている夕暮れだというのに、昼間(蒜の臭いが消える間)を待ち過ごせと言うのは無体なことではないですか。

(改頁)

12_蒜喰女(ひるくひのをんな)

あふことの 夜(よ)をしへだてぬ 中ならば ひるまも何か まばゆからまし

【頭注】

儒者の娘にてすなはち上の歌の返し也、心は逢夜へだてず不断に添(そひ)とぐる中ならば昼間にまみえ申(まを)すぞと也、まばゆしは恥(はづ)かしき心也、

【歌意】

逢うことが毎夜の仲であるならば、昼間(蒜間)であってもどうして恥ずかしいことがありましょうか。

(改頁)

13_致仕太政大臣(ちじのだいぜうだいじん)

我宿の 藤のいろこき たそかれに たづねやはこぬ 春のなごりを

【頭注】

父引入のおとゞ母桐壺の帝の御妹也、始蔵人(くらんど)少将(せうしやう)にて帚木の巻に頭の中将と見えたるより次々官位を経て藤裏葉の巻に太政大臣、若菜の巻に致仕の表(へう)を奉りて隠(こも)りたまふ、此哥は御娘雲井雁と夕霧との中をさけ置(おき)給ひしを今はゆるさむとおぼして藤の宴(えん)に事よせて夕ぎりを招(まねき)たる哥也、心は今我庭の藤の盛(さかり)なるたそかれに暮春(ぼしゆん)の名残を尋来(たづねき)たまへと也、下の心は女方(をんながた)には待頃(まつころ)なるを本(もと)のゆかりをとひ給へといふなり、たそかれは誰(た)そ彼なり、くらくて見えわかれぬよし也、

【歌意】

私の家の藤の花が色濃く見える夕方に、春の名残をもとめるために、おいでになりませんか。

(改頁)

14_葵上(あふひのうへ)

歎きわび 空にみだるゝ 我たまを むすびとゞめよ したがひのつま

【頭注】

父引入れの大臣、母は桐壺の帝の御妹にて致仕(ちじ)のおとゞの同母妹也、桐壺の巻に源氏の北の方と成、葵の巻に夕霧を生て後六条の御息所の霊(れう)にて程なくかくれ給ふ、此哥は物のけにくるしみたまふを源氏とひなぐさめ給へる時に口ばしよりよみたるにて実は御息所の心をその魂(たま)の入居(いりゐ)ていはせたる也、心は物思ひに心乱れ空にぬけ出たる魂を君が衣のつまの下合(したがひ)の所にむすびとゞめてたまはれと也、人の魂のうかれ出たるを見て衣のつまをむすべばとゞまるといふ諺(ことわざ)あるによりてよめるなり、下がひは衣の前を合せたる下前(したまへ)の所をいふ、かひはあひ也、

【歌意】

悲嘆に暮れ果てて空にさまよう私の魂を結びとめてください。下前の褄を結んで。

*源氏本文は第五句「したがへのつま」

(改頁)

15_引入太政大臣北方(ひきいれのおとゞのきたのかた)

あたらしき 年ともいはず ふるものは ふりぬる人の なみだなりけり

【頭注】

桐壺の帝の御妹、葵の上の御母にて源氏の御姑(しうとめ)也、大臣うせ給ひて後に御髪(みぐし)おろして藤裏葉のまきにかくれ給ふ、大宮といふは是也、此哥は葵の上うせて次の年の初春に源氏来給ひて「あまた年今日改めし色衣きてはなみだのふるこゝちする」と詠(よみ)給へる御返し也、心は初春の事忌(こといみ)も得(え)せず、娘の歎に老人はいつもいつもなきくらすよし也、

【歌意】

新しい年を迎えたのに、降るものは年老いた人の涙である。

(改頁)

16_槿斎院(あさがほのさいゐん)

秋はてゝ きりのまがきに むすぼゝれ あるかなきかに うつるあさがほ

【頭注】

桐壺の帝の御弟(おとと)桃園式部卿の宮の御むすめにて源氏と従弟(いとこ)どち也、榊巻に賀茂の齋院と成て、薄雲の巻に御髪をおろし給ふ、源氏に心つよくなびかずしてやみし人也、此哥は源氏「みし折の露わすられぬ槿(あさがほ)の花の盛は過やしぬらん」とよみておくられたる返し也、心は秋過る頃、まがきにまとへる槿の有(ある)か無(なき)かにうつろひすがれたるを我身にたとへたる也、霧はまがきのよせ、又あるかなきかといはん料(れう)にいへるなり、

【歌意】

秋が果てて霧が立ち込める垣根にまとわりついてすっかり色が移ろっている朝顔。(それと同じ私。)

(改頁)

17_空蝉尼(うつせみのあま)

うつせみの 羽におく露の こがくれて しのびしのびに ぬるゝ袖かな

【頭注】

中納言の娘、伊予介(いよのすけ)の北方源氏につれなくて過し人也、関屋巻に夫におくれて尼となる、後に源氏六条院に住(すま)しめ給ふ、此歌は源氏の忍び給へる夜、衣(きぬ)を脱(むぬけ)にして遁去(のがれさり)たるを恨て源氏「空蝉のみを替(かへ)てけるこのもとに猶人がらのなつかしきかな」と詠て贈(おくり)たまへる時に詠る也、心は茂き梢に居(ゐ)る蝉の羽に置露は木葉に隠てよそめには見えねども、ひそかにぬるゝが如く忍び忍びに袖をぬらすと也、空蝉はたゞ蝉の事也、古くは現(うつゝ)にある身の事を現身(うつせみ)といひしを中頃より蝉の名となれり、

【歌意】

空蝉の薄い羽に置く露が木に隠れて見えないように、人目を忍び続けて涙に濡れる袖であること。

(改頁)

18_軒端荻君(のきばのをぎのきみ)

ほのめかす 風につけても 下荻(したをぎ)の 半(なかば)は霜に むすぼゝれつゝ

【頭注】

伊予介の娘にて空蝉のまゝ子也、後に蔵人少将の北方となる、此歌は源氏一夜逢給ひて後「ほのかにも軒端(のきば)の荻をむすばずば露のかごとを何に懸(かけ)まし」と詠ておくり給へる返し也、心はかやうにほのめかし給ふ御文に付て一夜の御情とのみ思ひわびつる恋もまた斯(かく)心にゆかしく心のむすぼゝれはべるといふこころを荻の下折の風にそよぎ半は霜に古りたるにたとへたり、

【歌意】

ほのかに吹く風につけても、荻の下葉の半分は霜に覆われている。

(改頁)

19_夕顔上(ゆうがほのうへ)

山のはの こゝろもしらで ゆく月は うはのそらにて 影やたえなん

【頭注】

三位中将の娘也、致仕のおとゞに逢て玉葛(たまかづら)を生(うめ)り、後に源氏におもはれて夕顔の巻にうせ給ふ、此歌は源氏同車して何かしの院へともなひ給へる夜の明方に「古(いにし)へもかくやは人のまどひけん我まだしらぬしのゝめの道」とよみ給へる返し也、心は月をかくすものは山の端也、その山のはの心をもしらずして行月は中空にて影のきえむ事も斗(はか)り難しと也、源氏を山の端にたとへ我身を月にたとへてかくのごとく友なはれ出たる行末を覚束(おぼつか)なくおもふ心也、

【歌意】

山の端がどこであるかを知らないで向おうとする月は、上の空の状態で光が絶えてしまうのではないだろうか。

(改頁)

20_夕顔宿女房(ゆうがほのやどのにようばう)

こゝろあてに それかとぞみる 白露の ひかりそへたる 夕顔の花

【頭注】

夕顔の上の五条の宿に仕る女房也、源氏御随身(みずゐじん)に仰(おほせ)て夕顔の花を折せ給ふ時に扇に書て出せる哥也、心は只今此門の内の夕顔を折せて花の面目(めんぼく)を添たまへるは推(おし)あてに光源氏の君とこそ推(すい)し奉りたれと也、心あては推当(おしあて)也、面目を露の光といひなせる也、

【歌意】

期待を込めてあなたかと思って見ることです。白露の光を添えている夕顔の花を。

(改頁)

21_六条御息所(ろくでうのみやすどころ)

袖ぬるゝ こひぢとかつは しりながら おりたつたごの みづからぞうき

【頭注】

大臣家の娘にて前坊(ぜんばう)の御息所、秋好中宮の御母也、榊の巻に斎宮に具して伊勢へ下り、みをつくしの巻に御ぐしおろしてかくれ給ふ、源氏の思ひ人の一人にて物のけと成し人也、此うたは源氏久敷(ひさしく)おとづれ賜はで御ふみのみありし返りごと也、心は物おもひに袖ぬらすべき恋ぞとは始より半(なかば)は知ながらなびきそめたる我身こそうけれ、かくいやしき身に御こゝろざしの浅きはことわりぞと也、恋路に泥(こひぢ)をそへたり、泥の中におりたち袖ぬらす賤(いや)しき田子(たご)を我身にたとへしなり、

【歌意】

袖が濡れる恋路とは知っていたけれども、田の中に下りて泥にまみれる農夫ようで、恋路に惑う我が身が辛い。

(改頁)

22_中将君(ちうじやうのきみ)

朝霧の はれまもまたぬ けしきにて 花に心を とめぬとぞみる

【頭注】

六条の御息所の女房也、此哥は源氏御やすところの御もとに通ひたまへる時、朝(あした)の御わかれにこの女房御おくりつかうまつりたるをとらへて源氏「さく花にうつるてふ名はつゝめども折で過うきけさの朝顔」とよみかけ給へるかへし也、心は霧のはれまも待ずして御やす所の方は夜ぶかく帰り給ふ御けしきにてよその花らしきあたりに御心をとめたまへるよと見たてまつると也、わざと我身の上と聞しらぬふりにてみやすどころの事にとりなせる也、

【歌意】

朝霧が晴れる間も待たない様子なので、朝顔の花などには心をとめないものと思いました。

(改頁)

23_北山尼(きたやまのあま)

おひたゝん ありかもしらぬ 若草を おくらす露ぞ きえんそらなき

【頭注】

北山の僧都の妹、按察(あぜちの)大納言の北方にて紫上の母方の祖母也、この歌は紫上の幼くて母におくれ給へるを我手一に養ひてわれさへ又病重(やまひおも)りたる時に詠る也、心はおひ立給はん行末の落付(おちつき)も知ぬ人をあとに残しおくらかして我身さきだち死(しな)ん事心ならず悲しといふ事を若草の露によせて言る也、おくらすはおくらかす也、空はかゝる所に付て言るは心といふに当る也、俗にも見る空聞空(きくそら)などもいへり、

【歌意】

これからどのように成長するかわからない若草(紫の上)をこの世に置いて、露のような我が身は消えるに消えることさえできない。

(改頁)

24_少納言乳母(せうなごんのめのと)

初草の おひゆくさきも しらぬまに いかてか露の きえんとすらむ

【頭注】

紫上の乳母(めのと)にて、後に源氏須磨へさすらへ給へる時にあとの事どもゆだね置給ひし人なり、此歌は上の尼君の歌を哀(あはれ)と聞て則(しなはち)其返しに詠る也、こゝろは紫上のおひさきもしられぬうちに何とてさやうに御心よわく死んとおぼしめすぞとなり、心を慥(たしか)に療治(れうぢ)し給へといふ心を含めり、初草は若草におなじ、

【歌意】

若草が成長していく先もわからないうちに、どうして露は消えようとするのでしょうか。

*源氏本文は第二句「生ひゆくすゑも」

(改頁)

25_北山僧都(きたやまのそうづ)

うどんげの 花まちえたる こゝちして 深山桜(みやまざくら)に めこそうつらね

【頭注】

北山の尼の兄にて紫の上の母の叔父(をぢ)也、此哥は源氏瘧病(わらはやみ)の加持(かぢ)しに北山におはしましたる時に山の花を愛(めで)て「宮人にゆきてかたらんやまざくらかぜよりさきにきてもみるべく」とよみたまへる返し也、心は三千年(みちとせ)に一度咲といふ優曇華(うどんげ)の花を今の現(うつゝ)にまち得たるやうにおぼえて辺鄙(へんぴ)のさくらなどには目もうつりはべらずと也、源氏をうどんげにたとへて御登山(ごとうさん)をよろこべる也、優曇鉢華(うどんばつげ)は霊瑞華(れいずいくは)ともいふ、実ありて花なき木也、

【歌意】

三千年に一度咲くという優曇華の花に巡り合えた心地がして、深山桜には目をくれることすらありません。

(改頁)

26_何某寺聖人(なにがしでらのひじり)

奥山の 松のとぼそを まれにあけて まだみぬ花の かほを見るかな

【頭注】

源氏の瘧病(わらはやみ)を加持(かぢ)したる聖人(ひじり)也、上と同じ時に源氏の御盃(さかづき)をたまはりてよめる哥也、心は山深き戸室(としつ)の外(ほか)には出たる事なき聖人のたまたま貴人(きにん)の御前に出ていまだ見しらぬ御容体(ようたい)をみたてまつるといふ心を花によせていへる也、花の顔は撰集(せんしふ)にもあまたよめり、

【歌意】

山奥にある庵の松の戸を開けて、まだ見たことのない花のように美しいあなたの顔を見たことです。

(改頁)

27_紫上(むらさきのうへ)

くもりなき 池の鏡に 万代(よろづよ)を 住べき影ぞ しるくみえける

【頭注】

くもりなき 池の鏡に 万代(よろづよ)を 住べき影ぞ しるくみえける

式部卿の宮の御娘、母は按察(あぜちの)大納言のむすめ也、稚(をさ)なくて母におくれ祖母の尼にやしなはれて北山におはしゝを源氏に迎へられて御法(みのり)の巻にかくれ給ふ、六条院に数多(あまた)すゑ賜へる源氏の思ひ人の第一也、春の上といふ、此歌は正月元日餅鏡(もちかゞみ)を祝ひて源氏「うす氷とけぬる池のかゞみには世にくもりなき影ぞならべる」とよみ給へる返し也、心は御庭の池水の鏡の如くなるを万代かけて君と住べき影の明らかにみえたると也、池水を餅鏡によそへて住に澄をかねたり、

【歌意】

曇りなく澄みきった池の鏡に、いく久しく暮らしていく姿がはっきりと映って見えることです。

(改頁)

28_中川女(なかがはのをんな)

ほとゝぎす かたらふ声は それなれど あなおぼつかな 五月雨(さみだれ)のそら

【頭注】

京極(けうごく)中川に住る人也、此歌は此女に源氏一たび逢たまひて後、ほどへて其家の前を通り給ふ時に「をちかへりえぞ忍ばれぬほとゝぎすほのかたらひし宿のかき根に」とよみていひいれさせたまへる返し也、こゝろはおとづれたまふはその君と推(すい)したれどもあら不審(ふしん)や、たえはてゝひさしくおはせねば今更思ひよらずといふこゝろをほととぎすの声の五月雨にまぎれてきこえかぬるにたとへたり、

【歌意】

ほととぎすが訪れて鳴く声は昔と変わらぬ声ではあるが、はっきりとしない五月雨の空のように、はっきり分かりかねています。

(改頁)

29_薄雲女院(うすぐものにようゐん)

世がたりに 人やつたへん たぐひなく 浮身(うきみ)をさめぬ 夢になしても

【頭注】

先帝の后(きさい)ばらの四の宮也、桐壺の巻に桐壺の帝の女御となり、紅葉の賀の巻に冷泉院を生たまひ、榊の巻に御髪(みぐし)をおろして、薄雲の巻にかくれたまふ、此歌は源氏「見てもまた逢夜まれなる夢の内にやがてまぎるゝ我身ともがな」とよみたまへる御返し也、心は源氏とみそか事ありしを深くはぢて悔(くい)たまへるよしにて、世にたぐひなくうきわざせし我身の上をたとへ夢のごとくなしはてゝも猶世がたりにあさましき名や残らんとなり、

【歌意】

後々まで世の語り草として人々は伝えるのでしょうか。この上なく辛い我が身を覚めることのない夢の中のものとするにしても。

(改頁)

30_侍従(じじう)

かねつきて とぢめんことは さすがにて こたへまうきぞ かつはあやなき

【頭注】

末摘花(すゑつむはな)の女房也、此うたは源氏すゑつむ花に通ひそめ給ひて「いくそたび君がしゞまにまけぬらん物ないひそといはぬこのみに」と詠給へる時、末摘花に替りて答たるうた也、心は御いらへをせずしてやみなんとはさすがに思ひはべらず、又御いらへを申すにはつゝましく我ながらわけもなく思ひみだれ侍りと也、童子(どうじ)のしゞまあそびは鐘(かね)つきて無言(むごん)になるよりかくはいふ也、

【歌意】

鐘を撞いて終りにしようとはさすがに言いかねますが、さりとて答えることが難しいのは理屈に合わないことです。

(改頁)

31_末摘花姫君(すゑつむはなのひめぎみ)

から衣 君が心の つらければ 袂(たもと)はかくぞ そぼちつゝのみ

【頭注】

から衣 君が心の つらければ 袂(たもと)はかくぞ そぼちつゝのみ

常陸(ひたち)の宮の御娘也、すゑつむ花の巻に源氏にあひそめ、蓬生(よもぎふ)の巻に東の院に移され給ふ、みめよからぬ姫君也、此うたは正月元日源氏の御装束(おんしやうぞく)にとて色古びたる直衣(なほし)を贈り給へる時のうた也、心は君が御心の浅くつらければかくのごとくなみだに袂のそぼちぬれて色のかはりたると也、から衣は君の枕ことばながらに今贈るものなればいへる也、

【歌意】

あなたの心が恨めしく思われるので、私の袂はこのように涙で濡れ続けているのです。

(改頁)

32_大輔命婦(たいふのめうぶ)

くれなゐの ひと花衣 うすくとも ひたすらくたす 名をしたてずば

【頭注】

父は兵部の大輔、母は左衛門の乳母(めのと)也、禁裏(きんり)の女房にて源氏に末摘花の仲立(なかだち)せし人也、このうたは末摘花より源氏へ元日の装束(しやうぞく)をおくられたるいろ合(あひ)みぐるしきにつけて且(かつ)その容儀(ようぎ)の見ぐるしきを源氏のわらひたまへる時によめる也、こゝろはいろうすき衣は思召(おぼしめし)に叶はずともひたすらわろしといひくたしたまはずばうれしからんと也、下の心はすゑつむ花の容儀あしくともひろき御心に用捨(ようしや)してたまはらばの心をふくめり、ひと花衣は一度(ひとたび)染たるをいふ、くたすは朽(くた)しむる也、

【歌意】

紅の一度染めの衣のように、薄情なあなたに薄くしか染まっていなくとも、姫君のお名前が穢されないことをひたすら願うばかりです。

(改頁)

33_源内侍(げんないし)

君しこば たなれのこまに かりかはん さかりすぎたる 下葉なりとも

【頭注】

君しこば たなれのこまに かりかはん さかりすぎたる 下葉なりとも

桐壺の帝の頃のないしのすけ修理大夫(しゆりのたいふ)の妻也、後に尼となる、老てこゝろ若くいろめきたる人也、このうたは源氏たはふれにもののたまへるときに詠る也、心は君かよひ来てだに給はらば我年老てさかりすぎたれどもむつましくもてなし奉らんといふ心を乘(のり)ならしたまへる駒(こま)に若草ならずとも刈かはんといへる也、「森の下草老ぬれば駒もすさめず」といふうた又「ひとむらすゝきかりかはん君が手なれの駒もこぬかな」といふうたによりてよめり、

【歌意】

あなたがおいでになるなら、手馴らしの馬に草を刈って与えましょう。盛りを過ぎた下葉ではありますが。

(改頁)

34_朧月夜内侍督(おぼろづきよのないしのかみ)

浮身世に やがてきえなば たづねても 草の原をば とはじとやおもふ

【頭注】

浮身世に やがてきえなば たづねても 草の原をば とはじとやおもふ

二条のおとゞの御娘にて弘徽殿(こきでん)の大后(おほきさい)の御妹也、葵のまきに朱雀院に参りてみくしげ殿と申し、榊の巻に内侍の督となる、このうたは源氏に始(はじめ)てあへる夜、此後おとづれせんため名のりし給へとありし答に詠るなり、こゝろは我身このまゝ死て草葉の蔭にかくれなば、その草の原をばたづねとふらはんとは思召ずやと也、名のらずば比まゝ捨はてんとおもひ給ふかととがめたる也、

【歌意】

憂き身の私がこのまま消え去ってしまったとしても、あなたは私を探しに草の原を訪ねはしないと思います。

(改頁)

35_二条太政大臣(にでうのだいぜうだいじん)

我宿の 花しなべての 色ならば 何かはさらに 君を待(また)まし

【頭注】

我宿の 花しなべての 色ならば 何かはさらに 君を待(また)まし

朱雀院の母方の御祖父(おほぢ)、朧月夜(おぼろづきよ)の父也、榊巻に太政大臣と成、明石巻にかくれたまふ、此哥はみづからの家に花の宴したまはんとて早く源氏に約束し置つれども至りたまはざりければ御迎に使しておくられたる哥也、心は我宿の花もし世の常の色ならば、いかでかしひて御出を願はん大方ならずよき花なればこそ待まゐらすれと也、

【歌意】

我が宿の藤の花が世間並みの美しさならば、どうしてあなたをお待ちしていましょうか。

(改頁)

36_秋好中宮(あきこのむちうぐう)

国つ神 空にことわる 中ならば 等閑事(なほざりごと)を まづやたゞさむ

【頭注】

前坊(ぜんばう)の御娘、御母は六条の御息所也、葵巻に伊勢の斎宮(いつきのみや)に立賜ひ、絵合巻に冷泉院の女御(にようご)と成、処女巻に中宮、御法巻(みのりのまき)に皇太后宮と成賜(なりたま)ふ、此哥は斎宮と成て下り賜ふ時に源氏「八島もる国つみ神も心あらばあかぬ別の中をことわれ」と詠おくりたまへる御返し也、心は神の心もて明らかに見通し賜ふ物ならばあかぬ別などのたまふ君がなほざりの偽(いつはり)をまづ正し賜ふべき物ぞと也、国つ神は天つ神にむかへていふ地祇(くにつかみ)の事也、

【歌意】

国つ神が空から二人の仲を裁くことになったら、あなたの実意のない言葉をまずは糺すことでしょう。

(改頁)

37_式部卿宮(しきぶけうのみや)

蔭広み たのみし松や 枯にけん 下葉(したば)ちり行 としのくれ哉(かな)

【頭注】

薄雲の女院の御兄也、始は兵部卿(へうぶけう)にて、処女巻に式部卿に成賜ふ、此哥は桐壺の帝かくれさせ賜ひて後、女院を我御方へ御迎に参り賜へる時に御庭の五葉松(ごえふのまつ)の下葉の雪に枯たるを見て詠たまへる也、心は枝さし高く蔭の広さに隠れて頼もしく思ひし松の枯たるにやあるらん、下葉の散々(ちりぢり)になる年の暮にもあるかなと也、帝の広き御恵の蔭を頼みしもかくれたまひて女院の退出(たいしゆつ)したまふを歎きたるなり、

【歌意】

木陰が広いので、頼みとしていた松が枯れてしまったのだろうか。その下葉も散って、散り散りになっていく年の暮である。

(改頁)

38_王命婦(わうめうぶ)

としくれて 岩井(いはゐ)の水も 氷(こほり)とぢ みし人影の あせも行かな

【頭注】

薄雲の女院の女房にて源氏の御心しり也、この哥は則(すなはち)上と同じく女院退出したまふ時に源氏「さえ渡る池の鏡のさやけきに見馴し影をみぬぞ悲しき」と詠給へる返し也、心は帝かくれさせたまひて女院は渡らせ賜ひ御さきざき迄も人目かれゆくを岩井の氷に人影のあせて見えぬによせて言り、

【歌意】

年が暮れて岩井の水も凍り付いてしまい、見馴れた人影も次第に褪せていく

(改頁)

39_霧籬女(きりのまがきのをんな)

たちとまり きりの籬の すぎうくば くさの戸ざしに さはりしもせじ

【頭注】

源氏の忍びて通ひ賜へる女也、此哥は源氏外(ほか)より帰たまふ朝、此女の門(かど)を過たまふとて「朝ぼらけ霧立空のまよひにも行過難き妹(いも)が門かな」といひ入させ賜へる返し也、心はさほど過うくおぼしめさばはかなき門に障(さは)り賜ふべきにあらず、御志あらば入たまふべき也といふ心を霧の前垣(まがき)の越難(こえがた)きと草の戸ざしの入安(いりやす)きもてと言る也、霧は隔(へだつ)れば垣といひ、草はとづれば戸と言、

【歌意】

立ち止まり、霧が閉ざす垣根が通り過ぎにくいというのであれば、草の戸が閉まっていることは障りにもならない。

(改頁)

40_麗景殿女御(れいけいでんのにようご)

人目なく あれたるやどは 橘の 花こそ軒の つまとなりけれ

【頭注】

大臣家の御娘、桐壺の帝の女御にて花散里の御姉也、此哥は桐壺の帝かくれさせ賜ひて後、御はらから物あはれに住賜へるを源氏とぶらひたまひて「橘の香をなつかしみ時鳥(ほとゝぎす)はな散里を尋てぞとふ」と詠賜へる御返し也、心は人目もなく荒はてたる我宿は軒の橘こそ君にとはるゝ種とは成けれと也、軒の端(は)を軒のつまともいへば、とはるゝはしの心をにせたり、

【歌意】

訪れる人もない荒れた住いでは、昔をしのばせる橘の花だけが軒端に咲いて、あなたを招くよすがとなっている。

(改頁)

41_花散里上(はなちるさとのうへ)

月影の 宿れる袖は せばくとも とめても見ばや あかぬ光りを

【頭注】

麗景殿(れいけいでん)の女御の御妹にて源氏の思ひ人、後に六条院に数多(あまた)すゑ賜へる中の一人也、夏の御方(おんかた)といふ、此哥は源氏須磨(すま)へさすらへ賜ふ御暇乞(いとまごひ)に渡り賜へる時に詠る也、心はかく君にとはるゝ我身こそ数ならずとも此度のあかず悲しき御別を心ばかりはさへぎりとゞめ度(たく)思ふといふ心を源氏を月に譬(たと)へ我身の数ならぬを袖のせばきによせて泪(なみだ)に影をとゞむる由にいへる也、

【歌意】

月の光を宿す私の袖はたとえ狭くとも、飽きることない月の光をいつまでもひきとどめて見ていたいものです。

(改頁)

42_蔵人靫負尉(くらうどのゆげひのぞう)

引連(ひきつれ)て あふひかざしゝ そのかみを おもへばつらし 加茂のみづ垣

【頭注】

伊予介(いよのすけ)の子也、始右近将監(しやうげん)なりしを源氏除名(じよめう)に付、是も除籍(じよしやく)せられ、須磨の御ともして後、みをつくしの巻に蔵人靫負尉に成、此哥は源氏須磨へ移り給ふ御暇乞に父帝の御廟(ごびやう)へ詣(まうで)たまへる御ともに参り賀茂の社(やしろ)を見て其以前(そのかみ)、齋院の御禊(ごけい)に源氏の御ともせし事を思ひ出て詠る也、源氏と御馬を引連て葵をかざしたりし其時の勢(いきほひ)を思へば今かゝる世と成し事、神もつらく恨(うらめ)しと也、そのかみに神を兼たり、瑞垣(みづがき)はほめていふ也、

【歌意】

葵の葉をかざしたあの御禊の日のことを思うと、賀茂の神の加護がなかったことがつらい。

(改頁)

43_藤原惟光(ふぢはらのこれみつ)

こゝろから とこよを捨て なく雁を くものよそにも おもひけるかな

【頭注】

源氏の乳母(めのと)大弐(だいに)の尼の子也、始民部大夫(みんぶのたいふ)、処女巻に摂津守(つのかみ)、梅枝巻に宰相(さいしやう)と成、源氏の殊に親しく召仕(めしつか)ひたまふ人也、此哥は須磨へ源氏の御ともして雁を見て詠る也、心は雁の心から故郷(こけう)の常世(とこよ)の国を捨てゝ来てかゝる旅の空に鳴声をきけば悲しき物を、昔はよその事のやうに思ひ居たる事かなと也、今の身にてきけば我も旅なれば更によその上とは思はれずといふ心をふくめり、

【歌意】

自分から故郷である常世を捨てて鳴いている雁を、これまでは他人事のように思っていたことだ。

(改頁)

44_源義清(みなもとのよしきよ)

かきつらね 昔のことぞ おもほゆる 雁はそのよの 友ならねども

【頭注】

前播磨守(さきのはりまのかみ)の子にて源氏の親しく召つかひ給ふ人也、始蔵人(くらうど)にてかうむり賜はり、明石の巻に少納言、みをつくしの巻に靫負佐(ゆげひのすけ)、処女巻に右中弁(うちうべん)と成、此哥は則(すなはち)上の哥と同時によめる也、心は雁は其時分の友にはあらねども、それを見れば昔の事ども取集(とりあつめ)て思ひ出らるゝよと也、かきつらねは物を連(つらぬ)る心にて集めと言が如し、

【歌意】

次々と昔のことが懐かしく思い出される。雁はその昔の友ではないけれども

(改頁)

45_明石入道(あかしのにふだう)

ひとり寝は 君もしりぬや つれづれと 思ひあかしの うらさびしさを

【頭注】

近衛中将(こんゑのちうじやう)を去て播磨守となり、終(つひ)に入道して明石の浦に住り、年老て山深く隠れ入ぬ、此歌は源氏須磨のさすらへのをり入道が娘を一人寝の慰めにせんとのたまへる答に詠る也、心はひとりねのつれづれと物思ひ明す淋しきを比ほどの御旅寝に君も思召(おぼしめし)知ぬるかと也、娘の一人住なる事を思はせたる也、うらさびしは心淋し也、心をうらといふ、明石の浦といひ懸たる也、

【歌意】

ひとり寝といえばあなたもお分かりになったでしょうか。何もすることもなく物思いに夜を明かしている明石の浦(私の娘)のさびしい気持ちを。

(改頁)

46_明石上(あかしのうへ)

あけぬ夜に やがてまどへる こゝろには いづれを夢と わきてかたらん

【頭注】

入道前播磨守の娘、源氏に仕へて明石中宮を産(うめ)り、六条院に数多(あまた)の思ひ人居給へる中の一人也、冬御方(ふゆのおんかた)といふ、此歌は源氏始て忍び給へる夜「むつごとを語合(かたりあは)さん人もがなうき世の夢も半(なかば)さむやと」と詠給へる返し也、心は無明(むめう)の眠(ねぶり)のさめやらぬ心にはいづれをゆめいづれを現(うつゝ)とも分(わき)て語(かたら)んやうなしと也、

【歌意】

今宵の闇にそのまま迷っている私は、どちらを夢と区別して話しをすればよいのでしょうか。

(改頁)

47_五節君(ごせちのきみ)

須磨の浦に 心をよせし ふな人の やがてくたせる 袖を見せばや

【頭注】

太宰大弐(だざいのだいに)の娘也、源氏の逢賜ひし人也、父とゝもに筑紫(つくし)に下りて須磨巻にのぼる、此哥は源氏すまにさすらへ賜ひし頃、ふみにて尋奉(たづねたてまつ)りし事あり、其後帰京し給へるを又使して御歓(おんよろこび)を申す哥也、心は須磨の御座所(おましところ)迄も心をよせて尋奉りし我身の御さすらへを歎て泪に朽はてたる袖を見せ奉りたしと也、やがては則(しなはち)、又直(すぐ)にといふ心也、我身を舟人に譬(たと)へて袖の波に朽ちたるやうに言る也、

【歌意】

須磨の浦で好意を寄せていた舟人が、そのまま涙で朽ちさせてしまった袖をお見せしたいものです。

(改頁)

48_平内侍(へいないし)

伊勢のうみの ふかき心を たどらずて ふりにし跡と 波やけつべき

【頭注】

禁裏の女房也、此哥は秋好中宮と弘徽殿(こきでん)の女御と左右に方を分て絵合せありし時、此女房は左の秋好方に侍りて左伊勢物語、右正三位(せうさんゐ)を合せたる時に詠る也、心は伊勢物語の深き趣意(おもむき)を探ずして唯古めかしといひけす事の有べきかはと也、右方より古めきたりと論ぜしを言返せる也、伊勢の名につきて海といひ又波とも言り、

【歌意】

伊勢物語の(伊勢の海のように)深い内容をたどろうとしないで、古めかしい物語と軽んじてよいものでしょうか。

(改頁)

49_大弐内侍(だいにのないし)

雲の上に 思ひのぼれる こゝろには ちひろのそこも はるかにぞ見る

【頭注】

是も禁裏の女房にて同時右のこきでん方に侍りて上の歌の返しを詠る也、心は雲の上に高く思ひあがりたる心より見れば伊勢の海の千尋(ちひろ)と深き底も猶遥に下に見なすと也、伊勢物語を見下せる也、正三位は今の世に伝らぬ昔物語也、其中に雲の上に登し事などありし成べし、

【歌意】

雲居の宮中に上った正三位の高い心からすると、伊勢物語の千尋の心もはるかに劣ると思われます。

(改頁)

50_明石尼(あかしのあま)

諸ともに 都はいでき 此たびや ひとり野中の みちにまどはむ

【頭注】

桂中務宮(かつらのなかつかさのみや)の孫、明石入道の北方也、始明石上に倶(ぐ)して都に登る時に入道は一人明石にとゞまれる名残を惜みて詠る也、心はむかし入道播磨守に成し時は夫婦(ふうふ)諸ともに都を出しに遥(はるか)の年を経て此度(このたび)は一人別ゆく旅なれば野路(のぢ)などにや迷んとなり、度(たび)に旅を兼たり、

【歌意】

一緒に都を出て来たのだが、このたびは一人で野中の古道に惑うことだろう。

(改頁)

51_朱雀院(すざくゐん)

世にわかれ 入なむ道は おくるとも 同じところを きみも尋ねよ

【頭注】

桐壺の帝の皇子(わうじ)にて源氏の御兄也、御母は弘徽殿の大后(おほきさき)と申す、二条のおとゞの御娘也、桐壺巻に東宮(とうぐう)に立、葵巻に御位につかせ給ひ、みをつくしの巻に御位を冷泉院にゆづりておりゐさせ給ふ、若菜巻に御ぐしおろして西山の御寺に移り住せ給ふ、此哥は此帝の御むすめ女三宮(によさんのみや)におくらせ給へるにて、心は此世を別れて死出(しで)の山路に入なん事は我身におくれ給ふとも終(つひ)には極楽の一つ所を君も尋ね来給へと也、

【歌意】

世の中を遁れて入ろうとする仏の道は私より後になろうとも、同じところをあなたも探し求めよ。

*源氏本文は初句「世をわかれ」

(改頁)

52_冷泉院(れんぜいゐん)

月のすむ 川のをちなる さとなれば 桂のかげは のどけかるらむ

【頭注】

桐壺の帝の皇子、源氏の御弟也、御母は薄雲の女院と申す、紅葉賀巻に生れさせ給ひ、葵の巻に東宮に立、みをつくしの巻に御位につかせたまひ、わかなの巻に御位を東宮にゆづりておりゐさせ給ふ、此哥は源氏桂の院にて月の夜遊び給ふを羨(うらやま)しうおぼしやりて詠ておくらせ給へる也、心は桂川のあなたの里なればさぞ月影のゝどか成らんといふ事をかへさまにいへる也、からぶみに月中有桂樹(げつちうけいじゆあり)と言るより月の桂など多くいひならへり、今は桂といふ名につきてそれになずらへて言る也、

【歌意】

月が澄む桂川の川向こうの里であるので、月の桂の光はゆったりと照っているのであろう。

(改頁)

53_頭中将(とうのちうじやう)

うき雲に しばしまがひし 月影の すみはつるよぞ 長閑(のどけ)かるべき

【頭注】

源氏桂院へおはしましける時に同車し給へる人也、此哥は同じ院にて月の宴して須磨の浦の事を思ひ出給ひて源氏「めぐりきて手に取ばかりさやけきや淡路の島のあはと見し月」と詠給へる返し也、心は世の騒(さわぎ)にて暫(しばし)須磨へ移され給ひしも帰京有て事明白(ことめいはく)に成たまへる御代(みよ)の行末ぞのどか成へきと也、源氏を月によせて祝へる也、

【歌意】

浮雲にしばらく紛れていた月の光が澄みきっているように、辛い目にあってしばらくいなかったあなたが都に住んでいる今の世は、穏やかなことであるでしょう。

(改頁)

54_右大弁(うだいべん)

雲のうへの すみかを捨て よはの月 いづれの谷に 影かくしけむ

【頭注】

是も同じ時の月の宴に侍りて詠る也、此人は老人にて桐壺の帝に親しく仕へ奉りし人ゆゑ其昔を恋たる也、心は天子の尊き御位を捨ていかなる所へ御身を隠し賜ひけるやらんと桐壺の帝を月によせて言る也、住かは住処也、ところをかといふ事多し、よはゝよひに同じ、はとひと通へる也、住家(すみか)夜半(よは)の字の心と思ふは非(ひ)也、

【歌意】

(雲の上の)宮中を捨てて夜半の月(桐壺帝)はどこに姿をお隠しになられたのであろうか。

(改頁)

55_明石乳母(あかしのめのと)

雪間なき よし野の山を 尋(たづね)ても 心の通ふ あと絶(たえ)めやも

【頭注】

父は参議宮内卿(くないけう)、母は宣旨(せんじ)也、明石の上の御産(ごさん)の時に源氏かの浦に下し賜ふ、松風巻に姫君にぐして京に登る、此哥は姫君を紫の上の御方へ渡し賜はんとする時、明石の上別を惜みて「雪深きみ山の路ははれずとも猶ふみ通へ跡絶ずして」と詠たる返し也、心はたとへ雪のふらぬひまなき吉野山にこもり賜ふとも必ず尋まゐらすべきに凡(およ)そ心の行通ふ路の絶べきことかは、絶る物にあらずと也、比山里などは増てと言心也、

【歌意】

雪の晴れ間がない吉野の山を訪ねることになっても、心の通う跡(音信)の途絶えることがあるだろうか。

*源氏本文は第五句「あとたえめやは」

(改頁)

56_夕霧左大臣(ゆふぎりのさだいじん)

霜こほり うたてむすべる あけぐれの 空かきくらし ふるなみだかな

【頭注】

父は源氏、母は葵の上也、葵巻に生れて、処女巻に元服(げんぶく)文章生(もんじやうせい)に捕し侍従(じじう)になれるを始にて、追々に官位を経て匂宮巻に左大臣となる、此哥は雲井雁(くもゐのかり)との中をさけられたる頃、冬の空曇りたる朝まだきに詠る也、心は霜も氷もうたてしくむすぼゝれたる朝ぼらけのそらにかきくらして雨とふる我泪(なみだ)かなと時のけしきもて思ひを述(のぶ)る也、うたてはうたゝとも言て俗にうたてしと言に同じ、明ぐれは夜明のまだ暗き程をいふこと也、

【歌意】

霜が凍てつくような夜明けの空を、かき曇らせて降るものは我が涙である。

(改頁)

57_雲井雁上(くもゐのかりのうへ)

いろいろに 身のうきほどの しらるゝは いかに染ける 中のころもぞ

【頭注】

父は致仕のおとゞ、母は後に按察大納言(あぜちのだいなごん)の北方(きたのかた)と成し人也、始より夕霧と心を通はして藤裏葉巻に終(つひ)にゆるされて北方となり子ともあまた生給ふ、此哥はさけられし頃、忍びあひたるを乳母の見付て夕霧の位低く浅ぎの袍(はう)なるを六位すくせと恥(はぢ)めたる事あり、其時に夕霧「紅の泪に深き袖の色を浅みどりとやいひしほるべき」と詠たる返し也、心はかくさまざまの事に付て身のうさのしらるゝはいかなる因果(いんぐわ)の中ぞと也、紅みどりなど言るをうけて色々といひ、衣とも言る也、中の衣は男女相遭ふ中に隔(へだつ)る衣の事也、今は其心に用ひたるにはあらず、唯(ただ)詞のよせに言るのみ也、

【歌意】

いろいろな事で我が身の拙さが思い知られけれども、どのように定められた仲なのでしょうか。

(改頁)

58_蛍兵部卿宮(ほたるのへうぶけうのみや)

なく声も きこえぬむしの おもひだに 人のけつには きゆるものかは

【頭注】

桐壺の帝の皇子、源氏の御弟也、始はそちの宮といひしを、処女巻に兵部卿と成、紅梅巻にかくれ賜ふ、此哥は玉葛(たまかづら)を恋て詠かけ賜へるにて、心は鳴声もなき蛍の思ひだに外より消すにきゆる物か消る物にはあらず、まして人の思ひこがるゝはいかにしてもやみ難しと也、思ひに火をそへたり、

【歌意】

鳴く声も聞こえない蛍であっても、その光(我が思いの火)は人が消そうとしても消せるものではない。

(改頁)

59_兵部姉御許(へうぶのあねおもと)

舟人も たれをこふとか 大島の うらがなしげに 声の聞ゆる

【頭注】

父は太宰少弐(だざいのせうに)、母は夕顔の乳母也、夕顔うせて後玉かづらをぐして父母と共に筑紫に下り年経て玉葛帰京の時は彼所にとゞまりし人也、下の兵部の君の姉也、此歌は筑紫へ下る時に舟哥のあはれなるを聞てよめる也、心は我身こそ夕顔をこひしくおもふなれ、舟人も誰を恋とてかうら悲しける声の聞ゆると也、大島は筑前(ちくぜん)也、大島の浦といひ懸たり、うらがなしは心悲し也、

【歌意】

舟人も誰を恋しく思っているのだろうか。大島の浦には物悲しく舟歌の声が聞こえる。

(改頁)

60_兵部君(へうぶのきみ)

来しかたも ゆくへもしらぬ 沖に出て あはれいづくに きみをこふらむ

【頭注】

父母は姉おもとに同じ、幼名はあてきといへり、これも玉かづらに倶(ぐ)してくだり帰京の時も従ひ登れる人也、此うたも上と同じ時に詠めるにて心は来し方も行先も知らず、四方渺々(しはうべうべう)たる沖中(おきなか)に漕出ては我身の上も定まらねばいづかたに落着て君を恋る身とならん事ぞと也、あはれはあゝと言歎詞(なげきことば)、はれといふ歎詞を一つにしたる物にて俗にも息を長くあゝと引に同じなげきことば也、

【歌意】

来た方角もこれからの行く先もわからない沖に漕ぎ出して、ああ、いったいどこにあなたを恋もとめるのであろうか。

(改頁)

61_大夫監(たいふのげん)

きみにもし こゝろたがはゞ 松浦なる 鏡の神を かけてちかはむ

【頭注】

肥後(ひご)の国人、太宰太監(だざいのたいげん)也、此うたは田舎心に玉かづらを恋て忌(いみ)きらはるゝをもしらずしてよめる也、心は君に対(たい)して万一心替りする物にもあらば肥前国松浦郡(まつらのこほり)鏡の明神を懸(かけ)てちかひを立んと也、鏡の神は神功皇后(じんぐうくわうごう)の御鏡(みかゞみ)を神とまつれる也、

【歌意】

あなたにたいして、心変わりすることがあれば、いな、そのようなことはありません。松浦の鏡の神にかけて誓います。

(改頁)

62_夕顔乳母(ゆうがほのめのと)

年を経て いのる心の たがひなば 鏡の神を つらしとやみむ

【頭注】

太宰少貳(だざいのせうに)の北方にて兵部の君等が母也、此うたは上の大夫(たいふ)の監(げん)が哥の返しせぬもきのどくなれば唯(ただ)思ふ儘(まゝ)に言て返しの替りにしたる也、心は玉かづらの身の上を幸(さいはひ)あらせたまへと祈る願の趣(おもむき)に違(たが)ひてかゝる男の勢ひにせまりてもし手ごめにあふやうなる事もあらば神の利生(りせう)をつらしとおもふべしと也、

【歌意】

長い年月、祈る心が叶わなかったならば、鏡の神を恨めしく思うことであろう。

(改頁)

63_玉葛内侍督(たまかづらのないしのかみ)

こゑはせて 身をのみこがす 蛍こそ いふより増る おもひなるらめ

【頭注】

父は致仕のおとゞ、母は夕顔也、たまかづらの巻に源氏の養女となり、藤袴(ふぢばかま)の巻に内侍督(ないしのかみ)と成、槇柱(まきばしら)の巻に髭黒(ひげぐろ)の北の方と成て子あまた生たまふ、此うたは蛍兵部卿の宮「鳴声も聞えぬ虫のおもひだに人のけつには消る物かは」と詠たまへる返し也、心はのたまふごとく鳴声(なくこゑ)はせずして身をこがす蛍こそかへりておもひは深かるべけれ、言(こと)に出ていふは中中に浅しと也、

【歌意】

声をたてずに身を焦がす蛍の方が、言葉に出して言うよりも深い思いを秘めているのでしょう。

(改頁)

64_右近(うこん)

ふたもとの 杉のたちどを たづねずば 古川のべに きみを見ましや

【頭注】

ふたもとの 杉のたちどを たづねずば 古川のべに きみを見ましや

夕顔の女房也、夕がほうせて後源氏の御方に仕ふ、此うたは玉かづらの行へをしらん為に初瀬(はつせ)に詣ですなはち玉かづらにめぐり合たる時に詠る也、心ははつせにいのりて尋はべらずば年を経てこゝに二たひめぐり合奉るべきやと也、「初瀬川古川のべに二本ある杉年を経て又も逢みん」二本ある杉のうたにてよめり、たちどは立る所也、

【歌意】

二本の杉が立っている所(初瀬)を訪ねなかったら、古川の河辺であなたに逢うことはできたでしょうか。

(改頁)

65_明石中宮(あかしのちうぐう)

ひきわかれ 年はふれども 鶯(うぐひす)の すだちし松の 根をわすれめや

【頭注】

源氏の御娘にて母は明石の上也、みをつくしの巻に生れ、薄雲の巻に紫の上の養子となり、藤のうら葉の巻に東宮の女御(にようご)に参りて皇子(わうじ)を御誕生あり、御法(みのり)の巻に中宮と成るたまふ、此哥は正月子(ね)の日に明石の上「とし月をまつに引れてふる人にけふ鶯のはつねきかせよ」とよみおこせる返し也、心ははやくより引わかれ人にやしなはれて年経れどもまことの母を心にわするべきかは、せずといふ心をうぐひすによせてよめる也、

【歌意】

別れてから年月は経ったけれども、鶯が巣立った松の根を忘れることがないように、母を忘れることがありましょうか。

(改頁)

66_山吹女房(やまぶきのにようばう)

風ふけば 波の花さへ いろ見えて こや名にたてる 山ぶきのさき

【頭注】

これより下(しも)の四人はみな秋好(あきこのむ)の女房(にようばう)也、紫の上の御方の花見に召よばれて舟にのせられ池をめぐりてよめるうたども也、心は風吹ば花のやうに波のたてるその波さへ移れる影にて誠の山ぶきのいろに見ゆるは是や名にたてる山ぶきの崎ならんと也、山ぶきのさきは近江国(あふみのくに)の地名といへり、

【歌意】

風が吹くと波までも山吹色に彩られる、これがあの名高い山吹の崎であるのか。

(改頁)

67_井手女房(ゐでのにようばう)

春の池や 井手の川瀬に かよふらん きしの山ぶき そこも匂へり

【頭注】

春の池や 井手の川瀬に かよふらん きしの山ぶき そこも匂へり

これも此所をほめてよめる也、心は比春の御前の池水は井手(ゐで)の川瀬に通へるにやあるらん、岸の山吹影うつりて水底(みなそこ)までもにほへるけしき得(え)もいはれずと也、井手は山城(やましろ)の国、山吹の名所也、

【歌意】

春の池は井手の川瀬に通じているのだろうか。岸の山吹が水底にまで彩りを添えている。

(改頁)

68_亀上女房(かめのうへのにようばう)

かめのうへの 山も尋ねじ ふねのうちに 老せぬ名をば こゝにのこさむ

【頭注】

亀の上の山とは蓬莱山(ほうらいさん)をいふ、漢書(かんじよ)に亀の背に負(おふ)といへるによりて也、心は蓬莱の山も尋ね求(もとむ)るに及ばず、此舟のうちの面白(おもしろ)さに物おもひもわすれ心も若やぐこゝちすれば不老不死(ふらうふし)の名をこの所に残しとゞめんと也、蓬莱を訪る程に童子舟の内にて老たりといふ故事(こじ)によりて此舟のうちには老ざるよしに言る也、

【歌意】

亀の上(蓬莱山)を訪ねることはすまい。この舟の中に不老不死の名をとどめることとしよう。

(改頁)

69_春日女房(はるのひのにようばう)

春の日の うらゝにさして ゆく舩(ふね)は さをのしづくも 花ぞちりける

【頭注】

今目の前のけしきを詠る也、春の日のうらうらと影さしてのどけき池の面(おも)に棹さしめぐれば棹(さを)の雫(しづく)も花の散やうに見えて面白しと也、日影と棹とにさしといふ詞を懸たり、

【歌意】

春日がうららかに射す中を棹さしていく舟は、棹先の雫も花となって散るようだ。

(改頁)

70_柏木右衛門督(かしはぎのゑもんのかみ)

ゆくへなき 空のけぶりと なりぬとも おもふあたりを たちははなれじ

【頭注】

父は致仕(ちじ)のおとゞ、母は二条のおとゞの娘也、処女の巻に左近少将(さこんのせうしやう)とあるを始て追々昇進し、柏木の巻に権大納言となりてうせぬ、此うたは辞世(じせい)に女三宮へおくれる也、心は火葬の烟(けぶり)の行へもなく空に消うする身と成とも魂(たましひ)は残りて君があたりを立離れじと也、

【歌意】

行方も知らない空の煙となってしまっても、思いの残るあたりを立ち離れることはないでしょう。

(改頁)

71_紅梅右大臣(こうばいのうだいじん)

恨めしや かすみの衣 たれきよと 春よりさきに 花のちりけむ

【頭注】

父は致仕のおとゞにて、柏木の同母の弟也、初音(はつね)の巻に弁の少将と見えて、終(つひ)に竹川巻に右大臣兼右近大将となる、此うたは兄柏木のうせたるをかなしみてよめる也、心は恨めしき事かな、墨の衣を誰にきよとてか定まりの齢(よは)ひをも待ず盛りの身にて死うせけんと也、霞の衣に墨の衣をかねたり、喪にこもる人はにび色とて黒ねずみの衣を用る、これを墨染といふ也、

【歌意】

ああ恨めしいこと、霞の衣を誰が着よと言って春を待たずに花のように散ったのであろうか。

(改頁)

72_近江君(あふみのきみ)

おきつ舩(ふね) よるべなみぢに たゞよはゞ さをさしよらむ とまりをしへよ

【頭注】

致仕のおとゞのおとり腹の娘也、此うたは姉雲井の雁と夕霧との中をさけられて歎(なげき)居る頃、夕霧には詠かけたる也、心はおもふ人によりがたくてたゞよひ給はゞわが身そのかはりに君になびかんとこそ思へ、こゝろをさだめて返事聞せ賜はれといふこゝろを沖こぐ舟によそへて言る也、

【歌意】

沖の舟が立ち寄る所もなく波間を漂っているならば、今夜の停泊地を教えてほしいものだ。

(改頁)

73_中納言君(ちうなごんのきみ)

ひたちなる するがの海の すまの浦に なみたち出よ はこざきの松

【頭注】

弘徽殿(こきでん)の女御の女房也、此うたはあふみの君の許より御姉こきでんの女御の御方へのふみに「くさ若み近江の海のいかゞ崎いかであひみん田ごの浦浪」とよみておこせたる返しを女御に替りてよめる也、こゝろは立出て来たまへ、待といふことを常陸(ひたち)駿河(するが)摂津(せつつ)筑前(ちくぜん)の四国を入れてわけもなくつゞりたるもの也、近江の君のうたのわけなきに付て戯(たはふ)れたる也、

【歌意】

常陸の国の駿河の海の須磨の浦に波よ立ち現れよ、箱崎の松。

*常陸、駿河、摂津(須磨)、筑前(箱崎)の四国の地名を詠み込んだ意味不明の歌とされる。

(改頁)

74_鬚黒右大臣(ひげぐろのうだいじん)

数ならば いとひもせまし 長月に いのちをかくる ほどぞはかなき

【頭注】

左大臣の子、藤袴(ふぢばかま)の巻に右大将、若菜の巻に右大臣となる、此うたは兼て心を懸たる玉かづらの十月に入内(じゆだい)あるべきよしを聞て詠おくれる也、こゝろは我身人数(ひとかず)ならば忌(いむ)べき物をせめて此長月(ながづき)と命とつり替に恋するははかなき事よと也、九月(ながづき)は男女(なんによ)の婚(こん)を忌といふならはしあれば也、

【歌意】

人並みの身であるならば厭いもするであろう九月に命を懸けて恋をするとは何と儚いこと。

(改頁)

75_左兵衛督(さへうえのかみ)

わすれなむと おもふも物の かなしきを いかさまにして いかさまにせむ

【頭注】

式部卿の宮の御子にて紫の上の兄弟也、此うたは玉かづらに心を懸たるほどに近日入内(じゆだい)あるべきよしを聞てよみおくれる也、心は入内と定まり給ふからはかひなき恋なれば今はわすれはてんとおもふにもはやまづ悲しく堪難(たへがた)きをいよいよ入内あらばいか様にせんといくこゝろを強く重ねていへる也、

【歌意】

忘れようと思うにつけて悲しいことだ。いったい、どのようにしたら良いのだろうか。

(改頁)

76_杢君(もくのきみ)

独(ひとり)居て こがるゝむねの くるしきに おもひあまれる ほのほとぞ見し

【頭注】

髭黒のおとゞの妾(せふ)なり、此うたはおとゞ玉かづらに心をうつされて北の方心乱れ火取(ひとり)のはひをおとゞになげかけて衣(きぬ)なども焼たる時に詠る也、こゝろは北の方の見捨られて一人居たまへるより物おもひにこがるゝ胸のくるしさをこらへ兼たまへるうたなり、ねたみに心を焼てかゝる事も出来し也と北の方を取なして自の妬(そね)みをもかすめし也、独(ひとり)に火取(ひとり)をよせたり、

【歌意】

独りでいて恋こがれる胸の内の思いが苦しいので、その思いがあふれた炎のためだと見ました。

(改頁)

77_槙柱上(まきばしらのうえ)

今はとて やどかれぬとも なれきつる 槇の柱よ 我をわするな

【頭注】

父はひげぐろのおとゞ、母は式部卿宮の御娘也、蛍の宮のおもひ人となり、宮うせたまひて後、紅梅のおとゞの北の方と成、此うたは母に従ひて父の家を出たる時に柱につけて残し置るうた也、心は今をかぎりとて此やどを離れゆけどもあけくれ馴(なれ)きつる槙柱よ我を忘る事なかれ、たとへ人はわするともと言心也、宿かれは夜かれなども言に同じ、まきは真木にてひの木をいふ、

【歌意】

今を限りに邸を離れるとしても、馴れ親しんだ真木の柱は私を忘れないでほしい

(改頁)

78_鬚黒大臣北方(ひげぐろのおとゞのきたのかた)

なれきとは おもひ出とも 何により たちとまるべき 槙のはしらぞ

【頭注】

式部卿の宮の御娘にて、紫の上の姉也、おとゞ玉葛に心を移せるより上なり妬(ねた)みにて、槇柱巻に父宮の許に帰り給ふ、物のけにて心のくるへる人也、此うたは父宮のもとに帰らんとし給ふ時、御娘槇柱の上「今はとて宿かれぬとも馴きつる」のうたを詠賜へる返し也、こゝろはたとへ柱は馴けりとおもひ出るにもせよ、何しに立とまるべき物ぞと也、いたく腹だてるなり、

【歌意】

親しかったと思い出してくれるとしても、どうして留まることがことがあるだろうか、真木の柱よ。

(改頁)

79_宿守中将君(やどもるちうじやうのきみ)

あさけれど 岩間の水は すみはてゝ 宿もるきみや かげはなるべき

【頭注】

ひげぐろの北の方の女房也、たまかづらのさわぎによりて北の方出たまへば我身もそれに従ひ行を杢(もく)の君は此所に止まれる事を詠たる哥也、心は北のかたにくらべては杢の君は折折に召れたるのみにて契(ちぎり)あさけれども、其浅きかたは此所に住はて宿守(やどもる)君とまします、北の方は懸離れ出去賜ふといふはいかなる因果(いんぐは)ぞと歎きたる也、澄(すみ)に住(すみ)を兼、懸(かけ)に影(かげ)をそへたり、

【歌意】

石の間を流れる水のように浅い関係のあなたがこの邸にとどまって、邸を守るはずの北の方が立ち去るということがあってよいものでしょうか。

(改頁)

80_藤内侍(とうないし)

かざしても かつたどらるゝ くさの名は かつらを折し 人やしるらむ

【頭注】

藤原惟光(これみつ)の娘にて五節(ごせち)の舞姫に出し人也、藤の裏葉巻に内侍のすけになる、夕霧の思ひ人也、この歌は夕霧に逢て後程経て賀茂祭の時に夕霧「何とかや今日のかざしよ且(かつ)みつゝおぼめく迄も成にけるかな」とよみおくり給へる返し也、心は今かくといはれても奇(あや)しく思ばかり、逢事のまれに成し故は学問して物知にまします君か御心にこそ知給ふべけれといふ心を逢(あふ)を葵(あふひ)によせて言る也、漢書(かんじよ)に桂を折る故事(こじ)あるより及第(きふだい)の事にいひならひて今も夕霧は文章生にてありし人也なれば賀茂祭の葵桂のよせもていへる也、

【歌意】

髪にかざしても思い出せない草の名は、優秀な方ならばおわかりになるのではないでしょうか。

(改頁)

81_大輔乳母(たいふのめのと)

二葉より 名たゝるそのゝ 菊なれば あさきいろわく 露もなかりき

【頭注】

雲井雁の乳母にて前(さき)に夕霧の位低くあさぎの袍(うへのきぬ)なるを六位すくせと言てあざけりし人也、此歌は後に夕霧中納言に成て「あさみどり若葉の菊を露にてもこき紫の色とかけきや」とそのかみあざけりしをいひ返し給へる時の返し也、心は幼(いとけな)きより尊(たふと)き御筋目(すぢめ)の君なれば始の程の御位の高下などを彼是申す事は聊(いさゝか)もなかりしと也、名たゝるは名立る也、夕霧を菊によせて陳(ちん)じたる也、

【歌意】

二葉の頃から名門の園で育った菊ですから、浅い色をしていると差別することは露ほどもありませんでした。

(改頁)

82_宰相乳母(さいしやうのめのと)

いづれをも かげとぞたのむ ふた葉より 根ざしかはせる 松のすゑずゑ

【頭注】

夕霧の乳母にて始に雲井雁との中を取持たる人也、此歌ははじめ其中をさけたる父大臣、後にゆるして夫婦となし給へる時に始のつらさを忘れずして大臣にきけかしに詠る也、心は夕霧は勿論雲井雁をも我為には主人とたのもしく思ふ、其故はをさなきより思ひかはし給へるどちの行末なればといふ事を松によせていへる也、二葉も蔭もそのよせなり、

【歌意】

どちらをも頼みにします。二葉の頃から互いに仲良く育った松でありますから

(改頁)

83_小侍従(こじじう)

いまさらに 色にな出そ 山ざくら およばぬ枝に こころかけきと

【頭注】

三条の女三宮の御乳母の娘にて、則この宮に仕ふ柏木に仲立頼まれし人也、此歌は柏木はじめて女三宮を見初(みそ)めし頃「よそに見て折ぬ歎(なげき)はしけれども名残恋しき花のゆふかげ」と詠ておくられし返し也、心は源氏に定り給へるうへは今更及びなき女三宮に心を懸たりといふ事を人の知るべく色に顕(あらは)し給ふなとなり、宮を桜によそへたり、

【歌意】

今さら色に出さないようにしてください。山桜の手に届かない枝に心をかけたなどと

(改頁)

84_中務君(なかつかさのきみ)

はふり子が ゆふうちまがひ おくしもは げにいちじるき 神のしるしか

【頭注】

紫の上の女房也、此歌は源氏思ふ人々を倶して住𠮷に詣(まうで)給へる時に紫の上「すみの江の松に夜深くおく霜は神の懸たるゆふかづらかも」、明石中宮「神人(かみびと)の手にとりもたる榊葉にゆふ懸そふる深き夜の霜」など詠給へるをうけて詠る也、心は祝子(はふりこ)が手向(たむく)る木綿(ゆふ)にまがひておのづから霜のおきたるはなるほど神の納受(なふじゆ)あきらけきしるかと也、祝子は神官なり、いちじるきは明らけきこゝろなり、

【歌意】

神に仕える神人が手向ける木綿かと見紛えるほどに白い霜は、神がお聞き届けになったしるしであろうか。

(改頁)

85_三条女三宮(さんでうのによさんのみや)

へだてなく 蓮(はちす)の宿を ちぎりても 君が心や すまじとすらむ

【頭注】

朱雀院の皇女にて三宮也、御母は藤壺女御といふ、薄雲女院の御娘也、若菜巻に源氏の北方と成て二品(にほん)し給ふ、柏木巻に薫大将を生て後、尼になりて三条宮に住給ふ、此歌は尼に成給へる時に源氏「蓮葉をおなじうてなと契りおきて露のわかるゝ今日ぞ悲しき」と詠給へる御返し也、心は御自ら柏木とのみそか事有し御あやまちより、世をそむき給へるなればたとへ後の世のひとつ蓮のちぎりをなしても君の御心にすまずおぼしめすらんと也、

【歌意】

来世では同じ蓮の上に生まれようと約束を交わしても、あなたの心は住もうとはしないでしょう。

(改頁)

86_一条御息所(いちでうのみやすどころ)

此春(このはる)は 柳のめにぞ 玉はぬく 咲散(さきちる)花の 行方しらねば

【頭注】

朱雀院の更衣(かうい)にて落葉宮の御母也、此歌は落葉宮柏木の北方となり給ひて後に柏木うせたるを夕霧とぶらひて「時しあればかはらぬ色に匂ひけり片枝(かたえ)枯にし宿の桜も」とよみかけられたる返し也、心は今年の春の柏木の行方しれず死うせたるなげきにて涙の玉目に絶ずと也、柳の芽に露の玉貫(ぬき)たるにいひかけて柏木の死を花の散しによそへたり、

【歌意】

この春は柳の芽に露の玉が貫いているように涙の玉が止まりません。咲いて散る花の行方は分かりませんので。

(改頁)

87_落葉宮(おちばのみや)

のぼりにし みねのけぶりに たちまじり 思はぬかたに なびかずもがな

【頭注】

朱雀院の皇女にて二宮也、御母は下臈(げらふ)の更衣腹、若菜巻に柏木の北方となり、柏木うせて後、夕霧の思ひ人となり給ふ、一条の宮とも小野宮ともいふ、此歌は御母更衣うせてのち夕霧にむかへられて一条院にわたり給はんとする時に詠給へるにて、心は御母の火葬(くはさう)の煙とゝもに此身も消うせてこゝろにそまぬ一条の方へは行ぬやうにせまほしきものよと也、

【歌意】

立ち上った峰の煙(亡き母)に立ち交じって、思わぬ方向になびかずにいたいものです

(改頁)

88_物気童(ものゝけのわらは)

我身こそ あらぬさまなれ それながら そらおぼれする 君はきみなり

【頭注】

紫上の童女也、この歌は紫上大病(たいべう)の時によりましとて物の気を此童によせて口はしらしむるに此度むらさきのうへをかくなやます物の気何物ぞ名告(なのり)せよと源氏の問給へるに答へたる歌也、心は我身こそ今は生(せう)を替て本の姿ならねども君はそのかみのまゝの君にて在ながら空知(そらしら)ず顔し給ふはつれなしと也、六条の御息所の死霊(しれう)の入て詠せたる歌也、

【歌意】

我が身は昔とは変わった姿になっているが、あの時と同じように素知らぬ振りをするあなたもあなただ。

(改頁)

89_六条院中将君(ろくでうゐんのちうじやうのきみ)

きみ恋る なみだは際(きは)も なきものを けふをば何の はてといふらむ

【頭注】

紫上の女房なり、この歌は紫上かくれ給ひて一周忌のはてにみづからの扇(あふぎ)にかきつけて源氏に御覧ぜさせし歌也、こゝろはむらさきのうへを恋なく涙はいつを限りともなきものを、世に一周忌とて今日をはてといふは何のはての心やらんと也、きはは極(きは)にて限(かぎり)といふに同じ、

【歌意】

亡きあなたを恋慕う涙は限りもないのに、今日の日(一周忌)を何の果てと言うのであろうか。

(改頁)

90_仏名導師(ぶつめうのだうし)

千代の春 みるべき花と 祈り置て 我身ぞ雪と ともにふりぬる

【頭注】

紫上うせさせ給へる年の暮に六条院にて行はれたる仏名(ぶつめう)の導師也、此歌は源氏御歎の余りに御遁世(とんせい)の用意あり、此をりにもお前に導師をめして御盃給ふとて「春迄のいのちもしらず雪のうちに色づく梅を今日かざしてん」と詠給へる返し也、心は仏名には豊国安民延命(ほうこくあんみんゑんめい)等を祈るなれば、其梅を千代かけて見給ふべく源氏の御身をいのり申して我こそは齢(よはひ)ふるびて侍れといふ事を雪のふるに懸ていへり、

【歌意】

千年の春にめぐり会う花であれと祈り置いて、我が身は雪が降るのと一緒に年老いていく。

(改頁)

91_梅花女房(うめのはなのにようばう)

をるからや あはれもしらむ 梅の花 たゞ香ばかりに うつりしもせじ

【頭注】

をるからや あはれもしらむ 梅の花 たゞ香ばかりに うつりしもせじ

玉葛の女房なり、この歌は玉葛の姫君たちに心をかけて蔵人少将(くらうどのせうしやう)の通へるころ、薫も来たまひて酒宴(しゆえん)など有しにつきてもしそれになびきやしつると疑(うたが)ひて少将「ひとは皆花に心をうつすらん一人ぞまどふ春の夜のやみ」と詠たる返し也、こゝろは思ひを懸て誠(まこと)をつくすからにこそは此方(こなた)よりもあはれと思ふべけれ、唯一通りこゝろやすくしたりとてなびくべきにあらずといふ心を梅の花も手折(たをる)からこそあはれもしれ、香ばかりには移らじといへる也、如此(か)ばかりを兼たり、

【歌意】

折々に感興を催すことはあります。ただ梅の花の香にだけ心引かれるわけではありません。

*源氏本文は初句「をりからや」

(改頁)

92_藤侍従(とうじゝう)

竹川に 夜をふかさじと いそぎしも いかなるふしを おもひおかまし

【頭注】

竹川に 夜をふかさじと いそぎしも いかなるふしを おもひおかまし

父は髭黒、母は玉葛也、竹川巻に頭中将になる、此歌はひと日、薫の来れる時に催馬楽(さいばら)の竹川うたひて遊びしを急ぎて薫の帰りし事あり、さて薫の許より「竹川のはし打出し一節(ひとふし)に深き心の底は知きや」と詠おこせる返し也、心は竹川うたひ遊びし夜に更さじとていそぎ帰給ひし様子もいかやうのふしを思ひおき給ふべきや、さる様子はなかりしと也、「竹川の橋のつめなるや花園に我をばはなてめざしくはへて」といふ催馬楽によりての贈答也、

【歌意】

夜を更かすまいと帰りを急いでいらしたけれども、「竹河」の一節をどのようなことと心に受け止めておけばよいのでしょう。

(改頁)

93_負方女御(まけがたのにようご)

桜ゆゑ 風にこゝろの 騒ぐかな おもひぐまなき 花とみるみる

【頭注】

父は髭黒、母は玉葛也、竹川巻に冷泉院の女御と成て姫宮二柱(ふたばしら)をうめり、此歌はいまだ家に在し程に妹の姫君と庭の桜をかけ物にして左右を分ち碁うちたる時に負てよめる歌也、心は負ても勝てもやはり心置なく見る花ながらも大事と思ふ桜故にはまけたる、碁にこゝろのさわぐといふことを花さそふ風に心を痛(いたむ)るによせていへり、思ひぐまなきは心の隔(へだて)なき也、

【歌意】

桜ゆえに風が吹くたびに心が落ち着かない。思うかいのない桜の花だと知りながらも。

(改頁)

94_宰相君(さいしやうのきみ)

さくとみて かつは散ぬる 花なれば 負(まく)るをふかき 恨みともせず

【頭注】

玉葛の女房にて上と同じ碁の勝負の時に左に付て負がたの方人(かたうど)せし人也、歌のこゝろは桜といふ物はさくと見ればかたへより散うする物なれば、勝たりとて詮もなく負たりとて深く恨るにもたらずといひなせる也、

【歌意】

咲いたかと見て一方では散ってしまう花なので、負けても深くは恨みません。

(改頁)

95_勝方内侍督(かちがたのないしのかみ)

風にちる ことは世のつね 枝ながら うつろふ花を たゞにしも見じ

【頭注】

負方の女御の妹也、母玉葛のゆづりをうけて内侍督と成し人也、此歌は上と同じ時、碁にうち勝て詠る也、心は風の為(ため)に花の散行(ちりゆく)は世の常の事にてめづらしからねども、是は木ごめに此方(こなた)の物と移り来しなれば何とも思ひ給はぬ事はあらじ遺恨なるべしと也、枝なからは本の木ともにといふ心也、上の宰相の歌にあたりてよめる也、

【歌意】

風に花が散ることは世の常のことですが、枝ごとこちらに移る桜の花を平気で見ることなどできません。

(改頁)

96_大輔君(たいふのきみ)

心ありて いけのみぎはに 落る花 あわとなりても 我方によれ

【頭注】

同所の女房にて是は同じ時の勝がたの方人也、歌の心は桜も心有て此度みぎ方の勝なるにとりて、則池の右のかたに落る花よ、たとへ水の沫(あわ)と成てもやはり我方に流よるべしと也、花に物をいひつくるやうにいひて負方にねたがらしむる也、汀(みぎは)に右をかねたり、

【歌意】

池のみぎわに散る花よ、こちらに寄せる心があるので水の泡となっても当方に流れ寄っておくれ。

(改頁)

97_勝方童(かちがたのわらは)

大空の 風にちれども さくら花 おのが物とぞ かきつめて見る

【頭注】

おなじく右方につきて方人せし女童(めのわらは)なり、庭にちりたる花を拾ひ来てよめる歌也、こゝろは空吹風に花のちれども其散たる花も則我方の物なればかくの如くかき集てもてはやし見るぞとなり、

【歌意】

大空を吹く風に散った桜の花をこちらのものと思ってかき集めて賞美します。

(改頁)

98_馴公(なれき)

さくら花 匂ひあまたに ちらさじと おほふばかりの 袖はありやは

【頭注】

女童の名也、是は左につきて負方の方人せし人也、歌の心はさばかり我物語にのたまへども花は風の自由に吹散す物なるを、其匂ひをも人のかたへは散さじと思召とも、大空をおほふ程の大なる袖は世にある物かはありはせずと言おとしたる也、右の大空の風に散どもといふを受て「大空をおほふばかりの袖もがな」といふ歌にてよめるなり、

【歌意】

桜の花の美しさをあちこちに散らすまいとしても、それを覆うほどの大きな袖はあるでしょうか。

(改頁)

99_督殿中将君(かんのとのゝちうじやうのきみ)

わりなしや 強きによらむ かちまけを こゝろひとつに いかゞまかする

【頭注】

わりなしや 強きによらむ かちまけを こゝろひとつに いかゞまかする

同所の女房也此歌は蔵人少将上の件(くだり)なる碁のあらそひをかいまみて我心よせの姉君の負たるを悔しく思ひて傍(かたはら)に在て助言したらば勝せん物をとて「いてやなぞ数ならぬ身にかなはぬは人にまけじの心なりけり」と詠たる返し也、心は是非もなき事をのたまふ事かな打人の強きよわきに依る勝負なるを外人(ほかびと)のこゝろ一つにいかにしてまかする物ぞと也、わりなしは理無(わりなし)也、

【歌意】

どうしようもないことです。強い方が勝つ勝負事を心一つではどうにもなりません。

(改頁)

100_薫大将(かをるだいしやう)

山おろしに 堪(たへ)ぬこの葉の 露よりも あやなくもろき 我なみだかな

【頭注】

源氏の御子にて、母は朱雀院の女三の宮也、若菜巻に生れ、匂宮(にほふみや)巻に元服して四位侍従となり次々昇進して、宿(やどり)木の巻に権大納言兼右大将となる、此歌は宇治宮をとぶらひ行路(ゆくみち)すがらのけしきに哀(あはれ)を催(もよほ)して詠る也、心は山おろしの風に堪ずして散もろきこの葉に置たる露は、いとゞもろきを猶それよりももろくこぼるゝわけもなき我涙哉(かな)といへる也、あやなくは俗に訳(わけ)も無といふこゝろなり、

【歌意】

山から吹き下ろす風に堪えきれずに落ちる木の葉に置く露よりも、もろくこぼれ落ちるのは我が涙です。

(改頁)

101_竹川女房(たけがわのにようばう)

竹川の そのよのことは おもひいづや 忍ふばかりの ふしはなけれど

【頭注】

玉葛の女房、後に碁に負たる姉君に従ひて冷泉院へ参れる人也、此歌は其後踏歌(だふか)に竹川うたひて薫の院中へ来れる時に詠かけたる歌也、心は先だちて玉葛の方にて藤侍従(とうじじう)と竹川うたひて遊び給ひし夜の事は今日思ひ出給はずや、勿論忍ばしく思召ほどのむつまじき交(まじは)りには無かりしかどもと也、其頃薫も此姉君に心を懸て居たりしを、今は女御と成て其かひなきに今日又竹川をうたへるにつきて如此(かく)はいふ也、

【歌意】

「竹河」を歌ったその夜のことは思い出せますでしょうか。思い出となるほどの事柄はありませんでしたが。

(改頁)

102_優婆塞宮(うばそくのみや)

うち捨て つがひさりにし 水鳥の かりのこの世に たちおくれけむ

【頭注】

うち捨て つがひさりにし 水鳥の かりのこの世に たちおくれけむ

桐壺帝の皇子、源氏の御弟也、世を遁(のがれ)て宇治の里に住給ふ故に宇治の宮とも言、御髪(おんぐし)おろさずして仏道(ほとけのみち)にいりたちおはしませば、うばそくの宮とも言る也、優婆塞は形は俗ながら仏弟子(ぶつでし)に入人をいふ也、此歌は御子二人まうけて後に北方のうせたるを歎給へるにて仮の世にかりの子をよせたり、かりはかる鴨とて鴨の一種也、鴛鴦(をし)に限らず水鳥は惣て雌雄(めを)むつましき物故男女の中に多くたとへ言り、心は北方は我身を打捨てうせ給ひぬる、かりそめの世に小さき子どもの中に我一人死おくれけん事よと也、鴨の子に姫君たちをそへたり、

【歌意】

打ち捨てて去っていった水鳥は、この世に子どもたちを残していったのであろうか。

(改頁)

103_総角姫君(あげまきのひめぎみ)

いろかはる 袖をば露の 宿りにて 我身ぞさらに おきどころなき

【頭注】

優婆塞宮(うばそくのみや)の御娘にて、母は右大臣の娘也、総角巻にかくれ給ふ、この歌は父宮うせ給ひける頃、薫のとぶらひて「色かはるあさぢを見ても墨染(すみぞめ)にやつるゝ袖を思ひこそやれ」と詠たる返し也、心は墨染に色かはれる袖をなみだの宿りにて我身ぞなげきにせん方なく十方(とはう)にくれたると也、涙を露といへるより置所なしとはいへる也、墨染は喪服にて黒ねずみ色也、

【歌意】

色を変えた喪服の袖を涙の露の宿りとして、我が身はこの世にまったく身の置き所がない。

(改頁)

104_匂兵部卿宮(におうひょうぶきょうのみや)

遠近(をちこち)の みぎはのなみは へだつとも なほふきかよへ うぢの川かぜ

【頭注】

新帝の皇子にて、御母は明石中宮也、匂宮巻に元服して兵部卿(へうぶけう)に成給ふ、此歌は宇治の花見におはしましける時、優婆塞宮より「山風にかすみ吹とく声はあれど隔(へだち)て見ゆる遠(をち)のしらなみ」と詠贈り給へる御返し也、心は川のあちこちと隔ちて汀(みぎは)の波に路はなくとも風に吹かよへとなり、さて今まのあたりあはずとも心は通はし給へといふ心なり、

【歌意】

あちらこちらの川辺に波が立って隔てていようとも、宇治の川風よ、それでも吹き通いなさい。

*源氏本文は第二句「みぎはになみは」

(改頁)

105_宇治中姫君(うぢのなかひめぎみ)

あられふる 深山(みやま)の里は 朝夕に ながむる空も かきくらしつゝ

【頭注】

優婆塞宮の御娘、総角(あげまき)姫君の同胞(はらから)の妹也、総角巻に匂宮に逢そめ、早蕨(さわらび)巻に同宮の二条院に迎られて御子生給ふ、此歌はまだ宇治の里にすみ給へる頃、匂宮の御許より「ながむるはおなじ雲井をいかなればおぼつかなさをそふる時雨ぞ」と詠ておくり給へる返し也、心は都に時雨ふるころは山里は霰ふりて物思ひに朝夕ながむる空も心もかきくらしわびしと也、

【歌意】

霰の降る深山の里では、朝に夕べに、物思いに沈んで眺める空はかき曇って晴れることがありません。

(改頁)

106_浮舟姫君(うきふねのひめぎみ)

絶間(たえま)のみ 世にはあやふき 宇治橋を くちせぬ物と 猶(なほ)頼めとや

【頭注】

優婆塞宮の御娘にて、母は中将君といひし女房也、四阿(あづまやの)巻に薫の思ひ人と成て宇治に住給ひ、浮舟巻に匂宮と密通(みそかごと)して蜻蛉(かげろふの)巻に身をなげ給へるを横川僧都(よかはのそうづ)の妹の尼に養(やしなはれ)れて、手習(てならひの)巻に尼と成給ふ、此歌は薫の許より「うぢ橋のながき契は朽せじをあやぶむ方に心さわぐな」と詠おこせたる返し也、心は通ひ給ふ事の絶間勝(たえまがち)なればあやふくこそおもへ、然(しか)るに猶朽せぬ契ぞと頼もしく思へと仰(おほせ)らるゝかとなり、

【歌意】

絶え間が気がかりな宇治橋を、朽ちないものとなおも頼りにしなさいと言うのですか。

(改頁)

107_宰相中将(さいしやうちうじやう)

いつぞやも 花の盛に ひとめ見し このもとさへや 秋はさびしき

【頭注】

父は夕霧、母は雲井雁也、此歌は十月朔日(ついたち)匂宮宇治山に紅葉の宴し給へる時、御供に参りて詠る也、心は過(すぎ)し年の春、同宮の御供にて花見に来りしをりうばそくの宮のまだ世におはしけるを、今はかくれ給ひて姫君たちのさぞさびしくやおはすらんといふ心を花の春と暮秋(ぼしう)のさびしさもて言るにて、木本(このもと)に子の許(もと)をよせたり、さへは大方の梢ともにむかへて言る也、

【歌意】

いつのことであったか、花の盛りに一目見た木の下までも、秋は寂しいことでしょう。

(改頁)

108_右衛門督(ゑもんのかみ)

いづこより 秋は行けん 山里の もみぢのかげは すぎうきものを

【頭注】

父は夕霧、母は藤内侍なり、この歌も上とおなじ紅葉の宴に此人はあとより明石中宮の御使にて参りてよめるなり、こゝろはこの山里の紅葉の蔭の面白さにわれはこゝを行過うく思ふを秋はこれを見捨ていづくより行けん事ぞと也、

【歌意】

いったいどこから秋は去っていったのか。山里の紅葉の陰は立ち去りにくいものであるのに。

(改頁)

109_宮大夫(みやのたいふ)

見し人も なき山里の 岩垣に こゝろ長くも はへるくづかな

【頭注】

明石中宮大夫也、此人は老人(おゆびと)にて昔の優婆塞宮をも見知たる人也、是も同じ時に中宮の仰事にて又々あとより参りて詠る歌也、心は爰(ここ)に住て見給ひし優婆塞宮も今はなき物を、石垣に葛(くず)の心長くもはひ残れる事かなと昔を忍びたる也、こゝろは葛の長きよせ也、

【歌意】

会ったことのある方も亡くなった山里の岩垣に、今も変わらずに気長に這いまわっている蔦よ。

(改頁)

110_宇治律師(うじのりし)

君にとて あまたの春を つみしかば つねをわすれぬ はつわらびなり

【頭注】

君にとて あまたの春を つみしかば つねをわすれぬ はつわらびなり

優婆塞宮の法(のり)の師なり、橋姫巻に阿闍梨(あざり)、蜻蛉(かげろふの)巻に律師となる、此歌はうばそくの宮かくれ給ひて後に御娘の姫君のもとへ年始状(ねんしじやう)に蕨(わらび)つくづくしを添(そへ)てまゐらせたる歌也、心は父宮御在世には数年奉来し嘉例(かれい)なれば、いつものしるしを忘れぬばかりに奉る蕨ぞと也、春を積(つむ)に蕨を摘(つむ)を兼たり、

【歌意】

あなたのために年ごとの春に摘んできましたので、今年もいつもどおりの初蕨を摘んで差し上げます。

(改頁)

111_弁尼(べんのあま)

さきにたつ なみだの河に 身をなげば 人におくれぬ 命ならまし

【頭注】

父は左中弁、母は柏木右衛門督の乳母也、宇治宮に仕へて総角(あげまきの)姫君かくれ給ひて後、早蕨(さわらびの)巻に尼に成ぬ、此歌は則姫君のうせ給へるをなげきて詠る也、心は何事につきてもまづ涙のこぼれて川となるばかりなるを、其涙の川に身をなげたらば姫ぎみにもおくれず死るべかりけりと也、

【歌意】

先立って流れる涙、その涙の川に身を投げたなら、(姫君に)死におくれることもなかったのに。

(改頁)

112_二条院大輔君(にでうのゐんのたいふのきみ)

ありふれば 嬉しき瀬にも あひけるを 身を宇治川に なげてましかば

【頭注】

始宇治宮に仕へ、後(のち)二条院に侍(さむら)へる女房也、此歌は中姫君匂宮に迎へられて二条院に移り給ふ時に詠る也、心は世に長らへ在経(ありへ)て見ればかゝる嬉しき時にもあひける物を、もし今迄に時に合ざる身をうき物に思ひわびて川に投などもしたらば此悦(よろこび)は有まじきをと也、身を用無物(ようなきもの)に思ひ捨たらばの心を如此(かく)はいふ也、憂(う)を宇治にいひ懸たり、嬉しき瀬といふも川のよせ也、

【歌意】

生き永らえていたので、このようなうれしいことにもめぐり合えました。世をはかなんで宇治川に身を投げていましたら叶いませんでした。

(改頁)

113_行心女房(ゆくこころのにようばう)

すぎにしが 恋しきことも 忘れねど 今日はたまづも ゆく心かな

【頭注】

同所の女房にて同時によめる歌也、心は過去(すぎさり)給ひし総角姫君の恋しさも忘れ得ねども、今日はまた中姫君のめでたき御門出にて一番に心の浮たつ事かなと也、はたは又と言におなじ、

【歌意】

亡くなった姫君を恋しく思う気持ちを忘れたわけではないけれども、今日の門出は何をおいてもうれしいことです。

(改頁)

114_新帝(しんてい)

霜にあへず かれにしそのゝ 菊なれど 残りのいろは あせずもあるかな

【頭注】

朱雀院の皇子、御母は承香殿女御(しようきやうでんのにようご)髭黒大臣の妹也、標柱(みをつくしの)巻に東宮に立、梅枝巻に御元服、若菜巻に御位につかせ給ふ、此歌は此帝の皇女の二宮の御母藤壺女御うせ給ひて後、女二宮の御心細くおはしますを薫の北方に給はらんと思召て且薫にほのめかし給へる御歌也、心は病に堪ずしてかくれいにし母女御に捨られ給へる女二宮なれども、残止りて盛の御年におはしますといふ事を霜枯の園に咲残たる菊の移はぬ色になずらへて詠給へる也、あへずはたへず也、あせずはかせずと言におなじ、

【歌意】

霜に堪えられず枯れてしまった園の菊ではあるが、残りの花の色は鮮やかなものである。

(改頁)

115_按察君(あぜちのきみ)

うちわたし 世にゆるしなき せき川を みなれ初(そめ)けん 名こそをしけれ

【頭注】

三条宮の女房にて薫の思ひ人也、此歌は薫の夜深く別れて出るを恨て詠る也、心は目に見るのみにて逢事はゆるし給はぬ程の中なる物を、馴そめて居るらんやうに外人にはいはれん名のみなるが惜(をし)きといふ心を、逢坂の関の小川によせてよめる也、打渡(うちわたし)は見渡におなじ、見馴(みなれ)に水馴をそへたり、

【歌意】

いつまで経っても世間から認められない仲なのに、親しくなったと浮き名が立つのことは辛いことです。

(改頁)

116_按察大納言(あぜちのだいなごん)

世の常の いろとも見えず 雲居まで たちのぼりける 藤なみの花

【頭注】

世の常の いろとも見えず 雲居まで たちのぼりける 藤なみの花

新帝の女二宮に心を懸し人也、然(しか)るを薫に下し給ふべく定られて、明日女二宮を薫の方へ渡さるべき前日(まへび)、藤壺にて藤の宴ありし時に此歌は詠る也、心は世の常の御贔屓(ごひき)とも思はれず、帝の御かしづき娘の聟(むこ)に撰(えらま)れて成上れる薫はよくよくの果報者(くははうもの)よといふこゝろを高き梢にまとひのぼれる藤によせていへる也、妬(ねた)き心を含めり、

【歌意】

世の常の花の色とは見えない。雲の上(宮中)まで立ち上って咲く藤の花は。

(改頁)

117_常陸北方(ひたちのきたのかた)

しめゆひし こ萩がうえも まよはぬに いかなる露に うつるした葉ぞ

【頭注】

始中将君と言て、優婆塞宮に仕へ、浮舟姫君を産て後、常陸介(ひたちのすけ)の妻(め)と成し人也、此歌は浮舟姫君を少将に逢せんと思ひつるを、少将の心移て常陸介が実の娘の方に定りたる時に少将に詠懸たる也、心は約束したる我子の方は違(たがは)んともせぬをいかに移れる御心ぞといふ事を花は乱ずして露に下葉の移ふによせたり、しめゆふは領(れう)する事にて、今は約束したるをいふ、

【歌意】

標(しめ)を結った小萩の上葉は乱れていないのに、どんな露で色が変わった下葉なのでしょうか。

(改頁)

118_少将(せうしやう)

宮城野の こはぎがもとゝ しらませば つゆもこゝろを わかずぞあらまし

【頭注】

上の歌の返し也、心は優婆塞宮の御子也といふ事を知たらば聊(いさゝか)も外(ほか)へ心を移す事などは有まじき物を、唯ひたちの介がまゝ子と而已(のみ)聞たるからに思ひおとして今更残念也といふ心也、宮城野のこ萩に宮の御子といふ事をそへたり、宮城野は陸奥(みちのく)萩の名所也、

【歌意】

宮城野の小萩のところの方と知っていたならば、わずかばかりも心を分けることはなかったでしょう。

(改頁)

119_小宰相君(こざいしやうのきみ)

あはれしる 心は人に おくれねど かずならぬ身に きえつゝぞふる

【頭注】

明石中宮の御腹なる二品宮の女房にて薫の思ひ人也、此歌は浮舟姫君はかなく成て後、薫の歎甚(はなはだ)しき、ととぶらひたる也、心は世の哀を知事は人並におくれず君が御歎をも心に推量(おしはかり)てはあれども、御とぶらひなど申すほどの人数(ひとかず)にもあらぬ身なれば、心のみ消はかりに物思ひて日を経ると也、

【歌意】

悲しみを知る心は誰にも劣りませんが、取るに足らない身と思って消え入らんばかりに過ごしていました。

(改頁)

120_一品宮中将君(いつぼんのみやのちうじやうのきみ)

花といへば 名こそあだなれ 女郎花(をみなべし) なべての露に みだれやはする

【頭注】

同宮の女房也、此歌は女房どち物語して居たる所へ薫のより来てたはふれに「女郎花乱るゝ野辺にまじるとか露のあだ名をわれにかけめや」と詠かけられたる返し也、心は女はあだなる物のやうに名に立てこそあれども一通りの男に心を乱すものかは、みだす物にあらずといふ心を女郎花の露によそへていへる也、

【歌意】

花の名前からすると浮ついたように思われていますが、女郎花はどのような露にでも乱れるということはありません。

(改頁)

121_弁御許(べんのおもと)

旅寝して 猶こゝろみよ をみなべし 盛のいろに うつりうつらず

【頭注】

おなじ宮の女房にて上とおなじ時によめる歌なり、心はさやうに口清(くちぎよ)くのたまへども、猶さかりの色にはこゝろの移る物かうつらぬものか、女の中に宿りして自身を試(こゝろみ)給へと也、是も薫の歌に答へたる也、

【歌意】

旅寝をして一度試してください。女郎花の盛りの色に心が移るか移らないかを。

(改頁)

122_中将(ちうじやう)

あだし野の 風になびくな 女郎花 我しめゆはん 路とほくとも

【頭注】

小野尼の娘の聟也、此歌は姫うせて後に小野尼浮舟姫君を養へるを恋てよめる也、心は外の人のいひよるともなびく事なかれ、かならず我物と領(れう)せん、よしや都より小野迄路の程は遠くともといふ心を、女郎花によそへて言る也、しめゆふは領する事也、あだし野は他国(たこく)をあだし国、他人をあだし人と言に同じく他所(あだしところ)の野をいふ也、

【歌意】

あだし野の風になびかないでくれ、女郎花よ。わたしのものと標(しめ)を結ぼう、たとえ道は遠くとも。

(改頁)

123_小野尼(をののあま)

うつしうゑて おもひみだれぬ 女郎花 うき世をそむく 草の庵(いほり)に

【頭注】

横川僧都の妹也、此歌は浮舟姫君を養(やしなひ)取てより、娘の替りに聟の中将に逢せんと尼が心にも思ひて種々(くさぐさ)進むれども、浮舟の聞入ざるをわびて則(しなはち)上の歌の返しに詠る也、心は色々うき事のある世の中の厭(いとは)しさにこそ世をそむきたる草の庵なる物を、此姫君養初てより尼に似げなき物あつかひをして心を労(なやま)し侍るといふ事を、庵室(あんじつ)の庭に女郎花移し植たるによそへて言り、

【歌意】

女郎花を移し植えたことをどうしたらよいものか悩んでいます。憂き世を厭い離れた草庵に。

(改頁)

[奥付]

天保十年己亥十二月年発行

松軒田靖書

棔斎清福画

玉山書堂梓

※二丁にわたり「出版目録」あり、省略