画像をクリックすると原本の高精細画像が表示されます。

[内題]

娯勢武肥也矩仁無移新喩

(改頁)

[序文1]

建武のみたれより君臣上下こゝろこゝろに九重をいてゝ

みやこちかきしるへのかたへしりそきたまひける中に、

後普光院摂政殿下は嵯峨の中の院に世の塵をさけ

おはしましける時、京極中納言の跡にやならはせ給ひけん、天

暦の御門より其比の君臣に至るまてをおほし出るまゝに、

時代のあとさきをもついてす、み心によしとおほすまゝを

かいあつめおかせ給ひけるか、其後六首(あるひは八首とも)虫はみほろひ

けるを、後の中の院の関白(顕実公)殿下おき給はせたまひて、

後撰百人一首と名つけ給ひけるとなん、此書は彼御家の

太夫のもとより長門の国阿武の春日の祠の宮司波多野

なにかしか家につたへたりしをうつしえて梓にちり

はむることにはなりぬ

(改頁)

※御会参加の歌人名の翻刻は割愛

(改頁)

※御会参加の歌人名の翻刻は割愛

(改頁)

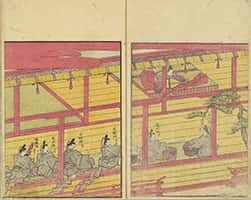

[建保六年八月中殿御会]

順徳院建保六年八月十三日、中殿御会の図にて筆者は正五位下藤原信実

朝臣也、この日管絃の御遊ありて後に主上をはしめ奉り、 池ノ月久ク明シといふ

題にて公卿殿上人廿六首の和歌をよませ給へり、信実朝臣も此人数の内にて

「明らけきみかけになるゝ池水を月にそみかく万代の秋」といふ歌をよまれたり、

(改頁)

[序文2]

みけつ国名庭わたりに住人の後

撰百人一首といへるふみに、秋の田

の鴫のはしかきたかへよとこ

へり、こは良基のおとゝの御撰と

かやいひつたへて、うみをなす長

門の春日の宮つかさの家にひめ

(改頁)

置し書とて、抑もゝつ人の歌を

あつめしは定家の中納言の賢

寂入道のかきとめに随ひてかい

つけおくられしを始として、後の世に

も是かれ集し人もあれと、彼おとゝ

のみ撰ひは、石上ふりにしころより、

(改頁)

いかゝさきいかなる事にか聞つたへ

さりしか、今なむ呉竹の世に

おほやけにもなりなは、誰も誰も

玉くしけ底たからと木綿花

のめてさかへて、此たはかりをも

谷くくのさわたるきはみまてよろ

(改頁)

こひにおもひつゝ、言のはの露の

ふる事を、軒の忍ふのしのは

さらめやも、

寛政申のとし霜月中の二日

おほきみつの位さた直しるす