画像をクリックすると原本の高精細画像が表示されます。

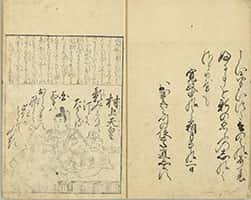

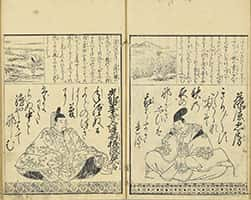

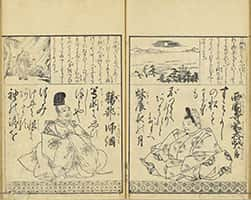

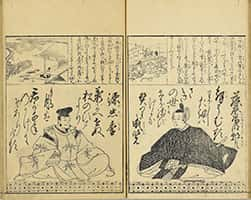

01_村上天皇

影(かげ)みえて汀(みぎは)にたてるしら菊はおられぬなみの花かとぞみる

【頭注】

此(この)御歌(おんうた)は、菊の花の水にうつりたるをよませたまへり、みぎはとは、水際といふ事なり、たてるとは、はへてあるといふ心なり、〇御歌の心は、菊の花の影が、水の上に見えて、その菊は、水際にはへてあるが、折(おる)にもおられぬ、波の花のやうに見ゆるといふこゝろなり、波を花に見たてたる事は、古今集の歌に、「谷風にとくる氷のひまごとにうちいづる波や春の初花」とよめり、今此(この)御製(ごせい)は、しらぎくの水にうつりたるを、波の花とよませたまへり、

【歌意】

水際近くの白菊の花が色美しく咲いている。それが水の上にも映って、あたかも波の花のようにさざ波に揺れている。

【作者】

村上天皇(むらかみてんのう)

九二六~九六七。第六十二代天皇。醍醐天皇の第十四皇子。第二番目の勅撰和歌集『後撰和歌集』の撰進下命者。

【備考】

『新勅撰和歌集』巻第五・秋歌下に入集(三一三)。「康保三年内裏菊合に 天暦御製」とある。『村上天皇御集』(一三三)にも。

(改頁)

02惟喬親王

白雲のたえずたな引峯(みね)にだにすめば住ぬる世にこそありけれ

【頭注】

白雲のたえずたなびく峰とは、都をはなれたる深山(しんざん)の体なり、だにのてにはは、さへといふこゝろなり、〇御歌の心は、住なれたまひし都をよそにして、不断に雲のたなびく山奥にさへ、住ばすまるゝ世のなりゆきなる哉と、述懐(しゅつくわい)のこゝろをよませたまへり、

【歌意】

白雲が絶えずたなびいている深山であっても、住もうとすれば住める世の中であることだ。

【作者】

惟喬親王(これたかのみこ)

八四四~八九七。文徳天皇第一皇子。母は紀名虎の女静子。在原業平、紀有常らとの交遊が『伊勢物語』等で知られる。

【備考】

『古今和歌集』巻第十八・雑歌下に入集(九四五)。『古今和歌六帖』(「岑、一〇〇九」)、『定家八代抄』(一七〇二)にも。

(改頁)

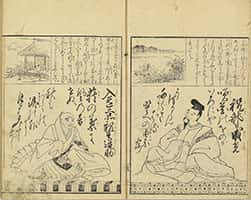

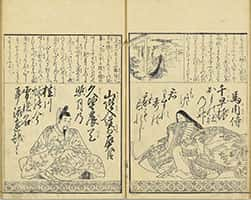

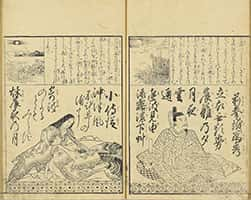

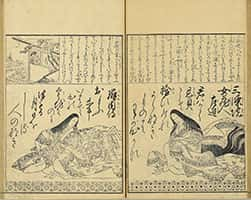

03常磐井入道前太政大臣

沖つかせふきしくうらの葦の葉のみだれてしたにぬるゝ袖かな

【頭注】

此歌の心は、沖より吹しきる風に、浦辺の芦の葉がしどろもどろにみだれて、波にぬゝるやうに、われも恋ゆへに、いろいろに心がみだれて、人目にかゝらぬやうに、袖を涙にてぬらす事かなとよめり、

【歌意】

沖からの風が強く吹き付けて葦の葉がしとどに濡れるように、(あの方を想って物思いに耽り、)私の袖は人知れず流す涙に濡れている。

【作者】

常磐井入道前太政大臣(ときわいのにゅうどうさきのだじょうだいじん)

一一九四~一二六九。西園寺実氏。御子左家と姻戚関係があり、歌合にも多く参加し、歌会も主催した。

【備考】

『続拾遺和歌集』巻第十一・恋歌一に入集(七七一)。「洞院摂政家の百首歌に、おなじ心(忍恋)を」とある。『題林愚抄』(六二四七)にも。

(改頁)

04_祝部成光

咲(さく)花のをのが色にやうつるらん千ぐさにかはる野べのゆふ露

【頭注】

千種(ちぐさ)は秋草のいろいろあるをいふなり、〇歌の意は、秋の野に咲たる草の花どもの、をのれをのれが色々にうつるゆへにや、をきわたす夕(ゆふ)露(つゆ)の色も、さまざまにかはりて見ゆる事よとよめるなり、

【歌意】

秋の野に咲く千草の花々が、それぞれの色に移ろっていく。そして、野辺の花々に置く夕露の色も。

【作者】

祝部成光(はふりべなりみつ)

生没年未詳。『新千載和歌集』以下に十首入集。

【備考】

『新続古今和歌集』巻第四・秋歌上に入集(四〇四)。

(改頁)

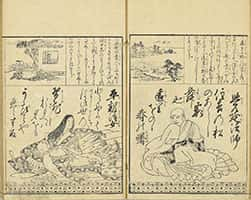

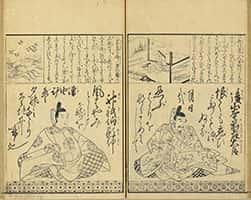

05_入道二品親王道助

荻(をぎ)の葉に風のおとせぬ秋もあらば涙の外(ほか)に月はみてまし

【頭注】

此歌の意は、荻の葉に風の音づるれば、何となうものがなしくなるゆへに、をのづから涙ぐみたる目にて月を見るが、秋のならひと成(なり)たれば、もし荻の葉に風の音せぬ秋もあらば、涙の外に、あきらかなる月を見ん事よとよませたまへり、

【歌意】

荻の葉を鳴らす風が吹かなかったとしたら、悲しさに涙を流すことがないので清かな月を眺めることだ。

【作者】

入道二品親王道助(にゅうどうにほんしんのうどうじょ)

一一九六~一二四九。後鳥羽天皇の第二皇子。仁和寺門跡。家にて五十首歌会などを主催。

【備考】

『新勅撰和歌集』巻第四・秋歌上に入集(二二三)。詞書「秋歌よみ侍りけるに」。『御室五十首』(三二〇)、『和漢兼作集』(五五八)などにも。

(改頁)

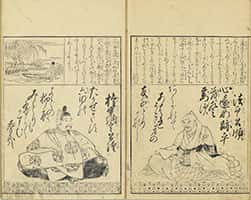

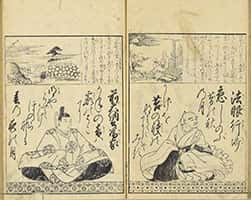

06_法印公順

心をも跡をもとめずあくがれてあはれうき身の友千どりかな

【頭注】

浜辺などに鳥の足跡(あしあと)をつくる事を、跡をとゞむるといふ、又千鳥は、あまたつれだちてとぶものゆへに、友ちどりともいふなり、あこがるゝとはうかれありく事也、あはれとは、嗚呼(ああ)と嘆息(たんそく)する事なり、〇歌のこゝろは、わが心をも、住居(すまゐ)する跡をも、一所(ひとところ)にとゞめずして、あなたこなたとうかれありくわが身なれば、今はうき身の友とすべきものは、浜辺に足跡をもとゞめずしてむれたつ千鳥ばかりなりとよめり、

【歌意】

我が心をも住処をもどどまることなく浮かれ彷徨う我が身であるので、友とするのは浜辺で足跡も遺さずに飛び立つ千鳥だけ。

【作者】

法印公順(ほういんこうじゅん)

生没年未詳。藤原秀能の曽孫。二条派の歌人で、二条為世に和歌を学ぶ。自撰家集に『拾藻鈔』。

【備考】

『新千載和歌集』巻第十六・雑歌上に入集(一八二一)。詞額「修行し侍りける時、千鳥の鳴くをききてよめる」。『拾藻鈔』(法印公順の家集)に「修行し侍りし時、千鳥のたちさわぎ侍りしを見て」(二七〇)とある。

(改頁)

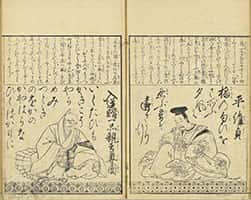

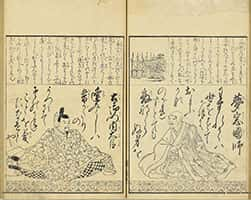

07_権中納言公経

たかせさす六田(むつた)のよどの柳原みどりもふかくかすむ春哉

【頭注】

六田の淀(よど)は大和の名所也、〇歌の意(こころ)は、高瀬(たかせ)舟(ぶね)をさし行六田の淀は一面に柳の有ところなれば、その柳が水にうつりて、みどりの色にふかくかすめる春のけしきかなとよめるなり、

【歌意】

川の瀬の浅いところを棹さして舟がゆく六田の淀の柳原は緑の色も深く霞んでみえる春であるな。

【作者】

権中納言公経(ごんちゅうなごんきんつね)

一一七一~一二四四。父は藤原実宗、母は藤原基家女。『新古今和歌集』に十首入集。『百人一首』九六番の作者。本書二八番に「西園寺前太政大臣」として再度載る。

【備考】

『新古今和歌集』巻第一・春歌上に入集(七二)。詞書「建仁元年三月歌合に、霞隔遠樹といふことを」。「新宮撰歌合建仁元年三月」二番・右歌。「新時代不同歌合」(六四)、『歌枕名寄』(二二七二)、『井蛙抄』などにも。

(改頁)

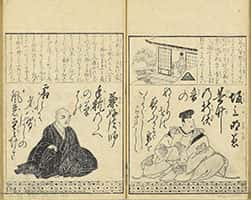

08_法橋顕昭

わしの山いかにすみける月なればいりでの後も世を照らすらん

【頭注】

鷲の山とは、仏の説法したまひし、天竺(てんじく)の霊(れう)鷲山(じゆせん)の事なり、〇此歌のこゝろは、仏を月にたとへて、かの霊鷲山にて説法したまひし、釈尊(しやくそん)の徳は、いかばかり世界にすみわたりたる月のごとくにましまして、入滅(にうめつ)したまひたる後の世まで、かの仏(ぶつ)徳(とく)の世界をてらさせたまふ事なるぞと、仏道の広大なる事を感じてよめるなり、月の入事を仏の入滅にたとへたり、

【歌意】

釈迦が説法したあの霊鷲山を浄らかに照らす月であるので、釈迦入滅の後もその月の光はこの世を照らし続けることであろう。

【作者】

法橋顕昭(ほっきょうけんしょう)

一一三〇頃~未詳。左京大夫顕輔の猶子となり、六条藤家の歌学を継承、歌論書『袖中抄』など多くの著述がある。

【備考】

『続古今和歌集』巻第八・釈教歌に入集(七七六)。『月詣和歌集』(一〇五六)にも。

(改頁)

09_後光巌院

心だに通はゞなどか鳰(にほ)とりのあしまをわくる道もなからむ

【頭注】

鳰(にほ)鳥(とり)は水にすむとり也、〇歌のこゝろは、池などに芦のしげくはへてあるあたりは、そのあしの間に道はなきやうなれども、こゝろさへむかふへ通はゞ、かの鳰鳥も、しげき芦間をわくる道のなきといふ事はあるまじきなり、わが中もかの人の真実のこゝろありて、我かたにかよふものならば、いかほどしげき人目のさはりある中なりとも、あはれぬといふ事はあるまじきものをとよませたまへり、

【歌意】

あの方への真情があるならば、鳰鳥が狭い葦の間をわけて進んでいくように、いくつもの障害を乗り越えて会うための道もないことがないであろう。

【作者】

後光巌院(ごこうごんいん)

一三三八~一三七四。北朝第四代天皇。光巌天皇の第二皇子。史書に通じ、和歌にも秀で『後光巌院御百首』がる。

【備考】

『新後拾遺和歌集』巻第十二・恋歌二に入集(一〇二四)。詞書「延文百首歌めされし時、寄鳰恋」。『題林愚抄』(七九五一)にも。

(改頁)

10_前大納言経長女

いつはりと思ひもはてばいかゞせむ待をたのみの夕ぐれの空

【頭注】

此歌のこゝろは、こよひこんといひしは、いつはりにて有けると、思ひはつるやうに、此夜がむなしう明たらばいかにせん、こよひは来まさんと、待ほどが、心にたのみのある、此夕ぐれの空なりとよめる也、

【歌意】

今宵も空約束で夜が明けてしまったならどうすればよいのだろうか。あの方が訪ねて来るのを待つ夕暮れ時の空。

【作者】

前大納言経長女(さきのだいなごんつねながのむすめ)

生没年未詳。吉田経長の女。『続千載和歌集』初出。

【備考】

『続千載和歌集』巻第十三・恋歌三に入集(一二九八)。

(改頁)

11_鴨長明

吹のぼる木曾のみさかの谷風にこずゑもしらぬ花をみるかな

【頭注】

木曽の御坂(みさか)は、信濃の名所なり、谷風のふきのぼるといふ詞は、源氏物語より出(いで)たり、〇歌のこゝろは、木曽の御坂を行(ゆく)に、あたりの深き谷より、吹あがる風につれて、梢をもしらぬ花を見る事かなとよめり、これはたかき坂みちを行ことなれば、ふかき谷かげのさくらは、その梢をもみねば、花のありどころをしらぬに、谷風の吹あぐるにつけて、下より花がちりあがりたるをみたるけしき也、

【歌意】

木曾の御坂峠をゆくと、谷から吹き上げて来る激しい風に梢もわからない桜の花びらが舞い上がってくる。

【作者】

鴨長明(かものちょうめい)

一一五五~一二一六。鴨御祖神社(下賀茂神社)禰宜長継の男。『方丈記』のほか、歌書『無名抄』、仏教説話集『発心集』などの著作がある。

【備考】

『続古今和歌集』巻第二・春歌下に入集(一三九)。詞書「花歌とて」。『万代和歌集』(「山路落花を」、三八五)、『歌枕名寄』(六五九八)にも。

(改頁)

12_皇太后宮大夫俊成女

下もえにおもひ消なむ煙(けふり)だに跡(あと)なき雲のはてぞ悲しき

【頭注】

したもえとは、火のふすぼりてもえあからぬをいふ、あとなき雲とは、雲といふものは、空にあるかとみれば、跡もなくきえうするゆへにいへり、〇歌のこゝろは、我おもひは、上にはみえず、心のうちにて、下もえにふすぼる火のごとくにてあれば、此まゝにおもひこがれて、我身(わがみ)もむなしく消もやせん、さすれば、そのけふりさへ、あとなき雲とならん果のかなしきとなり、思ふ心をその人にしらせずしてやまん事を歎きたる歌也、

【歌意】

人知れず恋こがれて死んでしまうであろう。我が身を葬る煙さえ雲に紛れて消えていく行末を思うと、悲しさがつきない。

【作者】

皇太后宮大夫俊成女(こうだいごうぐうのたいぶとしなりのむすめ)

生没年未詳。藤原頼盛の女、母は酒税の女八条院三条。俊成の養女となる。『新古今和歌集』に二九首入集。

【備考】

『新古今和歌集』巻第十二・恋歌二に入集(巻頭歌、一〇八一)。詞書「五十首歌たてまつりしに、寄雲恋」。『俊成卿女集』(二〇一)、「仙洞句題五十首」(二四三)、「自讃哥」などにも。

(改頁)

13_後普光園院摂政太政大臣

唐(から)衣(ころも)袂(たもと)ゆたかにつゝむかなわが身にあまる君がめぐみを

【頭注】

唐衣とは、衣をほめていふことばなり、古今集の歌に、「うれしきを何につゝまんからころもたもとゆたかにたてといはましを」とよめるを、本歌にてよませたまへり、〇今此歌の意は、我身にあまるほどなる、君の御めぐみを、ゆたかにたちぬはせたるたもとにつゝみて、君恩(くんをん)を謝し奉るといふ心也、此百人一首の撰者(せんじや)の御詠(ごゑい)にして、みつから此歌を撰(ゑら)み入たまひしにても、忠臣の誠はあらはれ侍りぬべし、

【歌意】

唐衣のゆったりとした袂いっぱいに包み込めることです。身に余る大君からの御恵みを。

【作者】

後普光園院摂政太政大臣(ごふこうえんいんせっしょうだじょうだいじん)

一三二〇~一三八八。二条良基。和歌、蹴鞠などに通じ、連歌の大成者として知られる。『菟玖波集』を撰し、多くの連歌論書を著す。序文、頭注によると、この百首の撰者とされる。

【備考】

『延文百首』(一一〇〇)

(改頁)

14_花園院

もゝしきにうつし植てぞ色そはんはこやの山の千代のくれ竹

【頭注】

百(もも)敷(しき)は禁中をいふ、藐(は)姑(こ)射(や)の山は、もと仙人のすみかの事にて、仙洞(せんとう)の御事にたとへていへり、〇此御歌の心は、仙洞の千代もさかへん呉竹(くれたけ)を、禁中(きんちう)にうつしうへてぞ、色の添(そは)んとよませたまへるなり、

【歌意】

仙洞の千代を経た呉竹は、(百敷の)宮中に移し植えることでいっそう色を添えることでしょう。

【作者】

花園院(はなぞののいん)

一二九七~一三四八。第九十五代天皇。伏見天皇の第四皇子。学問を好み、書画、和歌などに優れる。京極為兼、永福門院に和歌を学び、京極派和歌の主要歌人に数えられる。

【備考】

『新後拾遺和歌集』巻第二十・慶賀歌に入集(一五四七)。後伏見院御製にたいする返歌。

(改頁)

15_法印浄弁

幾夜(いくよ)わが家路忘れて斧(をの)の柄(え)の朽木(くちき)のそまの月を見るらむ

【頭注】

家路とは、わか家へかへる道をいふ、斧の柄の朽るとは、もろこしの王質(わうしつ)といふ人、山に入て仙人の碁をうちたるを見ゐたる間に、あまたのとしをへて、もちらる斧の柄の朽たる故事也、朽木の杣(そま)は、近江(あふみ)の名所なり、〇歌のこゝろは、秋の比はいく夜もいく夜も家にかへる事をわすれて、かのもろこし人の仙人の碁に見いりて、斧のえの朽たるをもしらざりしやうに、この朽木の杣の月を見ることよとよめる也、故事より名所に詞をいひかけたる哥也、

【歌意】

斧の柄が朽ちてしまうほどに、幾夜も我が家に帰ることなく飽かず朽木の杣の月を眺めることであろう。

【作者】

法印浄弁(ほういんじょうべん)

生年未詳~一三五六。鎌倉時に代の天台宗の僧侶、歌人。子の慶運とともに和歌四天王(為世門の四天王)の一人に数えられる。

【備考】

『新続古今和歌集』巻第四・秋歌上に入集(初句「いく夜われ」、四五六)。詞書「杣月」。『題林愚抄』(四〇六一)にも。

(改頁)

16_権大納言資明

あさひ山まだかげくらき明ぼのにきりのした行宇治のしば舟

【頭注】

朝日山も宇治も、山城の名所なり、〇歌の意は、朝日山の山陰はまたほのぐらき曙に、一面にたちわたりたる霧の下を、宇治川の柴(しば)つみたる舟の行(ゆく)けしきをよめり、

【歌意】

朝日山の山陰がまだほの暗い曙、霧が立ち込めた宇治川を柴船が下っていく。

【作者】

権大納言資明(ごんだいなごんすけあきら)

一二九七~一三五三。柳原資明。鎌倉時代後期から南北朝時代にかけての公卿。

【備考】

『風雅和歌集』巻第七・秋歌下に入集(六五七)。詞書「百首歌たてまつりし時」。『歌枕名寄』(三七七)にも。

(改頁)

17_禎子内親王家摂津

行秋のたむけの山のもみぢばゝかたみばかりやちりのこるらん

【頭注】

手(た)向山(むけやま)は大和の名所也、行秋のたむけの山とつゞけたる心は、すべて旅行人(たびゆくひと)は、山をこゆる時は、その山の神へぬさをたむくるとて、五色(ごしき)のきぬのきれをちらしかけて行ものなれば、今過(すぎ)行(ゆく)秋も、この山にもみぢをぬさと手(た)向(むく)るならんと、興(けう)じてよめり、〇歌の心は、くれゆく秋の手向をする、この山のもみぢばは、秋のかたみと思ふほど、すこし跡にちりのこりたるにてあらんといふこゝろ也、

【歌意】

暮れて行く秋の手向けをする手向山の紅葉は、秋の形見と思うばかりにわずかに散り残っている。

【作者】

禎子内親王家摂津(ていしないしんのうけのせっつ)

生没年未詳。藤原実宗女。皇后宮摂津、斎院摂津などとも。家集に『摂津集』がある。『金葉和歌集』初出。

【備考】

『新勅撰和歌集』巻第五・秋歌下に入集(三五七)。詞書「秋のくれのうた」。『前斎院摂津集』(二九)にも。

(改頁)

18_藤原忠房

きりぎりすいたくな鳴(なき)そ秋の夜のながき思ひは我ぞまされる

【頭注】

いたくはきびしくなどゝいふ心也、〇歌の意は、すべてものおもひのある時は、なくものなれば、きりぎりすの鳴をきゝて、汝(なんぢ)もさびしくなく事なかれ、秋の夜の長きやうに、はてしなく物思ひをする事は、なんぢよりわれはまさりてあるぞといふ心也、

【歌意】

こおろぎよ、あまり鳴かないでくれ。この秋の夜のように長く尽きることのない物思いは、私がまさっているのだから。

【作者】

藤原忠房(ふじわらのただふさ)

生年未詳~九二八。中古三十六歌仙の一人。貫之、兼輔らとの贈答が残る。『古今和歌集』初出。

【備考】

『古今和歌集』巻第四・秋歌上に入集(一九六)。詞書「人のもとにまかれりける夜、きりぎりすのなきけるをききてよめる」。『古今和歌六帖』(三九八七)、『和漢朗詠集』(三三三、作者を素性とする)、『撰集抄』などにも。

(改頁)

19_光明峯寺入道前摂政左大臣

年経(へ)ぬるよどのつぎはし夢にだにわたらぬ中と絶えやはてなむ

【頭注】

淀のつぎはしは、津の国の名所なり、〇歌のこゝろは、我恋は、としを経ても、おもふ人にえあはねば、かのよどのつぎ橋が、年をふればけたなどの朽て、わたられぬやうになりて、絶(たえ)はつるごとく、われもその人に夢にさへあはずして、終(つゐ)に中の絶もやせんと歎きたるうたなり、

【歌意】

年月を経た淀の継橋が渡れなくなるように、夢の中であっても逢うことがかなわない。あなたとの中は絶え果ててしまうのだろうか。

【作者】

光明峯寺入道摂政太政大臣(こうみょうぶじのにゅうどうさきのせっしょうさだいじん)

一一九三~一二五二。九条道家。鎌倉時代前期の公卿。藤原(九条)良経の次男。祖父兼実以来の九条家歌壇で歌会や歌合を主催。『新勅撰和歌集』初出。

【備考】

『続拾遺和歌集』巻第十五・恋歌五に入集(一〇四六)。『六華和歌集』(一六五二)、『歌枕名寄』(四三四六)にも。

(改頁)

20_馬内侍

千早振(ちはやふる)かもの社(やしろ)の神もきけ君わすれずば我も忘れじ

【頭注】

ちはやふるは、神といふ枕詞なるゆへ、ちはやふるかものやしろともつゞけたり、〇歌の意は、加茂の明神(みやうじん)もわがちかひのことばをきかせたまへ、わがおもふ人がわれをわすれずば、われもその人をいつまでもわすれ侍らじと、神かけてちかひたるうたなり、

【歌意】

(千早ふる)賀茂の神も聞し召せ、あなたが忘れなければわたしもあなたのことを忘れることはないというこの誓いの文を。

【作者】

馬内侍(うまのないし)

生没年未詳。平安時代中期の女流歌人で、中古三十六歌仙、女房三十六歌仙の一人。家集に『馬内侍集』がある。『拾遺和歌集』初出。

【備考】

『千載和歌集』巻第十五・恋歌五に入集(九〇九)。詞書「左大将朝光ちかごとふみをかきて、かはりおこせよとせめ侍りければ、つかはしける」。『馬内侍集』(八〇)、『定家八代抄』(一二四四)などにも。

(改頁)

21_山階入道前左大臣

久堅(ひさかた)の天照(あまてる)月の桂川秋の今宵(こよひ)の名に流れつゝ

【頭注】

久方は天といふ枕詞なり、月の桂とは、もろこしの故事に、月の中に桂の樹(き)のあるといふ事をいひつたへたるより起れり、これによりて、今此時にも、月のかつら川とつゞけたまへり、〇歌のこゝろは、久かたの天(そら)にてる月のかげが、此かつら川にうつりて、おもしろきをみるに、時も今は秋のもなかのこよひにて、川の名までが、彼(かの)月のかつらの名に、むかしよりながれ来(きた)りたるとこそなりといふ事也、

【歌意】

(久方の)天に照る九月十三夜の月影が(月の桂で知られる)桂川の水面に映って風情がある。

【作者】

山階入道前左大臣(やましなにゅうどうさきのさだいじん)

一二一七~一二七三。洞院実雄。西園寺公経男。家号は山階、法名は浄覚。『続後撰和歌集』初出。

【備考】

『新千載和歌集』巻第五・秋歌下に入集(四九八)。詞書「文永二年九月十三夜仙洞五首歌合に、河月を」。『第林愚抄』(四一一六)、『歌枕名寄』(六四四)にも。

(改頁)

22_覚延法師

住吉の松のあらしも霞む也遠里(とをざと)をのゝ春の曙(あけぼの)

【頭注】

遠里小野は住吉につゞきたる所にて、津の国の名所なり、〇歌の意は、すみよしの松のあらしの吹過(ふきすぎ)る方が、そのまゝに霞むやうに見ゆるは、遠里小野の春の明ぼのゝけしきなりとよめるなり、

【歌意】

住吉の岸辺の松も嵐に霞んで見える。ここ遠里小野の春の曙は。

【作者】

覚延法師(かくえんほうし)

生没年未詳。藤原公重の猶子。仁和寺の僧侶。『千載和歌集』初出。

【備考】

『新勅撰和歌集』巻第一・春歌上に入集(一四)。詞書「守覚法親王家に五十首歌よみ侍りけるに、春歌」。『御室五十首』(七〇七)にも。

(改頁)

23_平親清女

とにかくにうきは此世の習ひぞとおもへば身をもうらみやはする

【頭注】

此歌の意は、とにもかくにもうき事のあるは、此人間世界のならひぞとおもへば、我とわが身をうらみはせぬとよめり、うらみやはするとは、うらみはせぬといふ心のてにはなり、

【歌意】

あれやこれやと憂き事が多いのがこの世の習いであると思い知るならば、我が身を恨むことなどはないであろう。

【作者】

平親清女(たいらのちかきよのむすめ)

生没年未詳。鎌倉時代の女流歌人。加賀守平親清女。母は西園寺実材母。『続古今和歌集』初出。

【備考】

『続拾遺和歌集』巻第十七・雑歌中に入集(一一八一)。

(改頁)

24_平維貞

橘(たちばな)の匂ひをさそふ夕風に忍ぶ昔ぞ遠ざかり行

【頭注】

橘に昔をしのぶことをよみならはしたる事は、伊勢物語の、「さつきまつ花たちばなの香をかげばむかしの人の疎での香ぞする」といふ歌より起れり、〇今此歌の意は、橘の匂ひを吹さそふ夕風にて、恋しのぶむかしがいよいよ遠ざかり行やうにおぼゆるよしよめり、いかにといふに、橘の香の匂ふうちは、昔をしのぶこゝろがしきりなるに、その匂ひを夕風がよそへさそひゆけば、しのぶむかしも遠くなりゆくといふ心也、

【歌意】

昔を偲ぶ橘の匂いを誘う夕風が吹き過ぎて、偲ぶ昔も遠ざかってしまたように思われる。

【作者】

平維貞(たいらのこれさだ)

一二八五~一三二七。鎌倉時代後期の武将。北条氏、大仏(おさらぎ)維貞。『勇猛百人一首』にも載る。『玉葉和歌集』初出。

【備考】

『続後拾遺和歌集』巻第三・夏歌に入集(二〇五)。『題林愚抄』(二一九一)にも。

(改頁)

25_入道贈一品親王尊円

いくたびもかきこそやらめみずぐきのをかのかやはらなびくばかりに

【頭注】

水茎(みづくき)の岡は、近江の名所なり、又筆を水ぐきともいふ、萱原(かやはら)とは萱の一面にはへてある所をいへり、〇此歌のこゝろは、おもふ人のもとへ、いくたびもいくたびも筆をとりて、ふみをかきてやらん、水ぐきの岡のかや原は風になびくものなれば、たびたびふみをかきてやらば、その人もわれになびく事のあるべければ、とかくその人がわれになびくやうに、ふみをかきてやりて見んとよめるなり、

【歌意】

水茎の岡の萱原が風になびくように、あの方が私になびくように何度も手紙を書いて贈ろう。

【作者】

入道贈一品親王尊円(にゅうどうそういっぽんしんのうそんえん)

一二九八~一三五六。青蓮院門跡。伏見天皇の第六皇子。尊円流、青蓮院流と称される書法を創出。

【備考】

『新後拾遺和歌集』巻第十二・恋歌二に入集(一〇二三)。詞書「通書恋」。『題林愚抄』(七一九二)にも。

(改頁)

26_藻壁門院少将

をのが音につらき別(わかれ)のありとだに思ひもしらでとりや啼(なく)らむ

【頭注】

此歌の意は、あかつきになく庭(には)鳥(とり)が、をのれがねをなくによりて、つらききぬぎぬのわかれをする人の有といふ事を、思ひもしらずしてなくらんとよめり、

【歌意】

自分の鳴き声が名残惜しい朝の別れを告げていることなど、知ることなく鶏は鳴くのであろう。

【作者】

藻壁門院少将(そうへきもんいんのしょうしょう)

生没年未詳。中宮少将とも。新三十六歌仙、女房三十六歌仙の一人。この歌により「己が音の少将」と称された。

【備考】

『新勅撰和歌集』巻第十三・恋歌三に入集(七九五)。『洞院摂政家百首』、『六華集』、『女房三十六人歌合』、『井蛙抄』などにも。

(改頁)

27_藤原重頼女

逢事(あふこと)は思ひ絶ぬる曉もわかれしとりの音(ね)にぞなかるゝ

【頭注】

此歌のこゝろは、とてもその人に逢ことはあるまじと、念をたちたる身ながら、あかつきの比になれば、むかしは此あかつきの鳥にもよほされて、その人にわかるゝ事をうしとおもひし事も有しものをと、其(その)時(とき)の事をおもひ出して、今はひとりには鳥の音と同じくなかるゝことよとよめるなり、わかれしとりとつゞけたる詞は、その人と起わかれしとりの音といふこゝろなり、

【歌意】

あの方に逢うことは適わないと思う暁、朝の別れが辛かったことも思い出されて、いまは鶏の鳴き音とともに泣いている。

【作者】

藤原重頼女(ふじわらのしげよりのむすめ)

生没年未詳。父は遠江守藤原重頼、母は二条院讃岐か。『新勅撰和歌集』初出。

【備考】

『続古今和歌集』巻第十三・恋歌三に入集(一一八〇)。

(改頁)

28_西園寺前太政大臣

すみよしの松もわが身もふりにけりあはれとおもへ秋の夜の月

【頭注】

此歌のこゝろは、住よしの松も我身も、ともにとしふりたるものなれば、いくとしかてらしなれたる秋の月も、あはれとおもひたまへといふことなり、

【歌意】

住𠮷の松も我が身も年を経てしまった。そんな松や私のことを秋の明月はあわれと思ってほしいものだ。

【作者】

西園寺前太政大臣(さいおんじさきのだじょうだいじん)

一一七一~一二四四。西園寺公経。平安時代後期から鎌倉時代にかけての公卿、歌人。七番の「権中納言公経」と同一人物。

【備考】

『続千載和歌集』巻第五・秋歌下に入集(四八七)。詞書「寛元元年長月の比、住江にまかりて、翫明月と云ふ事を詠み侍りける」。『題林愚抄』(四二二七)にも。

(改頁)

29_勝部師綱

等閑(なをざり)に思ひしほどやつゝみけむ恨(うらみ)にあまる袖の涙を

【頭注】

此歌のこゝろは、われにうき人をうらむにあまる涙の袖を、人目をはゞかりてつゝみかくせしは、まだなをざりにおもひしほどにて有けるか、今はうらむ心のせつなくて、人目をつゝむ事をもせぬやうになりたるよしをよめるなり、

【歌意】

あの方のことをまだ慕っていたころはわが袖で涙を包み隠していたけれども、今は恨む心が勝って人目をはばかることなどしない。

【作者】

勝部師綱(かちべのもろつな)

一三四九~一四一七?。室町時代の武家、連歌師(梵灯庵)。朝山氏、後に勝部氏。

【備考】

『新後拾遺和歌集』巻第十一・恋歌一に入集(九八七)。

(改頁)

30_前参議為秀

立こむる霧の籬(まがき)の夕月夜雲通(うつ)れば見ゆる露の下艸(したくさ)

【頭注】

霧のまがきとは、きりはものをへだつるものなれば、まがきにたとへていふ也、それをまことのまがきにかけてよめり、〇此歌のこゝろは、一面にたちこめたる霧のまがきの夕月のひかりがうつれば、まがきの下草の露がきらきらとして、霧のうちに見ゆるよし也、

【歌意】

籬のように辺り一面に霧が立ち込めて夕月の影が映って、籬の下草の露がきらきらと輝いてみえる。

【作者】

前参議為秀(さきのさんぎためひで)

生年未詳~一三七二。冷泉家二代。『風雅和歌集』初出。

【備考】

『新拾遺和歌集』巻第五・秋歌下に入集(五一六)。

(改頁)

31_小侍従

沖つ風ふけ井の浦に寄波(よるなみ)のよるともみえず秋の夜の月

【頭注】

沖津風(おきつかぜ)の津の字はたすけ字にてこゝろなし、沖の風といふ事也、その風がふくといふ詞を、吹(ふけ)飯(い)の浦につゞけたり、これは和泉(いづみ)の名所也、〇歌のこゝろは、沖より風の吹によりて、此ふけゐのうらに波もよるが、夜とも見えぬほど明らかにすみわたりたる秋の月かなとよめる也、

【歌意】

沖から吹く風によって波が寄せる吹飯の浦に、夜とも思われれないほどの明るい秋の月がさやかに輝いている。

【作者】

小侍従(こじじゅう)

一一二一~一二〇二。平安時代後期から鎌倉時代にかけての女流歌人。父は石清水八幡宮の別当紀光清、母は菅原在良女で花園左大臣家小大進。父母ともに勅撰集歌人であり、『千載和歌集』初出。「待宵の小侍従」と称された。

【備考】

『新勅撰和歌集』巻第四・秋歌上に入集(二六九)。詞書「和歌所歌合に、海辺秋月といへる心をよみ侍りける」。「撰歌合建仁元年八月十五日」(十九番右歌)、『題林愚抄』(四一六〇)などにも。

(改頁)

32_藤原範綱

すみよしの浅沢(あさざは)をのゝわすれ水絶々(たえだえ)ならで逢(あふ)よしもがな

【頭注】

浅沢小野は津の国の名所にて、住吉にあり、わすれ水とは、外より見ればあるやうにも見えぬ水をいふなり、〇歌のこゝろは、すみよしの浅沢小野に、わすれ水の有が、その水もたえだえにて、あるともなきともわかれぬやうなる水なり、我もその人に逢ことのたえだえならずして、つねに逢ことのあるよしもがなとねがひたるこゝろなり、わすれ水といふにて、その人にわすれられて絶々になりたる心をも聞(きか)せたり、

【歌意】

住吉の浅沢小野の忘れ水のように、絶え絶えではなく、逢うすべがあれば良いのになあ。

【作者】

藤原範綱(ふじわらののりつな)

生年未詳~一一七九。法名、西遊。『詞花和歌集』初出。

【備考】

『詞花和歌集』巻第八・恋下に入集(二三九、切出歌)。詞書「左衛門督家成が家に歌合し侍りけるによめる」。『歌枕名寄』(四〇一七)にも。

(改頁)

33_平泰時朝臣

思ふにはふかき山路もなきものを心の外(ほか)に何(なに)尋(たづ)ぬらむ

【頭注】

此歌のこゝろは、うき世をのがれんと思ふこゝろさへあれば、別に深き山路(やまぢ)を尋ぬるにも及ばず、我心にて世はのがれらるゝものを、何とて心より外に山路をたづぬる事ぞとよめる也、

【歌意】

この世を遁れたいという心さえあれば捨てることができるのに、どうして我が心のほかに深山の道をもとめるのであろうか。

【作者】

平泰時朝臣(たいらのやすときのあそん)

一一八三~一二四二。北条氏。鎌倉時代前期の武将。『御成敗式目』を制定。

【備考】

『新後撰和歌集』巻第十八・雑歌中に入集(一三七〇)。

(改頁)

34_法眼行済

恋しのぶ昔の秋の月かげを苔(こけ)の袂(たもと)のなみだにぞみる

【頭注】

苔のたもとは出家(しゆつけ)したる人の衣をいふなり、〇歌の意は、我出家せし後に、ふとむかしを恋しのぶ心のおこりて、そのむかしの秋の月かげを、今の苔の衣の涙にうつして見ることよとよめるなり、

【歌意】

かつての秋の月が懐かしく思い出される。出家した今の苔の衣の袖を濡らす涙に知られる。

【作者】

法眼行済(ほうげんぎょうさい)

生没年未詳。

【備考】

『新後撰和歌集』巻第十九・雑歌下に入集(一五四一)。

(改頁)

35_前大納言為家

かねの音(おと)は霞のそこに明やらでかげほのかなる春の夜の月

【頭注】

此歌の意は、暁のかねのをとは深き霞のそこに聞えて、まだ夜の明やらぬに、影のほのかに見ゆる春の月のけしきのおもしろさよとよめり、

【歌意】

鐘の音は霞の底に籠ったように響いて、夜はなかなか明けきらない。空には光ほのかな春の夜の月が残っている。

【作者】

前大納言為家(さきのだいなごんためいえ)

一一九八~一二七五。藤原為家、藤原定家の二男。『続後撰和歌集』撰者。『新勅撰和歌集』初出。

【備考】

『新後撰和歌集』巻第二・春歌下に入集(一四三)。詞書「春暁月を」。『為家集』(一二二)にも。

(改頁)

36_坂上明兼

呉竹(くれたけ)の折伏(をれふす)音のなかりせば夜ぶかき雪をいかでしらまし

【頭注】

竹の雪折とて雪がぜんぜんにつもればをもくなりて、竹の折る事あり、〇歌の意は、竹の折ふす音がなくば、夜ふかきものそとも雪をいかでかしらんとよめる也、

【歌意】

呉竹が折れ伏す音を聞かなかったならな、夜更けに降り積もった深い雪をどうして知ることがあっただろうか。

【作者】

坂上明兼(さかのへのあきかね)

一〇七九~一一四七。坂上氏。平安時代後期の明法家。『詞花和歌集』初出。

【備考】

『千載和歌集』巻第六・冬歌に入集(四六四)。『続詞花集』(三一七)にも。

(改頁)

37_兼好法師

手枕(たまくら)のゝへの草ばの霜がれに身はならはしの風のさむけさ

【頭注】

手枕の野は大和の名所なり、〇此歌のこゝろは、たまくらの野の草葉も霜にかれたるころ、遁世(とんせい)の身なれば、その野に手枕をしてたびねをするに、むかしの身ならば、たへがたかるべき風のさむさも、身はならはしのものにて、さほどにもおもはぬよしをよめるなり、野中にたびねをすることを、ことばにはあらはさずして、手枕の野といふ野の名にてきかせたるものなり、

【歌意】

手枕の野辺の草葉は霜枯れてしまった。出家の身にとっては旅寝の辛さもなれて、風の寒さもさほどではなくなった。

【作者】

兼好法師(けんこうほうし)

一二八三~一三五二。卜部氏。著作に『徒然草』、家集に『兼好法師家集』。二条為世門の和歌四天王の一人。『続千載和歌集』初出。

【備考】

『新続古今和歌集』巻第六・冬歌に入集(六五〇)。詞書「おなじ心(寒草)を」。『題林愚抄』(五一六七)にも。

(改頁)

38_藤原秀能

夕づく夜しほみちくらし難波(なには)江(え)のあしの若葉をこゆる白なみ

【頭注】

ゆふづくよは夕月夜の事也、しほみちくらしは、夕(ゆふ)潮(しほ)のみちて来るやらんといふ詞なり、〇歌のこゝろは、夕月のほのかなるころ、しほのみちくるにやあらん、なには江のほとりの芦のわか葉をしら波のこゆるが見ゆるとよめり、

【歌意】

夕月が照り輝き、潮が満ちてくるようだ。難波江の葦の若葉を越えて打ち寄せる白波。

【作者】

藤原秀能(ふじわらのひでとう)

一一八四~一二四〇。後鳥羽院北面の武士として仕え、歌会、歌合に参加。法名、如願。『新古今和歌集』初出。

【備考】

『新古今和歌集』巻第一・春歌に入集(二六)。「元久詩歌合」(三十四番右歌)、『自讃哥』(一五一)、『歌枕名寄』(三五五二)などにも。

(改頁)

39_宮内卿永範

曇りなきかゞみの山の月をみてあきらけき世をそらにしるかな

【頭注】

鏡山(かがみやま)は、近江の書異所なり、〇歌のこゝろは、すこしのくもりなきかゞみ山の月をみて、まことに明らかなる御代の帝(てい)徳(とく)をそらにしる事かなとよめるなり、

【歌意】

曇りのない鏡山に照る月を見て、明るく澄みわたった空から大君の御世が徳のある聖代であることが推し量られる。

【作者】

宮内卿永範(くないきょうながのり)

一一〇〇~一一八〇。藤原氏。『千載和歌集』初出。

【備考】

『新古今和歌集』巻第七・賀歌に入集(七五一)。詞書「久寿二年、大嘗会悠紀屏風に、あふみの国かがみの山をよめる」。『続詞花集』(三五五)、『歌枕名寄』(六二一二)などにも。

(改頁)

40_衣笠内大臣

しら波のかけても人に契(ちぎ)りきやこと浦にのみみるめかれとは

【頭注】

しら波のかけてもとつゞけたる心は、波は岩などにうちかへるものなれば、縁語にて末をかけていふ心にかまえたり、ことうらとは、異なる浦といふ事にて、よそのことをいふ也、見るめかるとは、海辺の蜑(あま)などが、海(み)松(る)や和布(め)を海よりかりあぐる事にて、それをおもふ人にあひみる事にかけていへり、〇歌の意は、さきに其人に逢たる時に、外(ほか)の人にばかり逢見たまへといふことを、末かけて契りはせざりしにといふ事也、

【歌意】

寄せる白波にかけて、別の浦の海松布を刈れとは誓っただろうか。他の人に逢うことなど契りはしなかった。

【作者】

衣笠内大臣(きぬかさのないだいじん)

一一九二~一二六四。衣笠家良。鎌倉時代初期から中期にかけての公卿、歌人。『新勅撰和歌集』初出。

【備考】

『新後撰和歌集』巻第十五・恋歌五に入集(一一四〇)。『新撰和歌六帖』(一三六六)にも。

(改頁)

41_前中納言為相

玉藻かるかたやいづくそ霞立あさかの浦のはるの明ぼの

【頭注】

玉(たま)藻(も)とは、海の藻をほめていふ詞なり、浅香(あさか)の浦は津の国の名所なり、〇歌の意は、春の曙にあさかの浦を見わたせば、霞がたちわたりて、蜑(あま)の藻をかりとるかたは、いづくともわかれずといふこゝろなり、

【歌意】

玉藻を刈るところはどこであろうか。春霞が立ち込める朝香の浦は曙のころを迎えた。

【作者】

前中納言為相(さきのちゅうなごんためすけ)

一二六三~一三二八。父は藤原為家、母は『十六夜日記』で知られる阿仏尼(安嘉門院四条)。御子左家から分かれた冷泉家の祖。

【備考】

『新千載和歌集』巻第一・春歌歌に入集(一三)。詞書「文保三年百首歌たてまつりける時、春の歌」。『藤谷和歌集』(為相の家集・四二)にも。

(改頁)

42_津守国冬

郭公(ほととぎす)忍ぶのみだれ限ありてなくやさつきの衣手(ころもで)の森

【頭注】

しのぶのみだれとは、伊勢物語に「かすが野のわかむらさきのすり衣しのぶのみだれかぎりしられず」といふ歌有、それを本歌(ほんか)にてよめり、時(ほとと)鳥(ぎす)は四月(うづき)に鳴をしのびねといふ、しのぶとはものをつゝみてあらはさぬ心也、衣手の杜は山城の名所也、〇歌の意は、時鳥も四月のしのびねをつゝみかねて、時節のかぎりあれば、五月の比は衣手の杜のあたりにて声たかく鳴といふ心也、衣にしのぶずりといふもの有ゆへに、衣手の杜にかけてよめるなり、鳴やのやの字は心なし、

【歌意】

時鳥は忍び音を包みかねて、五月の頃には衣手の森で声高に鳴くのであろう。

【作者】

津守国冬(つもりのくにふゆ)

一二七〇~一三二〇。住吉神社の神官津守国助の男。鎌倉時代中期から後期にかけての神官、歌人。『新後撰和歌集』初出。

【備考】

『新続古今和歌集』巻第三・夏歌に入集(二五四)。詞書「文保三年百首歌に」。『文保百首』(二六二〇)、『津守和歌集』(二七六)などにも。

(改頁)

43_後照念院関白太政大臣

つゝみえぬ涙也けり郭公(ほととぎす)声をしのぶの森のした露

【頭注】

信夫(しのぶ)の杜(もり)は、陸奥(みちのく)の名所なり、〇歌の意は、時(ほとと)鳥(ぎす)は四月の比にはしのびねとてあまりになかぬものなるが、その声をしのびて鳴ざりししのぶの杜の下露は、彼かつゝみえぬなみだにて有けるよとよめるなり、

【歌意】

包み隠すことができない涙である。時鳥が鳴き音を忍んで流す涙は信夫の杜の下露。

【作者】

後照念院関白太政大臣(ごしょうねんいんかんぱくだじょうだいじん)

一二七五~一三二七。鷹司冬平(たかつかさふゆひら)。鎌倉時代後期の公卿、歌人。『新後拾遺和歌集』初出。

【備考】

『新続古今和歌集』巻第三・夏歌に入集(二四四)。詞書「文保百首歌に」。『文保百首』(一二三)、『続現葉和歌集』(一七一)にも。

(改頁)

44_安嘉門院四条

庵(いほ)しめてすむとは人にみえずともこころのうちの山かげもがな

【頭注】

此歌の意は、山陰にいほりをむすびて住(すむ)風情(ふぜい)は、人に見られずとも、うき世にまじりてありながら、われと我心のうちの山陰もあれかし、此まゝにて世をのがれたきといふこゝろをよめり、

【歌意】

庵を結んで住むとは人に見られなくとも、せめて心の中に憂き世を遁れる山陰があってほしい。

【作者】

安嘉門院四条(あんかもんいんのしじょう)

一二二二~一二八三。阿仏尼(あぶつに)。三十五番為家の側室、四十一番為相の母。『十六夜日記』、『うたたね』などの著述がある。

【備考】

『新千載和歌集』巻第十七・雑歌中に入集(一九三四)。詞書「弘安百首歌たてまつりける時」。

(改頁)

45_藤原資隆朝臣

しぐれかと聞ば木のはの降ものをそれにもぬるゝわが袂(たもと)かな

【頭注】

これは冬のはじめの比、述懐(しゆつくわい)のこゝろをよみたる歌と見えたり、〇歌のこゝろは、ものさびしきをとのするゆへに、時雨(しぐれ)なるかと見れば、さはなくして、木の葉が雨のやうにふるなるものを、われはものにおもひのある身なるゆへに、その木の葉のちる音をにつけても、ものがなしくなりて、涙に袖のぬるゝ事かなとよめり、木のはの音に袖をぬらすよしよめるが、此歌のおもしろき風情(ふぜい)也、

【歌意】

時雨が降るのかと聴いていると、木の葉の落ちてくる音であった。その音にも袂は濡れることだ。

【作者】

藤原資隆朝臣(ふじわらのすけたかのあそん)

生没年未詳。家集に『禅林瘀葉集』。『千載和歌集』初出。

【備考】

『新古今和歌集』巻第六・冬歌に入集(五六七、第四句「それともあらぬ」)。詞書「頼輔卿家歌合に、落葉の心を」。『禅林瘀葉集』(資隆の家集・五〇)、『和漢兼作集』(九四四)にも。

(改頁)

46_冷泉前太政大臣

池水にますみのかゞみかけそへて塵(ちり)もくもらぬあきの夜の月

【頭注】

ますみのかゞみとは、真澄(ますみ)の鏡とかきてすみきりたるくもりのなき鏡をいふ、又鏡は塵のかゝればくもるものなれば下の句にちりもくもらぬとよめり、〇歌の心は、池水の上にますみのかゞみをかけそへたるごとく、月影がうつりたれば、まことに塵ほどもくもらぬ秋の夜の月と見ゆるよしよませたまへり、すべてかゞみはかけて見るものなれば、すみわたりたる池(いけ)水(みづ)の上にかけそへてといへるなり、

【歌意】

池の水面が真澄の鏡のように少しも曇ることのない秋の夜の月の光を受けて澄みきっている。

【作者】

冷泉前太政大臣(れいぜいさきのだじょうだいじん)

一二二三~一二六七。西園寺公相。『玉葉和歌集』初出。

【備考】

『新千載和歌集』巻第四・秋歌上に入集(三八八)。詞書「建長二年八月十五夜鳥羽殿にて、池上月といへることを講ぜられけるにつかうまつりける」。『題林愚抄』(四一〇二)にも。

(改頁)

47_源雅光

よとゝもにこひわたれども天の川あふせは雲の余所(よそ)にこそあれ

【頭注】

世とともにとは、此世とゝもにいつまでもかぎりのなき心也、〇歌の意は、いつまでといふかぎりもなく、その人を恋て年月(としつき)をわたれども、その人にあふことは、たとへていはゞ天の川の雲のよそにあるやうに、たのみがたき中なりとよめり、

【歌意】

いつまでという限りもなく恋心を持ち続けていても、天の川が雲のはるか彼方にあるようで、あの方に逢うことは適わない。

【作者】

源雅光(みなもとのまさみつ)

一〇八九~一一二七。村上源治。忠通家の歌会などに参加。『金葉和歌集』初出。

【備考】

『金葉和歌集(三奏本)』巻第八・恋歌下に入集(四四一、第二句「こひはすれども」)。詞書「文つかはす人のこと人にあひぬとききて七月七日つかはしける」。『続詞花和歌集』(五一六)にも。

(改頁)

48_前左兵衞督教定

現(うつつ)には語る便(たより)もなかりけり心のうちを夢に見せばや

【頭注】

現とは現在の事にて、まのあたりたしかなる事也、〇歌の意は、我中は深く人目をしのぶゆへに、直(ぢき)にその人とものをいふたよりはなき事なれば、わがこゝろのうちをば、夢にてなりともその人に見せばやと思ふよしをよめり、

【歌意】

私の恋心は心のうちに秘めて伝えることは出来ない。せめて夢であってもあの方への恋心を見せたいものだ。

【作者】

前左兵衞督教定(さきのさひょうえのかみのりさだ)

一二一〇~一二六六。飛鳥井教定。鎌倉時代前期から中期にかけての公卿、歌人。『続後撰和歌集』初出。

【備考】

『続拾遺和歌集』巻第十一・恋歌一に入集(七八六)。

(改頁)

49_平頼泰

来ぬまでも待はたのみの有ものをうたてあけ行鷄(とり)の声哉(かな)

【頭注】

待恋のこゝろにて、たとひその人がこよひ来ぬにもせよ、来るや来るやとまつあひだは、こゝろにたのみの有ものを、うたてしく、あけゆく空に鳴庭(には)鳥(とり)の声かな、鶏がなけばもはやこよひはその人の来ぬにきはまれば、かなしきといふ心也、

【歌意】

今宵は訪ねて来ないにしても、今か今かと待っている間は期待してしまうが、嘆かわしいことに鶏の鳴き声が聞こえて夜が明けてしまった。

【作者】

平頼泰(たいらのよりやす)

一二二二~一三〇〇。大友氏。鎌倉時代中期の武将。

【備考】

『続拾遺和歌集』巻第十三・恋歌三に入集(九〇七)。詞書「待空恋といへる心を」。『言葉集』(七七)にも。

(改頁)

50_大江茂重

はし立や松ふきわたる浦風に入海遠くすめる月かげ

【頭注】

橋立(はしだて)は天の橋立にて、丹後(たんご)の名所なり、やの字はたすて字にて心なし、〇歌の意は、あまの橋立の松を吹わたるよさの浦風に、雲きりのさはりもなく、入海(いりうみ)とをくすみわたる月の、おもしろきけしきをよめるなり、

【歌意】

天橋立の松を吹きわたる浦風によって月が清く澄んでいる。入海のはるか遠くに照る月の美しさ。

【作者】

大江茂重(おおえのもちしげ)

生没年未詳。家集に『茂重集』がある。『新後撰和歌集』初出。

【備考】

『玉葉和歌集』巻第五・秋歌下に入集(六六七)。

(改頁)

51_藤原業清

たれとなきやどの夕を契りにてかはる主をいく夜とふらむ

【頭注】

これは旅の歌にて、その意は、たれとさだめたることもなき宿の夕ぐれを、契りをきたるごとくにて、道くだりかはるやどりのあるじを、いく夜とぶらふ事ぞと、旅宿(りよしゆく)の心をめづらしくよめり、

【歌意】

誰の宿ともわからなくとも夕暮を迎えると宿りをもとめる。旅を続けて、変わる宿の主のもとを幾晩訪ねたことだろうか。

【作者】

藤原業清(ふじわらのなりきよ)

生没年未詳。藤原良清の男。『元久詩歌合』などの作者。勅撰和歌集入集は『新古今和歌集』のみ(ほかに一五二二)。

【備考】

『新古今和歌集』巻第十・羇旅歌に入集(九六三)。詞書「旅歌とて」。

(改頁)

52_藤原為明朝臣

解(とけ)そむるわがした紐(ひも)はさきの世にたが結びける契り成覧(なるらん)

【頭注】

下紐(したひも)とは常の帯の事也、上に装束(しやうぞく)をするものゆへ、帯を下紐といふ也、さきの世とは、此世に生れてこぬ前世(ぜんぜ)の事なり、〇歌の意は、こよひ逢てとけそむる帯は、前生(ぜんしやう)にたれがむすびをきたる契りにてありけるそとよめり、契りをむすぶに、下紐のとくると云詞をかけ合せてよみたるなり、

【歌意】

初めて解く我が下紐は、前世において誰が契り結んだものであったのだろうか。

【作者】

藤原為明朝臣(ふじわらのためあきらのあそん)

一二九五~一三六四。二条為明。『新拾遺和歌集』の撰者。『続千載和歌集』初出。

【備考】

『藤葉和歌集』巻第五・恋歌上に入集(五一七、第二句「わがしたおびは」)。詞書「遇恋の心を」。『題林愚抄』(六七三七)にも。

(改頁)

53_源忠季

葉がへせぬ松のひまよりもる月は君が千年のかげにぞありける

【頭注】

此歌の意は、いつも葉をかへぬ松のすき間より、もりくる月のかげは我たのみ奉る君の、千とせまでかはらぬ御かげにて有けるとよめる也、月の影を、君の御蔭(みかげ)にかよはしてきかせたる歌也、

【歌意】

つねに緑の葉を保つ松の木々の間から見える月は、君の千歳を寿ぐ光である。

【作者】

源忠季(みなもとのただすえ)

生没年未詳。神祇伯顕仲の男。『金葉和歌集』初出。

【備考】

『続詞花和歌集』巻第七・賀に入集(三五一、第二句「まつのこまより」)。詞書「二条のおほき大后宮にて、月照松と云ふことを」。

(改頁)

54_源兼泰

うしとみし人よりも猶つれなきはわすらるゝ身の命也けり

【頭注】

つれなきとは、心なく何ともおもはぬ事也、〇此歌の意は心のかはりてわれにうきめを見すると思ひて、うらみし人の心よりも、まさりてつれなきは、我身の命ぞといふ事なり、それをいかにといふに、かくのごとくおもふ人にわすれはてられては、世にながらへても詮(せん)なきいのちなるに、恋死(こひしに)もせずして、命のながらへてあるゆへに、我身はたえずものを思ふ事なれば、今はその人よりも、我(わが)命(いのち)がつれなきとよめる也、

【歌意】

心変わりをしてつれないあの方よりも、なお思うにまかせないのは我が身の命である。

【作者】

源兼泰(みなもとのかねやす)

生没年未詳。長門守源兼朝の男。『続拾遺和歌集』初出。

【備考】

『続拾遺和歌集』巻第十五・恋歌五に入集(一〇七一)。

(改頁)

55_藤原時房

きゞすなく交野(かたの)のみのゝ花ずゝきかりそめにくる人なまねきそ

【頭注】

きゞすはきじの事也、交野のみのは、河内の名所也、花ずゝきは穂に出たるすゝきをいふ、かりそめとはさして心もなき事にて、こゝにては狩の字にいひかけたり、〇歌のこゝろは、きゞすのなく交野のみのゝはなずゝきに、汝(なんぢ)は穂に出(いで)て人をまねくものなれども、此野にはきゞすか鳴て居(ゐ)るほどに、鷹などをすへて、かりそめにも狩をせんとて来る人を、まねくことなかれと制したるこゝろ也、

【歌意】

雉が鳴く交野の御野の花薄よ、狩に来た人たちを穂で手招きしてはいけない。

【作者】

藤原時房(ふじわらのときふさ)

生没年未詳。源俊頼とも親交があった。『後拾遺和歌集』初出。

【備考】

『続詞花和歌集』巻第五・秋下に入集(二三〇)。『歌枕名寄』(三三九五)にも。

(改頁)

56_前大納言良教

もろともにみしをかたみの月だにも朽(くち)なばそでにかげや絶(たえ)なむ

【頭注】

歌の意は、思ふ人ともろともに月を見たることのありしが、それより後にあふことのなければ、その時に見たる月を、その人のかたみと思ひて、今もよるよる袖のなみだに月のかげをうつして、心をなぐさむることなれど、それさへもなみだにて袖が朽もせば、うつしてみる袖もなきやうになりて、かのかたみとおもひし月のかげも、後にはたえはてやせんとなげきたる心也、

【歌意】

あの方とともに眺めた月であっても、逢うことが途絶えると涙で袖が朽ちてしまって月の光も宿すことができない。

【作者】

前大納言良教(さきのだいなごんよしのり)

一二二四~一二八七。藤原氏、粟田口良教。『続後撰和歌集』初出。

【備考】

『続千載和歌集』巻第十四・恋歌四に入集(一五二〇)。詞書「弘長内裏百首奉りける時、寄月恋」。『題林愚抄』(七三八五)にも。

(改頁)

57_女御徽子女王

袖にさへ秋の夕(ゆふべ)はしられけりきえしあさぢが露をかけつゝ

【頭注】

浅茅(あさぢ)はつばなといふ草の事なり、あまりに深くはしげらぬものなれば、浅茅といへり、〇歌の意は、我袖にまで秋の夕ぐれのものがなしさはしられたり、何ゆへなれば、消たる浅茅の露を袖にかけつかけつするによりてぞといふ事也、

【歌意】

袖の上にさえも秋の夕べの訪れは知ることができる。浅茅が原の露とはかなく消えてしまわれた御門をお偲びしては袖に涙の露がかかってきます。

【作者】

女御徽子女王(にょうごきしじょおう)

九二九~九八五。醍醐天皇皇子重明親王の女、承香殿女御などとも。『拾遺和歌集』初出。

【備考】

『新古今和歌集』巻第八・哀傷歌に入集(七七八)。詞書「一品資子内親王にあひて、むかしのことども申しいだしてよみ侍りける」。『斎宮女御集』(一七一)、『時代不同歌合』(八十二番左歌)などにも。

(改頁)

58_前右兵衞督為教

曇りなきかげもかはらず昔みしまゝの入江の秋の夜の月

【頭注】

真間(ままの)入(いり)江は下総(しもふさ)の名所也、〇歌のこゝろは、すこしの曇りもなき月かげは、今もかはらずして、むかし見たるまゝなる、此入江の秋の夜の月といふ事にて、昔見しまゝといふ詞を、所の名にかけてよめる也、

【歌意】

曇りのない月影は今も変わらず、昔見たままである。真間入江を照らす秋の夜の月。

【作者】

前右兵衞督為教(さきのうひょうえのかみためのり)

一二二七~一二七九。京極為教。藤原為家の三男、定家の孫。『続後撰和歌集』初出。

【備考】

『続千載和歌集』巻第五・秋歌下に入集(四八八)。詞書「建治三年九月十三夜五首歌に、江月」。『題林愚抄』(四一〇五)にも。

(改頁)

59_紀淑望

紅葉せぬときはの山はふく風の音にや秋を聞わたるらむ

【頭注】

もみぢせぬとは、すべて木の葉の秋になりても色に出ぬをいふなり、ときは木とて、松かしはのたぐひの、いつも同じ色なる木々のあるときは山といひかけたり、常磐山(ときはやま)は山城の名所なり、〇歌のこゝろは、秋になりても、もみぢせぬ木ばかりあるときはやまは、さしてそのけしきのかはらねば、たゞふく風の音のはげしきにて、秋といふことをきゝわたるばかりにてあらんといふ心也、

【歌意】

紅葉しない常盤の山は、色の移ろいで知ることができないので、吹く風の音で秋の移ろいを聞き続けているのだろう。

【作者】

紀淑望(きのよしもち)

生年未詳~九一九。『古今和歌集』真名序の作者。文章生、大学頭。

【備考】

『古今和歌集』巻第五・秋歌下に入集(二五一)。詞書「秋の歌合しける時によめる」。同一和歌が『拾遺和歌集』に作者大中臣能宣として入集(一八九)。『古今和歌六帖』(四一九、九一九)、『歌枕名寄』(一一四五)、『古来風体抄』などにも。

(改頁)

60_三条院女藏人左近

君はかく忘貝(わすれがひ)こそ拾ひけれうらなきものはわが心かな

【頭注】

此歌は人にわすられたる恋の心をよめり、わが思ふ人のかやうにわれをわすれはてたまふは、浦辺にてわすれ貝をひろひたまへるなり、それにひきかへて、うらなきものはわが心なるかなとなげきたるなり、うらなきとは、俗に如在(じよさい)なきといふことなり、貝は浦辺に出てひろふものなれば、うらなきといふことばにとりあはせてよめるなり、すべて人にわすられたる事を、忘貝によせてよめる古歌(こか)多し、

【歌意】

私のことを忘れては忘貝を拾っているのでしょうか。浦のない、拾われることがないのは我が心。

【作者】

三條院女藏人左近(さんじょういんのにょくろうどさこん)

生没年不詳。平安時代中期の女流歌人。小大君。三十六歌仙、女房三十六歌仙の一人。『拾遺和歌集』初出。

【備考】

『新続古今和歌集』巻第十五・恋歌五に入集(一四六〇)。『続詞花和歌集』(六一四、作者名・小大君)、『小大君集』(一三五)にも。

(改頁)

61_弁内侍

おもふ事いはで心のうちにのみつもる月日をしる人のなき

【頭注】

此歌の意は、色々におもふ事どもを、それともいはずして、わが心のうちにばかりつもりて、あまたの月日をかさぬる事なるに、それをしる人のなき事よとよめるなり、思ふ事のつもると、月日のつもるとをかけて、かやうにつゞけたる也、

【歌意】

いろいろな物思いを言わずに、長い月日、心のうちに秘めてきた。そのことは知る人もいない。

【作者】

弁内侍(べんのないし)

生没年未詳。藤原信実の女。『弁内侍日記』を著す。『続後撰和歌集』初出。

【備考】

『続拾遺和歌集』巻第十一・恋歌一に入集(七九〇)。『題林愚抄』(六三一三)などにも。

(改頁)

62_源道済

ひめ小松おほかるのべに子日してこころに千代をまかせつる哉

【頭注】

姫小松(ひめこまつ)は、たゞ小松の事也、子日(ねのび)するとは、正月のはじめの子の日に、野に出て小松を引てうゆる事をいへり、〇此歌のこゝろは、我はけふ姫小松の多くある野に出(いで)て、子日のあそびをすれば、あまたの松のちとせを、わが心にまかせたるやうに思ふ事哉(かな)と、みづからいはひてよめる也、

【歌意】

姫小松の多くある野に出て子の日の遊びをした。松の千歳にあやかって我が思いが適うようにと。

【作者】

源道済(みなもとのみちなり)

生年未詳~一〇一九。中古三十六歌仙の一人で、能因と親交があった。『拾遺和歌集』初出。

【備考】

『玉葉和歌集』巻第七・賀歌に入集(一〇四六、第五句「まかせたるかな」)。詞書「東三条院四十御賀屏風の歌」。『続詞花和歌集』(八)、『万代和歌集』(四六)、『道済集』(七六)などにも。

(改頁)

63_斎宮甲斐

わかれ行都のかたの恋しきにいざ結びみむ忘れ井の水

【頭注】

水をむすぶとは、手にくみあぐる事也、忘井(わすれゐ)は伊勢の名所なり、〇歌のこゝろは、今立わかれ行都のかたを、恋しくおもふ心の切なるに、いせの国にわすれ井といふ井のあれば、いざ立よりて其井の水を手にむすびてみん、此井の名をわすれ井といふからに、もし都のかたの恋しさを、わするゝ事のありもやせんとよめるなり、これは伊勢の斎宮(さいくう)にたちたまへる姫宮につきそひ奉りて、伊勢へ下られし時の歌也、

【歌意】

別れていく都が恋しいので、手に掬って飲むことにしよう。物事を忘れるという忘井の水を。

【作者】

斎宮甲斐(さいぐうのかい)

生没年未詳。樋口斎宮恂子内親王(白河天皇皇女)の女房。『金葉和歌集』初出。

【備考】

『千載和歌集』巻第八・羇旅歌に入集(五〇七)。詞書「天仁元年斎宮群行のとき、わすれ井といふ所にてよめる」。『歌枕名寄』(四八九九)にも。

(改頁)

64_後山本前左大臣

恨(うらみ)ても恋ひても経ぬる月日哉忍ぶばかりをなぐさめにして

【頭注】

歌の意は、人目をつゝみしのぶ事ばかりを、心のなぐさめにして、思ふ人のわれにつれなき事を、あるひはうらみ、あるひはそれにつけても、その人をこひしたひて、月日を経たる事かなとなげきたる哥也、

【歌意】

あの方を思い続けて恨んだり、慕ったりしているうちに月日が経ってしまった。ひたすら人目を忍んで慕い続けることだけを慰めとして。

【作者】

後山本前左大臣(のちのやまもとのさきのさだいじん)

一二六九~一三二七。太政大臣洞院公守の男、実泰。左近大将の作者名で『玉葉和歌集』に入集。

【備考】

『新後拾遺和歌集』巻第十二・恋歌二に入集(一〇六三)。詞書「文保三年百首歌たてまつりけるに」。『文保百首』(六七二)にも。

(改頁)

65_神祇伯顕仲

風はやみとじまが崎を漕(こぎ)ゆけば夕なみ千どりたちゐ啼(なく)なり

【頭注】

冨島(とじま)がじ崎は津の国の名所なり、〇歌のこゝろは、とじまが崎を舟こぎてゆけば、折しも冬の風がはげしきふくゆへ、夕ぐれの波の上のちどりが海辺に立たり居たりしてなくことをよめる也、波も風につれて立ゐするものなれば、夕波ちどりとよめり、

【歌意】

風がはやく吹くので、舟も速くとじまが崎を漕いでいくと、夕波に千鳥が飛んだり浮かんだりしながら鳴いている。

【作者】

神祇伯顕仲(じんぎはくあきなか)

一〇五八~一一三八。村上源氏。待賢門院堀河、兵衛の父。『金葉和歌集』初出。

【備考】

『金葉和歌集(二度本)』(巻第四・冬部、異本歌)。詞書「(関路千鳥といへる事をよめる)」。『歌枕名寄』(四三五一)にも。

(改頁)

66_従三位頼政

やましろの水のゝ里に妹(いも)を置(をき)ていく度(たび)よどの舟よばふ覧

【頭注】

妹とはつまの事也、〇歌のこゝろは、山城の国みづのゝさとに、わがおもふ妻を置たれば、いくたびか淀川(よどがは)のわたし舟をよびてかよひぬらんというこゝろなり、

【歌意】

山城の美豆野の里にあの人を住まわせているので、(逢うために)いくたび淀の渡し舟を呼ぶことだろうか。

【作者】

従三位頼政(じゅざんいよりまさ)

一一〇四~一一八〇。清和源氏。宇治川の合戦で敗死。歌林苑会衆の一人。『詞花和歌集』初出。

【備考】

『千載和歌集集』巻第十四・恋歌四に入集(八八七、第四句「いくたびよどに」)。詞書「隔河恋といへるこころをよめる」。『頼政集』(三五二)、『月詣和歌集』(五〇四)、『定家八代抄』(一一七一)などにも。

(改頁)

67_前参議親隆

松島やをしまが崎の夕がすみたな引わたせあまのたぐなは

【頭注】

松島雄島(をじま)ともに、陸奥(みちのく)の名所なり、蜑(あま)のたくなはとは、あまどもが網をひく時のなはなれば、長くひきわたす事によめり、〇此歌のこゝろは、松島よりをしまが崎あたりをかけて、夕がすみのたなびきたるがおもしろければ、なをなを、このあたりにすめるあまどもが、つねにあみのなはをながく引わたすがごとく、この夕かすみとをくいづかたまでもたなびきわたせよと、ねがひたるこゝろなり、

【歌意】

陸奥の松島、雄島が崎に夕霞が棚引きわたっている。海士よ、この霞を網を引くようにどこまでも引き延ばしてほしい。

【作者】

前参議親隆(さきのさんぎちかたか)

一〇九九~一一六五。藤原氏北家。『久安百首』などの作者。『金葉和歌集』初出。

【備考】

『新勅撰和歌集』巻第一・春歌上に入集(一二)。『久安百首』(六〇六)、『歌枕名寄』(七二六〇)にも。

(改頁)

68_伏見院

色かはるこゝろの秋の蔦(つた)かづら恨(うらみ)をかけて露ぞこぼるゝ

【頭注】

此御歌の意は、色かはる心の秋とは、人のこゝろも秋になりたるつたかづらのごとく色のかはり行事也、そのかはりたる人の心に我かたよりうらみをかけて、涙の露のこぼるゝといふ心也、かづらは物にかゝるゆへ、うらみをかけてとよませたまへり、

【歌意】

人の心も秋になると蔦かずらのように色を変える。その心に我が恨みの涙の露がこぼれ落ちる。

【作者】

伏見院(ふしみのいん)

一二六五~一三一七。娯深草天皇の第二皇子、第九十二代天皇。京極為兼とともに京極派和歌を領導、『玉葉和歌集』の撰集下命者。

【備考】

『新後拾遺和歌集』巻第十五・恋歌五に入集(一二三八)。詞書「寄草恋を」。『題林愚抄』(七八一一)にも。

(改頁)

69_二条院三河内侍

秋ののゝはな分(わけ)衣みやこまで色はやつさじ見む人のため

【頭注】

花分衣とは、いろいろの草花の咲てある中を、わけゆく人の衣装(いしやう)をいへり、やつさじといふ詞は、色のやつれぬやうにせんといふこゝろなり、〇歌のこゝろは、秋の野のちぐさの花の中をわけゆけば、袖ももすそもかの花の色がうつりて、うつくしくなりたれば、都へかへるまで、この衣の色のやつれぬやうにせん、都にてこのうつくしき花ずりの色を見る人のあらんによりてといふ心也、

【歌意】

秋の野の千草が咲く中を分けいけば、我が衣に花の色が移ってしまった。都に帰り着くまでこの花分衣が色褪せないようにしよう、あの人にお見せするまでは。

【作者】

二条院三河内侍(にじょうのいんのみかわのないし)

生没年未詳。藤原氏。平安時代後期から鎌倉時代にかけての女流歌人。『千載和歌集』初出。

【備考】

『新続古今和歌集』巻第四・秋歌上に入集(四一一)。『万代和歌集』(八七三)にも。

(改頁)

70_夢窓国師

わすれては世をすてがほにおもふかなのがれずとてもかずならぬ身を

【頭注】

此歌の意は、われはもとより数ならぬ身なれば、浮世(うきよ)をのがるゝのすつるのといふもをこがましき事よとは思ひしりながら、ふとうちわすれては、浮世を捨(すて)がほに心のすみきりたるとおもふ事かな、此世をのがれずとても、人数ならぬ我身なるをとよめる也、

【歌意】

我が身のことをうち忘れて憂き世を捨てて心を澄まそうと思う。この世を遁れなくとも、もとより数ならぬ身であるので、そのようなことは思わなくて良いのに。

【作者】

夢窓国師(むそうこくし)

一二七五~一三五一。夢窓疎石。臨済宗の僧。書、漢詩、和歌などにも優れた。『風雅和歌集』初出。

【備考】

『新後拾遺和歌集』巻第十七・雑歌下に入集(一四〇三)。詞書「雑歌とて」。『正覚国師集』(五八、夢窓疎石の家集)にも。

(改頁)

71_土御門内大臣

逢みしは昔がたりのうつつにてそのかねごとを夢になせとや

【頭注】

兼言(かねごと)は行末(ゆくすゑ)をかけて契りし詞なり、〇歌の意は、その人に逢見し事は、よほどの歳を経たれば、今はむかしがたりのやうになりたれど、現在あひたるにひがひなきものを、その時に末かけて契りしかねごとを、夢にせよといふ心にや、其後はうちたえて逢こともなしとよみたるにて、おもふ人のこゝろのかはりたることをうらみたる歌也、うつゝは現在(げんざい)の現(げん)の字のこゝろ也、

【歌意】

あの方に逢ったのは昔語りの思い出となったが現実のことで、その時の約束の言葉を夢にせよとおっしゃるのだろうか。

【作者】

土御門内大臣(つちみかどのないだいじん)

一一四九~一二〇二。源通親。『高倉院厳島御幸記』、『高倉院昇霞記』などを著す。『千載和歌集』初出。

【備考】

『新古今和歌集』巻第十四・恋歌四に入集(一二九九)。詞書「建仁元年三月歌合に、逢不遇恋のこころを」。『三百六十番歌合正治二年』(三十一番左歌)、『題林愚抄』(六九一四)などにも。

(改頁)

72_藤原伊光

紅(くれなゐ)のやしほの岡のもみぢばをいかにそめよと猶(なを)しぐるらむ

【頭注】

やしほとは、ものを染(そむ)るに、一へん染るを一入(ひとしほ)といひ、幾たびもそむるを八入(やしほ)とも千入(ちしほ)ともいふなり、それをやしほの岡といふ山城の名所にかけていへり、〇歌のこゝろは、くれなゐの色を、やしほにふかくそめたる、此やしほの岡のもみぢを、なをその上にいかほどふかくそめよとて、しぐれのする事ぞといふ事也、時雨(しぐれ)のふるたびに、紅葉の色のふかくなるものなればかくよめり、

【歌意】

何度も染めた八入の紅、八入の岡の紅葉をさらに色濃く染めようというのか、時雨が降り続けている。

【作者】

藤原伊光(ふじわらのこれみつ)

生没年未詳。中務大穂伊綱の男。『新勅撰和歌集』初出。

【備考】

『新勅撰和歌集』巻第五・秋歌下に入集(三四〇)。『歌枕名寄』(一一九九)にも。

(改頁)

73_前大納言為定

かよひぢのなきにつけてぞ忍ぶ山つらきこゝろのおくはみえける

【頭注】

忍山(しのぶやま)は陸奥(みちのく)の名所也、〇歌の意は、その人のもとへ行かよふ道のなきにつけても、人目をしのぶといふ中に、その人のつれなき心のあるといふ奥(おく)意(い)が見えたるといふ事なり、しのぶ山をかけてよめるゆへに、路といふ字も奥といふ字も、山の縁(ゑん)にていへる也、

【歌意】

あの方に逢うための通い路がない。忍山ではないが、ただ忍ぶことしかできない。あの方の心の奥のつれなさが見えているというのに。

【作者】

前大納言為定(さきのだいなごんためさだ)

一二九三~一三六〇。二条為定。『新千載和歌集』撰者。『玉葉和歌集』初出。

【備考】

『新後拾遺和歌集』巻第十一・恋歌一に入集(九五〇、第二句「なきにつけても」)。詞書「貞和二年百首歌に」。

(改頁)

74_高階宗顕

くもるともよしや泪(なみだ)のますかゞみ我おもかげはみてもかひなし

【頭注】

ますかゝみはたゞ鏡の事也、されど十寸鏡(ますかがみ)とかく時は一尺のかゞみの事、真澄鏡(ますかがみ)とかく時はすみわたりてくもりなきかゞみの事也、〇歌の意は、かゞみがなみだにてくもるとも、よしやいとはじ、思ふ人のかげもかたちも見えずして、わがおもかげばかりうつるかゞみを見てもかひなき事よとよめる也、

【歌意】

物思いの涙が増す真澄の鏡が曇ったとしても、ままよ。無為に我が姿のみを映して、あの方の面影を見ることは適わない。

【作者】

高階宗顕(たかはしのむねあき)

生没年未詳。高階氏。『新後拾遺和歌集』のみに入集。

【備考】

『新後拾遺和歌集』巻第十二・恋歌二に入集(一〇二八)。『題林愚抄』(八〇九八)にも。

(改頁)

75_藤原後蔭

花の散ことやわびしき春霞たつたの山の鶯(うぐひす)の声

【頭注】

龍田山(たつたやま)は大和の名所なり、それを春がすみのたつといふ言葉にかけていへり、わびしきとは、ものを不足におもふやうなるこゝろなり、〇歌のこゝろは、なへて世の人の、おしむところの花のちることを、うぐひすもおなじこゝろにわびしくおもふゆへにや、春がすみのたちてある、そのたつた山にて、かのうぐひすのなくこゑのする事よとよめり、心なきうぐひすに、こゝろをあらせて、かやうによみなしたる哥なり、

【歌意】

花の散ることがわびしいのだろうか。春霞の立つ龍田山に鳴く鶯の声。

【作者】

藤原後蔭(ふじわらののちかげ)

生没年未詳。中納言有穂の男。

【備考】

『古今和歌集』巻第二・春歌下に入集(一〇八)。詞書「仁和の中将のみやすん所の家に歌合せむとてしける時によみける」。『五代集歌枕』(一七二)、『歌枕名寄』(二三七二)などにも。

(改頁)

76_藤原実清朝臣

暮(くれ)て行としのすがたはみえねども身につもりてぞあらはれにける

【頭注】

此歌の意は、今くれて行としのすがたといふものは、いかなるものとも人の目には見えねど、毎年(まいねん)毎年、わが身につもりて、わが老のすがたにあらはれたりといふこゝろなり、

【歌意】

暮れて行く年の姿は見ることはできないけれども、一年一年、我が身に積もって現われてくるものだ。

【作者】

藤原実清朝臣(ふじわらのさねきよのあそん)

生没年未詳。『久安百首』の作者の一人。『千載和歌集』初出。

【備考】

『続詞花和歌集』巻第六・冬歌に入集(三二三)。詞書「新院人々に百首歌めしけるに」。『月詣和歌集』(一〇一九)、『久安百首』(七六〇)にも。

(改頁)

77_安法法師

夏衣まだひとへなるうたたねに心してふけあきのはつかぜ

【頭注】

秋のはじめの歌なり、〇歌のこゝろは、秋になりたれどもいまだ着なれたる夏衣のひとへなるまゝにて、うたゝねしたるに、秋の初風もこゝろしてあまりにあらくふくことなかれとよめり、

【歌意】

単衣の夏衣を着たままのうたた寝であるので気を遣って吹いてくれ、秋の初風よ。

【作者】

安法法師(あんぽうほうし)

生没年未詳。河原左大臣源融の曽孫。『拾遺和歌集』初出。

【備考】

『拾遺和歌集』巻第三・秋(一三七、巻頭歌)。詞書「あきのはじめによめる」。『安法法師家集』(五〇)、『新撰朗詠集』(一九三)、『定家八代抄』(二七三)などにも。

(改頁)

78_藤原実光朝臣

月かげのさすにまかせて行舟はあかしのうらやとまりなるらむ

【頭注】

明石浦(あかしのうら)は播磨(はりま)の名所也、月かげさすを舟をさす事にいひかけたり、〇歌の意は、月かげのさすにまかせて、波路をゆく舟は、名さへあかしといふ、その明石の浦が、この舟のとまる所にてあらんとよめり、

【歌意】

月の光が射すにまかせて棹さして行く舟は、明るい明石の浦が泊まりなのであろうか。

【作者】

藤原実光朝臣(ふじわらのさねみつのあそん)

一〇六九~一一四七。文章博士。勅撰集入集は『金葉和歌集』のみ。

【備考】

『金葉和歌集(二度本)』巻第三・秋部に入集(二〇八)。詞書「水上月をよめる」。『和漢兼作集』(六九六)、『題林愚抄』(四〇九一)、『歌枕名寄』(七九四五)などにも。

(改頁)

79_小野良材

わが恋はみやまがくれの艸(くさ)なれやしげさ増(まさ)れどしる人のなき

【頭注】

此歌はゑのこゝろを物にたとへていへり、わが人を恋るこゝろは、たとへば深き山にかくれてはへたる草のやうなるものなるべし、いかにとなれば、その草のしげりゆく事が次第にまされど、山奥ゆへにしる人のなきがごとく、わがこひもしのびて月日を経るにしたがひて、いよいよしげくものおもふ事がまされども、あまりに世をつゝむ心がふかきゆへに、我おもふ人がそれともしらぬよしをよめり、

【歌意】

私の恋は深山の人目につかない草なのか。草画生い茂るように恋慕う心が強くなるけれども、それを知る人はいない。

【作者】

小野良材(おののよしき)

生年未詳~九〇二。美材、良樹とも。参議篁の孫。

【備考】

『古今和歌集』巻第十二・恋歌二に入集(五六〇)。『寛平御時后宮歌合』(一六五)、『定家八代抄』(八五八)などにも。

(改頁)

80_従二位業子

物思ふ水上よりや涙川袖に流るゝものと成(なり)けむ

【頭注】

涙川(なみだがは)は伊勢の名所なれども、たゞ涙の事を川にたとへてもよみならはしたり、〇歌のこゝろは、物おもふ心が涙川のみなかみにて、その水上より涙川が袖にながるゝものとなりたるにやとよみて、あまりにはてしなく流るゝ涙をわれながらとがめたる歌なり、

【歌意】

恋の物思いがもとで流す涙、水上の涙川から絶え間なく涙が袖に流れてきて止めることができない。

【作者】

従二位業子(じゅにいなりこ)

一三五一~一四〇五。日野業子。室町幕府三代将軍足利義満の御台所。『新後拾遺和歌集』に五首入集。

【備考】

『新後拾遺和歌集』巻第十一・恋歌一に入集(九三三)。詞書「恋の歌の中に」。

(改頁)

81_宜秋門院丹後

忘れじの言のはいかに成(なり)にけむたのめしくれは秋風ぞふく

【頭注】

此歌の意は、かの人が我をわすれじといひし、そのことのははいかになりけるぞ、逢見んとわれにたのみをかけて契りたる、其(その)夕(ゆふ)ぐれは秋風のふくばかりにて、音づれもなき事よと、心のかはりたる人をうらみたるうたなり、

【歌意】

忘れまいという言葉はどうなってしまったのでしょう。来ると約束をしたこの夕暮はただ秋風が吹いているだけです。

【作者】

宜秋門院丹後(ぎしゅうもんいんのたんご)

生没年未詳。源頼行の女、頼政(六十六番)の姪。『千五百番歌合』などの作者となる。『千載和歌集』初出。

【備考】

『新古今和歌集』巻第十四・恋歌四に入集(一三〇三)。『続歌仙落書』(一二〇)、『題林愚抄』(六九一八)などにも。

(改頁)

82_俊盛法師

衣擣(ころもうつ)音を聞にぞしられぬる里(さと)遠(とを)からぬ艸枕とは

【頭注】

草枕(くさまくら)とは旅ねする事也〇此歌のこゝろは、しらぬ野中などに旅ねするに、衣をうつをとを聞より、さてはあまりに人里の遠からぬ所に、こよひは旅ねしたりといふ事がしられたるといふこゝろをよめるなり、

【歌意】

衣を打つ音を聞くことでわかった。人里遠くない所で草枕を結んでいるのだと。

【作者】

俊盛法師(しゅんじょうほうし)

生没年未詳。宇多源氏。源俊頼の男、興福寺の僧。勅撰集入集は『千載和歌集』の一首のみ。

【備考】

『千載和歌集』巻第五・秋歌下に入集(三四二)。詞書「旅宿擣衣といへるこころをよめる」。『題林愚抄』(四四九五、第三句「しられける」)などにも。

(改頁)

83_永陽門院少将

あはれにも巡りあふ夜の月かげを思ひいれずや人はみるらん

【頭注】

あはれは、嗚呼(ああ)と物を感ずる詞なり、〇歌の意は、あはれこよひは、たまさかにめぐり逢たる夜ぞと、心に感じて見る月かげを、人はさほどに思ひも入ずしてみるらんとよめり、

【歌意】

すばらしいものに巡りあったと今夜の月の光に心奪われるけれども、あの方は特別な思いもなく見ていることだろうか。

【作者】

永陽門院少将(えいようもんいんのしょうしょう)

生没年未詳。鎌倉時代の女流歌人。『続拾遺和歌集』(作者名、春宮少将)初出。

【備考】

『玉葉和歌集』巻第十・恋歌二に入集(一四七八)。

(改頁)

84_花山院

このもとをすみかとすればをのづからはなみるひととなりぬべきかな

【頭注】

此御歌のこゝろは、花の木のもとをすみかとして、そこに住居れば、こゝろなき身にても、をのづから花見る人とわれはなりたる事かなとよませたまへるなり、

【歌意】

桜の木の下を栖とすると、出家して修行の身ではあっても、花を見る人とおのずからなってしまいそうだ。

【作者】

花山院(かざんのいん)

九六八~一〇〇八。第六十五代天皇。『後拾遺和歌集』初出。

【備考】

『詞花和歌集』巻第九・雑上に入集(二七六)。詞書「修行しありかせ給ひけるに、桜花のさきたりけるしたにやすませ給ひてよませ給ひける」。『金葉集(三奏本)』(四九)、『定家八代抄』(一五一四)などにも。

(改頁)

85_在原元方

あら玉のとしの終(をはり)になるごとに雪も我身もふりまさりつゝ

【頭注】

あら玉はとしの枕ことばなり、〇歌のこゝろは、毎年毎年としの終りになるたびごとに、雪もふりまさりわが身もふりまさる事よとよめる也、雪の降(ふる)と年の経るとをかけていへる也、

【歌意】

年の終わりになるごとに、雪も益々降り積もって、私もいよいよ老い古びていくことだ。

【作者】

在原元方(ありはらのもとかた)

生没年未詳。業平の孫。『古今和歌集』巻頭歌の作者。

【備考】

『古今和歌集』巻第六・冬歌に入集(三三九)。詞書「年のはてによめる」。『題林愚抄』(六〇八一)などにも。

(改頁)

86_大藏卿有家

天の川秋の七日(なぬか)をながめつゝ雲のよそにも思ひけるかな

【頭注】

此歌の意は、天の川をへだてたる牽牛(けんぎう)織女(しよくぢよ)の契りは、一年のうちに七月七日の夜の逢瀬(あふせ)ばかりにて、つねにはあふ事のかたき中と聞たるのみにて、としどし初秋(はつあき)の七日の夜は、天の川をうちながめて、彼(かの)星(ほし)の契りを雲のよそなる事と思ひたるに、今はわが中もかのたなばたのちぎりのごとく、つねにははゞかる事のありて、あふことのならねば、よそに思ひし天の川のながめも、我身に思ひしられたるよしよめり、

【歌意】

初秋七月七日の七夕の逢瀬を自分とは関わりのないことと天の川を眺めていた。なかなか逢えぬ仲となってしまった今、牽牛織女の契りの辛さがしみじみと感じられる。

【作者】

大藏卿有家(おおくらきょうありいえ)

一一五五~一二一六。藤原有家。『新古今和歌集』撰者の一人。『千載和歌集』初出。

【備考】

『続古今和歌集』巻第十四・恋歌四に入集(一二四四)。『六百番歌合』(七三五)、『題林愚抄』(六七七九)にも。

(改頁)

87_左近中将定親

さみだれに淀の川岸水こえてあらぬわたりに舟よばふらし

【頭注】

あらぬわたりとは、いつもさだまりたる淀川のわたし場にてなきところをいふ也、〇歌の意は、五月雨(さみだれ)に水かさまさりて、淀川(よどがは)の岸を水がこえたれば、かち人もつねにわたり馴(なれ)たる所へはえゆかずして、外(ほか)の所にてわたし舟をよばんとよめるなり、

【歌意】

五月雨によって淀の川岸に水が溢れてしまった。いつもとは違うところで渡し舟を呼んでいるらしい。

【作者】

左近中将定親(さこんのちゅうじょうさだちか)

一四〇一~一四五九。中山定親。室町時代の公家。

【備考】

『新続古今和歌集』巻第三・夏歌に入集(二九三)。

(改頁)

88_藤原惟基

露をなどあだ成(なる)ものと思ひけむ我身も草にをかぬばかりを

【頭注】

此歌のこゝろは、露といふものは、草などにをくかと見れば、やがて消(きゆ)るものなれば、あだあだしきものと思へり、よくよくおもへば、その露を何とてわれはあだなるものとおもひしぞ、我身もいたりてあだなるものにて、露のごとく草にをかぬばかりなるものをとよめる也、

【歌意】

今まではどうして露をはかないものと思ったのだろうか。我が身も草に置くことがないだけで、はかないことは露と変わらない。

【作者】

藤原惟基(ふじわらのこれもと)

生没年未詳。『古今和歌集』では惟幹と表記。伝未詳。

【備考】

『古今和歌集』巻第十六・哀傷歌に入集(八六〇)。詞書「身まかりなむとてよめる」。『和歌初学抄』(一一一)、『定家八代抄』(六九二)にも。

(改頁)

89_藤原菅根朝臣

秋風に声を帆(ほ)にあげてくる舟は天の戸わたる雁(かり)にぞ有ける

【頭注】

声を帆にあげて来る舩(ふね)とは、秋の雁の声は、雁(がん)櫓(ろ)とも詩につくりて、舟のろををす音のやうに聞ゆるものなればいへり、〇歌の心は、秋風に声を帆に上て、北より南へ来る舩は、空をわたる雁にてぞ有けるとよめり、声を帆に上るとは、声をたつる事也、あまのとは空の事也、

【歌意】

秋風に声を帆のようにあげてくる舟は、天の水門を渡る雁であった。

【作者】

藤原菅根朝臣(ふじわらのすがねのあそん)

八五五~九〇八。文章博士。

【備考】

『古今和歌集』巻第四・秋歌上に入集(二一二)。詞書「寛平御時后の宮の歌合のうた」。『古今和歌六帖』(四三五九)、『俊頼髄脳』などにも。

(改頁)

90_遊義門院権大納言

言の葉にそへても今はかへさばやわすらるゝみに残るおもかげ

【頭注】

此歌のこゝろは、かくのごとく、思ふ人にわすれはてられたるわが身ながら、さすがにその人のおもかげが残りたるやうにて、心にかゝれば、かの人の行末(ゆくすゑ)かけてかはらじといひしことばも、今は詮なき事なれば、そのことばにおもかげをもそへて、かの人にかへしたきものなり、さもあらば、わがこゝろの輪廻(りんゑ)ものこらしとよめるうたなり、下(しも)の句より上の句へかへして聞(きか)せたるてにはなり、

【歌意】

いつまでも私の心は変わらないという言葉に添えて今はあの方に返したいものだ。忘れられてしまった我が身に残る面影とともに。

【作者】

遊義門院権大納言(ゆうぎもんいんのごんだいなごん)

生没年未詳。二条為世の女、為子。『新後撰和歌集』、『続千載和歌集』の撰者。『新後撰和歌集』初出。

【備考】

『新後撰和歌集』巻第十五・恋歌五に入集(一一一九)。詞書「百首歌たてまつりし時、忘恋」。『嘉元百首』(二六七四)、『題林愚抄』(七〇一四)にも。

(改頁)

91_源頼家朝臣

春霞かすめるかたや津のくにのほのみしま江のわたりなるらむ

【頭注】

歌のこゝろは、春がすみのうちかすみたる方が津の国のみしま江のあたりにてあらん、ほのかに見ゆるゆへしかとはわからぬよしをよめるなり、それをほの見しま江とつゞけたまへるにて、哥がらのやさしく聞(きこ)ゆる也、

【歌意】

春霞の霞んでいる方角が、霞の絶え間からほのかに見えた津の国の三島江のあたりであろうか。

【作者】

源頼家朝臣(みなもとのよりいえのあそん)

生没年未詳。『後拾遺和歌集』初出。

【備考】

『詞花和歌集』巻第八・恋下に入集(二七二)。詞書「所々の名を四季によせて人々うたよみ侍りけるに、みしまえのはるの心をよめる」。『後葉和歌集』(四七九)、『歌枕名寄』(四二〇五)などにも。

(改頁)

92_源家長朝臣

よしさらば身をあきかぜに捨はてゝおもひもいれじ夕ぐれの空

【頭注】

よしさらばとは、よしやさもあらばあれといふ事なり、〇歌のこゝろは、秋の夕ぐれほど、ものがなしく心のやるかたなきものはなけれど、よしやさもあらば、我身を秋風にうちまかせすてはてゝ、此秋の夕ぐれのものがなしき空のけしきを、ふかくわが心におもひも入まじきといふことなり、身を秋かぜにすてはてゝとよませたまへるは、その身をうんじたまへる心もこもれり、

【歌意】

そうであるならば我が身を秋風にまかせて捨て果ててしまおう。あわれな秋の夕暮の空の景色に感じ入ることなどはしない。

【作者】

源家長朝臣(みなもとのいえながのあそん)

生年未詳~一二三四。醍醐源氏。和歌所開闔となり、『新古今和歌集』の編集実務を担当。『新古今和歌集』初出。

【備考】

『新続古今和歌集』巻第四・秋歌上に入集(四二一)。詞書「寛喜四年日吉社撰歌合に」。『日吉社撰歌合』(十三番右歌)にも。

(改頁)

93_三春有輔

君が植し一むらすゝき虫のねのしげきのべとも成(なり)にけるかな

【頭注】

此歌は、有輔(ありすけ)の友だちの、としもとの朝臣(あそん)といふ人のすみたる家を、かのとしもとの身まかりける後に、秋の夜ふけてよそより帰りがけに、かのせんざいを見いれてよみたるよし、詞がきにありて、君とはとしもとをさしていふ詞なり、〇歌の意は、君がうへをかれし、せんざいの一むらの薄(すすき)も、今ははへしげりたるまゝにて、誰(たれ)も住ぬところとなりたれば、さながらむしのねのしげき野べとなりたる事かなと、昔をしのびて、よめり、

【歌意】

あなたが植えた一群の薄は、わびしい虫の声がしきりに聞こえる荒れた野になってしまった。

【作者】

三春有輔(みはるのありすけ)

生没年未詳。有助とも。藤原敏行の家人で河内国の人という。

【備考】

『古今和歌集』巻第十六・哀傷歌に入集(八五三)。『古今和歌六帖』(三七〇四)、『定家八代抄』(六八七)、『古来風体抄』などにも。

(改頁)

94_前僧正公朝

月艸の花ずり衣かへすよはうつろふ人ぞ夢にみえける

【頭注】

月草の花ずり衣とは、露草の花をすりたる衣也、その花にてすりたる衣は、露にても涙にても、ぬるゝ時は色のうつろひかはるものなり、又衣をかへすといふ事は、小町の歌にも、「いとせめて恋しき時はうばたまのよるの衣をかへしてぞきる」とよみて、衣をうらがへしてねる時は、恋しき人を夢にみるといひならはしたり、〇此歌の心は、露草(つゆくさ)の花にてすりたる衣をかへしてねる夜は、こゝろのよそにうつりかはりたる人が夢に見えたるとよめるなり、

【歌意】

露草の花で摺った衣を裏返して寝る夜は、心変わりしたあの人が夢に現われる。

【作者】

前僧正公朝(さきのそうじょうこうちょう)

一二〇六~没年不詳。姉小路公宣の二男。『続古今和歌集』初出。

【備考】

『新後撰和歌集』巻第十五・恋歌五に入集(一一四八)。詞書「寄夢恋を」。『題林愚抄』(八四三二)などにも。

(改頁)

95_藤原長能

君が代の千とせの松のふかみどりさはがぬ水にかげはみえつゝ

【頭注】

君が代とは、天子の御治世(ごぢせい)をいふなり、深みどりとは、松の色の深きをいふ、〇歌の意は、今の大君(おほきみ)の御代(みよ)は千歳(ちとせ)までも久しかるべき事なれば、そのちとせを経るといふ、松の深きみどりの色が、波のさはぎもなき水にうつるかげが、見えつ見えつするといふ心にて、おさまれる御代をことぶきたるうたなり、さはがぬ水とは、池などの波のたゝぬけしきをいひたるものにて、すなはち世の中のしづかなるにたとへたり、

【歌意】

大君の治世は千歳の松の深い緑の色のように久しく、穏やかで波もない水に影を映している。

【作者】

藤原長能(ふじわらのながとう)

九四九~一〇〇九。ながよし、とも。中古三十六歌仙の一人。『拾遺和歌集』初出。

【備考】

『新勅撰和歌集』巻第七・賀歌に入集(四五〇)。詞書「長徳五年、左大臣家歌合に」。『続詞花和歌集』(三四五)、『長能集』(七五)、『袋草紙』などにも。

(改頁)

96_左衞門督通具

とへかしな尾花(おばな)がもとの思ひ艸しほるゝのべの露はいかにと

【頭注】

尾花とは、すゝきの穂に出(いで)たるをいふ、思ひ草とは、しどろもどろにしげりたる草の事にて、物おもひのしげきにたとへたり、〇歌のこゝろは、尾花がもとにはへしげりたる思ひ草の、露にしほれたるがごとく、ものをおもひ入て、なみだにしほれたるわが袖の露のふかさは、いかばかりそといふ事を、せめて人も思ひしりたまへかしと、初(しよ)五文字へかへしてきかせたる哥なり、尾花がもとの思ひ草といふ故に、野の字をあしらへり、

【歌意】

どうか訪ねてください。尾花の下の思い草が露に濡れている。私の袖も物思いの涙で濡れています。

【作者】

左衞門督通具(さえもんのかみみちとも)

一一七一~一二二七。村上源氏。『新古今和歌集』撰者の一人。『新古今和歌集』(作者名表記は「右衛門督」)初出。

【備考】

『新古今和歌集』巻第十五・恋歌五に入集(一三四〇)。『千五百番歌合』(二四九五)、『定家八代抄』(一二九〇)にも。

(改頁)

97_平祐挙

むねはふじそでは清見が関なれや煙も浪もたゝぬ日ぞなき

【頭注】

富士も清見(きよみ)が関も駿河(するが)の名所にて、ふじ士の山にはつねに烟(けぶり)たち、清見が関は海辺なればつねになみのたつ所也、その名所ともによせて、思ふ心をいひあらはせり、〇歌の意は、我むねはふじの山のごとく、わが袖は清見が関のごとくなるべし、何ゆへなれば、むねには人をこひこがるゝけふりたち、袖にはなみだの波のたちて、そのけふりも波も、たゝぬ日とては一日もなしといひて、恋のこゝろをあらはしたり、

【歌意】

我が胸は富士の山で袖は清見が関なのであろうか。恋の思いの火の烟も涙の波も立たない日はない。

【作者】

平祐挙(たいらのすけたか)

生没年未詳。『拾遺和歌集』初出。

【備考】

『詞花和歌集』巻第七・恋上に入集(二一三)。『金葉和歌集(三奏本)』(三九七)、『歌枕名寄』(五〇九〇、五一八四)、『古来風体抄』などにも。

(改頁)

98_土御門院

巻向(まきもく)の桧原(ひばら)の山の呼子(よぶこ)どりはなのよすがに聞(きく)人ぞなき

【頭注】

まきもくの檜原の山は大和の名所なり、呼子鳥は古今集の伝のうちなればこゝにしるさず、〇歌の意は、まきもくのひばらの山に、よぶこ鳥といふとりがなけども、花を見るついでにその鳥のねを聞人はなしとよめり、よすがはたよりといふ事也、

【歌意】

巻向の檜原の山の呼子鳥が鳴くけれども、花を見るついでにその鳴き声を聞く人はいない。

【作者】

土御門院(つちみかどのいん)

一一九五~一二三一。第八十三代天皇。後鳥羽天皇の第一皇子。『続後撰和歌集』初出。

【備考】

『新続古今和歌集』巻第二・春歌下に入集(一八四)。詞書「呼子鳥をよませ給うける」。『土御門院百首』(一四)、『夫木和歌抄』(一八一〇)にも。

(改頁)

99_頓阿法師

数ならぬ三室(みむろ)の山の岩こすげいはねばしたに猶(なを)みだれつゝ

【頭注】

三室山は大和の名所也岩小菅(いはこすげ)は岩の根にはみたるちいさきすけ也、此歌は菅(すげ)によする恋といふ題にてよめり、〇歌の意は数ならぬ身といふ事を三室山にいひかけ、いはすげを、いはぬといふ詞にいひかけて、人数ならぬわが身なれば、おもふこゝろのほどをも、はゞかりて人にそれともいはねば、いよいよこゝろのそこに、おもひみだれつみだれつすることよとよめるなり、菅もほそき葉のしげきものなれば、みだるゝといふ詞に縁あり

【歌意】

三室の山の岩小菅ではないけれども、数ならぬ我が身であるので、心のうちの思いを言わない。そのため、我が恋心は心の底に乱れてしまう。

【作者】

頓阿法師(とんあほうし)

一二八九~一三七二。俗名は二階堂貞宗。二条為世門の和歌四天王の一人。歌論書に『井蛙抄』などがある。『続千載和歌集』初出。

【備考】

『続後拾遺和歌集』巻第十一・恋歌一に入集(六四九)。『草庵集』(八七六)、『題林愚抄』(七八八一)にも。

(改頁)

100_近衞関白左大臣

をのづから都にかよふ夢をさへまたおどろかす峯の松風

【頭注】

をどろかすとは夢をさますといふ事也〇歌の意はかく山住して都に行かよふ事もなければをのづからたまたま都にかよふ夢をみてもその夢をさへ嶺の松風が吹さます事よとよませ給へり

【歌意】

たまたま都に行く夢を見たとしても、行き通うこともないので、峰の松風が吹いてその夢をうち覚ますことだ。

【作者】

近衞関白左大臣(このえかんぱくさだいじん)一二四六~一二六八。近衛基平。鎌倉時代中期の公卿。

【備考】

『続拾遺和歌集』巻第十六・雑歌上に入集(一一三七)。詞書「弘長三年内裏百首歌たてまつりし時、山家夢」。『題林愚抄』(九〇〇三)にも。

(改頁)

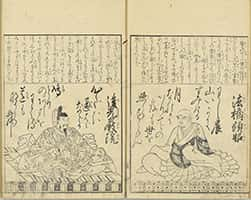

[六歌仙図]

人丸

梅花それたに見えす久方のあまきる雪のなへてふれゝは

赤人

春の野にすみれつみにとこしわれそ野をなつかしみひとよねにけり

遍照

あさみとりいとよりかけて白露を玉にもぬける春の柳か

業平

寝ぬる夜の夢をはかなみまとろめはいやはかなにもなりまさる哉

康秀

吹くからに野への草木のしをるれはむへ山かせをあらしといふ覧

喜撰

わがいほはみやこのたつみしかそすむよをうち山と人はいふ也

小町

色見えてうつろふものはよの中の人のこゝろの花にそ有ける

黒主

おもひ出はこひしき時ははつ雁のなきて渡ると人はしらすや

(改頁)

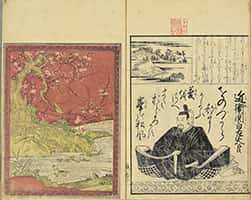

[奥付]

筒井尚堂書伯手沢

淵上旭江画宗縮図

彫生 浪華 藤木金兵衛

文化龍集丁卯夏新鐫

大坂書舗

葛城長兵衛

向井八三郎

多田勘兵衛