画像をクリックすると原本の高精細画像が表示されます。

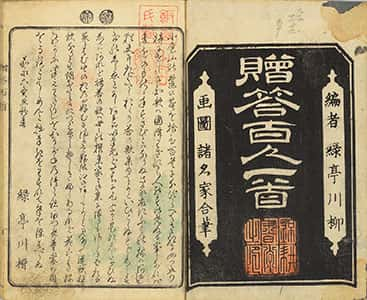

[内題]

編者 緑亭川柳

贈答百人一首

画図 諸名家合筆

(改頁)

[序文]

小倉山の麓の塵を拾ひ、百首になずらへてさきに四つ五つ梓にせしに、和歌は国つわざにて人のすさめぬる事なれば、遠近のものゝ手すさびとはなりぬ、さる故にふみの林のあるじ猶更夫にたぐへしおくり答の歌集めてよといひこしぬれど、しらすげのしらぬことにしあれば、いなめどせちに乞ふまゝ是にしたがひぬ、しかはあれど贈答の歌は世々の撰集家々の集に限りもあらねば、たゞ蓼はむ虫のおのが好むにまかせ、難波江のあしもよしと見なして、道歌狂歌なりとも詞なだらかにつゞけがらおかしきふしあるなど、花すゝほのかに聞えわたりしを、かりがねのつらねあつめ、童蒙の目をよろこはしめんと拙なきをわすれて筆を染はべりぬ

嘉永六癸丑新春

緑亭川柳

(改頁)

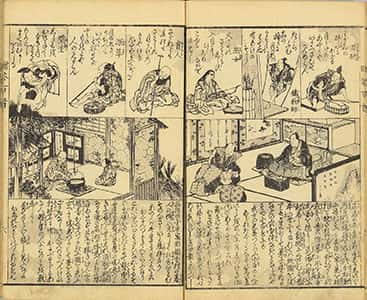

[一丁ウラ、二丁オモテ]

夫(それ)天地(あめつち)ひらけて後、人の世となり神武天皇戊子の年よりもろもろの神祇を祭らせ給ひ、第十代崇神天皇六年、天照太神を笠縫村にいはひまつり諸国の神に神戸(かんべ)を定められ天下安穏なり、猶垂仁天皇廿五年三月、天照太神の御教にしたがひ、伊勢国五十鈴の川上にうつすまつり、倭姫命を斎宮(いつき)に奉らせてより我朝万世の宗廟とあがめまつれり、然るに六十八代後一条院の御宇(おんとき)、長元四年六月七日、祭主神祇伯輔親伊勢斎宮せられたるに、折から雨降大風吹しかば逗留しけるに、太神宮斎宮に命じ給ひ、帝の御事(こと)など御託宣ありて、御神酒めされ御盃を給はりかたじけなくも神詠を下しをかる、

ながつきに さやけきかけの 見えぬるは ちりのおそれは あらずとぞ思ふ

輔親おそれかしこみて御返しを奉る

おほじ父 むまご輔親 三代までに いたゞきまつる すめら御神

これは祭主頼基、大中臣(おはなかとみ)能宣(よしのぶ)、大副(たいふく)輔親(すけちか)三代とも神慮に叶ひ、大幣たてまつりことに輔親神詠に贈答なし奉るは、御めくみのありかたきを拝謝し奉る、此事(こと)末代まての誉(ほまれ)といふべし、

(改頁)

[三丁オモテ]

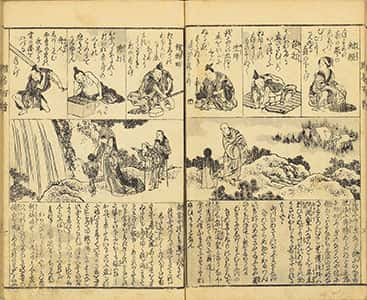

花山の帝は永観二年聖廟を嗣せたまひ御在位わづか二年にして叡慮(えいりよ)に叶はさる憂(うき)ことありて御遁世(とんせい)の御こゝろざし深く遂に寛和(くわんな)二年六月廿二日王宮(わうきう)を忍び出させ給ひ花山寺において薙髪(ちはつ)ましまし法諱(ほうかん)を入覚(にうがく)と申奉り霊場(れいじやう)を順拝(じゆんばい)ましまし紀州那智山(きしうなちさん)に三ヶ年苦行精修(くぎやうせいしう)なしたまへば神龍童子(しんりうどうじ)と化して如意珠(によいじゆ)一顆を献じ玉体(ぎよくたい)を守護し奉る、法皇なほ熊野三所(くまのさんしよ)へ詣(まうで)給ひ法施(ほうせ)を納む、

わするなよ 雲は都へ へたつとも なれて久しき みくまのゝ月

此御製熊野の権現納受ありて則巫(かんなぎ)に託宣(たくせん)させ給ひて

しばしばも いかゝ忘れん 君を守る こころくもらぬ みくまのゝ月

(改頁)

*三丁ウラ~四丁オモテにかけて同刻の「拾芥抄袋草紙の誦歌」は省略

[三丁ウラ 下段]

後嵯峨の帝熊野詣の折から、音無川の辺り梅さかりなりけるに、伊勢より出し人夫のよみける

音なしに さきそめにけり 梅の花 にほはさりせは いかでしらまし

此うた叡聞に達しいみじき秀歌なり、其もの召と勅ありければ、北面の侍おんつかひにて奉るべしと申ければ、其御返事に

花ならば おりてぞ人の とふべきに なりさがりたる 身こそつらけれ

猶御感ありて所望あらば願ひ候へと仰せ下さるに、言がひなきものゆゑと辞し申せど、分にしたがふ望なきことあらじと農家の夫役御免のうへ作業の田畑子孫まで貢におよはざるむねゆるしぶみをたまはりぬ、哥の徳かゝる幸ひありけり、

(改頁)

[四丁オモテ 下段]

兵庫頭源仲正のむすめ皇后宮に始て召され美濃と名を遣れ給ふ、然るに此もの琴の曲に妙あるよし聞召、のぞませ給ひければ、つゝましながら一曲御聞に入けるに、妙手のしらべ人々感にたへ、越後といふ宮女

琴の音は 月のかげにも かよへばや そらにしらべの すみのほるらん

なた摂津といふ宮女

ことの音や 松ふく風に かよふらん 千代のためしに ひきつへきかな

此かへしに美濃

うれしくも 秋のみやまの 松風に うることの音の かよひける哉

皇后の御事を秋の宮と申せば是をそへて返し哥に及びし、才智凡恵の呼ふ所にと禄あまた給はり面目をほとこしける、

(改頁)

*四丁ウラ~八丁ウラにかけて同刻の「建保職人尽月の歌」は省略

[四丁ウラ 下段]

家隆卿小鳥を好み荻の葉といふ鵯を朝夕側に置れけるに、子息の侍従つのくに住吉へ持て下りけるを、家隆卿使をつかはしてとり返し給ふに、只戻さばほいなく思はんと、外に葉山といふうつくしき鳥の有ければ替りに遣りにけり、侍従は荻のはを返しおくるとてその鳥につけて

涼しさは はやまのかげも かはらねど なをふきおくれ 荻のうは風

家隆卿此哥にかんじてやがてまた荻の葉をおくりつかはすとて

これも又 秋の心ぞ たのまれぬ 葉山にかはる 荻のうはかぜ

詞を尽して人の秘蔵の物を所望するともそのこと及ばず、却て隔心おいでくるものなるに、思はざるに得ること和哥の徳なり、

(改頁)

[五丁オモテ 下段]

嘉祥寺の僧都産む恵わかきころ大病を煩ひ大事におよび狂気のやうなりしが、這出て障子をあけ紙にかきものあれば、是を取入しばし案じて返事いたゝめ、そこに又打ふし寝入けり、いかなる事と人々怪みけるに、やがて汗おびたゞしく出て起上りて、ふしぎの夢を見たり、大きなる猿の水干ゑぼし着てたてぶみを持きたるゆへとりてこれを見るに

たのめつゝ こぬ年月を 重れば くちせぬちぎり いかゞむすばん

かくありければその御かへしに

こゝろをは かけてぞたのむ ゆふだすき なゝのやしろの 玉のいがきに

かくかきしと物かたりせられ、うたかきしふみもありて頓て病も全快に及べり、

(改頁)

[五丁ウラ 下段]

家居は雨露霜雪をしのぐ為なれば結構を好まず、分相応に造作すべし、衣服は暑寒を防礼を欠されば美を好むべからず、戦国の昔は帷幕(いばく)に風を凌ぎ武器を枕とし、民俗は野山に起居して飢渇にくるしむ、今泰平の世にうまれては蚊帳(かや)を張り高まくらして暑に寝かぬるなどいふは勿体なきことならずや、すでに古哥にも

武士の 矢並つくろふ 小手のうへに あられたばしる なすのしの原

此うたを思ふに付、しづけき御代のありがたさを思ひ

籠手の上に ふりし世しらで 暑ぶすま かさねて夜半の あられをぞきく

斯詠じて治世の恩を感ぜられし人り、これらいみじき世教といふべし、

(改頁)

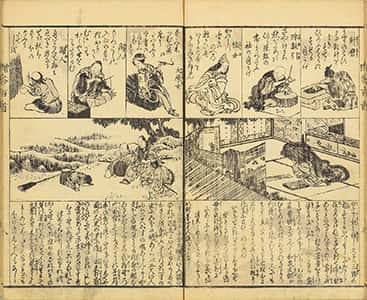

[六丁オモテ 下段]

河内の国安宿郡国分村の農人の悴(せがれ)八才にして狂哥をよむ、その心さしいと殊勝なり

あの人は 弁慶よりも つよいとは かんにんつよき 人をいふなり

これ小児の口すさひなれともその意味おもしろきことにて、瞽叟(こそう)の無道も大舜(たいしゆん)の至孝の堪忍つよきに善人と世にしれ、項羽が剛敵なるも漢の高祖が堪忍づよきに勝事あたはず、呉王が猛きけんゐも越王がかんにんつよきに国を失ふ、古へより堪忍つよくして事をなさざる物なし、此かんにんの力べんけい朝比奈も中々およぶまじと、ある人短気の人にこのことを教示(しめ)して

負てのく 人を弱しと 笑ふなよ ちゑのちからの つよきゆゑ也

(改頁)

[六丁ウラ 下段]

正法にふしぎなしと諺にいへども、邪法に奇特あらばなどか正法に神妙ふしぎのなからんや、信に徳あるはすなはち正法の霊明なるところ也、むかし覚讃法師は阿闍梨にならんことを年来願ひけれども叶はず、あまりの物うさにかちより若王子の社にもうでゝ

山川の あさりにならで よとみなば ながれもやらぬ 物やおもはん

此哥神のめでさせ給ふにや、夢のうちに御返しを給はりける、

あさりには しばしよどむと 山川の ながれもやらぬ ものなおもひそ

そのゝち忽阿闍梨となり、なほ僧官滞なく次第に昇進しやがて大僧正までにすゝまれ給ひけるとなん、

(改頁)

[七丁オモテ 下段]

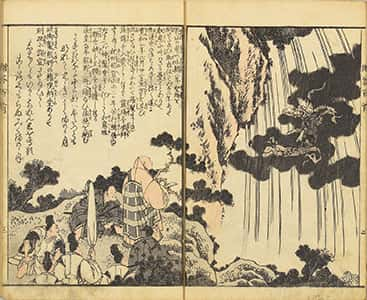

或官女つゝみが滝を尋きて

つの国の つゝみが滝を きて見れば したにはちゝと たんぽゝの花

其所に老人夫婦ありて是を聞ゐたりしが、翁の曰く「鼓が滝にきて見れば」とは縁なし、「打見れば」とせばいかゞ、官女おどろき「打見れば」となす、又婆々が曰「下にはちゝ」も縁はなし、「かはべ」と直してはいかゞといふ、然るに小娘ひとり来りて此哥のさまを聞、すこし笑て曰、鼓が滝は余国になし、此国ばかりなれば「津のくに」といはんより「音にきく」といはゞよろしからんといふ、弥(いよいよ)おどろきみよ直せば

音にきく 鼓が滝を うち見れば かはべにちゝと たんほゝの花

斯詠吟せしに、老若三人ともにいつち行けん、跡かたもなし、是此官女の慢心を戒しめ給ふ神のわざ也といふ、

(改頁)

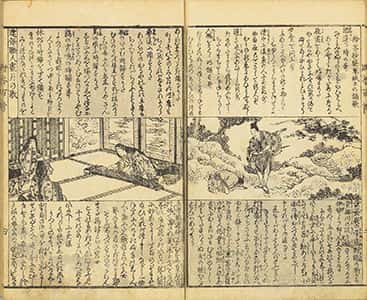

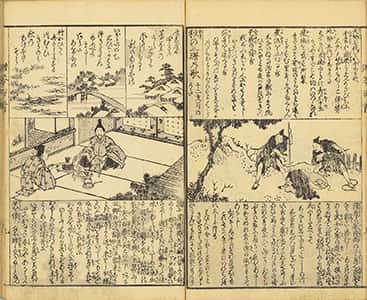

[七丁ウラ 下段]

世に子宝と称し父子は三界の首かせともいへり、また子なくて泣ものなけれど子を持て泣く親なりといへるはさもあり、宝と成子はすくなく苦労をかけ泣する子は多からん、ことさら宝とせんとおもふほどいよいよおやの苦労増るなるべし、和泉式部がむすめ小式部は、おさなきより利発にして哥よむことも人にもまさり、末たのもしきことと親心に思ひしかひもなく大病を煩ひ既に終焉に及びし時、小式部

いかにせん 行べき方も おもほへず 親にさきだつ 道をしらねば

母の式部涙せきあへず、返哥に

こあしにて たどり行らん しでの山 道しらぬとて かへりこよかし

此贈答、聞人泣かざるはなし、

(改頁)

[八丁オモテ 下段]

一寸の虫にも五分の魂といふ諺あれば、匹夫(ひつふ)といふともおとしめて心さしを奪ふべからず、さは一寸の虫に五分の魂あらば、五尺の人には二尺五寸の魂あらん、よしや夫ほどの魂なくとも相応の魂はありたきこと也、近ころ武蔵野の片田舎にて十才ばかりの草刈童の哥をつらねけるが、いかゞしてや国の大史の聞に達し田夫相応のことのはにて奇特のものゝよし御褒美ありて御書とめなりし其哥

むさし野に 折べき花は ゑらあれど つゆでぬれほし 行にゆかれず

かゝる野人も風雅の心あればその身の誉れをあらはす、人と生れて文盲となり木石に等しきは歎きこと也

よしあしを しらざる人は なけれども 心かけねば しる人もなし

(改頁)

*八丁ウラに同刻の「天神七代をおぼゆる歌」以下六首、八丁ウラ~九丁オモテにかけて秋の三曙の歌は省略

[八丁ウラ 下段]

隆尊は家隆卿の子息也、出家となり国々を修行してあるきけるに、ある武士の家の庭に入り、桜のさかりなるを一枝折て持行けるを守りの者見付て忽からめられ危き時、殿に申たまへよとて

しらなみの 名をば立ども よしの川 花ゆゑしづむ 身をばをしまじ

此哥にて罪をゆるされもてなしにあひて出しとかや、隆尊、江州の山﨑に行くれ夜に入て浅ましきわらぶきの家に宿り、一夜をあかし朝出る時、折敷に稗の飯をもりて、あるじ

かづならぬ いやしき草の 身なれども これにてつなぐ 露のいのちを

此かへしに、隆尊

わび人の 命をかくる 草のみと きけばなみだの つゆぞこほるゝ

かゝるわびしき者にも風雅は有けり、

(改頁)

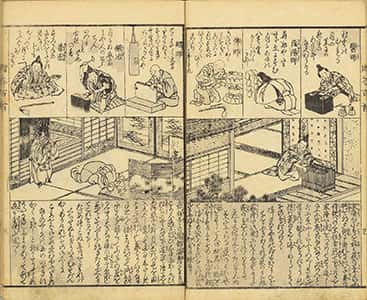

[九丁オモテ 下段]

避けに善悪得失の論は昔より好めると好ざるとの上戸下戸の争ひなるべし、過るときは狂薬にして佳味にあらず、又よくたしめは気血を巡らし鬱を散じ結然の気を養ひ患を払ふ、玉箒にして実に百薬の長といふべし、ある公卿の方へ同列の御来客ありしとき、遠方より返り来りし初桜といふ銘酒をとりいだしてもてなし給ふに、殊の外美味なれば多く呑せ給ひ興にいりて狂哥に

おさかなを 喰ちらすうへに 初さくら のみにしはらは 春にぞありける

おもしろきことばつゞきなれば主もとりあへず返哥に

いざさらば なんにも夏の ころなれば いかでおなかの 春にやあるらん

笑を催しなほ睦交り給しとなん、

*九丁ウラ~十丁ウラにかけて同刻の「十二支月の歌(仮称)」、「やまと詞物の名」、「雪月花」三首は省略