画像をクリックすると原本の高精細画像が表示されます。

(改頁)

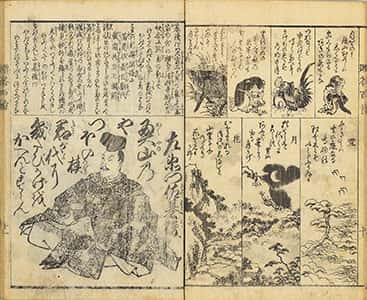

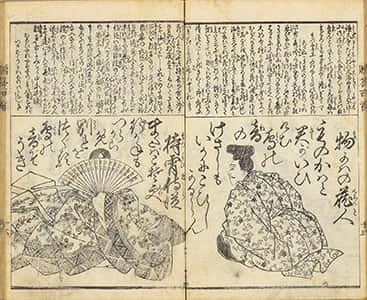

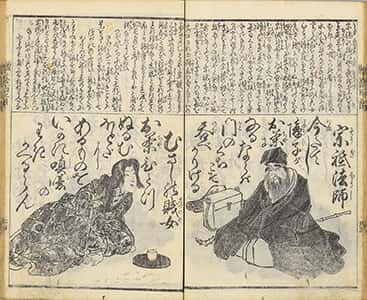

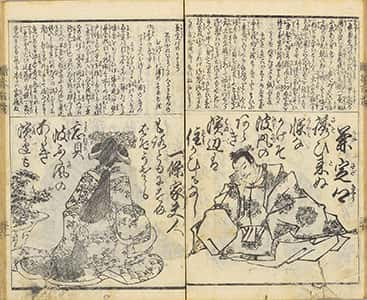

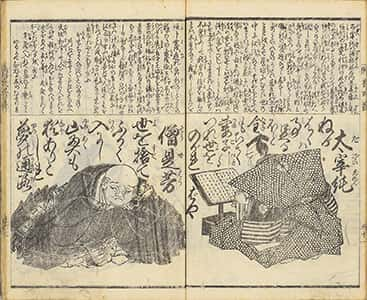

01_左衛門佐基俊(さゑもんのすけもととし)

奥山の やつほの椿(つばき) 君が代に 幾(いく)たびかげを かへんとすらん

【頭注】

基俊卿は大宮右大臣の息にて二条家(にでうけ)の祖(そ)なり、法性寺殿(ほふしやうじとの)の家の歌合に残菊の題にて

けさ見れば さながら霜を いたゞきて おきなさびゆく 白菊のはな

これは新撰朗詠に

菊是孤叢臣数代(きくこれとそうのしんすだい)

戴霜共立玉欄前(しもをいたゞいてともにたつたりぎよくらんのまへ)

清慎(せいしん)公の侍なりしが此心をとりてよまれしが、此歌よりのち菊の花を翁草(おきなぐさ)といひけるとなん、

俊成卿は此卿の和歌の弟子にて頗(すこぶ)る執心(しうしん)なれば感賞(かんしやう)のあまり家の秘奥懐見秘抄(ひおうくわいけんひせう)を譲られければ俊成卿

君なくはいかにしてかははるけまし いにしへ今のおぼつかなさを

この歌返しに基俊卿

かきたむる いにしへ今の ことのはを のこさすきみに つたへつるかな

(改頁)

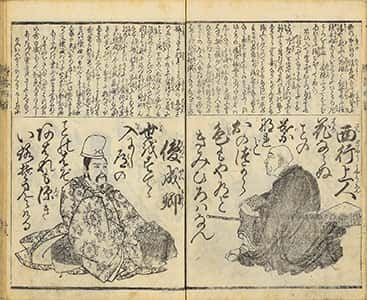

02_西行上人(さいぎやうしやうにん)

花ならぬ ことの葉なれど おのづから 色もや有(ある)と きみひろはなん

03_俊成卿(しゆんぜいきやう)

世をすてゝ 入にし道の ことのはぞ あはれも深き いろぞ見えける

【頭注】

西行出家の後年をへて長谷寺に詣で夜に入(いり)物淋(ものさびし)く観世音(くわんぜおん)に法施(ほつせ)手向(たむけ)あたりを見るに、ひとりの尼こゝろをすまし念珠(ねんじゆ)すりてをがむあはれに涙こぼして西行

思ひ入て するずゞおとの 声すみて おぼえずたまる わがなみだかな

この吟声(ぎんせい)を聞て彼尼こはいかにと袖にとり付たるを見れば年比契りあさからざる妻なりけり、ふたりとも涙にかきくれてことばもなかりしが尼の言けるは君発心(ほつしん)の後(のち)夜(よ)となく昼(ひる)となく哀(あは)れ身にしみ候まゝ過(すぎ)にし頃ひとりの娘を伯母(をば)にあづけ此身は尼となり高野(かうや)のふもと天野にすみはべり、扨(さて)も我身を捨(すて)てほる人にも給はゞよしなき恨(うらみ)も増(まさ)るべきにまことの道に入給へば露斗(つゆばかり)の恨もはべらず却(かへり)て智識(ちしき)となり給へることの

嬉しさよ、別れしより浄土(じやうど)の再会(さいくわい)とのみ思ひしに爰(ここ)にて逢侍(あひはべ)るは夢にこそと涙せきあへぬを見て西行も歎(なげ)きつよろこびつ法文(ほふもん)など言をしへ我も高野に詣づれば頓(やが)て尋行(たづねゆか)んなどゝ言拵(こしら)へ別れて宿坊にこもりて都の人にあひけるに其者(そのもの)語りて京には俊成卿今千載集(せんざいしう)撰(えら)み給へる由(よし)きゝて世を捨(すて)ても和歌に執心(しうしん)の事あさましとは思ひながらよみおきたる歌どもかき集め「花ならぬ」の歌を送(おくり)ければ俊成卿もかんじ其詠草(ゑひさう)の歌あまた書(かき)入その返しに此歌はよみ玉(たま)へり、又俊成卿御子定家卿勅勘(ちよくかん)の時

あしたづの 雲井(くもゐ)にまよふ 年くれて かすみをさへや へだてはつべき

此歌御感(かん)ありて勅免(ちよくめん)ある御かへし

あしたづは 雲井をさして かへるなり けふおふぞらの はるゝけしきに

(改頁)

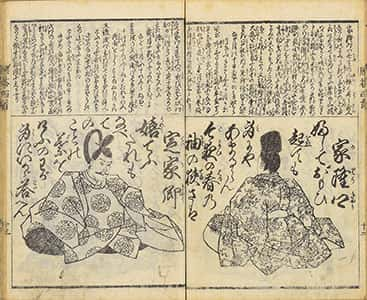

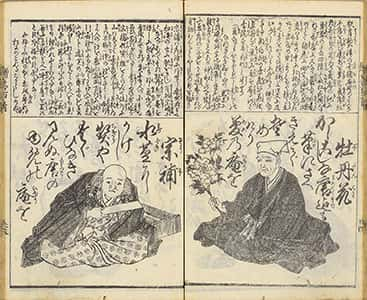

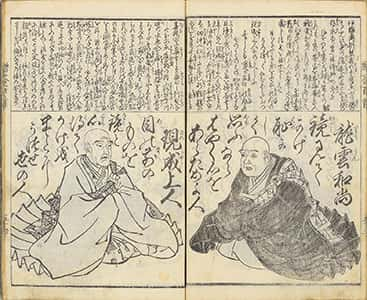

04_家隆卿(かりうきやう)

ふしておもひ 起ても身にや あまるらん 今夜の春の 袖の狭さは

05_定家卿(ていかきやう)

嬉(うれし)てふ たれもなべての ことの葉を けふのわが身に いかゞ答へん

【頭注】

家隆卿は壬生(みぶ)の二位と号し歌人なり、歌のよみかた秋の千草の色々に花咲交(さきまじ)りて色めかしきに麓(ふもと)の山風いかにもあらく吹おろしたる心地せらるゝと桐火桶(きりひおけ)にも誉(ほめ)られたり、されば西行の御裳濯(みもすそ)川歌合、宮(みや)川歌合二巻は西行諸国修行(しよこくしゆぎゃやう)の時に笈(おひ)に入て身を放(はな)たざりしを家隆卿に与へて円位(ゑんゐ)往生(わうじやう)の期(ご)をつきぬ末代(まつたい)に貴殿(きでん)程の歌よみは又あるまじきと思へば附属(ふぞく)し侍なりと授(さづけ)られたり、又松殿僧正行意(まつどのそうじやうぎやうい)大病(たいびやう)を煩(わづら)ひ夢に志巻の毘沙門堂(ひしやもんたう)へ詣(まうで)ければ御戸帖(とちやう)の内より晃神(きしん)僧正をよびて

なが月の 十日あまりの みかのはら 川なみきよく すめる月かな

此歌吟(ぎん)ずると見て病ひ平癒(へいゆ)せり、是家隆卿の哥也、神慮(しんりよ)にかなふ事斯(かく)のごとし、建仁二年二月、定家卿参議に拝任と時、此歌を詠おくられけり、

定家卿「うれしてふ」の歌は此かへし也、此卿幼少の時より秀才にて十才ばかりのとき障子に書給ふたはふれに

霜月に 霜のふるのは ことはりよ など十月に 十はふらぬぞ

これを御父俊成卿見給ひて其脇に

とにかくに 若きはなほも たのみあり さだめなき世に 老の身ぞうき

この返哥に定家卿

とにかくに 老はあまたの としもへつ さだめなき世に 若き身ぞうき

此卿の哥の姿は、朧月夜(おぼろつきよ)に仙女の面影かりに顕れてきへ失たらん匂ひなるべしといへり、哥道匂い定家を難ぜん輩は冥加(みやうが)あるべからず、罰(ばち)を蒙るべきなりと徹書記(てつしよき)物語にしるせり、

(改頁)

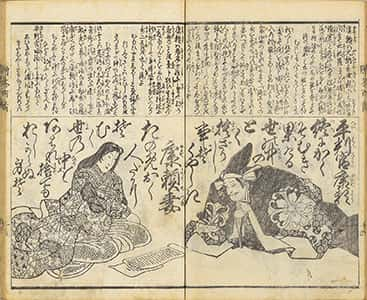

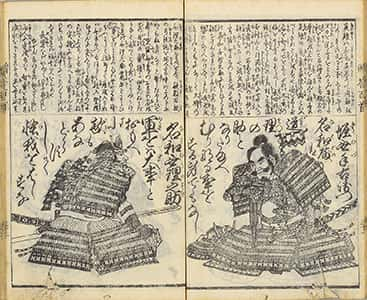

06_源頼政(みなもとのよりまさ)

思ひ遣(や)れ きみがためにと まつ花の 咲もはてぬに いそぐ心を

07_小侍従(こじじう)

あふことを いそがざりせば 咲やらぬ 花をばしばし 待もしてまし

【頭注】

源三位頼政の哥は、俊恵法師も誉て、頼政卿はいみじき歌仙也、心の底迄哥にかへりて、つねに是をわすれず、心にかけつゝ鳥の一こゑなき、風のそゝと吹にも、花のちり、葉のおち、月の出入、雨雪などのふるにつけても立居(たちゐ)おき伏(ふし)にも風情(ふぜい)をめでずといふ事なし、まことに秀歌の出くるもことはりと覚へしといふ、頼政「人しれぬ大内山」とよみ四位になりはじめて昇殿せしころ、小侍従といふ官女いひかけて

つきつきしくもあゆむものかな

頼政とりあへず

いつしかに雲のうへをば踏なれて

是よりなれむつみて頼政きさらぎ廿日あまりの頃、いまだ開かぬ花につけて「思ひやれ」の哥を小侍従「あふこと」の返哥をせられけり、此頃、小侍従といふ女二人あり、

此小侍従は高倉院の官女にて哥人の聞へあり、源三位頼政の通ひ給ひ、度々哥をよみかはせし人也、高倉院崩御の後、尼となり八幡に籠りけるを、刑部卿頼輔のもとより

君はさそ 雨夜の月か 雲井より 人にしられで 山に入りぬる

小侍従この返哥に

すむかひも なくてくも井に 有明の 月はなにとか いるもしらなん

尼になりしとき、源三位のもとより

われぞまづ 入べき道を さきだてゝ したふべしとは 思はざりしを

此返哥に小侍従

おくれじと 契りしことを 待ほどに やすらふ道も たれゆへにそは

尼悟道(ごたう)して心経のこゝろを

色にのみ そみし心の くやしきに むなしくしげる のりのうれしさ

(改頁)

08_平判官康頼(へいはんくわんやすより)

終(つゐ)にかく そむき果たる 世の中の とく捨ざりし 事ぞくやしき

09_康頼妻(やすよりのつま)

たのめおく 人だにそむく 世の中を あはれ捨ても おしからぬ身ぞ

【頭注】

康頼は大納言成親等と一味の由聞えて六波羅より召捕(めしとら)れて、成経、俊寛と共にさつま潟(かた)鬼界島へ配流の刑と定り、都を出て配所に趣きける時、津のくに小馬(こま)の林を通るとて

つの国や こまの林を きて見れば むかしも今も かはらざりけり

斯つらねて世のうきをおもひなげき、爰にて僧を請(しやう)じ戒を受て出家し、入道性照とあらため剃(そり)たる髪を袈裟のきれにそへて「終にかく」の哥を書て古郷の妻の方へ送りければ、妻は一と目見て、何とも物をもいはず、たえ入けるこそ、無慙(むざん)なれ、かくてのち、人々の介抱にて心づきなくなく此哥を詠じて自髪をそりおとして尼となり、西山に庵室をしつらひ塵の世をいとひ、後また近江の国志賀の辺(ほとり)にうつりて住しとかや、

康頼は鬼界が嶋に至りて、都の老母のことを案じ煩ひ、生前に今一度あはんことを思ひ、熊野権現に祈誓して卒塔婆千本をつくり、哥二首を書て流す

おもひやれ しばしと思ふ 旅だにも 猶ふるさとは こひしきものを

さつまがた 沖の小嶋に 我はありと おやにはつげよ やへのしほ風

此そとは厳嶋の大宮の前へ流れ寄、終に清盛の聞へに達し、やがて赦免を蒙り帰洛なす、和哥の徳感ずべき事也、康頼嶋に居し頃、風に飛くる木の葉にありし哥

ちはやふる 神に祈の しげければ などか都に かへらざるべき

平判官帰洛して妻にあひて

思ひきや しがの浦波 たちかへり またあふみとも ならんものかは

(改頁)

10_物かはの蔵人(ものかはのくらんど)

ものかはと 君がいひけむ 鳥の音の けさしもいかに こひしかるらん

11_待宵侍従(まつよひじじう)

またばこそ 更(ふけ)行かねも つらからめ 別れをつぐる 鳥の音ぞうき

【頭注】

徳大寺左大将は大后皇の宮に仕し小侍従のもとへ通ひ給ひしが、またの夜逢んとかねごとに侍従まちわび、独寝はまどろみもせず、更ゆく鐘をきゝつゝ

まつ宵に ふけゆくかねの 声きけば あかぬわかれの とりはものかは

此哥秀吟の聞へあり、又大将ある夜、忍び給ひて夜も明ければうききぬぎぬのわかれあはれに、侍従御なごりを慕ひはるかに見送り、涙ぐみて見へければ、大将ふり捨かたきおもかげ身にそへておぼへければ、御供の蔵人を召て、侍従が名ごりを惜む有さま見捨がたし、汝立かへりて何となりとも言て参れとのたまひければ、蔵人侍従が見送りて立たる所に参り、折ふし鶏のなく声をきゝて此「物かは」の哥はよみたり、侍従は此うたをきいて即座に「またばこそ」の返しはせられたり、

蔵人立かへりて此贈答の哥を語りければ、大将感賞し給ひて、さればこそ汝はつかはしたれとのたまひて、所領を数多給はりけり、後此蔵人、内裏の六位など得てよく哥を詠ければ、優(やさ)蔵人とも、物かはともよびて末代までの誉れとなりけり、この小侍従は近衛院の二代の后多子と申につかへけり、此后は土御門公能公の姫君にて、徳大寺殿の御妹にましませば、此御所へしばしばたちいり給ふにより、この小侍従にもあひ給ふなるべし、同時の人なれば高倉院の小侍従と同じ人と思ひ、哥も混(こん)じるもの多し、此小侍従長命の人にて建仁千五百番哥合にも召れ、数多哥よみける中に、述懐

おもひやれ やそせの年の 暮なれば いかばかりかは ものはかなしき

(改頁)

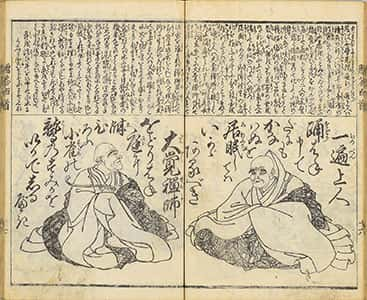

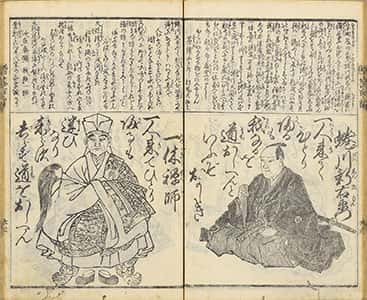

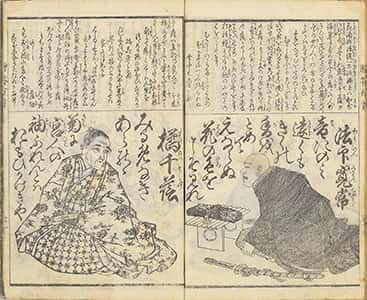

12_一遍上人(いつべんしやうにん)

踊はね 申てだにも かなはぬを 居眠(ゐねふり)しては いかゞあるべき

13_大覚禅師(だいがくぜんじ)

をどりはね 庭に餌(ゑ)ひろふ 小雀の 鷲のすみかを いかでしるべき

【頭注】

藤沢無量光院遊行一遍上人は、駿州の住人河野七郎通広の次男なり、ある日、妻と妾と一間の内に碁をかこみてゐたりしが、互に勝負を争ひ手段をかんがへて退屈して居眠りけるが、二人の黒髪忽然と結目とけて化して小蛇の形となり、咬合しありさまを見て嫉妬偏執の怖きを思ひ忽ち発心して栖をたち去、塵の世をのがれ比叡山にのぼり、善恵上人に謁して念仏の門に入、悟道して諸国をめぐり、即得往生の教化を授与す、今に至り諸国を遊行するは、此上人よりはじまれり、一遍上人は大覚禅師と睦しく、常に消息せられければ、一時建長寺へ尋来給へるに、大覚禅師籠て坐禅して居給へば、上人たはふれて

此哥を詠ければ、禅師目を開きて即座に此哥をかへし給へり、或人禅師に生死の道理を問ければ、答て夫(それ)人生ずるといふは父母の縁により土と水火と風と四ツをかりて、其内に心あり、夫より気生じ其気いろいろに変じ発す、たとへば、水に写る月、谷の響、雲の稲妻などのごとく有かと思へばなし、なきと思へばあり、是地水火風の四ツのもの手伝ひてなす業也、されば水はなれてうるほひなく、火放れて身ひへ、あたゝまりなし、風放るれば身すくみてはたらかず、焼もせよ埋みもせよ、終には土に返、操人形の動くがごとし、あやつりたる糸きれゝばたをれる、是死するに同じ、されば利欲に糸をすり切ず、兎かく生気をやしなひ給へとさとして

耳を洗ひ 牛をひやして 山水に うかべる雲を よそにこそ見れ

(改頁)

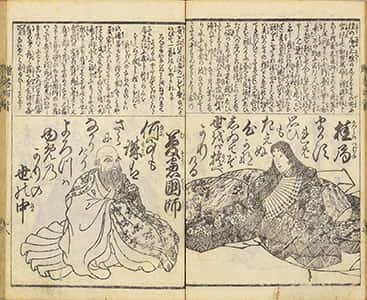

14_桂局(かつらのつぼね)

まかすれば 思ひもたえぬ 心かな しゐてぞ世をば 捨(すつ)べかりける

15_夢窓国師(むそうこくし)

何事も 誠はさらに なかりけり よろづはゆめの かりの世の中

【頭注】

桂の局は三條の局とも申て、御所に宮仕して和哥を好み、禅法を信じ、ある時、夢窓国師にあふて因果のことを問けるに、国師答て、此世に寿(いのち)長く万の物に冨たる人は、過去に生たる物を殺さず、人をあざむかず、施(ほどこし)をせし人也、譬(たとへ)ば春よき種を拵へ土をこやし蒔ときは、秋は必その実できるがごとし、春は過去、秋は現在に等く、此世に欲心にほだされ後の世のことを思はざるは、春おろそかの種をうゑて秋不熟にて年をむなしくするがごとし、又、局悟(さとり)のことを問けるに、答へて凡酒にゑひたる人の思ふことは、皆徒ごとのことくなるに酔のさめざる時にても我はゑひたるとしれば、誤はせぬ物に候、仏性は鏡のごとく明らかなり、月は雲にくもり、水に妄念の波なければすみわたりて平らか也、とかくしう念の

塵を払ひて法界の一心を磨給へといひて、一首を進ぜられける

思へども かなはぬことを ねがはれて すてるにやすき 世をばいとはじ

局教化に感じ、悟りの心を

をしへぬる 我から我と 心得て 恋をば人の ならふものかは

此贈答もその時の哥なりとかや、夢窓は又たはれたることも言給ひしことあり、或人夢窓に向ひ、御僧は天竜寺開山にて福分にましませど、御形いかにも肩うすくすぼみたり、世に貧弱の輩をば肩の薄い者共申、又肩が落る、肩をすぼめるなどゝ見落さるゝこと世の習ひなるに、国師の御肩いかにも興さめる程薄に冨貴におはしますはいかにと申せば、さればとよ、愚僧が肩あまり薄く窪て貧乏神の居所がないゆへと、答給ひしことあり、

(改頁)

16_赤松円心(あかまつゑんしん)

山寺の かねの音にさへ 吹まぜて おのれ声なき 峰の松風

17_喝食曽卓(かつしきそたく)

夕日さす やまのをのへに あらはれて 猶(なほ)も色そふ 松のひともと

【頭注】

赤松円心は軍慮のいとまには禅法をきゝ得て慢ぜられしに、ある時、さる禅院に立より、方丈を心見んと門外まで来りしに、喝食曽卓いまだ十二才にて土いぢりして遊び居ける、赤松問けるはこの寺の名は何と申ぞといひければ、曽卓答へて人にもの問とき、はわが名をさきへ申べきに、汝は何と申ものといへば、赤松理に伏し、われは赤松播磨守円心といへば、この寺は別法寺と申なりと答ふ、円心思ふやう、このわらべ年にも似ぬこびたる性根かな、その才を心見んため一問をかばやと思ひ、法に別法なし、いかなれば是別法寺と問ければ、曽卓答へて松に古今の色なし、いかなればなんぢは赤松と答へければ、円心舌を巻て方丈に逢までもなしと帰られんと

せしが、此幼き者の才智を感じほめて、「山寺」の哥を詠ければ、曽卓も赤松は英智の大将也としりて此哥をかへしせしとかや、ある人曽卓が手習して国尽(くにづくし)を書ける時、上野下つけありて中つけなきはいかにといへば、答へ、筑前、筑後ありてちく中なきがごとしといへり、此人また連哥をいひかけて

としに二たひ 物思ふかな

曽卓言下に

春は花 秋は紅葉の 散るを見て

かの人又

月にふたゝひ 物おもふかな

曽卓即座に

待わびる 宵と惜みし 山の端と

かの人また

夜はふたヽひ もの思ふかな

曽卓これにも

宵は待 はや暁の とりの声

(改頁)

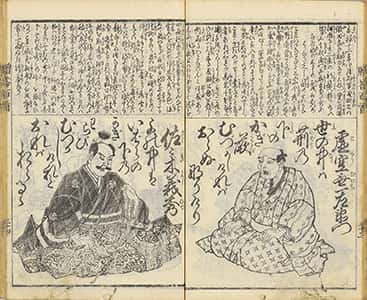

18_吉田兼好(よしだのけんかう)

よもすゞし 寝覚のかりほ 手枕も まそでも秋に へだてなき風

19_頓阿法師(とんなほうし)

夜るもうし ねたくわがせこ はてはこず なをざりにだに しばしとひませ

【頭注】

吉田兼好は俗称左衛佐とて武衛次将たり、後宇多院に仕へ帝崩じて出家して双が岡に住、後醍醐天皇へも奉仕して南朝へ心を寄し人也、されば師直に艶書を頼まれしことなど心に染ねど、足利家執事のあしき比伴(ひはん)有んも少しは南朝の御為にもよろしからんと同意せしよし抄物に見へたり、後、伊賀の国見山の麓にわびしく住て

手枕の 野辺の草葉の 霜がれに 身はならはしの 風のさむけき

此哥より手枕の兼好といふ、そのころ南北両朝の将士、戈(ほこ)を争ひ世の中静ならねば、兼好も資財に貧(とぼし)く、伊賀、河内の境、月の瀬の辺に頓阿の住ければ親しき中ゆへ恵をうけんと「よね給へ ぜにもほし」といふことを沓冠(くつかむり)によみこみ此哥を送れり、頓阿も折悪く庵に米のあらざれば「よねはなし

ぜにすこし」といふことを沓冠に入て此返哥をせられし、二人とも和哥四天王と世に知られし、身の戦国の苦み、米銭に貧き事かくのごとし、是にても今静けき御代の有難きを知るべし、頓阿、或時、行脚の体にてある御所へ参りしに、修行の僧は何国の人ぞ、東(あづま)の者といへば

なにかあづまの はての思ひ出

と言かけられ、頓阿是に付て

都にて まづ語るべき 冨士のゆき

さらばと座敷へ請ぜられて、礼(いや)もなくして坐上に直りたれば、また

いやしきものは うへをおそれず

とあれば、頓阿言下に

水鳥の うかべば月の 影ふみて

或哥の会に人々のよまぬ題ありて頓阿に与ふ、梅散客来の題也、即座に

とはるゝも いとゞ思ひの 外なれや 立枝の梅の とくちりにけり

(改頁)

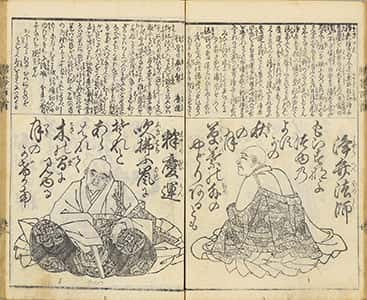

20_浄弁法師(しやうへんほつし)

もらすなよ つゆのよすがの 秋の月 草葉の外(ほか)の やどりあるとも

21_釈慶運(しやくのけいうん)

吹払ふ 嵐にそれと あらはれて 木の間に見やる 月のかげかな

【頭注】

浄弁は雅才ある人にて兼好、頓阿、浄弁、慶運を和歌の四天王といふ、古人戒の詞に万事皆少しの所より障あり、慎み恐るへし、指一本、眼にあつれば冨士山も見へす、塵ほこり目に入れば日月の光もさやかならず、聊の所に失はある也、浄弁ある秋、八幡の祭礼にゆきて酒家に入りて暫しいこひけるに、折ふし慶運の通りければ、浄弁あしくも見られけんと障子の陰にかくれけるに、慶運見附たりと内に入ければ、浄弁此哥をよむ、慶運も即時に「吹払ふ」の哥を返されけり、此哥『続千載』と『新後拾遺』に入られける、又、芦の葉の浄弁と附る哥は

みなと江の 氷にたてる 芦のはに 夕霜さやぎ 浦風ぞふく

裾野の慶運といひそめし哥は

庵むすぶ 山の裾野の 夕ひばり あがるも落るも 声かとぞきく

骸骨の画(ゑ)の賛 慶運

抑(そもそも)仏法に入、生死を離んと思ふ心は、是何ものぞ、只此心の源をかへし見るべし、眼に色を見、耳に声をきゝ、鼻に香をかぎ、舌に味をなむ、これ誰が恩力ぞ、無始より此恩を請ながら主を知らざる事は、たとへば人の家にやどりて、とこしなへにはごくまれながら家主に対面もせず、又、いかなる人とも知らざらんがごとし、されば、色を見る物は是何物ぞ、声を聞はこれ何物ぞ、香を嗅、味を嘗るは又是何物ぞ、行住坐臥につけても是は何物ぞ、此疑ひを起して教への内の道理によらず、自らかへし見るべし、もしあきらむることを得ば、曠劫(こうかう)の無明(むめう)たちまちに消滅し、本来の面目すなはち現在せん

かへし見よ おのが心は 何ものぞ 色を見声を きくにつけても

(改頁)

22_楊柳の精(やうりうのせい)

草も木も 洩(もれ)ぬ御法(みのり)の 声聞ば くち果ぬべき 後もたのもし

23_遊行大空上人(ゆぎやうたいくうしやうにん)

思ひきや 我のりの会(ゑ)に くる人や 柳の髪の 跡たれんとは

【頭注】

相州藤沢清浄光寺遊行上人は、諸国順行の砌に人夫伝馬(てんま)を得て心の儘にめぐること足利家のときより御教書を給はり、執達(しつたつ)の例ありて人夫駄五十疋をもつて道を通行せらるゝこと也、藤沢(とうたく)山十四世大空上人陸奥へ趣給ふ折から、下野国那須郡葦野の駅にいたるに、この宿の町はづれより西北にあたり草の原わつかに分入りて細き流れのほとりに遊行柳あり、こは『回国雑記』に

みちのべの くち木の柳 いとたへて こけのころもに みどりをぞする

と詠し所にて、又は謡曲にもありて世に名高し、扨(さて)遊行大空上人爰に来り給ふに、柳の精霊いと麗き女と化して上人に済度をねがひければ、上人夫と悟り給ひ、一念信正の札をあたへ、十念をさづけ草木国土悉皆成

仏の文、又は法華序品阿字より生じて阿字に入、天然の理を演説し給ひ

阿字よりも 阿字の里々 尋来て またこそかへれ 阿字のふるさと

斯教化ありしゆへ彼霊女感涙を流しよろこびて「草も木も」と詠じければ、上人とりあへず「思ひきや」の辺哥を給はりければ、彼女柳の陰に入るよと見へしが、形は忽ち見へずなりぬ、是より世々の上人順国の時は此所にて、日中勤行回向せらるゝ事、今にかはらず定例とはなれり、此ゆへに柳化度(けど)のしるしをのこされて建立ありし所なれば、その木を遊行柳と名づけ、楊柳(やうりう)寺と寺号も附られ一奇の旧跡とはなれり、されば近世の遊行上人の哥に

としをへて しげりそはれる 道の辺の 朽木のやなぎ みちしるべせよ

(改頁)

24_今川了俊(いまがはれうしゆん)

風寒き 磯の苫家(とまや)の 仮寝には 苅藻(かりも)そ 草の枕にやせむ

25_徹書記(てつしよき)

あまさかる 鄙(ひな)も都も すみよしと 思ふ所ぞ 住よしの里

【頭注】

今川了俊は前(さき)の探題と号し、永和の頃、専和哥に名あり、しかるに其頃、徹書記は幸菊丸とて十四才なりしが、律僧につれられ和哥の会に出けり、了俊出あひて申けるは児の哥好るゝは今の時には無ことながら、出席せらるゝはやさしきことに候、哥の題は「深夜閑月」といふ題に候とて書て遣はしければ、書記よろこびて

いたづらに ふけゆく空の かげなれや ひとりながむる 秋の夜の月

書記は冷泉家の門弟なれど、もつぱら了俊の指南を受しといへり、書記は正徹とも清巌(せいがん)共いひて中々の哥にて一度配流し、一度はゆるされて東福寺にかへり、そののち筑前博多承天寺は同派なれば、彼国に下り和哥の事祈る便りありと住吉の社の北浜に

小庵をいとなみ此辺に井をほり

おのづから しらるゝ我を 松かげに かはかぬほどの 井さらひの水

然るに了俊都より消息せられて田舎住さぞ物うからんと哥をそへ訪れしに、正徹返事に「あまさがる」の哥をかへされし、書記はじめは隙なきゆへ、歌は詠ざれども中年の頃、詠草三十六帖ありて哥数二万余首ありしを、今熊野において焼捨られし、是古き趣向を再び用ひまじき為也、行脚の文集を『なぐさめ草』と号し、その奥に

かく斗(ばかり) なぐさめ草の 種よりは いかでさくらん もの思ひのはな

敷嶋の 道をつたへて 久しかれ 千代のしら菊 松のよろづ代

是三十八才の時也、又、『徹書記物語』は哥学に有益(うえき)の本也、一世の詠歌数知れず、長禄二年五月、七十九にて卒、

(改頁)

26_宗祇法師(そうぎほうし)

今たてし 障子がお茶に なるならば 門のくちこそ 呑(のむ)べかりける

27_むさしの賎女(むさしのしづのめ)

お茶ひとつ ぬるむほとだに あるものを いかに嗔噫(しんい)の わきかへるら ん

【頭注】

宗祇行脚の砌り、武蔵野にさし懸り草莚足を休むべき所もなく日向(ひなた)のみあるきしゆへ咽(のど)かはき苦しく、うれしや水に近づきにけりとの古哥も身に染、やうやう人家を見つけ立よるに、内には女ひとり障子をほそく明て夕日のかげまばゆく錦にはあらぬ玉川のさらす細布さらさらに単なる物縫て居たり、宗祇外面(そとも)より道に労れたる法師に候、お茶一ツ給りなんといへば、女肝をけし障子を立て奥へ入りぬ、暫まてども茶もくれす、音もせねは腹たゝしく茶なくばなきと断るべきに情なの女よとつぶやき、此ざれ哥よみて出んとせし時、女茶をもち宗祇の袖をひかへて腹あしの御僧やと笑(ゑみ)ながら此返哥をなしにけり、宗祇甚だかんじ夕暮近ければ立さり、そのゝち此家をたづねけれど樹木はありながら、かの

家なかりしとかや、宗祇それより上方にのぼり、ある酒見世に立より酒呑んと思ひて頭陀を見れば銭なければ、詮方なく忘然とあきれて居しが、酒屋のあるじこれを見て何ぞものを落し給ひしやと問ふに、銭なきよしをいひ

つぼのうちに 匂ふと見れば 梅の花 さけかな一ツ 春のきどくに

是をきゝ酒やの亭主返哥して

つぼの内 にほひし梅も 散はてゝ かすみぞ残る 春のきどくに

とよみ、やがて酒を出し心の儘呑給へと進めけり、然るに此見世に生酔ゐて面白き呑やう也、我振回んと沢山強(しい)けれど過たるよしを断れば彼者腹立、宗祇の手を後へ捻り、哥よめ、免んといへば

なら酒や 此手をとつて うらはらに とにも角にも ねぢる人かな

(改頁)

28_牡丹花(ぼたんくわ)

かしこしな 唐(もろこし)迄も 筆にさへ きえでそめけり 夢の庵を

29_宗補(そうほ)

水茎(みづぐき)に かけし契や たぐひなき 見ぬ唐の ゆめの庵を

【頭注】

釈肖柏は津の国猪名野のわたりに庵を結び、連哥を業とし夢庵、牡丹花、弄花の号あり、夢庵の紀に草庵のさま四隣に長松花樹めぐれり、前庭に大なる巌あり、臥竜のごとく猛虎に似たり、海辺の石相交はるその中に紅梅のきに近きあり、芦屋の里よりはるばる移し来りて年をかさね、横斜三、四丈に及び、少しかたはらに井あり、綆(こう)のながき事数尋(ひろ)、桐の葉覆ひて暑をもて遊びて晨(あした)夕に老を忘る、仍て書院を弄花軒と号せり

夢ながら 心もとめし 老らくの なつさへきぬる 山の岩木に

其頃連哥師宗叱渡唐しけるに、彼国能書のきこえある仲和といへる官人に夢庵の二字をかゝせ持来りければ、肖柏かんじて「かしこし」の哥を詠り、

宗補は花洛(みやこ)に住せし連哥師にて和漢の書に眼をさらし、肖柏、宗碩等と交りあつく、其頃牡丹花が庵を訪しに、彼異国より得し夢庵の唐筆を見せければ、実にも人の国まで思ひ忘れざりし事と賞して此哥は詠り、宗補性質雅をこのみて諸道に山口しるく、茶香を愛し、且釈道には万物一体の理をさとし、西行上人の跡を慕ひ、名所古跡に杖を引、吉野山にも度々わけ入て風光に吟じ、道芝の小草にも心をとめ、結ばうれたるむばらのうへをも見捨ず、枯果る野山にも残る一花にまで袖ふれずといふ事なく、深山幽谷に草鞋をかへ一吟千憂を散すと只吟詠の外余事なし

山ふかみ 秋のゆくゑを 尋れば 松にのこれる こからしの風

(改頁)

30_素純(そじゆん)

せきかぬる 思ひの道や 迷ふらん 月を惜みて 小鹿(をじか)なくこゑ

31_宗長(そうちやう)

身にしみて あはれと思ふ 鹿の音も 露にこぼるゝ 野辺の萩が枝

【頭注】

素純、宗長いづれも宗祇の弟子にて連哥の名人なり、文亀二年七月廿九日、箱根湯本にて宗祇没し、涙ながらに棺(ひつぎ)にかき入、宗長、素純跡先に従ひ足柄山をこし駿河の境、桃園といふ所の定輪寺といふにて弔ふことをなし、塚をつき塔婆を立、かしこに七日籠り、府中に立こへ、猶宗祇の跡をしたひ国守氏親の館(たち)にて十五夜には追悼の連哥あり、且手向の哥に、宗長

もろともに こよひ清見が 関なれば おもふに月も 袖ぬらすらん

「月によせて故人を思ふ」題、氏親

ともに見ん 月の今宵を 残しおきて ふる人となる 秋をしぞ思ふ

「寄道述懐」、素純

たらちねの あといかさまに わけも見ん おくれてとほき 道の花くさ

此外、宗砌、水本などの手向有ど略す、

宗長連哥の弟子あまたありしが、夫に示す詞に十無益といふことあり、哥の下の句のすゑにむゑきなりけりと七文字を付、

〇無益なりけり 左りの十首のすゑに付る

内々の稽古もなくて連哥師の俄もおへは当座をば宗匠執筆(しひつ)さし置て脇の批判は月花のさし合あつて、かへる句を拾ひ出すは、我人のせん方なくてつまる句を卒示出すは何々と執筆にとひて、やがて我句を出さぬはそりそみ扇をならし、地をたゝき、連哥狂乱五文字を出てすへをひかへもち、他の句をせくは、一順を人にたのみてのちせずは、連哥列座は百韻をはたしもやらで日をくらし灯(ともしひ)こふは、国はこの道よりも起れるを、連哥嫌ふは

〇鹿の哥二首とも宗祇をしたひて其秋の哥也、宗長殊に糸竹の道をこのみ尺八を吹こと名誉なればかたじけなくも一夜切の尺八を禁中より給はりける、丸子宿柴屋寺の什物として今に残れり、

(改頁)

32_蜷川新右衛門(にながはしんゑもん)

一人来て ひとり帰るも 我なるを 道おしへんと いふぞおかしき

33_一休禅師(いつきうぜんじ)

一人来て ひとり帰るも 迷ひなり 来らず去らず 道をおしへん

【頭注】

室町殿の家人蜷川新右衛門親冨(ちかとみ)は、禅学に心ざしふかく常に一休禅師を師とたのみけるが、或時新右衛門禅師の許へ参りければ酒を出し給ひ、呑せんと盃をとり少しうけて盃台へしたみ、新右衛門へさし給へば、蜷川問ふて曰、それ酒は一滴にして米七十粒をつひやすと聞およぶ、空しくしたまるゝは七十粒の米を費にあらずや、禅師答て、我はこれ法界万霊に手向るもの也、新右衛門曰、法界万霊は酒を好んで呑や、一休答て、法界万霊酒を呑ぬと申せしやと仰せられしに、蜷川及ばすとて閉口せられし、蜷川又問ふて釈尊の教へにも三界只一心といへど其心は何ものぞといへば、一休答へて心は色もなし、形もなし、虚空のごとし

心とは いかなる物を いふやらん 墨絵にかきし 松風のおと

蜷川又とふて形のなき心次第にて仏になると申はいかに、答へて

人心 そのまゝほとけ いきぼとけ 波をはなれて 水のあらばや

又新右衛門に語りて味噌のみそくさきと坊主の坊主くさきもよからねど、又俗の坊主くさきもよろしからずと

仏にも なりかたまりて いかにせん 石ぼとけらを 見るにつけても

又諸法のことを問ければ

仏法は 鍋のさかやき 石のひげ 絵にかく竹の ともずれのこゑ

一休育られし乳母の老女の方へ杖をおくり給ひて

老の身の たのむべき物 しゆ木杖 かねをたゝくは 後の世のため

又阿弥陀の画像に賛を乞ければ

汝在桑願 我無一願

桑願とは四十八字の分字成けり、

(改頁)

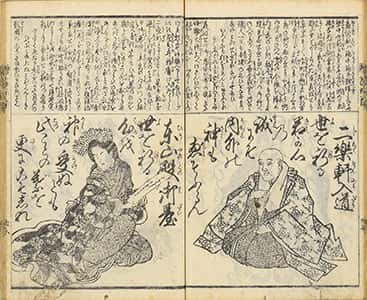

34_二楽軒入道(にらくけんにうだう)

世を祈る 君が心の 誠にそ 内外(うちと)の神も 恵(めぐみ)そふらん

35_東山殿御台(ひがしやまどのみだい)

世を祈る 心を神の 受ぬとも 此ことの葉を 更にこそしれ

【頭注】

応仁の乱は洛中洛外戦場となりて禁中宮殿もあれはて貢(みつぎ)を納める者稀なれば、月卿雲客も都の住居ものうく諸国の武家の寄人となり、遠き鄙(ひな)に世を過し給ふ、将軍義政公は東山にましまし室町御所には新将軍住給ひしが、文明八年十一月十三日の夜、御所の西の方より出火して御所の四ツ足御門へ吹つけ金銀を鏤(ちりば)めたる花の御所、殿舎一宇ものこらず焼失す、公方家は小川の御所へ御入りありけるに、益(ますます)合戦やむ時なく諸人一日も安堵の思ひをなすものなければ、公方家なげかせ給ひ

おろかにも 猶をさめんと おもふかな かくみだれたる 世をばいとはで

義政公の御台所は余りの悲しきに伊勢太神宮へ御さんけいありて天下の兵乱をしづめられ爰との

御立願にて伊勢へ下らせ給ひしが、此頃、飛鳥井雅庸卿入道して二楽軒と申されしか、是も乱を避て近江甲賀の在に居給ひしが、御台所参宮の道に行、御旅宿へ音信(おとづれ)させ給ひ、御台の御心を感じて「世をいのる」の哥を献じさせ給へば御台も涙ながら此御返哥をなし給へり、此頃、公方家よりかゝる乱世の治るべき義を記し給るべきと、一条禅閣へ御懇望ありければ『樵談治要』一巻を呈進せられける、この兼良公は近代の智者にてましませども、乱世の物うさは御孫政房卿と申すを野武士来りて鑓にて突殺しけり、兼良公御歎きのあまり

とても死ぬる 命をいかに ものゝふの いへにうまれぬ ことぞくやしき

戦国のありさまぜひもなきこと也、

(改頁)

36_児浅茅(ちごあさぢ)

ともすれば 思ふかたへや なびくらん 扇の風も 人のこゝろも

37_太田道灌(おほただうくわん)

ひとりをば 塵をも居(すへ)じ ひとりをば 荒き風にも あてしとぞ思ふ

【頭注】

太田道灌は太田資清入道道真(どうしん)の長男にして幼きより雅才ありて和哥を詠ず、鎌倉扇ヶ谷上杉定政に属して武州築都、豊嶋、入間等を領し、左衛門佐持資と号し江戸の城を築き、文武に名をとゞろかせし勇将なり、道灌つねに小姓に織江、浅茅といへる二人の美童をかたはらにおき寵愛せられけるに、ある時左右におきて庭をながめられけるに、いかゞしてか織江が方を扇にてあふがれければ、浅茅これを見てすこし恨みて「ともすれば」の哥をよみければ、道灌これをきいて悪(あし)くおもひよられけるかなと「ひとりをば」の哥を詠じければ、浅茅も心とけ皆笑を催しける、斯いちはやくも片々よらず片よらぬ秀哥よみいだしける道灌の英智、感ずべき事なり、

此頃、世の中穏ならねど道灌は風流にのみこゝろを用ひければ、猛き勇士もこれを慕ふて優きもの多く、親しき列将北条加賀守直元方より、ことの外雪のふりしあした酒肴とり揃へてもたせ、これをなん友まつ雪の儲にせさせんと訪はんは安けれど、雪にあとつけんも物うしといひこしける返事に

あとつけて 雪にとへかし あめつちに 先立はるの 宿とおもはん

又、細川勝元、短慮不成功といふことを書つけて此心ばへ問ければ

いそがずは ぬれまじ物を 旅人の 跡よりはるゝ 野路の村雨

小田原の軍果て帰陣に箱根の別当酒をすゝめしに花のちりければ

おもはすよ 思ひの外に 見る花の ちれる名ごりを などをしむらん

(改頁)

38_恵心尼(ゑしんに)

のり得ては 艪誡(ろかい)もいらじ 海士小舟 かたせの浪の あらんかぎりは

39_了庵禅師(れうあんぜんじ)

のり得ても 心ゆるすな あま小舟 かたせのなみに 浮しづみあり

【頭注】

恵心禅尼は相州小田原最乗寺の開山了菴禅師の御妹也、そもそも最乗寺草創と申は人皇百一代後小松院御宇応永元戌年なり、はじめ了菴禅師は江州より出給ひ相州曾我村竺土菴(ちくどあん)に居をしめ給ひ、坐禅のとき大なる鷲飛来りて禅師の御袈裟を掴みて虚空に飛去ければ、禅師あとを慕ひてたづね来りしに、山中霊地ありて、その地の松が枝に御けさをかけたり、されば神仏のみちびき給ふ霊告なりと其所に一寺を建立あり、今のけさ懸松これ也、恵心尼は禅師より禅意絶妙の伝法をうけ給ひ、且あるとき小田原の町を通り給ひしに、折しも師走のころにて寒気甚しく、ある民家の外面に

焚火してあれば、爰に立寄て火にあたり居給ひしに、風はつと吹来りて禅尼のまへにふき付ければ禅尼もちたる扇を開き防ぎ給ふ、かたはらに馬士(まご)と見へて賤き男

風に扇のへだてとはいかに と

言かけければ、禅尼即座に

水に氷のへだてあり と

答へ給ふ、最乗寺麓の尼寺は禅尼の開基なり、禅尼火生三昧に入らんとて柴薪を積かさね、その中に静に結跏趺坐し給ひ、火をさしてほのほえんえんと燃上りけり、了庵禅師訪ひ来り尼あついかと宣ければ、禅尼即座に「のり得ては」の哥を詠給へば、禅師も此返哥をなし給ふ、禅尼莞尓(につこ)と笑給ひ入定し給ひけり、其薪木の桑もえのこりより枝葉茂りていまにのこれり、道徳ある尼公なりけり、

(改頁)

40_兼定卿(かねさだきやう)

誘ひ来ぬ 恨なかけそ 波風の あらき浜辺は 住かひもなし

41_一條家夫人(いちでうけのふじん)

もろともに すまばぞうさも 忘貝 波ふく風の あらき浜辺も

【頭注】

一条兼定卿は永正の頃より世々土佐の国司なりしが、長曾我部元親は一条殿に恩ある身ながら一条を押たをし土佐七郡の内、元親六郡を領しなから幡多一郡をも奪ひとらんと一条家の雑掌(ざつしやう)、土居宗算といふ忠臣あるを、謀反あるよし風聞させ主従の不和を計ひ、一条殿を押こめ隠居とし、幼君に家を継せ兼定卿籠居せるを何ものか

一でうで 作りたてたる 紙ぶすま やぶれ立ては ごしよめきもせず

長曾我部が我まゝなるふるまひに一条殿はありてもなきがごとく、今は詮方なく四国を退去して豊後国に落、大友宗麟を頼みて彼国に住給へり、御台はいまだ土佐にありてなげき給へる中へ兼定卿より「さそひ来ぬ」の哥を送りければ、御台涙ながらにこの返哥をなし給ひぬ、なをまた

兼定卿のかたより

思ひやれ ひとりくだくる 夕なみの 心づくしの 浦のすまゐを

御台御返事に

聞にさへ 心づくしの 浦のなみ よるひるいかに 袖のかゝらん

兼定卿猶無念さんじ難く、たゞちに味方をかたらひ伊予の国へおし渡り、長曾我部が持城三ヶ所まで攻おとし、戸嶋といふ所に在陣し給ひしが、元親、一条家の家来入江左近を頼み、一条どのを討て呉なば国の庄を与ふべき証文をわたしければ、左近欲に眼くらみて主人の安否を訪さまにもてなし、奥へ紛入て兼定卿の左りの腕をうち落し逃けるが、片手にて追打にきり給へば、左近も深手を負て死す、これより一条家も亡び逆罪の元親、一度は栄へれども是も末には家絶ぬ、

(改頁)

42_堀無手右衛門(ほりむづゑもん)

名和殿は 道理の助と なりたまへ むりなる事を する身でもなし

43_名和無理之助(なわむりのすけ)

軍(いくさ)をは 大事とおもへ 小敵も あなどらずして 怪我をばしすな

【頭注】

英雄は志気英果にして閑静をたのします、天下に事ありてその才力を逞するをよろこぶ、安居して礼を守らんと思ふ時なりとも、眼前の群敵を見ば是を駈んと欲するは英雄の気象、豪傑の癖といふべし、されど進をしりて退をしらず、存を知りて亡をしらざれば亢竜(かうりう)の悔を生ずるもあるべし、武田信玄、信州表はたらきのとき、村上義清を討んと同国佐久郡にせめ入り、武者押の所、ある山陰の切所(せつしよ)に敵屯(たむろ)をなして鏃(やじり)を揃へまちうけたり、堀無手右衛門これを見て朋友の名和無理之助にむかひて、よき敵ござんなれ、いざ無理どのあの勢のなかへかけ入りよき武者をゑらみうちになして大将の実検にそなへんと言ければ、

無理之助かうべをふり敵数百挺の弓鉄炮を揃へたる中はそつじにかゝらぬものなりと暫しためらひて居しゆへ、堀無手右衛門それは名波(ママ)どの日頃の勇猛に似あはぬことばかなと言つゝこの哥をよみかけければ、無理之助寛尓(くわんじ)とわらひ「軍をば」とよみあはせて、はや時分はよしと駈出して鑓を入ければ、無手右衛門も同じく駈入、竪横(じうわう)むじんに突入り突入り勇をふるつてたゝかひつゝ、ふたりとも兜首を取、大将の実検にそなへける、軍さんじてのち、此事陣中にてもつはら沙汰ありければ、信玄二人をほめて

武略をば いろいろ回す 物ぞかし ゆだんなければ 恥ることなし

両人に盃を給はり、智勇をほめ、且感状を下され、その名を世に残せり、

(改頁)

44_小幡山城入道(をはたやましろにうだう)

いがいがし 毛衣なれば 手もふれず そこにてはたを くりあげてめせ

45_馬場美濃守(ばばみののかみ)

おしつけて 栗が毛衣 はぎとらば いががんどうと 人のいふべき

【頭注】

小幡山城は小幡日城入道の息男にて、武田家股肱(ここう)の臣也、天文の末、信州より諏訪頼茂大軍にて甲州にら崎まで打入し時、一日に四度の合戦に甲州勢旗色悪く、いと危く見へし時、小幡入道にはかに紙旗あまた拵へ百姓を大勢語ひ、鯨波(とき)をあげさせければ、是に恐れて信州勢敗しけるとなん、是地下場(がまり)といふ軍法なり、夫、武は騒乱を撥ひ、文は和平をひらくの謂にて英傑も文なきは人をなづけるにかたし、ある時、小幡山城の許よりいが栗十五斗(ばか)り生りたるを枝折にして馬場美濃守の陣所へおくるとて此哥を遣しければ、かゝる騒しき陣中によくこそと感じ、美濃守この返哥せられけり、実に烈しき場にても文を捨ざるは英士なり、

馬場美濃守は甲州随一の軍法者にて武勇勝れし人也、或徒然(つれづれ)のとき、諸士に示して曰、凡剛敵の逃ると弱敵の逃ると二色あり、強敵は必ず窪き所へ逃あつまり、討るゝまでも働かんとす、弱敵はかならず高き所へ逃上る、其後諸所へ逃ちる、これを追に心得ある、剛敵は久保みへ集らぬやうに方便(てだて)をすべし、弱き武者は高き所へ心付、追討すへし、たとへば山猟に出獣を追に、猪などの手負て逃のぶる事なり難きときは、よきつまりへ走入、殺さるゝまでも牙をならし刃向ふ也、又狐、兎などは全その心なく高き所へのみ逃る也、獣さへ剛弱の逃やう二ツあり、況や人においてをや

ひく敵も 道のゆくすゑ 見分ずは ふかくたゝかふ ことをつゝしめ

(改頁)

46_虚空無一左衛門(こくうむいちさゑもん)

世の中は 荊(いばら)の下の かぎ蕨 むづかしければ おらぬなりけり

47_佐々木義秀(さゝきよしひで)

よの中は いばらの下の かぎわらび むづかしけれど おればおらるゝ

【頭注】

永禄十二年四月、将軍義昭公は織田家の助力にて三好一党を追退、相国寺より二条の新御所へ移り給ふ、然るに其夜、南門に落書(らくしよ)あり、哥に

なき跡の しるしの石を 取あつめ はかなく見へし 御所のていかな

これいかなる事と思ふに、今度二条の御所造営ことの外急ぎ給ふに依て、遠国より石を集るとも遅きにより、加茂平野西山の辺に古寺の大破に及びし所に苔むしたる石どもあるを幸ひ取入ければ、其中には石塔なども多ければかくのごとく落書はせし也、これ無一左衛門がせし業なりと告る者あれば、かれが居宅千本通へ捕手をつかはし、からめ取て二条の御所へ引来る、義昭公怒を発し刑罪におこなはんと評義ありしに、信長公はいきどほりて彼を

四条河原にて釜煎(かまいり)にもせんなどゝ宣ふを、江州の佐々木義秀取なし諫めて、彼いまだ白状も致さず、定りたる証拠もなく且は彼を憎めるものゝ讒言もはかりがたし、昔より落書を立るは誤りを改るため也、罪のうかがはしきは軽く致す習ひ、いまだ洛中も静ならぬ時なれば、慈悲の御斗ひあり度義と申ければ、義昭公理に迫り、彼を助命の沙汰に及びけり、然るにそのゝち、佐々木は本国近江へ下る道に旅人平伏して落涙して居たりければ、郎等に尋さするに、彼無一左衛門にて、よそながら恩を謝す也、かれにとふて汝は都の者と聞しが、何国へ行やとあれば、無一左衛門「世の中」の哥にて答申せば、義秀この返しを詠給ひけり、これ伯夷叔斉(はくいしゆくせい)の心を底に含みて面白き贈答なり、

(改頁)

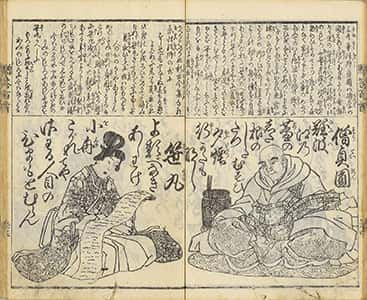

48_僧貞円(そうていゑん)

難波江の 蘆のした根の したむすび たつ夕煙 行かたもなし

49_笹丸(さゝまる)

よるべなき あしわけ小舟 こがれてや さわる人目の ひまもとむらん

【頭注】

三井寺法師貞円は碩学(せきがく)の聞えある僧也、ある日、さくら会舞ける児の笹丸といへるに清滝の社のうしろ無量光院の池の辺にて物いひそめてより、夜るとなく昼となく忘れもやらず、小車のめぐりあふせのいわ枕ひまもる風の便りに思ひを通はせ、はつ蕨の下もえにこがるゝをあはれにおもひ、忍山の山賤のなげきこる身もいたはしく夢ばかりの語らひはなしければ、岩はしの夜るの契は待遠く、貞円ある夕ぐれに笹丸のへやに来りければ、笹丸はにこやかに夏衣よくこそと言けり、貞円このことばをきくとひとしく坐を立て帰りゆくを、笹丸よび戻しなにとてものをも言ず帰り給ふやといへば、さればよ夏衣といひしまゝ

かへりはべりぬ、『新古今集』なる素性法師の哥に

をしめども とまらぬ春も 有物を よばぬに来たる 夏衣かな

此哥の心を思ひはべりてと恨みければ、笹丸きゝてなかなかさにあらず

夏衣 ひとへに我は おもへども 人の心の うらやあるらん

かくよみければ、貞円がこゝろもとけ久しく睦みかたらひけり、然るに笹丸成人して亡親の年回にあたる年、里より申来りて髪剃おとしさまをかへけるに、貞円清滝の社のうしろで見そめしを思ひ出

今は又 見てややみなん 清たきの かみのうしろに ありしすがたを

笹丸かへしに

もろともに 誓しことを 忘れずは かみのうしろに 今はなくとも

(改頁)

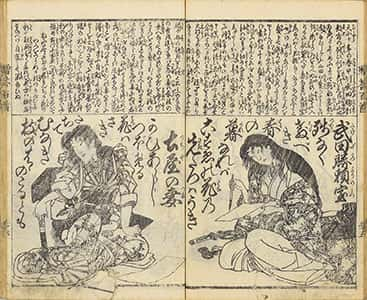

50_武田勝頼室(たけだかつよりのしつ)

残なく 散べき春の 暮なれば こすゑの花の 先だつはうき

51_土屋の妻(つちやのつま)

かひあらじ つぼめる花は さきたちて むなしき枝の はゝのこるとも

【頭注】

天正十年の春、甲州武田勝頼数度の戦ひ利を失ひ、老臣小山田左衛門がすゝめによりて鶴郡岩殿へ落給ひしが、小山田心変りせしかば、鶴瀬より道をかへ田野の山辺に入けるに、敵襲ふ事急なれば天目山に落給ふ、かく果敢(はか)なくなり給へば今迄無二の味方なりしもみなこゝろを変じて逃うせ、従ふものさらになかりしかば、土屋宗蔵涙ながら主君に御最期をすゝめ自ら二ツ心なき証(しるし)を御目に懸んと五才になる子を近付、汝はいまだ幼少なれば人々と同道はしがたし、お先へ参り六道のちまたに待奉れ、又も御供にて追付也と申せば、詞に従ひ西に向ツて手を合せ念仏となへければ、土屋は首をうち落す、大将はじめありあふ人々泣ざるものはなかりける、勝頼の奥方なみだにくれ

彼が母の歎きを不便と思し「のこりなく」の哥を送り給へば土屋の妻は前後の弁へなくてゐたりしが、此哥を承り少しこゝろをとり直しいおしたゞいて涙のひまに恐れながら御かへしいたさんと此哥を詠じける、扨、土屋は妻に向ひ若が妹二才なるを汝にとらする儘つれて落のび、命あらば尼にもなして父兄があとを訪はせよといへば、妻はさらに得心なく共に自殺して果なんとせしを、土屋さまざまに言含め最期の場の邪魔也とむりに鞍置馬にしばりつけ十丁斗り東の方へ追出、主従最期の盃取かはし覚悟の時、奥方は文認め古郷小田原へ送り、なげきを思ひて

ねにたてゝ さぞな惜まん ちる花の いろをつらぬる 枝のうぐひす

斯て敵間近く来れば奥方は称名となへつゝ自害して果給ひぬ、

(改頁)

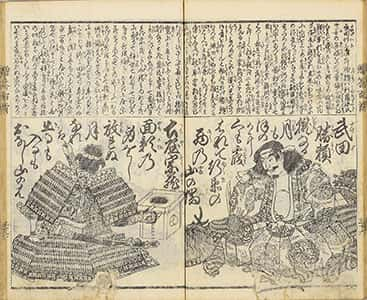

52_武田勝頼(たけだかつより)

朧なる 月もほのかに くも霞 はれて行衛の 西の山の端

53_土屋宗蔵(つちやそうさう)

面影の 身をし放れぬ 月なれば 出るも入るも おなじ山のは

【頭注】

武田伊奈四郎勝頼は新羅源氏卅一世の名跡をついで勇猛無双の大将なれど、運のきはまる時なるや、織田勢と戦ひ軍利を失ひ、たのみし味方小山田が侫弁(ねいべん)に惑はされ岩殿へおちけるに、小山田をはじめ近臣みな心を変じ多くの従兵ちりぢりになりはて敵軍国中にとりつめ、はや防戦の術つき果て田野といふ所にあつまり最期の盃をなして用意のとき、敵兵大ぜい鯨岐(とき)の声をはつし乱れかゝれば落残ツたる兵どもはげしく防ぎ戦へば二、三度は追退けれども寄手雲霞のごとくなれば側近く取つめてはや御運は是までなり、御首を給らんと働きければ、勝頼いかつて佩刀(はかせ)をぬきもち推参なりと切はらへば、土屋兄弟おなじくすゝみ勇をふるへば、敵卒ども数多前後に切伏たり、跡なるせいは是を見て

ためらひさゝへて居たりしかば、勝頼寛尓(につこ)とゑみをふくみ今はよき時刻なり、土屋敷皮直せ、腹切んと言給へばうけ給はると申て敷皮奉れば宗蔵よく介錯まゐれと座に直りて、辞世とおぼして「おぼろなる」の哥を詠じければ、土屋宗蔵とりあへずこの返しに「おもかげの」ゝ哥をよみ、さて勝頼しばし経の誦文をとなへ給ひ高らかに申称名もろとも御年つもりて三十七才、終に田野の草葉の白露と消させ給ふ、あはれはかなき事どもなり、土屋は御死骸に抱付、やがて御供申べくと涙に呉て居たりしに、又敵兵群欠りて太郎信勝の切腹を妨ぐるありさまなれば、宗蔵いかりて大太刀うちふり勇威をあらはす有さまは恐れぬ者はなかりけり、

(改頁)

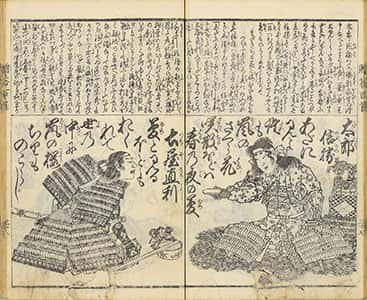

54_太郎信勝(たらうのぶかつ)

あだに見よ 誰も嵐の さくら花 咲散ほどは 春の夜の夢

55_土屋直利(つちやなほとし)

夢と見る ほどもおくれて 世の中に 嵐の桜 ちりものこらじ

【頭注】

太郎信勝は父勝頼存生の時、申給へることばに自は一栄一楽是しゆんしうたるが、汝はいまだ齢たらざればむざんなり、武田の家督にも直らずしてかくなり果ること、つぼめる花の春にあはずして嵐にもまれ落るがごとし、無念なりと宣へば、信勝きゝて打笑ひ、いや是はくるしからず、衆樹の千歳終に朽ぬ、槿花一日はおのづから栄をなす、はやくも遅くものこらめやとありて

まだきちる 花と惜むな 遅くとも つひにあらしの 春のゆふぐれ

さて信勝は宗蔵が弟直利に向ひよく介錯まゐれと申つけ、辞世に「あだに見よ」の哥かき遺し生年十六才にて腹一文字にかき切給へば、土屋直利なみだをはらつてこの返しに「夢と見る」の哥をよみ、太刀

取直し信勝の顔見上るにぼうぼう眉に薄化粧、その御容(かたち)は実(げ)に楊梅桃李(やうばいとうり)の花ひらきたる風情にて天人の影向(えうがう)か、此世の人とは見へさせたまはず、雪のはだへのあらはれて何れへ剣が立られ申さんと涙滝なす斗にて歎きに沈みて消入る所を、猶も間近く鯨岐(とき)のこゑ聞へければ今はぜひなく介錯なして御なきがらにいだきつき泣伏してゐたりしが、兄宗蔵言けるは、お二た方とも御腹召れぬ、さらば思ひおく事なし、いざ最期のはたらきして死人の山を築んず物をと言ければ、さもそうづと兄弟うち連太刀打ふりて切立れば多くの敵をうち破りぬ、余り人を失ふのも後の世の罪ならん、いざ最期を急がんと兄は廿五、弟は廿二、さし違へて果けれど、名誉は世にのこしけり、此六人の小伝『理慶尼の記』より抄出せり、

(改頁)

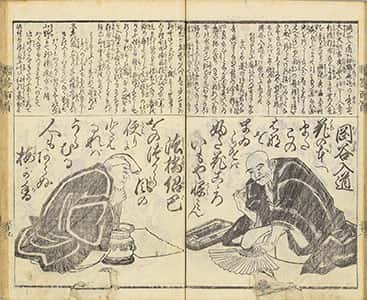

56_岡谷入道(おかだににうだう)

花の本へ またこのはなを まゐらせば ふた花こゝろ いもや恨みん

57_法橋紹巴(ほうきやうしやうは)

をのづから 風の便りに とはるれば うらむる人も あらぬ梅が香

【頭注】

岡谷入道は伊勢長島の産にて大和大納言秀長に仕へし人なり、頓作狂哥など上手にて世の人是を賞美せり、羽柴秀長ある時病気によちて引こもり居給ひ、医術をつくし給へどしかとしるしも見へざりしゆへ、南都の貴僧、高僧を御殿へ請じて御祈祷いみじくなさせ給ひけるしるしにや、頓(やが)て本腹し給ひければ上下悦ぶ事かぎりなし、岡谷入道も御悦びにあがりて

かぢりきに 病ひはいつて まかるしやな そはたや運の つよき君かな

秀長卿きゝ給ひて悦びの余り種々引でもの給ひしとなん、又ある春、此入道庭の梅の盛りなるを一枝折て「花の本」の哥をそへて紹巴の元へおくりければ、紹巴もよろこび此返哥をなしたり、常に贈答ありて風雅の人なり、

紹巴が名誉は人のしる事なれば抄せねど、又おかしく戯れし事も多し、ある時、前田徳善院玄以の方へ参られければ、ひめもす馳走になり庭を詠め興じてゐしに玄以法印の仕ひける小姓とも種々物語りなどして折しも新らしき扇一本に硯を取そへ紹巴に向ひ、近頃はゞかりながら狂哥一首書て給はるべしと申ければ、紹巴即座に筆をそめて

こしもとに さし遣はれて 骨折に 主人の気にも あふぎなるべし

又、年の始に鶯の来て軒端に啼ければ

きのふより けさかけてなく 鶯ぞ たうとかりける ほけきやうの声

北野にて祈禱(きとう)連哥の時

かくなるものか さすらへのはて

此神の かへりきたのに あとたれて

此付句、神慮に叶ひ社頭震動す、

(改頁)

58_小寺休夢(をでらきうむ)

契りをば この松原に 残しをき 帰るさしらぬ 袖のいろいろ

59_天王寺屋宗久(てんわうじやそうきう)

余所にやは 涼しき風も 夏の夜の 明るをしらぬ 箱崎の松

【頭注】

天正十五年六月、豊臣秀吉公は九州を責随へ帰陣の時、筑前博多の町に着給ふ、此所前(さき)に兵火のため荒野となりしかば、箱崎の神殿を本陣として廿余日この地に逗留し給ふ、この頃、都より千の利休下りて日々茶会を催し、同八日、利休が仮屋へ秀吉公渡らせ給ひ、御遊びあり、又十三日には天王寺屋宗及方にて御茶を奉る、小寺休夢はいつにても御相伴御供にてことの外御意にかなひし人なり、同十八日、箱崎の松原海道の南、夷堂(ゑびすだう)の東北にて松ヶ枝に鎖をかけ、雲竜の小釜をつり松葉をたき茶を奉る

千とせをも たゝみ入たる 箱崎の 松に花さく をりにあはゞや

太閤かくよみ給ひて休夢、宗及にも仕るべきよし有ければ、両人とも詠ず、

此哥ども秀吉公誉させられ、甚だ御気色よく短冊共箱崎の宮に納め今に什物たり、爰に老松数十株ありて御茶屋の松原といふ、この宗及は大徳寺江月菴和尚の父愛世(あいせ)法師と号す、千の利休に相継ての茶道也、十九日には秀吉公御陣所にて博多の冨商神屋宗湛、嶋井宗室に御茶をくだされ、又、廿六日には宗及かたにて御茶奉る、宗及笈(とま)ぶきの御茶屋いと風流なりと御意に入、さて御茶すぎて宗及が向なる小寺休夢が所にて御連哥有、秀吉公御発句に

しほがまの 浜辺涼しき 窓のまへ

立よるかげに しげる松竹

この巻のすゑのかたに休夢

たちならべたる 門のにぎはひ

博多松 幾千代迄や 立るらん 秀吉公

(改頁)

60_千利休女(せんのりきうのむすめ)

思ふより 外なる物は 世の憂(うさ)に つれなくのこる 命むなりけり

61_千利休(せんのりきう)

忍ばれて 世の昔だに 夢なりと おもひあはする うつゝともがな

【頭注】

千の利休が娘きんといふは京都鵙屋(もずや)といふへ嫁しけるが、程もなく夫に別れ、いまだ三十才程也、ある春、仕女二、三人召連東山辺の花見に至りしが、秀吉公忍びにてこれも桜狩なりしが、行あひて近臣扇を上て上さま御成なるぞ、下座せよと呼はりければ、帽子をとり花のかげに立よるを見給ふに、麗しき事いふ斗なき容顔なれば見とれ給ひ、小姓に名をたづねさせ給ふに、利休が女鵙屋が後家なるよしゆへ、さては内々美人ときゝおよびしに宮女にもかほどなるはあらじと聚楽へ御かへり、のちのち艶書(えんしよ)を遊ばされけるに、夫に別れ悲みに絶ず幼少の子供あれば御ゆるし給はるべきむね御受申せば、又父利休方へ聚楽へ宮仕させよと頻(しきり)におほせられけれども、利休

すこしもうけがはず随ひ奉れば、娘を売物(ばいもつ)にして吾を立る恥辱のがれがたしと、遂に御受申さゞりしかば、秀吉公義理の筋目は御破り難けれども、御心に叶はぬを無念に思召こと人情の常なれば遺恨に思召に、一両年過て利休大徳寺の古漢和尚と談じ山門を再興せしが、利休木像を彫(きざ)み山門に安置せしに、此事公評と成、山門の下は高貴の人も通行す、足下(そつか)に是を懸る不礼也と咎めを蒙りて、切腹おほせつけらるゝ、利休はおどろくけしきなく懸花をいけ座しきに最期の茶のゆをなし、常のごとく弟子宗巌に申付、其々へ茶器をおくり、この贈答の哥よみて床のうへにあげ、七十一才にて腹十文字にきつて果たり、

(改頁)

62_佐川田喜六(さかはだきろく)

序(ついで)あらば 申させ給へ 二ツもじ 牛の角文字 たてまつる也

63_龍山公(りうざんこう)

魚の名の 夫(それ)にはあらで 此ごろに ひと二ツもじ 牛の角文じ

【頭注】

佐川田喜六は高階(たかしな)氏にして文武に名高き人也、慶長両度の軍にも武名をあらはしたる永井家の老臣也、晩年子息に家をゆづり仕へを辞して薪(たきゞ)の里の酬思庵(しうしあん)の境内の黙々庵(もくもくあん)に引篭り幽居し懸瓢居士(けんひやうこじ)と号し隠遁の身となれり、この人さばかり和漢の才に達し参学を好める人なりしが、いかなる故にや一生蝦蟆(かいる)におそれ、蛙を見るときは刀に反りをうちて立ずくみになられし程のことなり、人の気性生得かゝることもおほし、昔時(むかし)佐藤継信は弓矢の道には名誉の勇士なりしが、鼬(いたち)を見るとことの外恐れをなせしとかや、此たぐひ猶あるべし、喜六ある時、近衛龍山公へ淀川の鯉を奉りて此哥を添ければ、龍山公即時に此御返しを遊されけり、

此君文学に秀(ひいで)させ給ひ、ことに御気精大勇にましまして天正年中豊臣秀吉公登庸のころ、あまたの公卿御とりもちにて羽柴秀吉公に関白吹挙(すいきよ)ありける時、此君きびしく諫言(かんげん)を奉りて申上けるは、我日の本開闢(かいびやく)以来(このかた)、春日の神孫にあらずして此官に昇りし人なし、況や地下より出し人をや、此義しかるべからずと再三諫め給ひしかども、時にあはずして勅勘(ちよくかん)を蒙り暫(しばし)左遷の御身とならせ給ふ、此卿薩州吹上の松御覧にて

吹上の 松は真砂に 埋れて 老木ながらの 小松原かな

其後三年をへて勅許ありて帰洛なし給ふ、此公人をさとし給ふ御哥

たのしみに 歎は影に そふものを 世にあふほどは しる人やなき

(改頁)

64_松永貞徳(まつながていとく)

とにかくに 月はうき世に すまじとや 山より出て やまに入らん

65_長嘯子(ちやうしやうし)

爰(こゝ)もまた 炭こそやかで 大原や あこがれ出し 古郷の山

【頭注】

松永貞徳は長頭(ちやうづ)丸とも円陀麿(ゑんだまろ)とも称し、松永弾正の落胤(らくいん)也、武道を捨、風流をもつて世に名高し、哥は細川玄旨法印を師とし俳諧に名誉を得、諸道に堪能の人なり、俳の一派を立て書をあまた著し、中にも『俳式御傘』といふ書はこれ御傘は天子のさし給ふに比して外にさし合なしといふこと也、ある時、内裏に召れて俳のことを問しめ給ふに、答奉りて俳諧と申はもと和哥の一体にて、ことばつゞきをかしく候を俳諧と申、頓阿が集に花を折人を見て

香をぬすむ 風だにあるを 桜花 ぬしにしられて 枝を折かな

此ごとく又連哥の下の句なきをも俳諧と申候と言上す、忝くも叡聞に達し俳諧宗匠と申ことを勅免有けり、

長嘯子は豊臣氏にて四位の少将たる人なれども隠遁の身となりて洛東霊山に閑居し風流に世を過せしは書給へる東山の紀にても知らるゝ、文雅ありて和哥に名を得給へれば、公卿にも慕ひ来るもの庵に絶ず、花のころやごとなき御方の訪給ひて

たづねこし 花に心の あくがれて かへるさわかぬ 春の山ぶみ

長嘯子このかへしに

としにまれの 人まちえたる 桜花 けふよりのちは ちりぬともよし

又暫し年へて西山小しほに移らんとひがし山を出るとて

いける身の 宿の烟りは まづたゆる ついのたき木の 身は残れども

此頃、貞徳翁より消息ありてこの贈答はせられたり、

(改頁)

66_清水谷亜相(しみづだにあしやう)

いざゝらば いとま申て 立田山 もみぢせぬ間に 秋は来にけり

67_中院黄門(なかのゐんくわうもん)

秋の田の かりほの中に 覆(おほ)ふ草 いねとはさらに 思はざりけり

【頭注】

清水谷大納言実業卿は詩哥管絃に堪能にて世にしられ給ふ御方也、世の中の人の奢(おご)りに移りて、たることをしらぬ者を浅ましと思して

思ひなを あかぬこゝろに まかせては 身のほどほどに つきぬ願ひを

此御哥、世に名高し、此卿日ごろ中の院通茂卿とは別して御中睦く、つねに水魚の交りはなし給ひける、あるとき、清水谷どの中の院家へ御光駕(くわうが)ありて夜におよび時を移して御もの語りありしに、中院どの思はず欠(あくび)をし給ひければ、退屈して眠気さし給ひしと心得たまひ、清水谷殿「いざさらば」の哥を詠じ給ひければ、中院殿取あへず「秋の田の」返しをなしたまひ御たはふれ御笑ひとなりて、なを睦しく交はり給ひしとかや、

中院通茂卿時めき給ひしが、いかなるゆへにや、あづまにありて久しく籠り居給へり、然るに東国の大守より訪給ふて角田(すみだ)川の都鳥の形に香筵(かうすう)をつくらせ何くれの名香をおくらせ、且金銀にて花紅葉のつくりものを添つかはし給ふとて

すみだ川 波間にあそぶ みやこ鳥 やがて雲井に 立やかへらん

此御かへしに通茂卿

おもひきや しづむみくづを 都鳥 心にかけて こととはんとは

其後中院殿も御帰洛あり、彼太守も官位昇進し給ひける時、中院殿より賀し参らせし御ふみに

まちえたる めぐみの露や 紫の 色こき袖に なをあまるらん

此卿、氷室の御哥

老の身を やしなふことを 人も知れ みな月かけて きへぬ氷を

(改頁)

68_下河辺長流(しもかうべのちやうりう)

これやこの うらのはまゆう みくまのゝ 神のたすけに うるが嬉しき

69_浄貞女(きよさだのむすめ)

はまゆふに 頼む心も かさねしを うくるもうれし みくまのゝ神

【頭注】

長流は下河辺彦六と号して大和宇田の産也、難波に出て哥学秀しゆへ慕ひて此門に入者多し、述作(じゆつさく)の書多くあり、或とき桜の枝を人にやりて

まれにあふ 浮木やこれと 桜ばな かめにさしても あかず見るかな

その頃煩ふことありて

ふく風に 身をまかせじと つゝむまに いのちにまさる 花やちりなん

又蝸牛(かたつふり)を見て

国をさゝげ 家をもおひて 行虫の ちからまことの 牛にまされり

歳四十(よそぢ)にあまりて

すゞか川 やそせのなかば 越までは わがとしなみの よども有しを

『累塵集』をゑらむ時、浄貞女よみ哥ども書送りけるに、集に入哥多く出て其後料紙(れうし)にもと薄やうをおくりければ、長流悦て「これや此」の哥はよめり、

「はまゆふ」の哥は此かへし也、此女子幼きより和哥を好みよみ口人に勝れ、人の知れる哥数多あり、人梅花を折て呉ければ

あはれなり 折けん人の 袖ふれて 人目まれなる 梅のはつはな

恋の哥

たれゆへに 思ひきゆとも しら露の しらでや人の つれなかるらん

つらからぬ 人しもよそに なりゆくか さだめなき世を わぶとせしまに

夏祓

みそぎ川 けふを瀬にして ゆく水に わがうきことを 流しつるかな

たのみける人世を早く去し時

ちるはなは 世のことはりと ゆるしても なげきにのこる 身をいかにせん

世の中うきを思ひ尼にならばやとて

くろ髪の いろに衣を そめかへて 世のうきことに おもひみだれじ

(改頁)

70_谷口友加(たにぐちいうか)

後生とは いかなる物と 思ひしに 三毒はらふ 箒(はうき)なりけり

71_紅屋宗清(べにやそうせい)

三どくを 払ひきよめし むねのうち 只其儘(そのまゝ)の 浄土なりけり

【頭注】

京都今出川の辺りに紅屋宗清といふ者あり、仏法を信じて法談(ほふだん)を聞ことを好む、其隣に友加といふ人あり、神仏へも参る心もなく忘然と世をくらす愚俗なり、ある時、宗清すゝめて近来の名僧、貞安和尚談義せらるゝ也、聴聞し給へと伴ひけるに、友加法義を聞て帰り、よろこびて其後は何れの寺へも参詣して法談を聞けり、後又貞安和尚の法座ありと宗清誘ひければ、友加是を聞、あら恥しや、何とて参るべき、彼和尚は智識也、われが顔を見てさても無智な者かな、又参りたりと、をかしく思してわれらをにらめ給ふべしとて行ざれば、宗清きゝて和尚は談義の座を重る人をことの外神妙なりと感じ給ふに笑ふことさらにあるべからず、こゝろえ

がたきこと申給ふなとむりに誘ひければ、友加いやいやさにあらず、何れの法談いく度きいてもたゞ人の貪欲をすてゝ心を正直に持なし仏を信じ浄土を求めよと毎日品こそかはれ、是程いひきかするに更に悟らずして又参りたるかと心のうちをかしく思し召給はん、それが恥しさに最早参るまじと言て此悟りの哥をよめり、宗清も此道理もつともなりと三毒払ふの返哥せり、二人とも度量広きにあらねどもつとも道理にかなふこと也、凡仏を信じ、経を口に誦すとも聊(いさゝか)不実の心ある時は、神仏これをゆるしたまはんや、夫(それ)心を養ふは蓋(けだし)誠より善(よき)はなしと聖人のことばのごとく誠の徳をほどこせば、現未来とも福分はあるべき事なり、

(改頁)

72_牧年翁(ぼくねんおう)

名は四方(よも)に 一ばいみちて 有ながら 今宵出ぬは うそ月の空

73_半井卜養(なからゐほくやう)

音たてゝ 弾(ひく)琴の緒の 十三夜 今宵はうちに ころりんと寝る

【頭注】

牧年翁は気象(きしやう)つよく閑寂を好み風雅を業(わざ)とし、半井卜養と交り深く、月花に宴を設け、たわれうたをよみあふこと常なり、庭の柿をおくりて狂哥を望めば、

卜養

御所望の 哥はしぶりて 出でざれば はじをばかきで へたの名をとる

又、十三夜に琴の上手あれは、卜養も参るべき約束有て不快の由を申て断りけれは、牧年翁「名はよもに」の哥を送りければ、卜養も琴のかへしうたして行ざりけり、又あるとしのくれに卜養方へ遣ひをつかはして

ふるとしもはやたちばなといわゐ参らせ一折さゝげ申、こがねのすゞと世の人も申ならはしけるまゝ、めで度幾久しく

うさいわう 悦びあれや 年のくれ さらばこがねの すゞを参らしよ

卜養かへし

此すゞは おゝさへさへ よろこびて よそへはさらに やらじとぞ思ふ

卜養庭を作りけるとき、牧年翁より南天の木を給はり、其後、木はつきたるやといひおこし給へば

うへぬれば 庭もみごとに なるてんの きのつきたりし 御らんしんかな

卜養、振舞に呼れ、夜ふけければ、下部ども提灯を枕にして伏て居けるが、御帰りといへばよろこぶを見て

てうちんを 枕にしたる しもべども かへる時には ちんてうといふ

鉄砲洲(てつぱうず)の居宅に月を見て

うち出る 月は世界の てつほうず 玉のやうにて 雲をつんぬく

延享元年極月、法眼に昇進して

ありがたし 古装束(しやうぞく)を せんたくの のりのまなこと 春はきにけり

(改頁)

74_深艸(草)元政(ふかくさのげんせい)

此春は よし野の山の やま人と なりてこそしれ 花の色香を

75_熊沢了芥(くまさはりやうかい)

山ふかく とふ人もなき わがいほの 花は盛も さびしかりける

【頭注】

深草元政は道徳の人也、七十九才の母を伴ひ身延参りせしにて孝心も推てしるべし、此人廿六の年、出家して深草に住す、其庵の辺りに棕櫚(しゆろ)の木あり、ある人その葉を一本乞ふゆへ入用をとふ、蠅打(はいうち)にせんと答ふ、元政いなみて遣らざれば、かの人つぶやきて元政は狭き心の人也、蠅打は殺生(せつしやう)と思ひ呉ぬなるべし、棕櫚なくても蠅は打てんといふを元政聞て、そは尤なれど夫棕櫚は仏界の木にて清浄なるもの也、皮は箒に作りて穢土(ゑど)の塵を払ひ人を識界に台(うてな)をすゝめ、又たはしとしては有情無情の欲を落し六根をきよめ、木をきつては鐘撞棒(かねつきばう)として百八煩悩のまどひをはらひ、何れ仏果の正*ものなれば、蠅打の刑具となりては棕櫚の精本意とおもはじと察して断りしといふ、かの者詞なく落涙して退きしといふ、

熊沢了芥ははじめ次郎八、又、助右衛門ともいへり、陽明学に秀でゝ備前へ召れ、拝謁のとき性を聞れしかば

われも又 あまてる神の みすへにて その中ごろは とにもかくにも

年へて後、俸禄を辞し備前蕃山といふ所に隠居して蕃山と称す

筑波山 はやましけ山 しげくとも おもひ入には さはらざりけり

此古哥の心にて斯いへり、又、花洛(みやこ)御霊の辺に住、伶人を集め楽にたのしみ、深草の元政と交り深く経の訓を学び、又、了芥琵琶をひき、伴ひし小倉の少将琴をひきければ、元政

あめつちの 心にかなふ しらべには 山の草木も うごくばかりぞ

其後、了芥吉の山に庵を結びし頃、此贈答の哥はせられし、熊沢は元禄四年、七十三にて下総古河に終る、

(改頁)

76_梅村善鏡(うめむらぜんきやう)

露しげき 庵に見ゆる 草の花 あしなきまゝに 居ながらにかる

77_花売老婆(はなうりろうば)

あさましや かりとはいかに 朝毎に 草にかけたる 露の命を

【頭注】

梅村善鏡は江戸浅草鳥越辺に閑居せる道人也、詩哥に心をよせ

わびて住 老のねざめを おとづれて 秋をしらする 鳥こへのさと

清貧にして酒を好み、ある時親き友の方へ手紙をつかはす章に「朝貌の夕べの枯てもあしたに栄る、我身も又長くまどしからず、花咲あしたもあるべし、其折は報ひせんまゝ酒一トとくり給はり候へ」と認(したゝ)めやれば、彼者も善鏡が浅ましき世帯をいたはり酒を大きやかなる瓢(ひさご)に入て送り、この酒は暑寒をしりぞけ邪気をはらひ除(よけ)ること三寸にして、しかも愁ひを払ふ、玉箒(たまはゞき)とは是也とつかはしければ、善鏡悦び、三ばいつゞけて引うけ、実に暖なること春色に比し、いさぎよき事秋の月のことし、一*樽前(いつかはそんぜん)みづから献酬す、百万の愁魔(しうま)降する

ことを得ず、ことさら汝に用ひて戈矛(くわほう)となすべしと古詩をうたひ此瓢を側へ直せば瓢ごぶごぶと鳴る、あら姦(かしま)しと又継てのみ置ば又なる、是を気にして皆呑尽ば音なし、爰に心をつけて世のことを思ふ知恵十分にてほこらねば音なし、生才覚(なまさいかく)あれば口を利器に酒半のごとし、一向無智なれば売瓢のごとく騒しき愁ひなしと、是より空ばかのさまにて世を過しぬ、ある時、善鏡の庵へ此老婆来りて草花を売に買とりて持仏にそなへ、今日は折あしく銭なければ借ておくべし、またの日代(だい)はとるべしといひ「露しげき」の哥をよみければ、老婆もとりあへず「あさましや」の哥をかへせしほどに、善鏡もそのやさしきこゝろに感じて銭を人に借りてつかはしけるとぞ、

(改頁)

78_覚芝和尚(かくしおしやう)

生死事大 のがれはないぞ もろ人よ きのふの夢が けふも覚ねば

79_猩々庵原松(せうぜうあんげんしやう)

夢に死し ゆめに生るゝ 朝寐坊 さめて苦をする 釈迦よりはまし

【頭注】

覚芝和尚は都の人なりしが、江州真淵(まぶち)の庄巌蔵山福寿禅寺の住侶となり、学力高才雷鳴の如く、本山の寺務をつとめしが病ひをもて辞して退く時一僧問て、和尚は是金剛の性体何の為病ひあるや、和尚答て、金剛に金剛の病ありといへり、才器衆に勝れ何にても聞こと見る事忘るゝことなし、小僧の袈裟まで裁縫(たちぬひ)して着せけるといへり、又、太田見良に医薬のことをとひてあまたの人を助く、只一ツ桶を拵(こしら)へるを知らぬといひし人也、法徳行状及ぶものなく、自遷化の日を知る、智識なれば猩々庵(せうぜうあん)原松つねに来りて教へをうけ、あるとき生死のことをとひけるに、答に「生死事大」の哥をよみてあたへけれは、原松すなはち此返哥をせられたり、

原松は伊賀の国より出て、しばし京に住し俳諧をよくし、文才ありて禅学を好み、酒を呑こと大酒なり、酔ては音声よくうたふ小唄

夭の造化をつゆほどかりておのがものとてひまながる

此小唄玉舟和尚作られて、かりそめのことなれ共心とめべき事也、実にも暫のうちも身を安閑にして無事に気をやしなふべきに、欲情のうへに欠はしり、あるひは色情に本心をうばゝれおほくの時をつひやし、取かへされぬきのふの日をあだにくらすを益もなきと感心してうたふなるべし、原松布袋(ほてい)の画の賛をたのまれ

小袋に 大千いれて 花こゝろ

覚芝和尚聞て、いまだ至らず、吾ならば

底ぬけの 袋に実あり 花心 ト

すべしと示されしを聞て、弟子となるといふ、

(改頁)

80_太宰純(だざいじゆん)

ねがはくは 事足るほど 金もちて 妻子(つまこ)引つれ 世をのがればや

81_僧是芳(そうぜはう)

世を捨て ふかく入にし 山奥も 猶ありとしれ 夢の通路

【頭注】

太宰純は俗称弥右衛門、又春台と号、信州の産也、性理(せいり)の学を極め徂徠(そらい)の右に出ることありといへり、且、古文孝経の孔伝異朝に絶たるを、我朝に残りありけるを校合(きやうごう)して上木(じやうぼく)なし清朝へ渡しければ、彼国のもの是を敬礼して蔵(をさ)むといへり、太宰つねに是坊と交りあつく共に遊びし折から、わかき順礼の笈摺(おひずり)ながく着なし、御詠哥といふものうたひ来ければ、太宰これを見て是坊にむかひ世の中に仏法なかりせば、かほどに人はまよはじと、彼上着には遠国の書付あり、彼等若ければく国に親あるべし、後の世を願はずと此世を願うて親の許に孝をつくしたらよからん、親はさぞ案ずべし、さすれば不孝なり、不孝にして我身の後世を助らんとは不覚なり、我もしほとけを

信じ世を遁れなば、斯のことくとこの「ねがはく」の哥を詠ければ、是坊聞て御身も迷ひ給へりと此哥を返哥せり、是坊の曰、神儒仏は王法の補佐にて何れも貴き事劣烈有べからず、僧に法あり君子に礼義ありと兼好がいひしも是ならん、静謐(せいひつ)の御代の有がたさは神も儒も心のまゝ人に教示し、仏教も世に行届きて人信ずみちをもつて道を助くるは是なり、たがひに直なれやと、ある哥に

心たゞ ちよくなるべしと いのりつゝ あしきをすてて よきをともなへ

天地和合して人をたすけ、人これをうけて性理の道をおこなふ、されば文をもつて友と会し友をもつて仁をたすくるを哥に

芋籠(いもかご)へ 入れてもまれよ 磨かるゝ いもにて知れよ 友のたすけを

(改頁)

82_和足軒(わそくけん)

すなをなる 道を守の 神垣に まがれる松の いかで生らん

83_渡会延佳(わらたゑのぶよし)

八坂瓊(やさかに)の まがれる玉も あるものを 何とて君は 松のみをとふ

【頭注】

和足軒は西国方の武家にて経済に志ありて国民の貧窮(ひんきう)をなげき国を冨すの術をつくし、堤に水蝋樹(いぼたらう)と唐牽牛子(とうけんごし)とを多く植させける、是より此国より蝋(ろふ)と油と出ること他国に勝れ大に富強の国となりしと也、仕へを辞して隠遁の身と成、名所旧跡を遊暦して詩を賦し哥を詠じて楽みとす、ひとゝせ伊勢に参宮してその辺りなる松の樹の枝多くゆがみ曲りたるを見て戯れにこの哥を詠しに、其かたはらに幼童の居て是をきゝ即座に返哥をせられたり、和足軒おどろきてその名を問ふに、出口一之丞と答ふ、これを聞る人おそれをなして、この児成人せばいかなる英才になるらんとみな舌をまきしとかや、はたして博学にして渡会延佳といへり、

渡会延佳、幼き時小鳥を求め飼ふ事を面白きと思へりしが、夕ぐれにおよび悲鳴して籠を逃いでたきありさまを見るに忍びず、すなはち籠をひらきみなはなち遣り、こゝろよしと覚へしより一生のあひだ飼とりはせざりしよし生物の苦しみを見て仁心を発する事はあれども、これより所為をあらため一生せざるはすくなし、延佳のち国学の道をもて天下に名をしらるゝも幼少よりかゝる篤実の老に至り、変ぜざりしほどの美質なりけり、延佳の曰、すべて書をよむに一文字なりともかろがろ見過すべからず、神代(じんだい)の巻の字数一万五千三百五十四字あるとそ、大秘事なり、これも古人のこゝろ一字もあだに思ふまじきとのおしへなり、

(改頁)

84_僧涌蓮(そうゆれん)

心なき いせをの海士の 仕業(しわざ)とて ふた見の浦に 煙たつなり

85_隠士雅因(いんしがいん)

けぶりたつ かたにふた見の うら千鳥 あさりするとも かひなかりけり

【頭注】

僧涌蓮は伊勢一身田七世の住職なりしが、故あつて嵯峨の山に住、智徳備はり雅才ありて記憶つよく経巻を大かたはそらにおぼへ、且、世事にうとく狂人のごとくなれば、ある人評じていらぬ人に才あるかな、是宝の持ぐされ也と笑へり、ある時菴室に盗人入て物皆ぬすみゆきければ

ぬすまれしと 思ふ心も はづかしき すてゝむ身の もとを忘れて

破れぎぬ一ツのこしおきければ

きてみれば やぶれ衣に わらぶすま たる事しれと のこしおきけん

是を聞て二尊院の住持のかたより

山水の すむほどもなき 柴の戸に かゝるもよしや よはのしらなみ

涌蓮この返哥に

山水の まだすみやらぬ 心ぞと たつしらなみや おどろかすらん

また不水といふ僧、単(ひとへ)物一ツ送こして

白なみの かゝるにつけて くるしみの うみわたる世を あはれとや見ん

この返哥に涌蓮

夏ごろも うらなき人の 心ざし 身にきるよりも 嬉しかりける

其頃今宮の辺に雅因といふ隠士ありしが、涌蓮したしく打かたらふ人也、あるじの秘おきし香盒(かうがう)をこひて見るとて涌蓮誤つて炉中へおとし、はや煙りたちのぼりければ心苦く主に罪をわびておのれ伊勢者なれば「いせをの海士」の哥を詠り、雅因をし共思はず此返哥して笑ひて、終日(ひめもす)物語りせり、すべて友は貴賤を混するはわるし、貴きは貴きにほこりて無礼もあるべし、賤きは又媚諂(こびへつら)ひ諸事齟齬(そこ)して和合せざる事あり、只信をもつて同友と交るべし、相応の釜の蓋が似合てよかるべし、

(改頁)

86_龍雲和尚(りううんおしやう)

鏡見て かげ恥かしく 思ふなら はやく心を あらためよ人

87_現成上人(げんしやうしやうにん)

目の前の ものを鏡と 心得て かげをまことに うつせ世の人

【頭注】

伊勢国朝熊岳は其国東北の隅の高山也、此奥の院遥に冨士山遠拝の絶景あり、昔、一休禅師の吟に

海をのむ 茶のこの餅か 冨士の雪

これより爰の菴室を呑海菴といふ、龍雲和尚は近頃の此庵主なりしが、久く江戸に下りて逗留の折から、本所原庭藪の内現成上人に面会して道徳を感じ、法義を聴聞せられて

日々日々に わが身をふくや 秋風の こゝろ涼しく なみあみだぶつ

現成上人そのかへしに

すゞしくも 唱へる声の 秋風に そのことのはの かはる色かな

且、「鏡」の哥は心念のさまを贈答せられし哥也、現成一日上人といふはわかき在俗の時は花川戸に住たる舟乗なりしが、佃沖へ汐干に来りし折、髑髏(どくろ)のありしをとりて舟底に隠し置、わが

菩提所に葬せしより発心し、剃髪なして本所原庭藪の内に住、誓て川辺の水死人を葬し塔婆(たうば)を立、供養せらるゝ事その数幾千(いくばく)なるやしれず、又、よるべなき病人を憐れみ引とり介抱せられけるに、慈悲を慕ひ寄くる者多ければ、家居を立て扶持す、悪瘡(あくさう)重病の者も食薬に心を付、上人自身に風呂を立、浴室せしめ手づから病人のうみ血を流し、男女の居を分て各珠数を与へ信の一大事を教化(きやうげ)し、寒を防ぐ衾(ふすま)を恵み、撫育の大慈悲たとふるに物なし、上人毎朝弟子一両輩を伴ひ修行して鉄鉢(てつはつ)を巡らすに、帰依(きえ)の人々施入(せにふ)して来銭箱にみつ、是みな病者を救ふに足れり、貴賤となく法義をとふ人あれば、其程に従つてこたへ、又諸国を修行ののち根岸に住し、信州善光寺へ月参りし、近代稀なる道徳の聖なり、

(改頁)

88_鳳潭(ほうたん)

名残おし なにを記念(かたみ)と ながめなん はるの霞の 跡もきえなば

89_如背徳(によせとく)

春霞 きえなんのちは 西へゆく 月の光りを かたみとも見よ

【頭注】

僧鳳潭花洛(みやこ)の者にて学力衆に勝れ華厳宗を再興せんとせし学匠也、其頃南都般若坂の寺院に如脊徳といふ僧あり、天性無欲の人にて一部の華厳、一部の法華了艮(れうこん)の卦(け)をもちゆるにしかず、只無欲は背中に止まると云、人の身うち耳眼鼻口とも欲ある所なれど、背中のみ欲なきゆへ如脊徳といひし也、この両人常々講談にては争ひきそふて怨敵のごとくなりしが、般若坂の僧重き病ひにかゝり煩ひしよし、鳳潭是を聞とひとしく俄に延命(へんめい)酒をたづさへ、南都に趣き病の様子を尋ねければ、その弟子どもあやしみ論敵なれば師匠に告ず、鳳潭歎じて師の病気大切のよしゆゑ都よりはるばる来りぬ、もし師のみまかり給はゞいかばかり悔しからん、ねがはくは此度ばかりは目通りせんことを願ふと、

ひたすら此義を通じ給はれと更に働かねば、弟子ども詮方なく此由を師に語りければ、大きに悦び、鳳潭は我常々友として交り厚き人也、たづね来ませしこそうれしけれと、看病人に助られ病の床にむかひ入れければ、鳳潭もその病る姿を見て涙をこぼし、はるばるたづさへたる一瓶(へい)の酒をすゝむ、弟子どもみなみな畏れて日ごろ経論の為には仇敵(あだかたき)となし給ひし鳳潭に今かくなれなれしきさまは病つかれてものに狂ひ給ふかなどゝ皆つぶやきけり、師は心よきさまに打とけ、病中の鬱を散じて悦びなりと顔色(がんしよく)笑(ゑみ)をふくみ、かの酒をふたりして呑、舌うちして四方山の物がたりなし、此贈答の哥を詠れたり、昔、高雄の文覚(もんがく)、中あしき西行(さいぎやう)にあひて睦しく語り合しにほゞ似たり、

(改頁)

90_悟助(ごすけ)

世の中は おもき薪の 山帰り 捨ぬるあとは くるしみもなし

91_隠士夢休(いんしむきう)

ことのはに いとひすてたる 身をしれば 我心さへ はづかしきかな

【頭注】

隠士(いんし)夢休は駿州竹原といふ所に住て、聊(いさゝか)の田地ありしを人にあづけ、その身は茶道を好み風流にくらせし人也、ある日茶をたてつれづれなぐさむ折から、貧しき体の男来りて垣の外より庭の内をゆかしげに詠め居たり、夢休問て汝なにゆへに久しくそこにあるや、彼者答へて御不審御尤に候、御庭の御物好(ものずき)感じ入、思はず失礼仕候、某(それがし)も元はゆへあるものゝ悴(せがれ)にて茶道を好み候ひしが、心得ちがひにて業(ぎやう)を怠り放蕩(はうたう)にうち過候まゝ、かゝる身にはなり申候と、無礼を謝すさま人品いやしからねば、夢休も不便におもひ茶をあたへそれより色々の事たづぬるに、茶道の事くはしく伝へたる者ゆへ種々語り合、此後も来り候へと談話におよび、

夢休問て、その方は何方に住居せるや、答て何国(いづく)とおこがましく申べき所にも候はねど千貫樋(せんぐわんどひ)の辺の小家に

我だにも せばしと思ふ あばらやに なかばさしこむ 峰の月かげ

此心にて罷在候といへば夢休大きに感じ、せまきこそ茶の奥義なれ、維摩居士(ゆひまこじ)の方丈へ千の大衆を招きしことあり、我必尋ぬべしと言は、千貫樋の土手際より入り悟助と御尋下さるべしといへば、則その日をさだめ其辺りへ別入て見るに、土手返りの並木自からなる松柏(しやうはく)の枝をため、飛石爰かしこにすへて二間四方ほどの藁家(わらや)有、さればと案内するに内にも人なく、床の間とおぼしき所に「世の中」の哥をかきはり付てあり、扨(さて)は彼身のいやしきを恥てしりぞきしやと夢休も落涙してこの哥を詠り、

(改頁)

92_扇折杜筌(あふぎおりとぜん)

つぢつまも いせなばなどか 合さらん うらは表に まかせつる身は

93_杜筌妻(とぜんのつま)

古ごろも おもての切(きれ)ぬ ものならば 裏ははなれず そろふつぢつま

【頭注】

和哥は教誡の端と古今の序にもいひて万民の心を和らげ、世治る道たること勿論也、男女、閨中(けいちう)にも哥を楽みとするは常也、斯る志ありて夫婦睦しきは余所(よそ)の聞へもめでたく、またつねに物言過たるは人の憎みそしるもの也、女は男に従ひ男きげんあしきときは言べき事ありともひかへ、きげんを見合言べし、男は女のあしき事あらばよく異見して中よきこそ家の栄へる基(もとい)なるべし、また子の行義も親の所作(しよさ)によるものゆへ仮初(かりそめ)にも悪(あしき)をのぞき善に心をよせ、子孫の為を思ふべし、宝暦のころとかや、京都四条通りに扇をり杜筌といへるもの、いかなるゆへにや不断夫婦むつましからず、仮初にもいさかひの事たへざりけるに、あるとき夫杜筌この「つぢつま」の哥をよみけるに、

その妻しきりに哥の心を感心して涙をながし、「古ごろも」の返哥して其後は睦しく語らひ、仮にもあらそふことばなかりける、このこと世の人聞つたへて実にも哥は男女のなかを和らぐとはこれなるべしと堂上方にも沙汰あり、誰が奏し奉りけん、天聴(てんてう)に達しければかたじけなくも

春を知る 梅を見るさへ なべて世に めぐみのつゆに かゝれとぞ思ふ

かく御製をくだされ、そのうへ彼等に御褒美として白銀廿枚をくだしおかれ、近来(ちかごろ)によき哥なりと詔(みことのり)を給はりしとかや、これに付ても人気(じんき)やわらぎて実義にせよとの哥を或卿より給はりし、

わが心 みがきみがきて よの中の かゞみとなりて 人に見られよ

(改頁)

94_墨河(ぼくが)

ちらさじと しめし心も 白梅の かばかり風の 吹つのるらん

95_花扇(はなあふぎ)

散らしそと しめしかきねの 梅の花 また来る春に 咲ざらめやは

【頭注】

墨河は妓楼(らう)のあるじなりしが、よく哥、俳諧、茶の湯をこのみて風雅に心をゆだねしかど、身の行ひたゞしく常にはかまを着て客をおくりむかふることをせり、初春の客には蓬莱を出し寿くことをせり、こゝに所蔵の浮牡丹の水さしは名高き道具也、俳諧、茶の湯に友を集ひて会席の膳を調じてもてなすことを興じ、又墨河張といふきせるを銀にて製し、知音(ちいん)におくる事数あり、かつ俳諧をよくして三囲稲荷(みめぐりいなり)の額に

桜桜 さくらの中の 笠木哉

また墨河ある夏上京して永観堂にまうで

見かへれば 松ふく風や ほとゝぎす

此句その境内へ碑を立て残せしよし、此家の抱へ、寛政の比の花扇は手跡をよくして哥をもよみて

名高き全盛なりしが、久しくなじみ来る客のいつしかふかき中となりけれど、男も矢竹心の届かねたる事ありて、あふ瀬のたへまがちなるを歎き、水茎の跡のみ便りにほどふりしが、互に朽なん身にしあらねば、おもひの念の暗まぎれ、花扇は欠落(かけおち)して籠をのがれし飼鳥の草かくれして行衛もしれざりしを、やうやう手わけなして尋ね求め、もとの古巣にねをのみなきしを、墨河さまざま異見していたはりつゝ、今しばしのあひだ勤めくれなば心のまゝに身の片付をもさせなんと言さとし、「ちらざし」の哥をおくりければ、花扇も此返哥をなして心をたゞして改めつとめて、やがて思ふ方へ身を寄けるとなん、さすが和哥の道をも心がけるほどありて、誤りて改むる理をもしりていとやさし、

(改頁)

96_加保茶元成(かぼちやもとなり)

加茂川の みづしらずなる 我なれば ちんが心に まかせざらまし

97_山口心牛(やまくちしんぎう)

ちん客を 迎へ申て かれもまた 飛つくほとに 思ふよろこび

【頭注】

元成は市兵衛と称し妓楼(ぎらう)のあるじなり、其ころ此みせはん昌して遊客群をなせしかば、人そねみてや元成のことをかぼちやかぼちやといひけれども、大器の心に是ぞはん昌の吉ずゐなりと唱哥につくりうたはせしに大流行となり、そのころ元成伊勢参宮のみちみち宿屋女などにおしへうたはせ物とらせなどせしかば、諸国とも口すさみにうたはぬものなし、昔、「きくたびにめづらしければ時鳥」と唄はせしさまに似てその所げう奇といふべし、此人諸芸に通達し殊に古銭をあつめ古瓦をこのみ、また松葉蘭に斑入(ふいり)をこしらへるに妙を得て世に文楼斑(ふんろうふ)と賞美せり、俳名は如昇といひ狂哥は名高く『上餡集(しやうあんしう)』を著し、此「加茂川」の哥は山口心牛のかたへ参られけるとき、

心牛が手がいの狆(ちん)出て元成をことの外ほへければ、元成此狂哥をよみて興じけるに、心牛も此かへしうたして大笑ひせしといふ、心牛は俳諧に名高く寒光洞(かんくわうたう)の称号あり、生質人を憐みすくふことを好み、風邪流行せし時など煎薬をほどこし、又は貧窮の者などみつぎて助成となり、自損失をいとはず速(すみやか)なることを好み、かつ御家流の書をよくし歌を詠、庭の梅に雪ふりければ

さき匂ふ 盛りにつもる しらゆきを かざしてしのべ 梅のはながさ

貴きみのりを聴聞して

千とせふる 松とて何か たのむべき かぎりなき世に 限りある身は

遊女玉菊遠忌(ゑんき)の手向の句に

月は入て 見へねど涼し 松の声

羽織着ぬ 人に人あり 夏の月

(改頁)

98_法印寛常(ほういんくわんちやう)

音にのみ 遠くもきくの 香をとめて えならぬ花の 色をこそ見れ

99_橘千蔭(たちばなのちかげ)

みるめなき あらのゝ菊に 宮人の 袖ふれんとは おもひかけきや

【頭注】

花洛(みやこ)妙法院一品法親王は和哥御心を寄させられ、東(あづま)なる千蔭が詠出せる哥は古今の序に「人のこゝろをたねとして」といへることに基づきて、今の世の人々の哥のさまとはるかにかはれるをよろこび給ひ

すなをなる 心をたねの ことのはは むかしも今も かはらざりけり

此御哥を給はるとて其御使に法官法印刑部卿寛常、東都に下りて千蔭にまみへ、宮の御哥を給はる時、「音にのみ」の哥をよみそへてければ、千蔭かたじけなき事身にあまりて「見るめなき」の御返しを奉り、猶、法親王へも御礼のふみことのはをつくして奉り

むさしのゝ うけらがはなの 花かすに つみ捨られぬ 世にもあるかな

千蔭は東都のものながら近来稀なる哥よみと雲上(うんしやう)にも賞せられし人也、多き哥の中に

山家梅

都にて 霞と見しは 山里を つゝめる梅の にほひなりけり

梅花琴上飛

たをやめの ゆの手もあやに 薫るめり 琴柱に梅の ちりかゝりては

家に月見る女

はしゐして よなよな月に なれて見ん 着るともよしや 露のぬれぎぬ

其頃加茂季鷹、東都に下りて千蔭の門人蔭雄の許にありける時、佃嶋(つくだじま)にて咲る卯の花を送り 千蔭

おきつ島 かもめつくだの 嶋ひゞき うちよする波と 見ゆる卯の花

返し 蔭雄

うち寄る 波にまがへて 面白き 花をあなうと たれか名付し

(改頁)

100_賀茂季鷹(かもすゑたか)

沖津鳥 かもつく嶋に よる波の なみならぬ花を 誰かおりけむ

【頭注】

賀茂季鷹も沖津鳥の返哥をせられし、季鷹は俳諧哥の名人にて、ある春、都東山の花見んと爰かしこたどり、ある寺の境内地蔵堂の前の桜さかりなれば、爰にて一献汲んと思へど敷物なし、折節、寺僧の見へければ招き、我は季鷹といふ者也、敷物一まい貸給へと乞ければ、僧毛氈(もうせん)をかしぬ、季鷹悦こんで芝に打敷、吸筒(すひづゝ)取出し数献(すこん)かさねて

山寺の 桜々と 来て見れば つとめさへたゞ うかうかの春

暫(しばし)興(けう)じつゝ又外へ出ゆきけり、跡にて寺僧来て見れば季鷹いづち行けん、給ず借したる毛氈も見えねば、さてはゑせ者季鷹と偽り、毛氈を欺きうばひたりとあたりを見れば、地蔵堂の椽(えん)に毛氈にそへて哥

敷物を かりる時には 地蔵がほ かへすときには ちよつとゑんまで

(改頁)

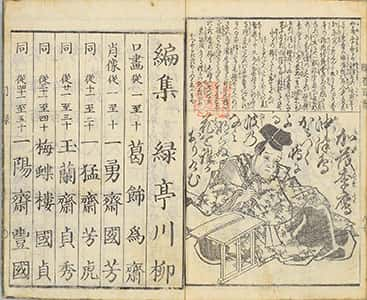

[奥付]

編集 緑亭川柳

口画 従一至十 葛飾為斎

肖像 従一至十 一勇斎国芳

同 従十一至二十 一猛斎芳虎

同 従廿一至三十 玉蘭斎貞秀

同 従三十一至四十 梅蝶楼国貞

同 従四十一至五十 一陽斎豊国

(改頁)

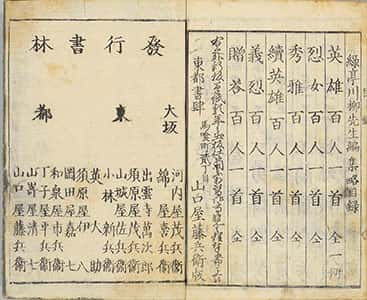

緑亭川柳先生編集目録

英雄百人一首 全一冊

烈女百人一首 仝

秀雅百人一首 仝

続英雄百人一首 仝

義烈百人一首 仝

贈答百人一首 仝

右之外新板草紙類年々出板仕御開***御高覧其程奉希上候

東都書肆 馬喰町二丁目 山口屋藤兵衛版

(改頁)

発行書林

大坂

河内屋茂兵衛

綿屋喜兵衛

東都

出雲寺万次郎

須原屋茂兵衛

山城屋佐兵衛

小林新兵衛

英大助

須原屋伊八

岡田屋嘉七

和泉屋市兵衛

丁子屋平兵衛

山﨑屋清七

山口屋藤兵衛