天明三年 浅間焼及騒動記

信濃国浅間嶽之記

文政九年戌三月写之

信濃国浅間嶽之記

近江国(駿河歟)富士山ハ人王七代こうれい(孝霊)天皇之御宇

辛未元年に出現すといふ、

信濃国浅間嶽ハ何れの年煙立ちたるといふ事を

しらす、山の霊たる初仏不思儀をあらハす時を

定めす、只人の心より興る恐るへし慎へし、すてに

持統天皇丙申九年役行者登山なし給へて

東北の山中柳の井有、是に黒蛇住て毒水を吐

人民をなやます、行者怪て本尊へ祈誓し利剣を

以て是を助く、峯に登り巌石を平げ自草庵を

構ひ勧行す、百鬼之類ひさまついて評す、亦福一

満虚空蔵昼夜御来光まし/\て奇談被成しと也、

西北の方にむけんの谷、南方に剣の峯、北に鬼の崖、

東に遠見坂、金亀の岩山の初変無明の山也、外の

浜内の浜あり、其後久敷絶て登る人なし、

弘安四年六月九日の暮方山より西に黄なる雲出て、

(改頁)

皆人草木迄金色の光りうつる、同夜四つ時焼出し信州追分・

小諸より南四里余の間灰砂降火石今にあり、北は

山の麓迄押出し、今に此所石とまりといふ、誠に往古より

焼山なるらん、

天明元年三月十日越前国松葉の矢といふ処より僧壱人

来りて、此山に登りて一夜をあかせりといふ、其夜不思儀の霊

夢を蒙り、吾妻郡山の麓鎌原村に住居して、度々

此山に登り延命寺となりて、東都東叡山寛永寺の

末寺、此僧義海とて則延命寺開山にて北の方浅間

山大明神の別当也、

尓時天明三癸卯年四月九日より焼初め、夫より日々止事

なく灰砂降、七月三日四日別して大焼甚敷、軽井沢・坂本・

松井田・安中・高崎より武州児玉郡・榛沢郡三拾四里の内

弐尺三尺、碓氷峠字笹沢へ五尺六寸降、人馬通路なく

上り下りの大小名御家中方甲州廻り、中山道軽井沢火石

降三拾軒余焼失、碓氷峠社家拾四軒砂石の重しにて

(改頁)

家を潰し、右之外村々山々草木諸作に至る迄如冬、同四日

の晩浅間山吹出し、砂石五丈余も高く火石鞠を取か

如く、煙りの先々砂石雨の如し、同五日の晩八つ時半時分

浅間山より黒煙り寅卯の方へそろ/\と行、其中に

差渡壱丈余の光りものくる/\と廻り火花電のことく、其

けわしき事たとへん方なし、天魔外道の業ならんと鉄

炮打けるに、右妻上妻ヶ嶽と覚しき所にて光り段々薄く

なり、北国の方へ雲白く散たり、四日五日上州碓氷郡・群馬

郡・武州児玉郡之内、日中に闇夜の如く家々にて行

灯をともし、往還の旅人提灯を持、是浅間のけふり

なる故にか不思儀や、翌日の朝関八州は申に不及、信州・

加賀・能登・越中・越後・出羽・奥州迄白キ毛降事三寸

五寸或ハ壱丈余有もあり、昔慶安三寅年焼出しの節

諸国え毛降といふ事有、久安年中其外にも降たる

事年代記に見へたり、七日は別して鳴る事強く光り

地をうこかし大地震の如くに戸障子くハら/\となる、

(改頁)

山より北石とまり迄三度押出し、鎌原村にても先年の石

止り故に、夫より下へ押出す事あるましと只火石降事を

案し、人々は土蔵・岩の窟なと心かけ置し也、同七日晩

方より上州・信州山々嶽々より黒き雲浅間山へ布を

つるか如く、光りものハ東西へとひ、人のなりのことくなる物、

草津白根山・まんさ山へ飛たりといふこと疑なし、人々

天狗の仕業か外道のなす事ならんとて諸社にて祈る

事ありし也、同八日は朝より透間なく鳴事皆草

木迄も大風吹来る如くゆれわたり、神仏の石塔ゆ

りくつし、人之心持あしく諸仏・諸神へ祈誓せし処、

四つ半時分信州木曽の御嶽・戸隠山の辺より光り物

浅間か嶽へ飛入と見へしより山鳴動押出し、上州吾

妻川通り鎌原村を始として川北大前より川付村々

押通る事、第一番の水先黒鬼と見へしもの大地を

動し、家のかこひ初の森其外何百年共なく年を

経たる老木皆押くぢき、其音ハつなみ土をはき

(改頁)

たて煙をたてて震動雷電をなし、第二の泥火石

百丈余高く打上、青龍紅の舌を巻両眼日月の如く、

一時計闇夜にして大石の光りいかつち百万の震起

天地も崩るゝ計、火焔ほのふ空をつきぬく計、田畑

高めの場所不残只一面泥海の如く、何れの畑境か是

をしらす、老若男女共流死、未タ死すへき時も来らぬに

思ひかけなき天命泥海のみくつとなし、浅間の鬼神

生なからの人地獄へ進め、露の風に落る如く稲妻の

跡消たることく、誠に天変目を覚し大変前代未聞

夢のことし、

一 村々田畑泥五尺七尺壱丈余押埋、其中に火石有て

焼る事凡三十日余也、あハれ成哉、吾妻川附村々

流死人魂魄残り迷ひして、川筋沢辺ニて泣声

夜毎/\止事なかりし処に、寺々に至りて飯食

浄水をそゝき施餓鬼供養等追善の後は次第に

泣声やみしと也、

(改頁)

一 浅間山麓に往昔鬼住居有、慶長元申年に焼

失せしといふ、其頃奥州米沢の人と甲府之儀左衛門と

いふもの弐人此山に登り、大雨風頻りに吹来り、無是非

此堂に一夜を明せり、四月九日の事なりしか、其夜

四つ時女の形見へて彼堂に入らんとするを、黒赤の悪

鬼出て表へ引出し松の木にしめくゝし、釘ぬきにて舌を

はさみぬかんとする、彼女しく/\泣声聞あゝ恐ろしや

薪を寄て火を付其形炭の如くにして、亦元の如くに

せし也、何国より来りしか是も女の弐拾歳余なるを、此処

より峯のかたへ鉄の棒にて責登らんとす間もなく夜明

たりける、表の方何の気乗もなく、実にや世上の罪人此山ニ

登るといふ事疑なしと、右両国の人々信州へ下り、此事を

噺せしといふ、岩村田在の茂作といふ者の処に今にあり

堂は山より西の林処也、柳の井より壱丁程東に女人堂有、

貞享年中に武州江戸神田者三人此堂に休ける時、

頻りに黒雲出大雨風吹来東西を見失ひたりける、間も

(改頁)

なく雲はれけれハ三人の者壱人残弐人は行方しらす、是

非なく井の処迄下り見れハ、右同行弐人行倒て有しといふ、

又常陸土浦のもの四人にて此山に参詣せんとて遠見坂

迄登り、東小浅間か峯にて噺の声聞へたり、見れハ丈ヶ

壱丈余の僧白き浴衣を着て五人登り来る、皆々驚

井の下迄ひと欠に逃下り此事を噺しける、沓掛のもの共

夫は天狗といふものならんといへしと也、頃は宝暦十二年

三月廿八日の事とそ、

一 信州塩野村真楽寺ハ浅間大明神の別当なり、

一 上州鎌原村延命寺ハ浅間大明神の別当也、然処に

別当の論有之、宝永年中に出入有、上州・信州両国の

境山なる故に双方にて別当いたし、浅間大明神の配□は

両寺より是を出す、

一 信州浅間山の西南の麓普賢寺是は別当ニハ無之、

先年焼出し流失死人五百余人在之時節、此寺の真海と

いふ和尚出生ハ岩村田在之人なりしか、其節の大変流

(改頁)

死の内に母も変難に逢て流死なしけるをなけき、又

諸人をあハれみて施餓鬼せしと也、其時も七月八日

九つ時にて今に至る迄此寺におゐて毎年七月八日大施

餓鬼あり、

一 浅間焼出し吾妻川附村々、并御普請御役人村々

御旅宿御名前飢饉米相場書記す、一 天明三年癸卯年七月八日四つ八分時焼崩候次第事

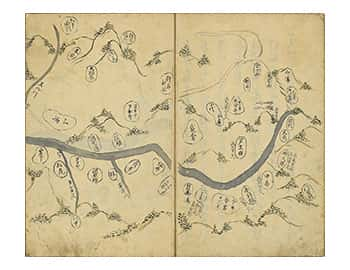

[地図:左…狩宿新田ほか/右…大笹御関所ほか]

(画像をクリックすると原本の高精細画像が表示されます。)

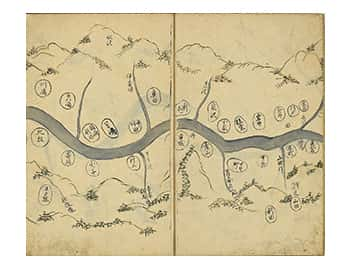

[地図:左…奥田ほか/右…厚田ほか]

(画像をクリックすると原本の高精細画像が表示されます。)

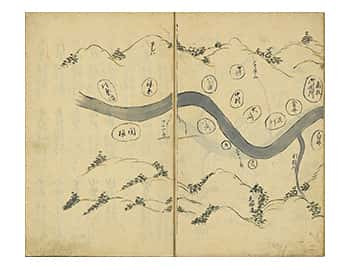

[地図:左…漆原ほか/右…南牧御関所ほか]

(画像をクリックすると原本の高精細画像が表示されます。)

| 大笹 | 原田清左衛門支配所/少々荒場 |

| 西久保 | 同支配流家廿一軒/流死四十弐人 |

| 中居 | 同御支配/流死三拾六人 |

| 鎌原 | 同支配/流死四百八拾四人 |

| 赤羽根 | 同御支配/流死弐拾壱人 |

| 今井 | 深津弥市郎支配所 |

| 芦生田 | 古田五郎右衛門知行所(チキヤウ)/家不残 流死廿三人 |

| 勘場木 | |

| 半出木 | |

| 羽根尾 | 原田御支配流家/五十軒 流死廿人 馬九疋 |

| 林村 | 同御支配/流家拾壱軒 |

| 小宿 | 古田知行所 家不残/村中ニテ女壱人残ル/流死四十五人 |

| 立石 | クサ木原/流家三軒 |

| 坪井 | 伊丹雅楽之進支配所/流畑三十石余/流死八人 |

| 袋倉 | 古田知行所/流死拾壱人 |

| 長の原 | 原田御支配所流死(シ)/弐百十人内五十五人穢多 |

| 横壁 | 同御支配流畑/三十三反三畝十五歩 |

| 古森 | |

| 大前 | 原田御支配流家/百軒 流死三十四人 |

| 河原畑 | 同御支配/流死七人 |

| 河原湯 | 同御支配六十八石余/流死十七人 |

| 三嶋 | 同御支配流畑弐百七拾石余流死十六人/馬八疋流家五拾四軒 砂入十七軒 |

| 川戸 | 依田金十郎・伊丹雅楽之進・朝比奈左近・富永/二三千石四家知行所 流家十軒 人拾人 馬四疋 百石余 |

(改頁)

| 横谷 | 原田御支配 九十石余/流死拾壱人 馬廿六疋 |

| 青山 | 保科弁三郎知行所七十三石/流家拾七軒 馬四疋 |

| 市城 | 原田御支配/九十弐石 流家弐拾壱軒 |

| 村上 | 原田御支配 百八拾石内/廿三石知行所 流家十七軒/十三人 |

| 小野子 | 原田御支配 流家十七軒/壱人 馬六疋 |

| 新巻 | 小栗大学知行所/壱町四反 |

| 五町田 | |

| 箱嶋 | |

| 南牧 | 原田御支配/流死百三人 |

| 岡崎 | 原田御支配 |

| 祖母嶋 | 原田御支配/流家廿八軒 |

| 川嶋 | 同御支配/流家五拾軒 百廿八人 |

| 金井 | 原田御支配 |

| 渋川 | |

| 中村 | |

| 大崎 | 遠藤兵右衛門御支配所 |

| 厚田 | 依田金十郎・富永三平/知行所 流畑九拾石余/七人 馬四疋 |

| 松尾 | 原田御支配 十三町余/流家六軒 三人 |

| 郷原 | 原田御支配/流畑三拾石余 |

| 岩下 | 原田御支配 廿七町余/流家廿九軒 弐人 |

| 矢倉 | 原田御支配廿三町余/流家四拾軒 拾一人 馬十七疋 |

| 中之条 | 原田御支配/廿壱丁余 |

| 金井 | 保科弁三郎知行所/畑四畝八分 林三反六畝十九歩 |

| 原町 | 原田御支配 弐百拾六石内/四畝歩 東組流家拾六軒 |

| 伊勢町 | 保科知行所廿五町/流家弐軒 壱人 馬壱疋 |

| 岩井 | 保科知行所 八畝歩/流死壱人 |

| 植栗 | 古屋備前知行所/弐町余 |

| 小泉 | 小栗大学知行所/弐丁余 |

| 泉沢 | 朝比奈左近知行所/壱石五升 |

村高壱万九百八拾五石九斗七升弐合七勺

田畑荒高吾妻郡廿八ヶ村、群馬郡四ヶ村都合三拾弐ヶ村、

三千五百五拾三石四升五合也

此反別四百九拾四町三反弐畝拾三歩

高七百七石四斗五升五合

(改頁)

田反別五拾七町六反四畝弐拾歩

高弐千八百四拾五石八升九合

畑反別四百三拾六町六反七畝廿三歩

一 流家九百三拾五軒 弐拾弐ヶ村

一 流死人九百三拾四人 馬三百八拾五疋 内四百四拾三人男 四百九拾壱人女

一 流家残惣人数飢人数三千百五拾弐人 内千七百七拾六人男 千三百七拾六人女

吾妻川附私領村々

一 流家弐百五拾九軒 但吾妻・群馬合弐拾ヶ村

一 流死人四百三拾九人 馬百廿弐疋

御料私領惣〆

流家千百九拾四軒

流死人千三百七拾三人

馬五百七疋

一 信州・上州・武州灰砂泥火石、用水往還悪水除

御普請場所御役割御旅宿村々左之通

上州群馬郡渋川旅宿

(改頁)

御勘定吟味役 根岸九郎左衛門

同 組頭役 豊田金右衛門

同 田口五郎左衛門

御普請役元〆 早川富三郎

御普請役 大西栄八郎

御吟味下役 吉浜佐七郎

同所大崎旅宿 御普請金割元

御代官 遠藤兵右衛門

吾妻郡大笹旅宿

御勘定 古川五郎兵衛

御普請役 蓮見音次郎

同 萩野文吾

大笹・鎌原・小宿・大前・西久保・中居・赤羽根・勘場木・

芦生田・袋倉・古森・能谷・新井・横壁・河原湯・

三嶋・厚田・川戸・金井

同郡原町旅宿

(改頁)

御勘定 久保田進十郎

御普請役 長岡文兵衛

同 関文次郎

今井・立石・羽根尾・坪井・長原・川原畑・林村・横谷

松尾・岩下・矢倉・郷原・原町・中之条・伊勢町・平村

青山・市城・村上

群馬郡金井旅宿

御勘定 萩野伊右衛門

御勘定 久保田進十郎

御普請役 長岡文兵衛

同 関文次郎

岩井・植栗・泉沢・小泉・新巻・奥田・五丁田・箱嶋・

岡崎新田・祖母嶋・川嶋・南牧・小(北歟)牧・小野子・次屋・

白井・惣津・渋川

碓氷郡原市旅宿

御勘定 篠山十兵衛

(改頁)

御普請役 三谷佐市兵衛

同 下妻郡次郎

砂場三拾三ヶ村組合、外砂除村六ヶ村組合、外九ヶ村

組合、外四ヶ村組合

同郡中宿旅宿

御勘定 川勝多四郎

御普請役 仲田藤蔵

同 小川喜一郎

水口秋間より軽井沢・南地井・沓掛・落合・下仁田辺、

右は砂除道用水往還道引、原市・八本木・平塚迄

拾ヶ村組合、外三ヶ村組合、外四拾五ヶ村組合

武州榛沢郡中瀬旅宿

御勘定 羽倉権九郎

御吟味役 飯泉秀蔵

同 松浦勇吉

御勘定 橋爪領助

(改頁)

御普請役 岡野滝次郎

同 町田長三郎

川除八町河原迄組合拾壱ヶ村組合、外八ヶ村組合、

外廿壱ヶ村組合、八斗嶋廿三ヶ村組合、武州児玉郡

用水新井・下ノ室外六ヶ村組合、仁手外六ヶ村

組合、川除中瀬・谷ヶ嶋十三ヶ村組合、外拾壱ヶ村

組合、谷ヶ嶋・郷原五ヶ村組合、用水江波・八つ口・上

次戸拾三ヶ村組合、外十三ヶ村組合米堀之内

四ヶ村組合

武州児玉郡渋上村旅宿

御勘定 中村丈右衛門

御吟味役 吉川栄左衛門

御普請役 近藤市蔵

同 和田繁蔵

下奈良・四万・惣堀・上次戸四ヶ村組合、外弐ヶ村

組合、川除中村・番保原七ヶ村組合

(改頁)

勢田郡前橋町旅宿

御勘定 飯塚安左衛門

御普請役 石田儀左衛門

同 渡辺文平

御勘定 飯塚安左衛門

御普請役 石田儀左衛門

同 渡辺文平

用水六拾四ヶ村組合往還玉村之内

同所旅宿

御勘定 野田文蔵

御普請役 市野伊之進

同 若田喜内

同 長持武兵衛

川除往還用水砂六拾八ヶ村組合

同郡平塚村旅宿

御勘定 吉岡金次郎

御普請役 関根市三郎

同 桜井甚兵衛

道用水砂五拾八ヶ村組合

(改頁)

同所旅宿

御勘定 谷瀬兵衛

御普請役 山本亦助

同 祖母井定次

五拾壱ヶ村組合石砂除計

緑埜郡浄諸寺旅宿

御勘定 桜井徳左衛門

御普請役 加藤粂次郎

同 荻野大八

同 保田藤市

川除用悪水路九ヶ村組合、外四ヶ村組合、外

七ヶ村組合、外八ヶ村組合

同所旅宿

御勘定 栗原礼助

御普請役 豊田長次郎

同 屋計文十郎

(改頁)

飯塚用土拾八ヶ村組合、外五ヶ村組合、九ヶ村組合、

外四ヶ村組合

榛沢郡深谷旅宿

御勘定 篠田五郎左衛門

御普請役 植野直次

同 永井久次郎

御吟味役 小嶋伊右衛門

緑野郡川除用悪水路砂共ニ三拾三ヶ村組合、外

三拾三ヶ村組合、外拾五ヶ村組合砂除計

同所旅宿

御勘定 三宅源兵衛

御普請役 鶴田宇之助

同 中村弥十郎

緑野郡川除用悪水路無不附十四ヶ村砂場組合、

外五拾五ヶ村組合砂除計往還用水砂共ニ、外用

水砂拾ヶ村組合

(改頁)

一 御普請出来永見分辰正月九日御駕着

御十人目附 柳生主膳正

御徒士目附 宮田重左衛門

同 三宅権七郎

同 堀谷文右衛門

同 向山長右衛門

同 大嶋半左衛門

同 川崎市三郎

御小人目附 平嶋西右衛門

同 金井定四郎

同 豊田源八郎

同 山崎弥市右衛門

同 内田辰右衛門

同 近藤亀次郎

同 加瀬彦市

同 石井伊八郎

(改頁)

同 須藤徳次郎

同 秋山仁三良

同 井上友作

同 高崎和吉

同 小池定八

一 御普請御手伝細川越中守

御家来 白杉少助

同 上羽蔀

右普請都合七百三ヶ村御手伝御旅宿上州

渋川良珊寺

一 卯四月より度々灰降、桑の葉にかゝり水にてあらひ

ける、蚕の毒にもならすしかもまゆ半吉也

一 七月十三日八月朔日泥降諸作草木迄枯たり稗少々

実あり

一 同年正月元朝より鶏の羽音なく時をつくる、

一 同九月群馬郡三ノ倉・宝田・中村、武州児玉郡後瀬村之内梨子の花、林檎の花咲、

(改頁)

同年十一月上州群馬郡村上・小野子・本宿山つゝしの

花ひらく、

一 吾妻三原山にて五六月鹿の鳴声度々あり、

一 同郡三嶋村之内にて十月青穂出しとなり、

一 武州榛沢郡之内にて十月桑之実なりしと也、

一 奥州にて八月雪弐尺九月壱尺七寸降しと也、

一 七月四日朝八月五日朝日輪紅の如し、

一 奥州出羽之内七月三日之朝日輪二タ面見へしと也、

一 上州碓氷郡之内にて柿の花九月ひらくと也、

右陽気不順之事ハ土を動し、煙日々に雲の如く

なる故に、照り薄く土ひゆるか、又ハ灰砂降諸作の

花の実に硫黄灰の毒なるか、万物雨露のほと

こしを得て、春夏秋の花咲実のる事、天地自然

の地意気なる処に、陰強く陽薄しと見へたり、

世に奢甚成故に天変天下に此事をあたへらんとや、

むかし元暦・延宝申酉の飢饉、元文・寛文の大風、

(改頁)

宝永富士の砂、丑年の洪水、寛保戌の大水、九州

あその焼出し、其外山崩変飢饉有しといへとも

何れの村々にても其事を記しをかす、古人の言伝

計にて、事わかりかたし、依而是を記すもの也

浅間大変前後惣穀之相場左ニ記

金壱両ニ付銭五〆五百文

卯七月

一 白米百文ニ付壱升四合

一 大麦壱両ニ付弐石三斗

一 小麦百文ニ付壱升八合

一 大豆百文ニ付弐升壱合

一 素麺百文ニ付三百五拾目

一 小豆百文ニ付弐升壱合

一 ひへ壱両ニ付弐石九斗

惣而是に順す

八月

一 白米百文ニ付壱升

一 大麦壱両ニ付壱石六斗

一 大豆百文ニ付壱升四合

一 小麦百文ニ付壱升四合

一 小豆百文ニ付壱升三合

一 素麵百文ニ付三百三拾目

九月

一白米百文ニ付壱升

一大麦壱両石四斗八升

一大豆百文ニ付壱升三合

一小麦百文ニ付壱升三合

(改頁)

一 小豆百文ニ付壱升弐合

一 素麵百文ニ付三百目

十月

一 白米百文ニ付壱升壱合

一 大麦壱両ニ付石六斗八升

一 大豆百文ニ付壱升三合

一 小麦百文ニ付壱升弐合

一 小豆百文ニ付壱升壱合

一 素麵百文ニ付弐百九拾目

十一月

一 白米百文ニ付壱升壱合

一 大豆百文ニ付壱升三合

一 大麦壱両ニ付壱石弐斗五升

一 小麦百文ニ付壱升壱合

一 小豆百文ニ付壱升弐合

一 素麵百文ニ付弐百九十目

卯十二月

一 白米百文ニ付九合

一 大豆百文ニ付壱升弐合

一 小麦百文ニ付壱升

一 小豆百文ニ付壱升

一 大麦壱両ニ付壱石四斗

一 素麵百文ニ付弐百五拾目

辰正月

一 白米百文ニ付八合

一 大豆百文ニ付壱升弐合

一 大麦壱両ニ付六斗四升

一 小豆百文ニ付九合

一 小麦百文ニ付壱升弐合

一 素麵百文ニ付弐百四拾目