筑豊地区の炭鉱開発は、近世(幕藩体制)の時代と近代(明治時代以降)では、大きく異なります。近世では、年貢収奪に重点を置く武士権力は、農村支配に重点を置き、石炭採掘は、必要な規制の範囲で統制する程度で、小倉藩が開発した金田(かなだ)や

弓削田(ゆげた)の炭坑や

赤池会所があります。近代になると、富国強兵策の一環として、石炭採掘を奨励し、小倉(こくら)県では、近世末の御用商人中原屋などの財力等を背景に石炭採掘を推進しました。さらに、明治中期になると、国や県の産業奨励策の下、筑豊規模の石炭鉱業組合の結成と採掘、流通の進展を図りました。この時期に活躍したのが、各地の炭鉱の経営陣となった財界・政界・地域の資本家たちと、その配下として、実質的な経営を請け負う専門的な知識や技術を体得した実務者たちでした。アメリカ人地質学者であるベンジャミン・スミス・

ライマンの弟子は、筑豊炭田の近代化黎明期に

嶋田純一・

稲垣徹之進・

安達仁造・山際永吾・杉浦譲三などが活躍しています。嶋田純一は『

鉱山借区図』をとりまとめ、稲垣徹之進と安達仁造は

筑豊石炭鉱業組合の総長をつとめました。

頭領と呼ばれる経験と対人支配に長けた、鉱夫たちの雇用、解雇の権利を委託された人材がいました。そして、生活難からの脱出を願う、各地からの現場労働者たちがいました。間接雇用の独特の納屋制度の時代でした。

明治中期以降、会社組織の確立と近代的な雇用関係が確立して、納屋制度から炭鉱ごとの地域共同体的な社会が形成されました。さらに、太平洋戦争後、日本全体の民主化のうごきの中に、使用者対労働者の協調と対立の炭鉱開発に至りました。

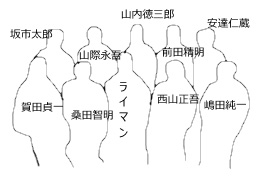

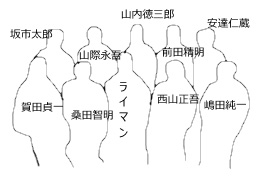

ライマン先生と往年の助手との再会(明治40年)

出典:『來曼先生小傳』 |

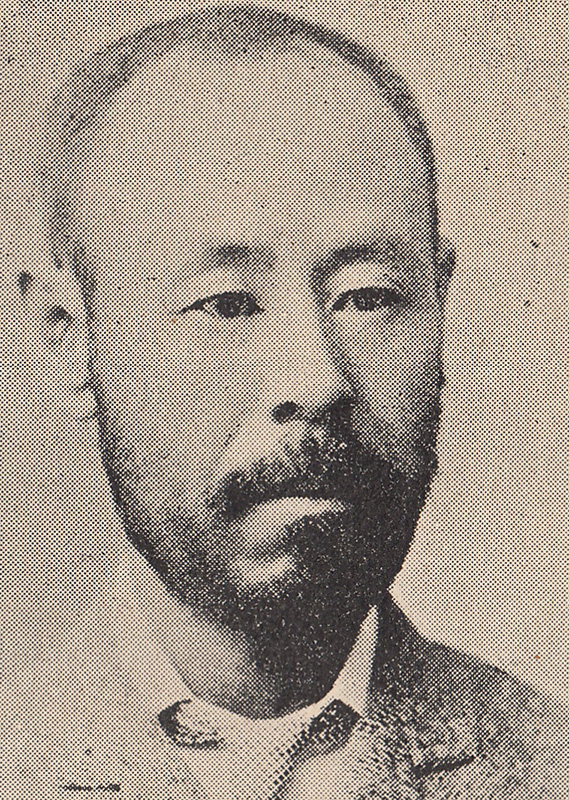

稲垣徹之進(明治鉱業専務)

出典:『筑豊炭礦誌』

筑豊石炭鉱業組合第三代総長 |

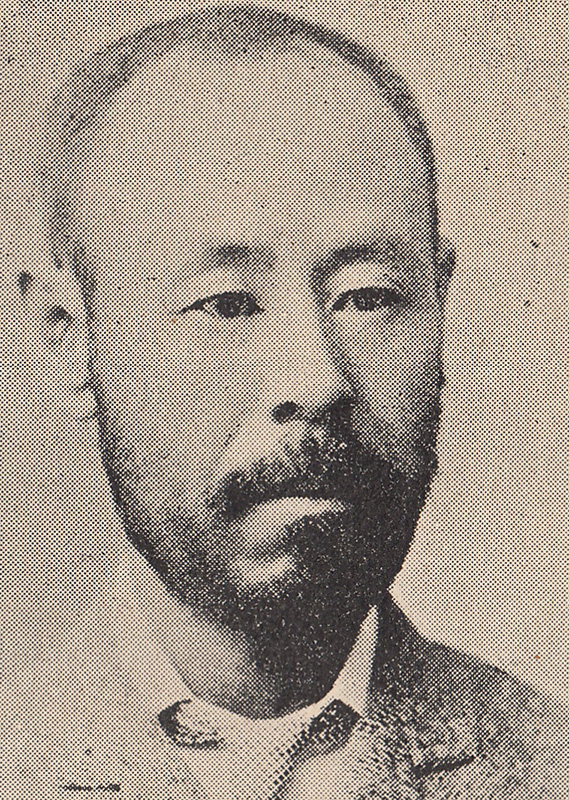

安達仁造(古河鉱業)

出典:『筑豊炭礦誌』

筑豊石炭鉱業組合第四代総長 |

参考文献

高野江基太郎(1898)『筑豊炭礦誌』中村近古堂.

桑田権平(1937)『來曼先生小傳』桑田権平.

地図

『

鑛山借区圖』明治18(1885)年 工部省鉱山課.