川艜(かわひらた)といえば、石炭運送が頭に浮かぶことと思いますが、江戸時代には、川船運送の中心は、郡内の米蔵から小倉の藩蔵までの年貢米の搬出で、盤(ばん)と呼称する組織が管理していました。したがって、年貢米などの産物や石炭を運送する事は従的であり、公には川船を高瀬舟もしくは御米船とも呼んでいました。

弘化元(一八四四)年頃、小倉藩は石炭採掘の統制と専売を図るために赤池会所を発足させ、あわせて盤の船庄屋を任命しました。この赤池会所の設置に伴い、石炭輸送のみを目的とする川船が増加しました。また、川船の運送にあたっては、年貢米運送では赤池村の岩渕で本流を下る大型の川船に積み替えていました。これは、石炭等の物資運送でも同様のやり方でした。

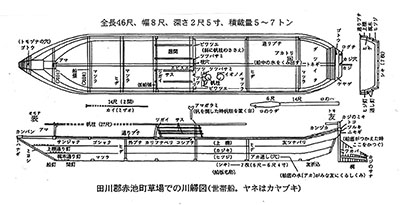

岩渕より本流を下る川船は長さ七間(十二・七m)、幅八尺(二・四m)、深さは二尺五寸(約〇・七五m)程度の大型で、米三六石(一説には四〇石)を搭載しました。ただし、この大きさの船は田川郡では大型でしたが、下流の筑前領では標準型でした。一方、赤池村岩渕より上流では、小船と称された長さ五間(約九m)、幅一間(約一・八m)の川船(十石積み)と長さ三間(約五・四m)の川船が用いられました。これらの小船は、中元寺川では猫渕(川崎町)まで、彦山川では岩瀬村(添田町)まで遡上したと言われています。明治時代になり、年貢運搬は消滅しました。そのため、免許を得れば川船運送に参画できるようになりました。

この時点より、田川では石炭運送に適した五間船(従来の上流用の小船)が本流に下り、七間船は姿を消しました。この五間船は、川の水量が標準の時、石炭一万斤(約六t)を積載して川を下りました。川船は航行のため喫水(きっすい)(船底)が浅く幅が広い船で、一般には平駄(ひらた)、川艜(かわひらた)、五平太船(ごへいたぶね)とも呼ばれました。

明治十年代後半より、筑豊の出炭高は着実に上昇していきます。これに比例して川船輸送量も急増していき、遠賀川水系の水運は空前の活況を迎えることとなります。

明治十八(一八八五)年に「筑前国豊前国石炭坑業組合」が結成され、川船確保をめざした炭坑間の競争による運賃吊り上げの防止や運送中の不正の共同取り締まり、運航に支障を来たさないための水路の浚渫(しゅんせつ)などを行いました。明治十九(一八八六)年「筑豊五郡川艜同業組合」が結成されたのも、出炭高の増加に対応する川船運送の調整と統制が必然的問題となったからです。この年、約三百艘(そう)の川船があったとされますが、明治二二(一八八九)年から二四(一八九一)年頃には、筑豊全体で最大八千艘を数え、それが水路の混雑に拍車をかけました。さらに川船運送は多くの手間がかかり、輸送コストは炭坑経営者にとって重い負担となりました。その一方、川船運送は炭坑の死生を左右するほどに重要となり、船主と船頭の立場が強くなりました。

このような状況のなか、鉄道の敷設が始まります。筑豊における鉄道は、石炭と沿線の炭坑開発を目的としました。当初、川船運送と鉄道運送は競合していました。しかし、安い鉄道運送との運賃の差異が鉄道運送を優位にし、引込線を敷設しつつ鉄道運送に切り替える炭坑が続出しました。水運はコスト高に加え輸送量の限界があり、鉄道運送にとって代わられることは時代の趨勢(すうせい)でした。

田川の場合は、明治三六(一九〇三)年、川崎町の池尻から上流の添田駅(現在の西添田駅)にかけてと、大正四(一九一五)年大任から上流の彦山口駅(現在の添田町)にかけて鉄道の敷設が完了し、石炭運送の利便化は炭坑開発の飛躍的な推進力となりました。

これに伴い、水運は大正十(一九二一)年には筑豊の全運送量のわずか四%余にまで落ち込みました。このため、大正十一(一九二二)年八月、礦業組合水運部は、水運のための維持管理費用の負担に耐えかねて解散を決定しました。

これ以降、各関係炭坑が独自に川船運送を維持継続することは事実上不可能となり、筑豊炭田の興隆に多大な貢献をした川船の組織的運送は終焉に向かっていきました。