鉄器は、後期終末の例として、南河内町朝日観音遺跡で長さ二〇センチほどの剣が知られるのみである。実用というよりは、権威の象徴として存在したものであろう。青銅器は確実な出土例はない。弥生時代の金属製の用具は少ないといえる。

今後調査での発見を考慮しても、豊富な用具の発見はそう期待できそうにない。

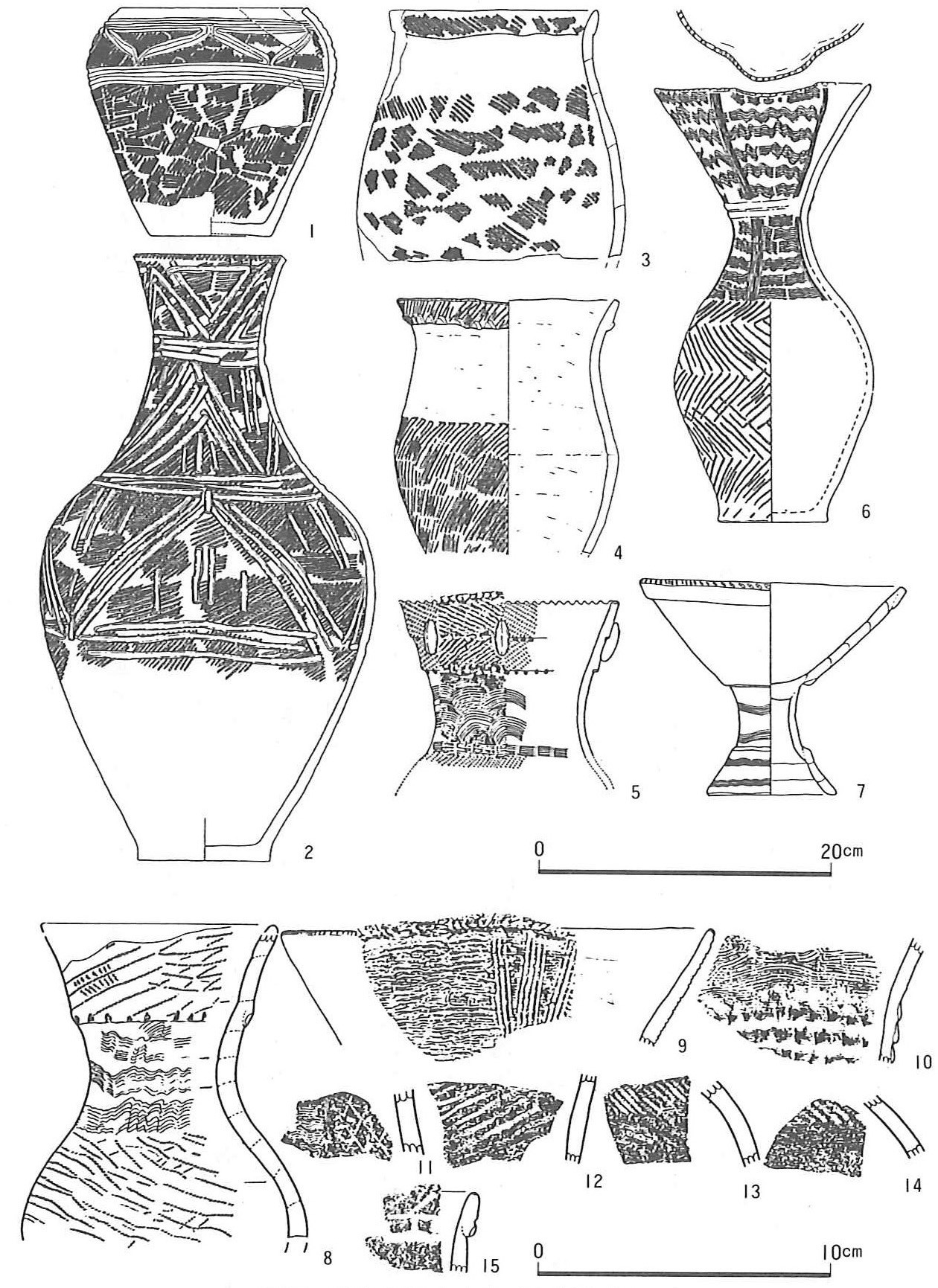

弥生時代にかぎらず、最も出土が多く、時代、時期のものさしとなるのは土器である。つけられた文様などは、土器自体の移り変り(編年)だけでなく、他の地域との交流や文化の影響をとく手がかりを与えてくれる。ここでは本町周辺の地域を中心に県内の弥生土器を概観してみよう(5図)。

前期から中期初めは東海地方の手法をもったものがみられるものの、主体は縄文晩期の特徴を強く残した土器である。1は芳賀町免の内台遺跡の再葬墓出土の鉢で、福島県の土器と非常ににた文様をもつ。

2はⅢ期、再葬墓が盛行するころで、頸が細い壺で、縄文地文にヘラで直線や波形、三角文を描く。県内でも多くの再葬墓はこれと同様の文様で、関東一円に分布している。3、4はⅣ期の広口壺で、口縁部に粘土帯をはり、頸の部分は無文か山形の文様をいれ、他は縄文をほどこす。

このⅣ期になって実用的な広口壷が増えていく。関東地方ではこの時期から、土器を含めた生活用具、墓制に地域色が現れるようになり、本県でも東北や群馬方面の土器が一部見られるものの、独自性の強い土器が成立する。

後期(Ⅴ期)になるとⅣ期の広口壷の形を母体とし、規格性の強い土器がうまれる。口縁部と胴部の縄文は、縄の上にさらに縄を巻く付加条という特殊な原体を用い、頸の部分には櫛歯のような工具で波形や弧を連ねた文様を描くもの(5)がある。後半になると近隣地域の土器が持ち込まれたり、地元との合いの子の土器がうまれたりする。6の壺、7の高坏は櫛状工具でかいた波状文に茨城で主体となる文様の影響が強くあらわれている。本町の斧窪遺跡(9・10)や大中島遺跡(11・12)では茨城系のものが含まれ、横場A遺跡の壺(8)は器形は地元、縄文は茨城の要素をもっている。また、下松原A・B遺跡(13・14)では埼玉北部から群馬東部に分布する土器がみつかっている。

この時期は地域間どおしの交流が全国的に活発になるころで、モノだけでなく、婚姻等を含めたヒトの移動が想定されており、古墳時代に移る直前の社会の動きがあらわれている。

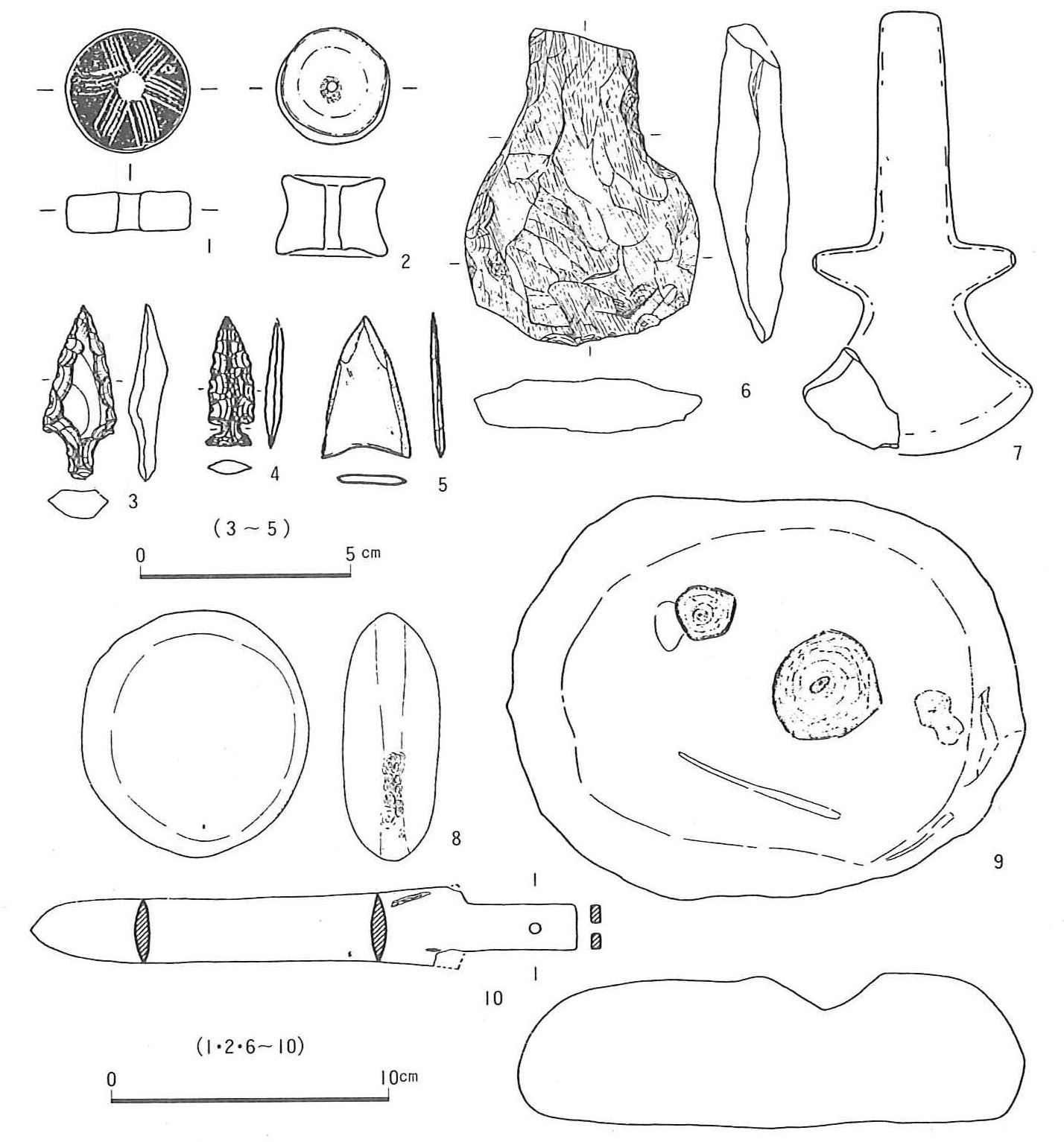

4図 県内の主な弥生時代遺物(各報告書より)

1.紡錘車(上三川町上ノ原) 2.紡錘車(益子町車堂) 3.石鏃(壬生町明城) 4.石鏃〔アメリカ式〕(益子町車堂) 5.石鏃〔磨製〕(小山市溜ノ台) 6.石鏃(壬生町御新田) 7.有角石器(壬生町富士前) 8.磨石(益子町車堂) 9.叩き石(益子町車堂) 10.鉄剣(南河内町朝日観音)

5図 県内の弥生土器(各報告書より)

1.芳賀町免の内台 2.市貝町長谷津 3.壬生町御新田 4.国分寺町烏森 5.真岡市井頭 6.益子町車堂 .南河内町朝日観音 8.高根沢町横場A 9・10.同斧窪 11・12.同大中島 13・14.同下松原A・B 15.同姥窪