明治八年四月の布告によれば、支所の外に警察出張所の建設も同時に行うことになっている。とくに警察出張所については「方今人民保護ノ要務ニシテ一日モ欠カスコトガ出来ズ」として、人民の妨害を除き、善良な人民を擁護するためとその必要性を訴えている。いま支庁新築関係費用についてみると表7のようになっている。

宇都宮支庁見積は合計三、二二二円四八銭五厘で内大工職献金、六大区四小区の収め金を除いて八小区分担金が一、五五〇円である。平均すると一九三円七五銭であるが、第三大区二小区は一四六円四八銭二厘で平均より少ない負担額になっている。高根沢町域を多く含む第三大区一小区二四か村宿では二一一円一一銭六厘の負担額となっている。負担額の分かる村でみると桑窪村九円九銭七厘六毛、亀梨村三円二八銭八厘二毛、中柏崎二円八八銭五厘一毛、下柏崎二円八〇銭四毛等となっている。当時の村々は地租改正、学校設立問題と多くの出費のかさむ中であったから、この支庁建築費出費は村民にとって大きな負担となった。

表7 宇都宮支庁新築諸費見積

| 支庁新築積 | 2,928円30銭 | ||||

| 同腰掛並板堀新築積 | 164円02銭 | ||||

| 表裏門2ケ所 | 129円89銭 | 5厘 | |||

| 合計 | 3,222円48銭 | 5厘 | |||

| 内 | 122円48銭 | 5厘……大工職献金 | |||

| 残 | 3,100円 | ||||

| 折半 | 1,550円 | ………6大区4小区収金 | |||

| (宇都宮上町) | |||||

| 残 | 1,550円………8小区で割 | ||||

| 第3大区2小区 | 石高 7,227石4斗5升3合7勺 | ||||

| 此出金 53円99銭8厘 | |||||

| 戸数 1,086戸 | |||||

| 此出金 92円48銭4厘 | |||||

| 計 146円48銭2厘 | |||||

明治8年4月 「御布告書」関俣村会所(花岡 岡本 右家文書)

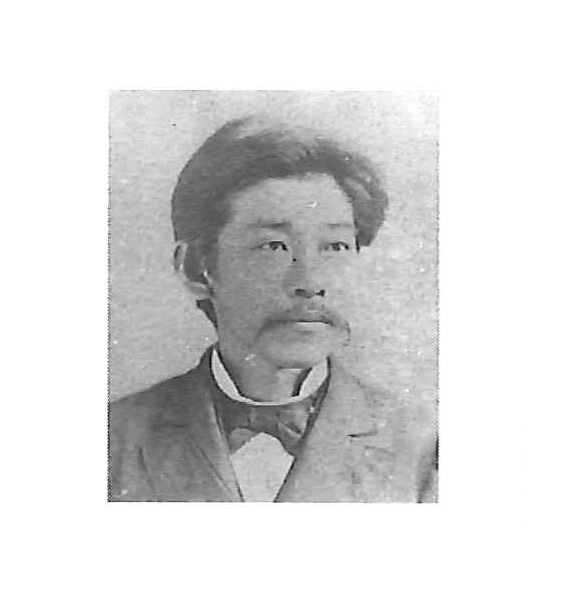

図8 鍋島 幹(宇都宮市 大町雅美提供)