すなわち、那須・塩谷両郡には、本校一九か所、分校七か所、合わせて二六か所の小学校の位置を定め、大半は寺院を借用して校舎とし、修繕費用は各地の人々の公費を投入するものとした。公費とは、村のためにためておいたお金、凶作に備えて蓄えておいた米、廃仏毀釈により売りに出された梵鐘代金などである。

明治六年二月、当時栃木県令であった鍋島 幹が宇都宮県令を兼ねることになった。彼は同月、「小学校設立方法」を次のように督学局に伺い、一四日認められた。

一 先般伺ったことに照らし合わせ、……那須郡・塩谷郡の中学区へは、小学校を七〇校設立し、追々増やしていく予定です。もっとも今度設立する分は、戸籍一小区について二校ずつのつもりですが、二校設立が難しい地域には分校を設置し、本校より教師を派遣します。教官の給料を除く一切の費用は、全て村から支給します。そして、設置できた地域から開校いたします。

一 校費については、各戸の貧富によって区別を定め、月々これを取り立てます。不足の分は、富裕者や有志からの一時寄付金の利子、役所からの補助金などでこれを補うつもりです。

一 学校は、まず寺院や不用の家屋を用いて設置します。ただし、寺院や不用の家屋のない地域は新設します……(『栃木県史』史料編近現代八・三八頁)。

その後同年四月、宇都宮県は小学校位置や校則などを督学局に伺い、許可を得た。それによると、本町域の小学校の位置は、次の六校であった。

一番 太田村、同上支校上高根沢村

二番 上高根沢村

三番 上阿久津村、同上支校大谷村

五番 文挾村

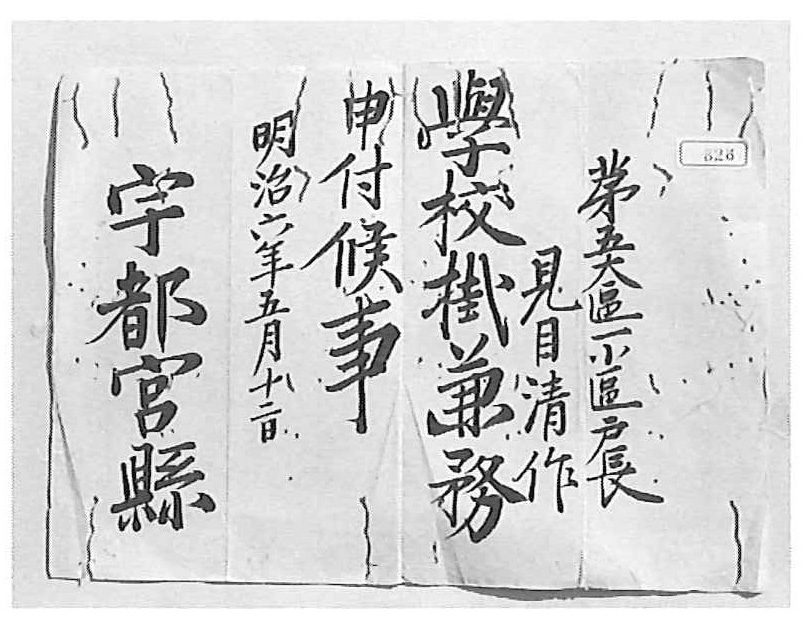

図10 学校掛兼務の辞令(太田 見目清三家蔵)