在来工業である酒・醤油醸造は上高根沢村向戸の阿久津家、西根の宇津家、太田村の見目家が江戸時代から営んでいたが、明治になってから太田村の農民三名が仮免許をとり、わずかの石数だが新たに始めている。炭・筵など農間余業の生産品は農家の現金収入の源だったから、これらが販売されたのは当然だった。

以上のような状況からみると、農民に対する封建的な諸制限、すなわち商品作物の作付け制限や商工業の兼業禁止はなくなったが、そういう変化を生かしていく動きはまだあまり見られない。江戸時代の農村の姿が続いているといってよかろう。

次に耕宅地の改租も終了した明治一二年のようすを表30・31でみよう。この統計は勧業委員の下で米や野菜の新品種の試験栽培や物産統計を担当した町村公選の農事試験委員が最初に報告した統計で、花岡外六か村の全生産物を金高に換算している(村名が特定できないが前表中の村も多いと推定できる)。便宜上、表を農産物(A)と農産加工品・果樹・畜産(B)にわけて特徴的な点を見てみると

一 農産物では延べ作付面積の九四パーセントは水稲・陸稲、大・小麦、稗、粟、大・小豆などで収穫高は金額にすると九六パーセントを占めており、穀物中心の農業であるが、反当収穫量はあまり高くない

二 全県的には減少している綿の栽培がこの地域ではまだ多く、作付面積で三パーセント、金額で一・三パーセントほどある。また、わずかではあるが煙草・繭の生産もあるので、商品作物の栽培がすこしずつ広がっていると思われる。

三 果樹では県が栽培を奨励している梨が現れた。柿・栗とは異なり作付面積がわかるので梨畑が作られはじめたことを示している

四 農産物の加工がかなり行われているが、その生産物の粉類、綿糸、木綿織物、味噌などがどの程度販売されていたかは不明である。しかし、別の史料によると太田村に六人もの綿打ち職人がいることを考えると綿糸・綿織物は販売用である可能性が高い

五 畜産では、農耕や駄送に使う馬が一家に一頭~二頭いたことがわかる

ことなどである。

穀物生産を主とする農業であるが、米が年貢として取られるのではなく商品化することを考えると、煙草・繭・梨など商品作物の増加とあいまって、農産物の商品化する部分がかなり増えた。そして、地租改正後の農村は大きな変化の波に洗われることになったといってよかろう。

表29 第5大区1小区物産調(明治5年)

| 品目 | 収穫量 | 備考 | |||

| 1 | 米 | 5557.0石 | 1294.9 | 石 | 貢税 |

| 2965.8 | 自家消費 | ||||

| 1296.3 | 輸出 | ||||

| 2 | 大麦 | 527.8 | 208.42 | 輸出 | |

| 320.38 | 自家消費 | ||||

| 3 | 小麦 | 473.5 | 96.53 | 貢税 | |

| 377.02 | 自家消費 | ||||

| 4 | 稗 | 1222.5 | 296.52 | 貢税 | |

| 925.88 | 自家消費 | ||||

| 5 | 大豆 | 244.0 | 67.43 | 輸出 | |

| 176.47 | 自家消費 | ||||

| 6 | 粟 | 130.2 | 130.2 | 自家消費 | |

| 7 | 綿 | 406.0貫 | 406.0 | 貫 | 自家消費 |

| 8 | 小豆 | 30.0石 | 30.0 | 石 | 自家消費 |

| 9 | 荏 | 25.0 | 25.0 | 〃 | |

| 10 | 胡麻 | 5.0 | 5.0 | 〃 | |

| 11 | 煙草 | 50.0貫 | 20.0 | 貫 | 〃 |

| 30.0 | 輸出 | ||||

| 12 | 清酒 | 400.0石 | 400.0 | 石 | 輸出 |

| 13 | 濁酒 | 15.0 | 15.0 | 〃 | |

| 14 | 醬油 | 50.0 | 50.0 | 〃 | |

| 15 | 茶 | 150.0斤 | 150.0 | 斤 | 自家消費 |

| 16 | 炭 | 500俵 | 500 | 俵 | 輸出 |

| 17 | 筵 | 200枚 | 200 | 枚 | 〃 |

1小区(宝積寺、石末、柳林、赤堀新田、上高根沢、栗ヶ島、寺渡戸、西高谷、平田、太田、桑久保、中・下・上柏崎の14か村)

史料編Ⅲ・548頁史料3より作成

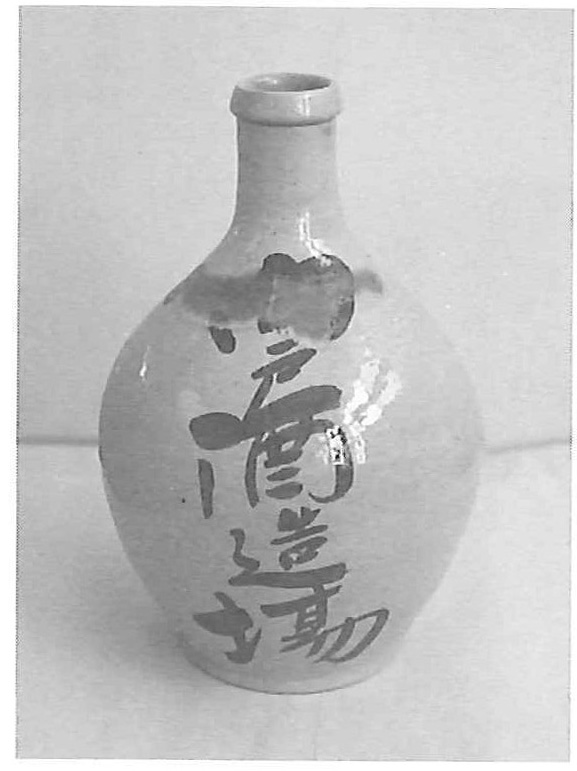

図26 向戸酒造場の徳利(上高根沢 阿久津昌彦家蔵)

表30 明治12年度農産物統計表(A)下野国塩谷郡勧業第2区 花岡村外6か村

戸数324、人口2504。田反別648町1反4畝29歩、畑反別299町5反9畝21歩

| 品目 | 作付面積 | 割合% | 反収 | 収穫高 | 金高 | 割合% | |

| 米 | 615町 6反―畝―歩 | 54.7 | 7斗 8升 6合 | 4,838石 6斗 1升 6合 | 34,557 円 | 39銭 8厘 | 73.5 |

| 糯米 | 32. 4. 4. 29 | 3.0 | 7斗 5升― | 243. 3. 7. 5 | 1678 | 31. 4 | 3.6 |

| 大麦 | 6. 9. ―. ― 田 16. 2. ―. ― | 2.0 | 6斗 ― ― | 138. 6.―. ― | 461 | 67. 7 | 1.0 |

| 小麦 | 179. 7. 6. ― | 16.9 | 3斗 5升― | 629. 1. 6. ― | 3493 | 09. 3 | 7.4 |

| 稗 | 104. 8. 7. ― | 9.0 | 1石 5斗― | 1,573. 0. 5. ― | 2620 | 70. 1 | 5.6 |

| 粟 | 14. 9. 5. ― | 1.3 | 5斗 | 74. 7. 5. ― | 224 | 25.― | 0.5 |

| 大豆 | 59. 9. 3. ― | 5.0 | 4斗 | 239. 7. 2. ― | 1,198 | 60.― | 2.5 |

| 小豆 | 1. 5. ― ― | 4斗 | 6. ―.―. ― | 155 | 64.― | 0.3 | |

| 胡麻 | 1. 4. ― ― | 3斗 | 4. 2.―. ― | 27 | 99. 7 | ||

| 蕎麦 | 16. 2. ―. ― | 1.4 | 4斗 | 64. 8.―. ― | 19 | 44.― | |

| 荏 | 0. 5. ―. ― | 4斗 | 2. 0.―. ― | 9 | 60.― | ||

| 陸稲 | 33. 4. ―. ― | 3.0 | 5斗 | 167. ―.―. ― | 1,035 | 40.― | 2.2 |

| 里芋 | 16. 2. ―. ― | 1.4 | 10駄 | 5万8320貫(1駄36貫) | 405 | 00.― | 0.9 |

| 大根 | 6. 4. 8. ― | 3,000本 | 19万4400本 | (単価不明) | ― | ||

| ごぼう | 0. 3. ―. ― | 9500本 | 2万8500本 | 〃 | ― | ||

| 茄子 | 3. 2. 4. ― | 300個 | 9720個 | 〃 | ― | ||

| 唐茄子 | 0. 1. ―. ― | 130個 | 130個 | 〃 | ― | ||

| 真桑瓜 | 0. 5. ―. ― | 1620個 | 8100個 | 〃 | ― | ||

| 実 綿 | 32. 4. ―. ― | 3.0 | 8貫 | 2592貫 | 648 | 00 | 1.3 |

| 甘薯 | 3. 2. 2. ― | 100貫 | 3220貫 | 80 | 50 | ||

| 青菜 | 1. 6. 2. ― | 2500把 | 4万 500把 | 40 | 50 | ||

| とうきび | 2. 1. 6. ― | 1石 5斗 | 32石 4斗 | 121 | 50 | ||

| 黄瓜 | 1. 4. ― | 8000個 | 11万2000個 | (単価不明) | |||

| 豌豆 | 1. 5. ― | 2斗 5升 | 3石 7斗 5升 | ― | 37. 5 | ||

| 煙草 | 2. 2. 7. ― | 25貫 | 567. 5貫 | 141 | 87. 5 | 0.3 | |

| 繭 | 1石 5斗(石28.5円) | 42 | 75 | ||||

| 延1126町 5反 2畝 | 計4万6962円21銭2厘 | 100 | |||||

史料編Ⅲ・557頁・史料12より作成

表31 明治12年度農産物統計表(B)

| 品 目 | 作付面積 | 反収・単価 | 収 穫 高 | 金 高 | 割 合 パー セント | |

| 梨 | 1. 5.-.- | 35000個 | 5万2500個 | 157 円 | 50 | |

| 柿 | 648本 | 1本 100個 | 6万4800個 | (単価不明) | ― | |

| 生 栗 | 1斗 2銭 5厘 | 9石 7斗 2升 | 2 | 43 | ||

| 梅 | 1石 3銭 | 5石 | 15 | |||

| 味 噌 | 1貫20銭 | 1万9044貫 | 3808 | 80 | 16 | |

| 糀 | 1石 7円30銭 | 12石 | 87 | 60 | ||

| 醤 油 | 〃12円 | 40石 | 480 | 00 | 2 | |

| 豆 腐 | 1丁 4厘 | 4万2000丁 | 84 | 00 | ||

| 油 揚 | 〃 3厘 | 2200丁 | 6 | 60 | ||

| 小麦粉 | 1石 8円 | 175石 | 1400 | 00 | 6 | |

| 蕎麦粉 | 〃 4円50銭 | 43石 | 193 | 50 | ||

| 薪 | 1束 3銭 5厘 | 16万1500束 | 5652 | 50 | 21 | |

| 製 茶 | 1貫 1円 | 110貫 | 110 | 00 | ||

| 鎌 | 1挺15銭 | 300挺 | 45 | 00 | ||

| 木 綿 | 1反25銭 | 450反 | 112 | 50 | ||

| 木綿糸 | 1貫 1円50銭 | 800貫 | 1200 | 00 | 5 | |

| 藁 | 17.-. 8.15 | 1反10駄 | 6万1506貫 | 21 | 35 | |

| 鶏 | 1羽 8銭 | 1500羽 | 120 | 00 | ||

| 鶏 卵 | 1ヶ 6厘 | 1万6200個 | 97 | 20 | ||

| 牡 馬 | 1頭30円 | 23頭 | 690 | 00 | 3 | |

| 牝 馬 | 〃 25円 | 392頭 | 9800 | 00 | 41 | |

| 計 2万4069 | 13 | 100 | ||||

注 割合欄空欄の計は1,037円33銭、4.4パーセント。花岡村外6か村の村名は特定出来ないが旧北高根沢村である。

史料編Ⅲ・557頁史料12より作成