従前ノ戸長役場ヲ廃シ、更ニ戸長役場配置、其所轄ノ区域別冊ノ通リ相定メ、来ル三月一日ヨリ施行候条此旨布達候事(『栃木県史』史料編近現代一・二九四頁)ここに二七一の戸長役場はさらに統合され一五五に減少した。

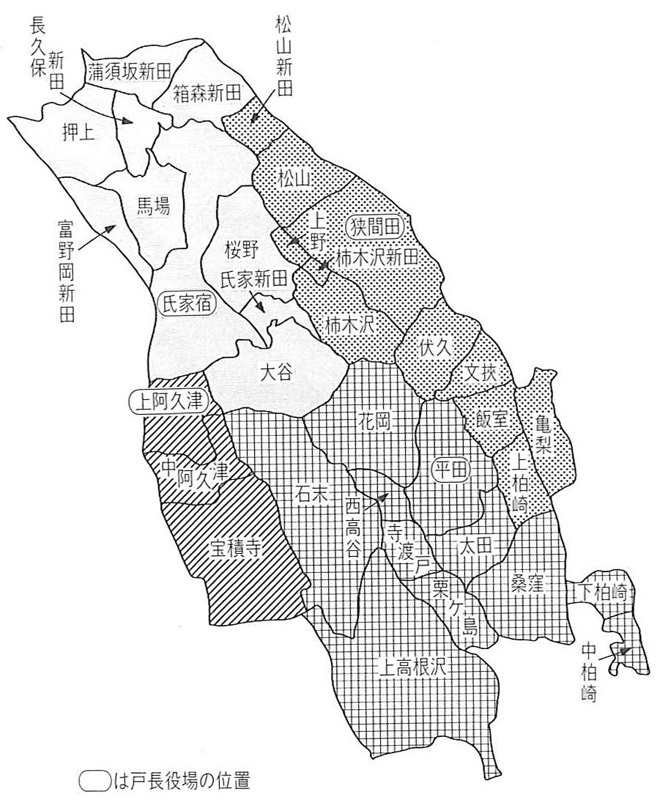

高根沢町域の村々は、このとき、明治一六年の氏家宿、狭間田、上阿久津、平田の四戸長役場から太田村と上阿久津村、狭間田村の三戸長役場に再編された。この際、氏家宿にあった大谷村は石末村と共に上阿久津村に編成され平田村から戸長役場は太田村へと変更になった。この際、狭間田村戸長役場にあった亀梨、上柏崎が太田村の方に編入替えになった。ここに太田村役場は一二か村、上阿久津村役場は五か村、狭間田村役場には現在高根沢町域の亀梨、上柏崎が太田村へ移行し、五か村から三か村になった(図32参照)。

成立した狭間田戸長役場管轄下の村々の中に役場の位置をめぐって問題が起こった。すなわち一一か村のうち伏久、文挾、飯室、亀梨、上柏崎、柿木沢、柿木沢新田の七か村は役場か挟間田にあることに地理的立場から北部にかたより、北部の人民に便利で、村民全員にとっては不幸、不便は枚挙にいとまあらずとして伏久村が最適であろうとし、移転理由二点をあげて移転願を出している。

第一は伏久村は地理上中央で全村民の便益を有している。

第二に、現在の役場は借家で狭く「風雨等ノ際、又ハ人民五人以上モ出頭スルトキハ雑踏甚シク、実ニ家中立錐ノ地無キニ至ル、之レニ加エテ、該所ハ一軒家ニシテ中飯、泊宿等モ」可能であるとしている。

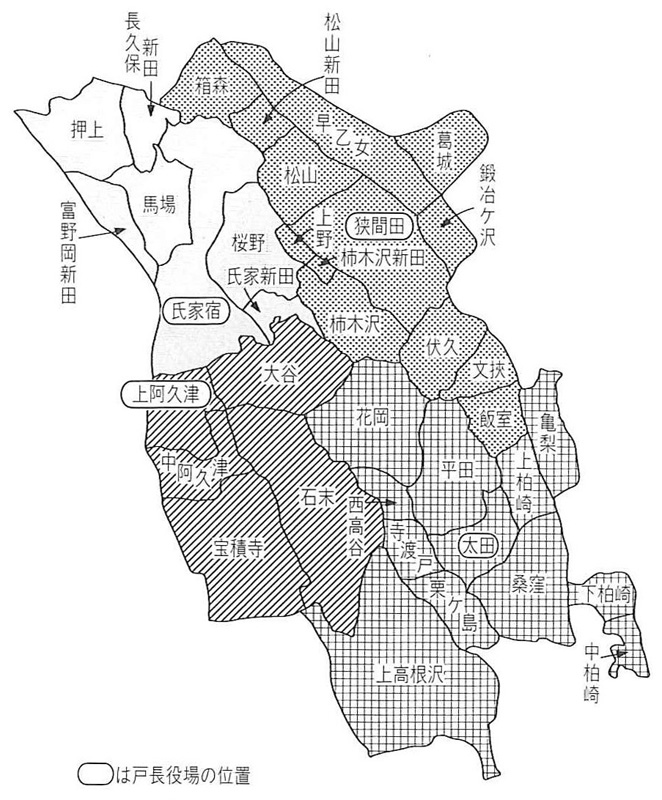

移転願提出七か村の他の四か村のうち松山新田は戸数僅か二四戸に過ぎず、距離的に亀梨、上柏崎の比ではないとし、従前の単なる踏襲で全体に目を注がず独り利己的なために行ったとしている。この移転願が通ったかどうかはわからないが、明治一八年に入って亀梨、上柏崎は太田村に移動した。代わって喜連川地区の鍛冶沢、葛城、早乙女、箱森が加わり一三か村になった。

当時、戸長官選制、連合戸長制と組織で動きを示している中、しだいに安定の方向に向かっていった。太田村外一一か村戸長役場では明治二〇年(一八八七)、県会議員の見目清を会長にして農談会を開き、勧業上の諸問題について談話を開いていた。また、太田、花岡の両学校は連合して幻燈会を開き天文、地理、生理の図画を写して勉強会がもたれた。巡査駐在所が設置されて以来「徘徊する乞食」もとみに減少し、村内は安定した。農産業も麦作の収穫はふえ、桑畑も七、八町と増加し、養蚕の利益も高まっていった。この連合戸長制は次の町村制への過渡的状況として位置づけられている(史料編Ⅲ・一一二頁)。

図32 連合村と戸長役場の位置(明治16年)

図33 連合村と戸長役場の位置(明治18年)