鈴木良一 (飯室村)

矢板 武 (矢板村)

滝沢喜平治(桜野村)

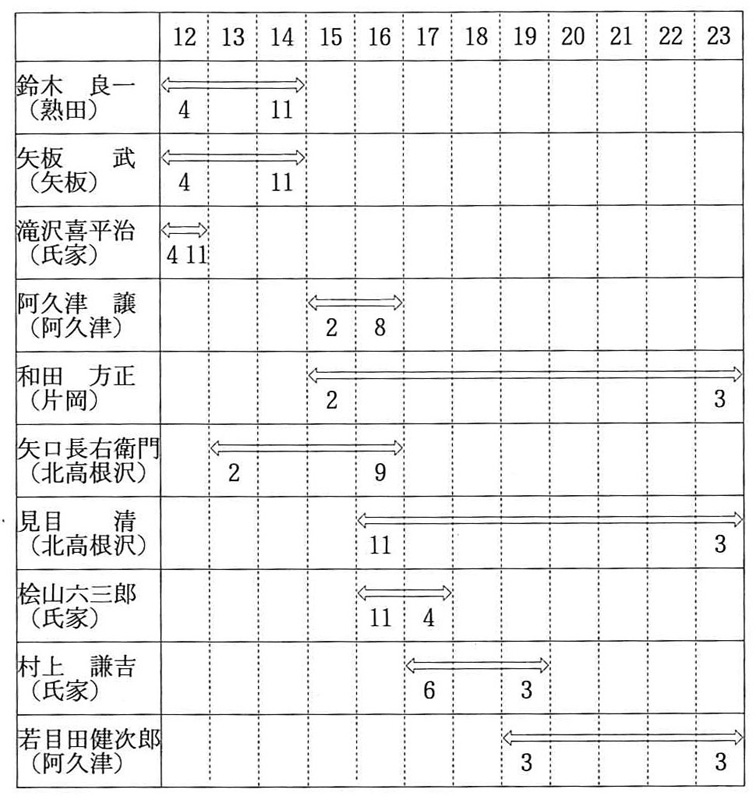

第一回に当選した人は地域の豪農、名望家で、特に政治への関心が高い人とはいえない人が一般的であった。選挙は二年に一度、半期改選となっており、その第一回半数改選の一八名には塩谷郡の議員は一名もいなかった。しかし四年間の議員生活を行った人は一人もなく、特に滝沢喜平治は七か月で一一月に辞任し、代わって中柏崎の矢口長右衛門が当選した。ついで一四年中に辞任した議員は六名おり、そのうち二名、すなわち鈴木良一(初代)と矢板武が辞任し、代わって阿久津譲(大谷村)と和田方正(片岡村)が選ばれた。当時県内では、田中正造、塩田奥造らが活発に国会開設運動に活躍していたが、塩谷郡の県議は腰を据えた政治活動には入っていなかった。

塩谷郡の県会議員が任期いっぱい務めるように安定した時期を迎えるのは、明治一六年以降とみられる。三名のうち和田方正と見目清は明治二三年まで長期間務めた。他の一名は桧山六三郎、村上謙吉、若目田健次郎と短期間で移動していった。

明治一四年政変(一〇月一二日)直後の一〇月三〇日には太田小学校では近村の教員が集会を開き、松本時敏を招いて学術演説会を行い、翌三一日には有志村民親睦会が開催され、演説会、討論会がもたれた。これらを主催した村民有志等は以後毎月一回の政談演説会を開こうと有志会員の募集に当たっていた(「栃木新聞」明治一四年一一月七日)。一般的に政治的関心の薄い塩谷郡にあって高根沢村民は確実なる歩みをはじめていた。

図35 初代鈴木良一(下野新聞社『栃木県歴史人物事典』より)

表37 塩谷郡選出県会議員の在職期間(明治12~23年)