編入願によれば、両村と喜連川町との関係について幕藩体制下同一領内にあったことを強く訴えている。すなわち天正年間(一六世紀後半)から明治二年まで二〇〇余年間、同じ足利氏の領内にあり、「該町ト関係村民日夜往勤致ス所ニテ、恰モ一町村ノ如ク交接密情、古来熟立シタル慣行ノ地」であるという関係であった(史料編Ⅲ・一一二頁)。この関係が明治期に入り、中央集権化を標榜した大・小区制により両者の関係は断絶し、さらに郡区町村編成法のもと明治一六年以降、狭間田村戸長役場に編入され「旧慣ノ尊重ヲ失イ」驚きと悲しみの至りであるとその心中を訴えている。また、今回の町村制実施に当たり、戸長役場当時と同じ熟田村への編入では、人情交際、風俗不慣れであるため、由緒百般の関係のある喜連川町への編入組換えを町村制施行前に採択されることを申し入れたのである。

両村の喜連川町への編入希望は警察署、登記所、高等小学校への便宜、自分たちの菩提寺の慈光寺、養泉寺との関係などをあげていたが、最大の難点は領域が接せず分離していることであった。この点、二村の喜連川への編入希望は強くても、それが正当な事由として認められないため計画どおりで決定されていった。

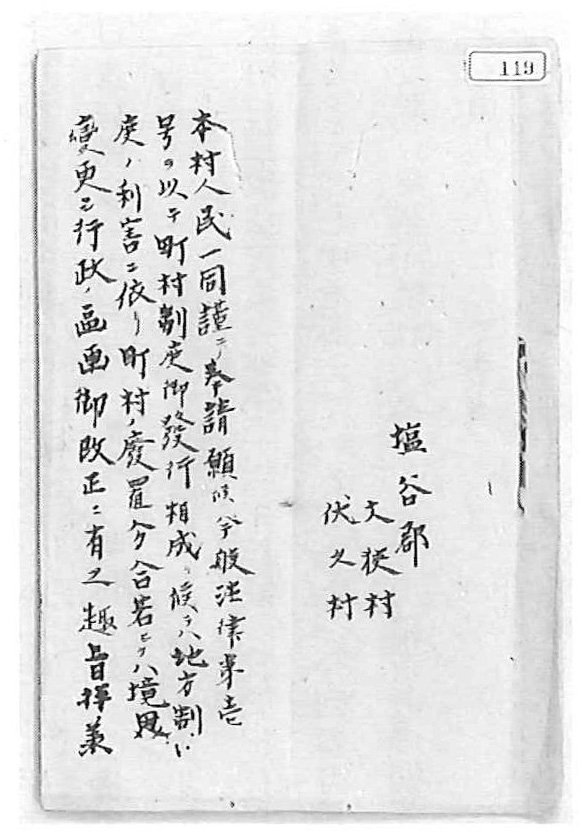

図40 文挾・伏久村の喜連川町編入願(伏久 塚原征文家蔵)