北高根沢村では四月一九日に古口軍平、赤羽宥松、谷口九内、矢口長右衛門、加藤東十郎、渡辺庄平、鈴木啓三郎、小堀勝造、小林正斉の九名がえらばれた。次いで二九日に鈴木九平、古口兼吉、岡本五郎平、古郡弥一郎、鈴木粂三郎、加藤太平、小堀範十郎、見目清、山本滝平の九名計一八名が選ばれた。

村会の通常会は、役場が開庁した六月一一日より早い五月三一日に太田三五番地加藤善吉宅で開催された。北高根沢村には最初の村会議事録が残っており、他に余りみられない議事録のため、どのようなことが審議されたか、順を追って内容をみることにする。

議長(村長加藤東十郎)の開会と議題説明をうけた最初の発言は五番(古口軍平)で、内容は「未ダ不参ノ議員モアル様ナリ、故ハ如何」という欠席者に対する質問であった。この日は村議辞退者や無届欠席者の取扱に論議が集中し、収入役、書記、付属員を置く村条例の審議で終わった。

翌六月一日、予算案の審議が欠席三名、出席一五名で開始された。まず歳出予算案(六九七円六〇銭)が上提された。

議員の質問で明らかになった主な点は次のようである。

一 県から交付された地方税の月額は三九円、うち雑給が一九円余

一 村長、助役の日当一日金四〇銭、月四円、旅費一里金八銭、延里数三〇里分

一 書記の日当一日三〇銭、旅費一里五銭

一 備品費 時計代五円、円簞笥五ケ代七円五〇銭、役場印二円五〇銭、夜具二円五〇銭、椅子代五円一〇脚代、その他金五円

次に村長、助役の報酬については起草委員鈴木九平、加藤太平、矢口長右衛門、小林正斉、古郡弥一郎の五名が協議・提案し、村長六〇円、助役三〇円で賛成を得ている。次に問題の区長設置については大字上高根沢だけに置く説と大字ごとに置く説で賛否を問い大字ごとにおくことが決定した。区長報酬総額は六一円七〇銭(一人年五円六〇銭くらい)で戸数割で徴収することに決め、また収入役の報酬は一〇か月で八〇円と決まった。六月二日は午前中、書記以下の給料を討議し午後に入って雑費の議題に入った。

一金 一五五円一五銭

内 四一円五〇銭 備品 三円 運搬費

五八円五〇銭 消耗品 三五円 郵便脚夫賃

九円一五銭 賄費 八円 役場借上費

これに対し、次のような応答があった。

一八番曰、文具料は月一人分何程なるや

番外曰、一人金一五銭つつ一〇人分なり

七番曰、旧役場の備品は新村へ引継相成らざるや

番外曰、引継なり

一三番曰、炭は月当何程なるや

番外曰、月八俵にして一俵金一二銭づつと見積るなり

一三番曰、本項を修正せん、金三四円備品、金四三円九〇銭消耗品、他は現案に合計一三三円五銭とせん

結果的には一五五円一五銭の雑費が一三三円五銭に縮小されたが、その間、実に細かい点についての問答が続いている。

六月三日午後、収入役の選挙が行われ、岩原孫作が当選したが翌日には辞任した。ついで四日には会議費、土木費等を討論の結果可決したのち、収入役を新たに選挙し鈴木九平が当選した。

以上が最初の村会の様子である。その後七月三一日に同じ加藤善吉宅で議会が開かれ、明治二二年度歳入予算案の審議がもたれた。

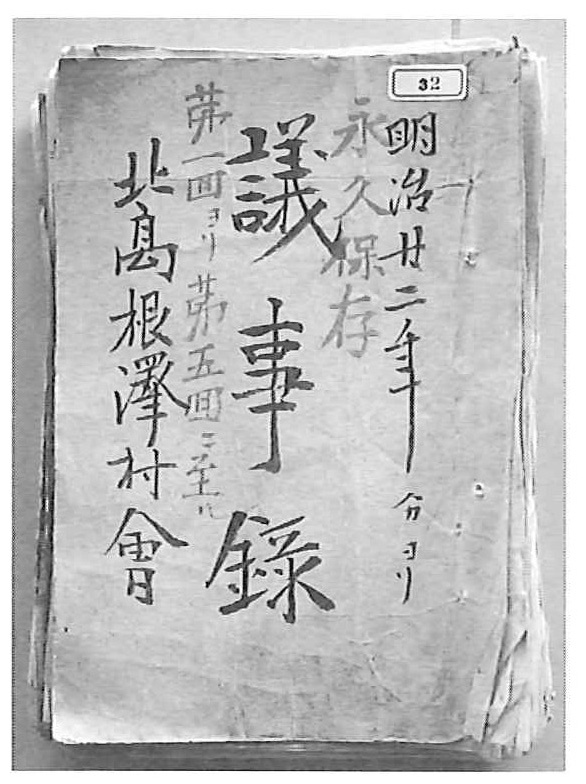

図46 北高根沢村第一回村会議事録