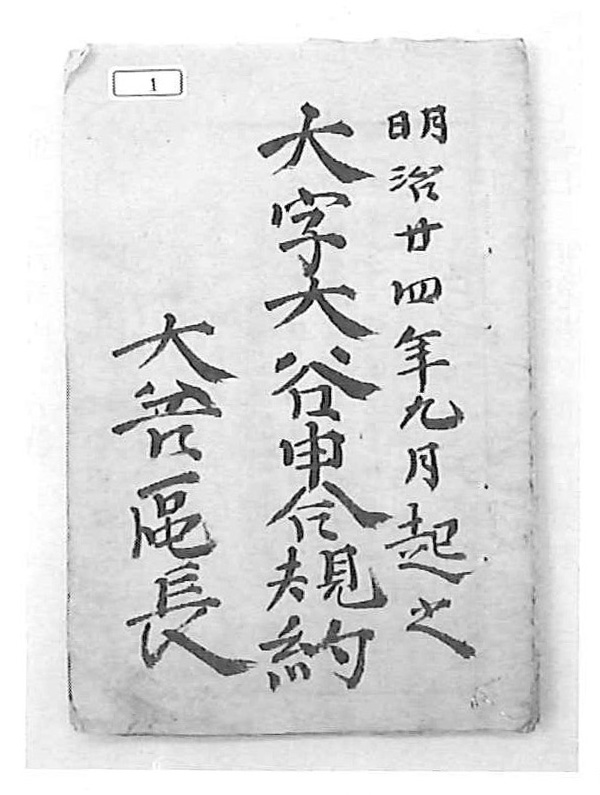

前に述べたように、大谷地区では明治一四年に「大谷申合規約」を作っていたが、新村成立後の明治二六年五月に新しい規約を決めた(史料編Ⅲ・一五〇頁)。新しく加わったのは「大字全体に関する事件はすべて惣集会を開き過半数をもって議決・実行する」という項目である。ここには阿久津村の村民としてではなく、大字民として共同一致の意思表示や行動をとることが表明されている。新村成立が大字=旧村の結束を弱めることを危惧したのか、あるいは大字の結束力で新村運営のリーダーシップを取ろうとしたのであろうか。その他で新しいのは門付け・諸芸人・物貰いには一切物を与えてはならないが、身体障害のある者には与えてよいということと、田畑の縁、道路の草刈りの規定である。その他は前とほとんど同じで、休日表の配付、飼犬の注意、他人所有地での生木・落葉・下草刈りの禁止、組内の相互扶助、馬についての注意、用水のことなど生産と日常生活に関する規制などが記されている。

大字宝積寺も明治二六年に規約を制定している(史料編Ⅲ・一五二頁)。まず最初は名誉職の区長についての規定で、選挙で選び、任期一年、報酬は一年間二三円、再選は妨げないとしている。また大字内を上、中、下組に分けそれぞれ一名の名誉職組長を選出、組長は区長を補助することになっている。この地区は釜ケ渕用水が重要な役割をもっており、「釜ケ渕治水普請は水田所有者とす、借家店借は手間を除き、其つど戸割合の見込を以てするものとす」と、字内同一として義務づけている。それにともない諸役、諸普請に欠席するものは一日二五銭の科料に処すとしている。他字と共通と思われるものは、他人の所有する山林内に入り落葉及び立木を窃採する者への処罰、他人の所有する田畑の畦畔の草を刈ることを禁止するといった点である。大字上柏崎には「上柏崎定款」がある。定款には次のように記されている。

国家の基礎を鞏固とせんには地方を自治の機躰となし、其部内の利害を計らざるべからず、地方の習慣もとより一定ならざれば其の自治体も従って異なれり、依て上柏崎大字内の特別慣習を永遠に保守せんか為めここに一定の方針を定め字内一同承認の上左の通り規約決定す

規約は五〇条にわたっており、最初の総則には「大字人民ハ和睦平和ヲ旨トシ一進一退其ノ挙動ヲ一ニスル事」と目的を明にし、区長、助役をおき自治制を司り、大字内を三組合とし各組に伍長をおいて区長を補佐するとしている。区長についての規定は一〇か条からなっており、特に区長は共同事業に卒先尽力する義務、集会の議決、執行権を認めている。注目されるのは負担義務で三〇条から三九条まである。大字内の費用は字費と市ノ堀用水費になっている。市ノ堀用水費は戸数割とし、水田を所有しない者は単に戸数割の三分のみを賦課するとある。また他字人で当字の水田を所有するものは字費、使丁費、用水人足手間料、用水費反別三分、地価三分を徴収するとしている。用水人夫は各戸平等に、手当ては日給二〇銭を給与するとなっている。

このように各大字規約は旧村以来の村の共同体的秩序を維持し、結束を固めるねらいを示していた。それは新村の中にさらに別な村組織があるような状況だった。この状況を強めていたのが各大字内をしっかりと結び付けている用水であった。宝積寺規約には釜ケ渕用水、上柏崎定款には市の堀用水、大谷には草川用水について多くの約束事が記されていて、農民と用水の密接な関係が浮きぼりにされている。

図47 大谷申合規約(大谷 高龗神社氏子会蔵)