陸羽街道が宇都宮―岡本―宝積寺―中阿久津―上阿久津―氏家と開削され、幹線道路ができることにより、そこにつなげるために道路の新設が行われた。それにともない「道路修繕申合規約書」(史料編Ⅲ・九〇六頁)もその年の五月に作成された。それによると、道路橋梁修繕委員一八名が選ばれ、彼らは第一仮定県道の修繕や架橋などを管理することとなっていた。また、新道の設置や坂道の開削の決定や工事の実施には土工会が当たった。里道についても大破した場合、受け持ち場所の住民が不可能な場合、また新規に道路をつける時も臨時に土工会が開かれて内容について定めている。明治二一年六月に、上高根沢村は仮定県道の烏山街道を直線道路に改修する工事と、里道修繕をしていた。そこへ県道烏山街道の工事がもち上ったが、上高根沢では両方は出来ないと郡長へ意見書をだしている。一方烏山より太田村を経て宝積寺石神に至る県道烏山街道の工事は二一年一一月に着手され、翌年九月に完成している。開道式はその月の一一日に挙行された。式場は、北高根沢村太田の春日坂の台地で行われ、横山知事をはじめとして塩谷・那須両郡長・烏山と喜連川の両警察分署長・北高根沢及び阿久津の両町村長・平田郵便局長とともに新道開削発起者と一〇円以上の献金者が招待された。式は九時からの予定であったが、おりからの大雨により式場を見目清宅に移し、知事のあいさつ、発起者代表見目東曹の答辞、小池与一郎・古口幸八の祝辞のあと、知事より一〇円以上の献金者に対して、木杯及び賞品が贈られた。この日、知事を迎えるため塩谷郡第二高等小学校・小学太田分教室・太田花岡の両尋常小学校の生徒が春日坂を目指して、雨の中を行進したという(史料編Ⅲ・九〇八頁)。

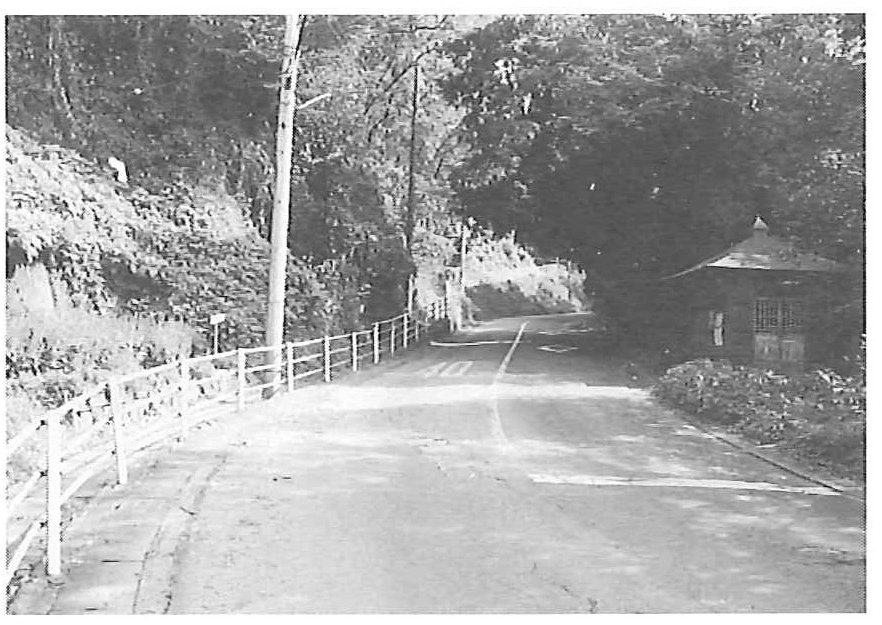

また、四二年一一月に特別大演習が那須郡塩谷郡を中心に行われ、明治天皇が統監され、講評所が阿久津尋常高等小学校(阿久津中学校)の東南の畑に設けられた。この時、陸羽街道から分かれ、宝積寺駅を経て阿久津尋常高等小学校に通ずる道路が整備された。坂道の幅を広げ勾配をゆるやかにし、馬車が通りやすいように改修された。記録によると「国道及停車場より閲兵式場に通ずる里道は、路盤及路面を修理し、特に宝積寺停車場より国道に達する里道四一〇間中最勾配九分の一の峻坂ありし最深箇所三〇尺を掘削し最急勾配を一五分の一とし幅二間五分に改修し」とある。急坂は改修され「御幸坂」と呼ばれ、宝積寺駅から阿久津尋常高等小学校までの道路は鬼怒川の砂利が敷き詰められ整備された。

天神坂については、宝積寺駅の開業により整備されたもので、それまでは宇都宮へ出るには、天神坂(今の公民館へ入る道)のところから山道を通って、宝積寺へ出て行ったといわれ、そのころの天神坂あたりはうっそうとした山であった。駅の開設により烏山街道への直線的な道路の整備により天神坂は、山を切り崩し直線的に道がつくられた。しかし、開削当初はほとんど道沿いに住む人はなく、大正元年ごろでも、七軒組といわれた七軒の家があったくらいで、周りはほとんど畑であったという。

一方、上阿久津の橋梁は、明治初年まで渡舟を使っていたが、東鬼怒川については明治一二年一〇月二一日「船橋」の許可が出て、一一月三日に着手し、一年がかりで翌年の一二月三日に落成をみた。この時の文書によると船橋の長さは四八間で、前後は土橋二二間・幅一丈三尺となっている。費用は一、二五六円三銭九厘かかったが、一五年より二五年までの一一か年間に、橋の渡賃を人は一人八厘、車一両・馬一疋各一銭六厘の割合で徴収して償却するとしている。

一四年には天皇の東北巡幸に際して船橋も新たに架け替えられたが、九月一三日に暴風雨があり橋杭などが流されてしまった。橋を架け直すには多くの人夫が必要であったので、上阿久津戸長役場は県へ人夫一人一日四〇銭の割合で一五〇人分の費用の下げ渡しを願い出て作業を急ぎ、天皇が東京へ還幸するのに間にあわせることができた。

図3 御幸坂(宝積寺地内)