明治政府は、近代国家建設の一環として全国的な通信網の整備の中で、三年五月駅逓司の長官として前島密が就任し、太政官に郵便制度創設を建議する。その直後前島は外遊を命ぜられ、その後任に静岡藩の同僚である杉浦譲により事業計画が進められ、それから三か月後にこの計画は太政官で承認され、開設の準備が整った。

四年一月二四日、郵便は三月一日より東京―京都―大阪間に開くことが布告された。そして、現在のポストである書状集箱が設置され、日本で最初の郵便切手で、竜の模様を描いた「竜切手」も発行された。郵便役所は、東京では日本橋四日市、京都は姉小路車屋町、大阪は中の島淀屋橋角に置かれ、東海道の各駅には継立場(後の郵便取扱所)が設置され、脚夫が配された。

その年の三月一日東京からの第一便は午後四時に出発し、大阪からは午後二時に発した。ほぼ七五時間三〇分で到着したという。また、料金は当初距離によって差があり、東京から川崎までが一銭・小田原二銭・静岡五銭・浜松七銭・熱田一〇銭・京都一四銭・そして大阪までが一五銭であった。

四年七月には、政府の大幅な機構改革により、駅逓司は民部省から大蔵省に移り、八月には駅逓寮に昇格した。この年前島密は帰国し、すぐに駅逓頭に就任し、再び郵便事業に奔走した。このころ郵便路線も下関まで達し、四国では高松から宇和島まで広げられていた。さらに、一二月五日に長崎まで達し、東京から長崎まで一九〇時間と定められ、郵便役所も六か所となり、郵便取扱所は一八〇か所にのぼった。

近代郵便は全国にその路線が行き渡ったが、江戸時代からの飛脚は明治になっても営業を続けていた。これに対して、政府は六年三月郵便事業政府独占の布告を出し、以後民間の逓送を禁止した。そして、郵便料金も全国均一となり、書状は二銭と定められた。

一八年一二月二二日、太政官が廃止され、内閣制度が発足すると、新たに逓信省が設けられ、初代逓信大臣に榎本武揚が就任した。逓信という名は、駅逓と電信とから一字ずつ取ったものといわれる。

一九年四月には、郵便局と電信局がそれぞれ一・二・三等に分けられ、その中で地方の名士が局舎を提供して開設された郵便取扱所は三等局となった。今の特定郵便局は、その後身に当たる。なお、この年一等局は本局と支局合わせて三四局、二等局は四四局、そして三等局は四、〇〇〇局にのぼった。

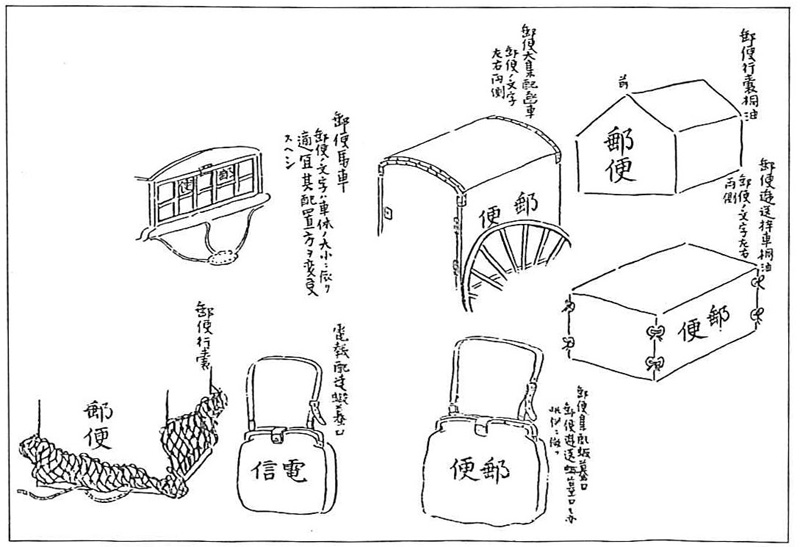

図5 郵便電信事務用器具と「郵便」の記名(明治22年) (塩原町 室井利一郎提供)