近隣の郵便取扱所としては、白沢駅郵便御用取扱所(宇加地太郎平)・上阿久津郵便御用取扱所(若目田健次郎)・氏家駅郵便御用取扱所(平石石平)・喜連川駅郵便御用取扱所(上野太郎平)(『氏家町史』下巻)があり、どれも取扱所は私宅が使われた。これらの家は、旧村役人など地方の名望家であった。彼らは、同時に大小区制度による戸長・副戸長の職にあった者が多く、実質的には役場事務の一部を肩代わりするものであり、新政府の財政不足を補うためでもあった。このことは、明治初期の郵便が郵便制度を整備しながらも、実情は江戸時代の宿駅制度に頼るという構造の中で進められたのである。その顕著な例が現在に残る特定郵便局制度である。

近隣では氏家駅郵便御用取扱所が五年七月一日に設置され、平石石平宅を取扱所に当てたが、ここは従来の宿駅問屋・伝馬所であった。翌六年一一月一日に氏家五等郵便役所となる。同じく設置された上阿久津郵便御用取扱所は二一年に廃局となっている。

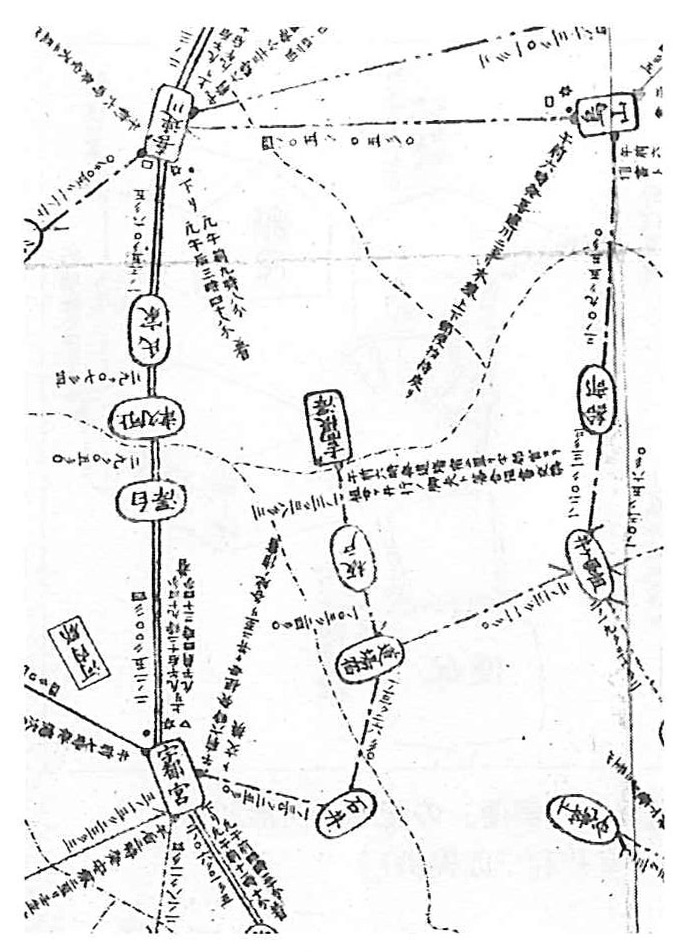

なお、郵便制度の発足とともに設置された塩谷郡内の郵便取扱所は、上阿久津・氏家・玉生・船生・喜連川の五か所であった。

図6 下野国郵便線路之図(部分、明治13年) (塩原町 室井利一郎所蔵)