電話は、栃木県では三五年七月に東京電話交換局の所属となり、宇都宮・日光・中宮祠の三か所に電話所が設けられ、電話通信を開始した(『栃木県史』通史編7近現代二・六五一頁)。高根沢では宝積寺郵便局が四二年一〇月二六日に電話事務の取扱いを始め、四四年三月二六日より電話交換業務が開始され、同時に電話加入者の托送電報も取り扱うこととなった。

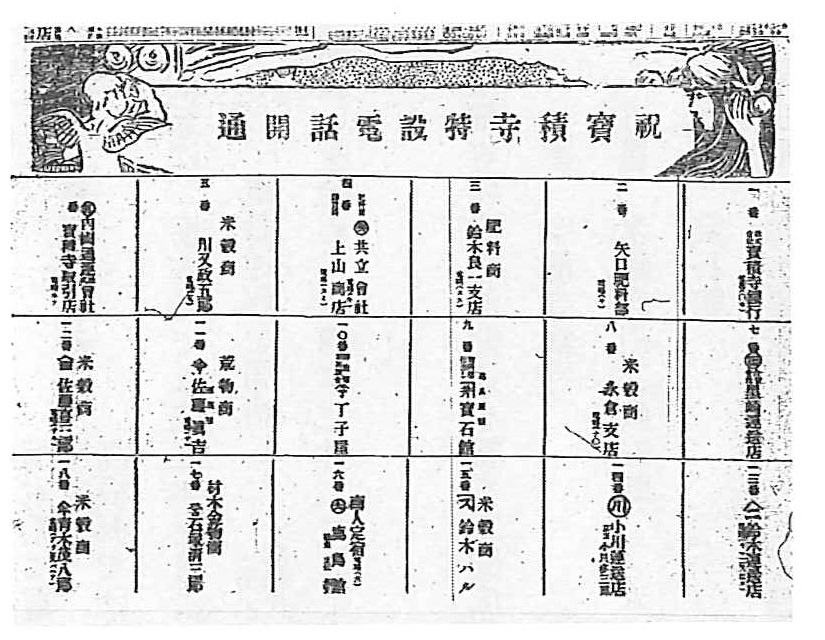

宝積寺特設電話開通を祝う新聞広告から電話加入先を見ると、

一番 宝積寺銀行 二番 矢口肥料部 三番 肥料商鈴木良一支店 四番 共立会社 上山商店

五番 米穀商川又政五郎 六番 内国通運宝積寺取引店 七番 黒崎運送店 八番 米穀商永倉支店

九番 宝石館 一〇番 丁子屋 一一番 荒物商佐藤真吉 一二番 米穀商佐藤喜三郎

一三番 鈴木運送店 一四番 小川運送店 一五番 米穀商鈴木ハル 一六番 商人定宿鹿島館

一七番 材木金物商石塚清三郎 一八番 米穀商青木茂八郎

と記されている。

また、宇津権右衛門宅にも四五年二月一日付けで特設電話加入の認可が、東京逓信管理局から下りた。架設工事の負担金として、五九九円七一銭が請求されている。宇津家は大字上高根沢で宝積寺からは遠いため電柱等の架設に多くを要したものと思われるが、それにしても当時電話に加入することは、多額の経費がかかったのである。また、工事設計書を見ると電話回線は複線式とし、電柱は不注入(コールタールの注入していないものと思われる)杉柱を使用している。その電柱間の距離は二二間ほどで、電線は一〇〇ボルト鉄線で、電話器は「デルウイル」という機種が使用された。そして、開通したのは大正二年五月二三日で電話番号は二〇番であった。

図9 電話の開通を祝う広告(下野新聞明治44年3月26日)