宝積寺駅が開業されたことは、鬼怒川以東の塩谷・南那須・芳賀地方に対して、物資輸送の拠点ができたことを意味した。

宝積寺駅は、岡本駅と氏家駅の中間となる阿久津村宝積寺地内に設けられたが、設置に至るまでには、地元の熱心な誘致活動があった。その中心となったのは、小池与一郎で宝積寺停車場設置委員惣代として宝積寺殖民株式会社を組織し、駅敷地予定地及び付近の土地の買収を行った。これを駅敷地として日本鉄道会社に寄付し、付近の土地は希望者に貸し付けるという計画により、鉄道会社と交渉の末、七月初めに駅工事に着手し、一〇月二一日をもって開場式を挙行するに至った。

開場式となる駅には、国旗が掲げられ、場内の貨物置場を式場とし大きなアーチ型の門がつくられ、午後一時より式が開始された。当日は日本鉄道会社より惣代として宇都宮駅主事谷崎美郷が出席し、その他来賓として、隣村長・村会議員・阿久津村有志及び新聞記者など数百名が出席した。また、阿久津村の三小学校の生徒四〇〇名も旗などを持ち式場を埋めつくした。

式典は、宝積寺停車場設置委員惣代である小池与一郎が駅設置の趣旨と祝辞を朗読し、続いて谷崎宇都宮駅主事・若目田阿久津村長・宝積寺合資会社惣代矢口縫太郎らが祝辞を述べ、その後祝宴となり、式は午後四時に終了した。当日の余興として一〇〇発余りの花火が打ち上げられ、宇都宮音楽隊による演奏が行われ、集まった群衆は数千人に登ったといわれる。当日の祝辞の中で、小池与一郎は「明治二八年東北線の路線変更にともない駅の設置に奔走し、五年の歳月を経過してようやく実現された。そして、鉄道は運輸交通の一大機関として、また駅はその運便をはかる要地である。本停車場の周辺地域は、米麦・煙草・薪炭・木材等の物産を産するにもかかわらず、不便を来していたが、これにより地方物産を増殖し、もって国家の富源は増加するものである」と述べた。

なお、宝積寺駅の開業により、従来氏家駅及び岡本駅より東京・宇都宮へ輸送していた烏山地方の葉煙草や米穀・薪炭・木材・肥料などの物資を、宝積寺駅より積み出すこととなり、鈴木運送店をはじめとして五つ運送店が開業された(史料編Ⅲ・九三三頁)。

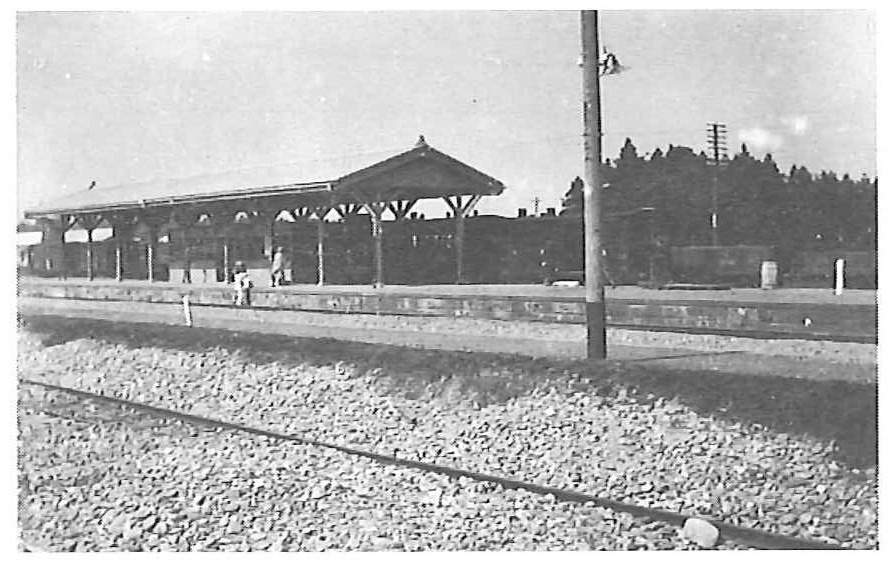

図12 宝積寺駅の構内(大谷 阿久津純一提供)

表4 宝積寺駅の主な貨物発着品 (単位:t)

| 年次 | 発着 | 米 | 諸麦 | 食塩 | 砂糖 | 葉煙草 | 薪 | 炭 | 木材 | 魚粕 | 海産 肥料 | 人造 肥料 | 肥料 各種 |

| 明治34 | 発 着 | 1099 56 | 25 14 | - 459 | 12 288 | 721 34 | 123 1 | 938 3 | 208 54 | 88 833 | 7 360 | ||

| 明治35 | 発 着 | 1411 169 | 37 1 | - 298 | 4 250 | 586 26 | 139 - | 739 2 | 308 13 | 53 304 | 28 581 | ||

| 明治36 | 発 着 | 875 364 | 17 1 | - 412 | 8 298 | 601 21 | 7 - | 702 1 | 648 138 | - 531 | 25 607 | 49 366 | |

| 明治37 | 発 着 | 1296 22 | 80 3 | - 516 | - 267 | 460 86 | 20 - | 839 - | 298 33 | 24 300 | - 774 | 45 550 | |

| 明治38 | 発 着 | 1495 74 | 257 - | - 361 | - 134 | 713 160 | 659 - | 282 22 | 62 340 | 8 783 | 33 621 |

注空欄は統計なし 『日本鉄道株式会社年報』より作成