阿久津村では、明治一〇年、西南戦争で戦死した宝積寺出身の陸軍歩兵二等卒斎藤幸次郎の建碑式が明治三〇年一一月二二日に行われた。二〇年前の戦死者の建碑式を行うのも、時期的に日清戦争後の国民の意識を具現したもので、この行事もその一つの現れであろう。

西南戦争は、日本陸軍の存在を示した戦争で、その意義は大きいものがあった。その犠牲者、国難に殉じた故斎藤幸次郎に対し、当時区長であった桧山六三郎は、区内有志より義捐金を募集し碑を建てたが、当時制度の変革、当局者の転任により建碑式典を行わずに今日に至った。式典を願っていた村民の声により村長の小池与一郎は一応桧山に会い建碑の顛末を明かにしようとしたが当局者の転任などの理由により、村長は改めて宝積寺有志と図り建碑式に併せて祭典を行い霊魂を慰めようとし一一月二二日に挙行した。式場は故斎藤幸次郎宅の庭前に設け国旗、軍旗を交叉して飾った。午前一一時参列者一同着席し、神官の祭文、小池村長の祭詞で開始された。

建碑式がおごそかに行われた後、記念行事として村相撲が行われ四寸玉の花火三〇発が打ちあげられて行事は無事終了した。これにかかった費用は花火三〇円、相撲関係八円四五銭、食費・雑費二四円二八銭九厘、合計六二円七四銭九厘はすべて寄付金で賄うことができた。

国内の雰囲気は西南戦争の戦死者、負傷者に強い関心を示してきた。明治一六年には、西南戦争に従軍し負傷し療養中の者で一二年六月以降死亡したものに靖国神社合祀の都合で郡役所から戸長宛に連絡がきている。さらに、明治二四年に戦死者宅に扶助料が与えられることになり、二五年四月一日より年に二八円下附されることになった。さらに二年後に日清戦争勃発とともに、過去の戦死者等に対する国民の感情は高まったと思われる。建碑のみで式典を行わず打ち過ぎたことに対する住民の気持は時局の変化により、式の挙行へと高まっていった。

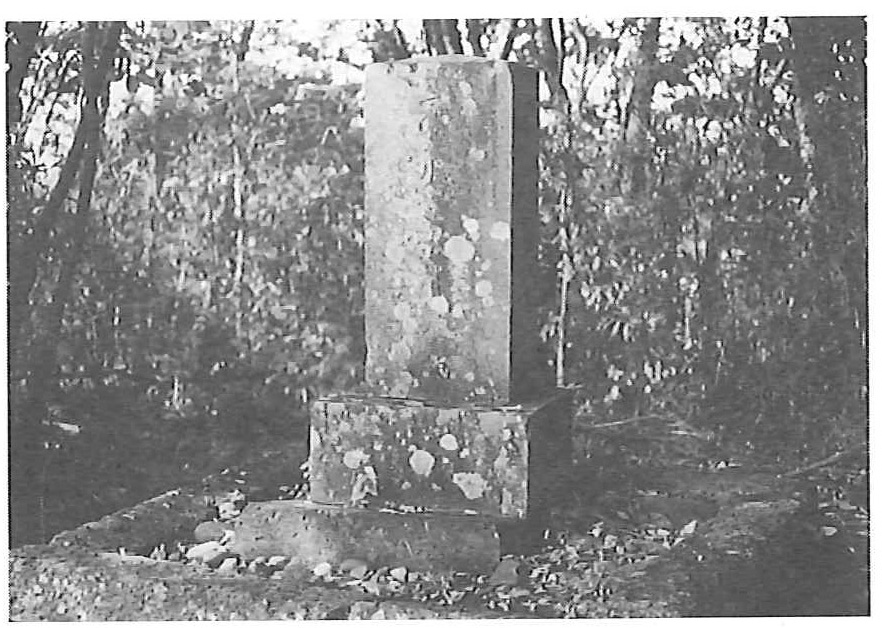

図27 斎藤幸次郎の墓(宝積寺地内)