この暴風雨は足尾台風、または壬寅歳暴風雨と呼ばれ、台風の東側にあたった県下全域に大きな被害を与えた最も激烈な台風であった。

この時、宇都宮においては、午前九時前から暴風雨となり、九時三〇分ごろには風は更に強まり、風速計が吹き飛ばされ観測不能におちいっている。この時の最大風速は西南西の風一九メートル(m/sec)と記録されている。一日の雨量八九ミリに達し、足尾では午前一〇時二〇分に南東の風二三メートル、雨量は二六二ミリを記録した。

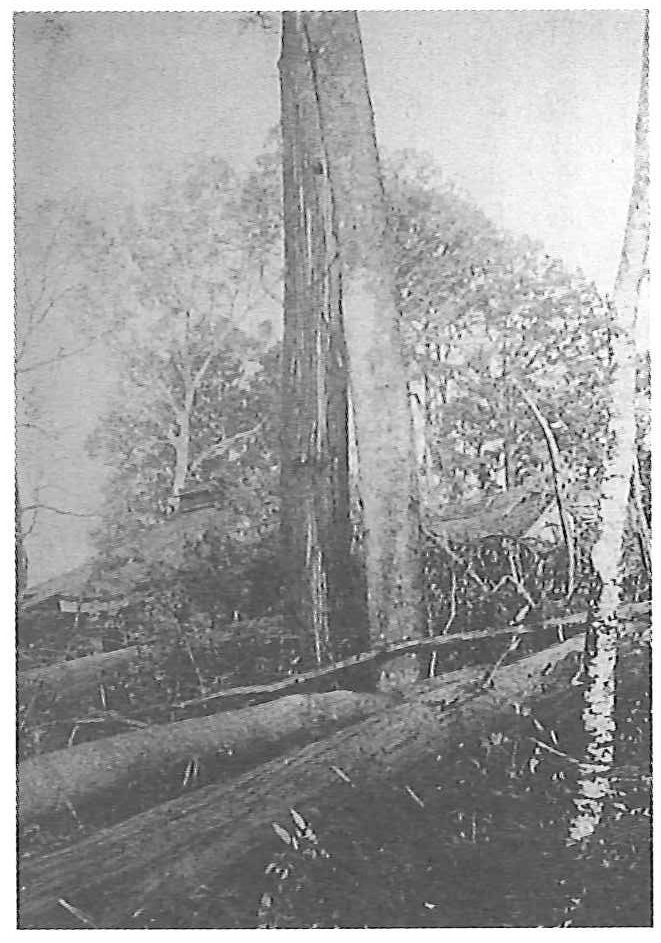

このように、この台風の風雨は最大級のものであった。雨はすでに二三日より降りつづいていたが、二八日午前七時ごろから激しい雨と風に変わり、特に日光山系は大量の降水に見舞われた。鬼怒川、田川などの河川は氾濫を引き起こし、流域住民には計り知れない被害をもたらした。また強風による山林の倒木は道を寸断し、家を押しつぶし、農作物を枯死させた。県当局の災害集計によれば、死者一五六名、不明六三名、負傷者二八〇名、全壊家屋八二一七戸、半壊三八九戸、流失家屋四一二戸、浸水家屋一七二二戸、農作物の被害は表13にみられるように言語に絶するものであった。

鬼怒川沿岸の上阿久津村では午前三時には水かさは一丈五尺八寸(四・七四メートル)を示し、大水はたちまち堤防を決壊して田畑を押しながし、流失した田は五町一反五畝、畑は三町九反二畝八歩に達した。家屋や田畑の冠水はこれ以上で、稲の収穫は早稲は皆無に等しかった。家屋の倒壊も多く、三・三メートルの高龗神社(大字大谷)の大木を倒し、氏家町上阿久津の与作稲荷の絵馬堂、神楽殿をつぶし、船玉神社の鳥居の笠木を吹きとばしている。全壊一一戸、半壊二五戸を数え、ほとんどの民家は屋根を大破した。鬼怒川沿岸の状景は「一見満目荒涼の凄景に対する想あらしむ、暴風は怒号し、堤防は破壊して鬼怒川の漲勢氾濫し、田物を傷害し、道路を粉砕する襄陵の有様は、天水の奔下するが如く人をして世界の末日の来りたるの恐怖を起さしめたり」(『氏家町史』下巻)と、その恐怖感はその後まで語り伝えられている。

図36 明治35年暴風雨による安住神社の被害(大谷 笹沼章寿提供)

表13 暴風雨による栃木県の農作物被害状況(明治35年)

| 種 目 | 被 害 反 別 | 被 害 歩 合 | 被 害 金 額 |

水 稲 陸 稲 蕎 麦 粟 稗 葉 煙 草 麻 種 実 綿 荏 胡 麻 | 55,642.8 6,599.6 4,202.7 3,349.6 4,731.1 2,683.0 - 704.7 1,048.1 283.9 | 40 53 68 29 44 21 50 40 40 40 | 円 3,479,502 363,264 148,085 44,460 86,418 138,062 25,473 8,805 21,210 12,961 |

栃木県立図書館所蔵文集『壬寅歳暴風雨紀念写真帳』より作成