第三師団の三四連隊は連隊長川上才次郎大佐のもと茂木街道を東方へ進み祖母井に到着した。一方、新山良咲少将の率いる第一七旅団は氏家に向かった。塩那地方での演習は第三師団下の一七旅団の一八連隊と三四連隊の対抗であった。演習は一一月四日より開始された。両軍の騎兵、砲兵、工兵の一部は四日午前一〇時那須郡荒川村の鴻の山及び喜連川の長者ケ平という高地で衝突、一一時三〇分一時戦闘を中止し、午後一時南軍(一八連隊)が背進をはじめ、北軍(第三四連隊)がこれを追撃、午後三時ごろ再び鴻の山南方、烏山より阿久津村宝積寺に通ずる街道をはさむ高地で両軍主力が衝突し、応戦すること約一時間の後、北軍は熟田村狭間田方面に退却した。その前衛歩騎兵約一〇〇名は鴻の山山林に露営した。一方、南軍の大部隊は北高根沢村大字亀梨方面に退き、その前衛は鴻の山地内南方の山林中に厳重な警戒線を張って露営した。両連隊はさらに北上し佐久山附近で箒川を隔てて対立、親園小学校附近で最後の戦闘を行い、両軍五、二〇〇余名は演習後大田原町に入り、旅団を編成して金田村附近の村落に宿営した。一方、第五旅団下の第六連隊(南軍)は岡本附近に宿営、北軍の三三連隊は阿久津附近に宿営し、鬼怒川をはさんで演習を開始し、氏家新田附近で最後の決戦を試み氏家、喜連川南方で戦闘を休止し旅団の編成をおえた。演習の最後は第三師団の旅団対抗が一一月八日から佐久山町から上江川村の下河戸附近で約一時間の激戦を終了した。その後、宇都宮に移り一三日午前一一時三〇分戦闘はすべて終了、大久保師団長の講評をうけ、午後一時三〇分鶴田の第一四師団砲兵連隊敷地で観兵式予行を実施した。

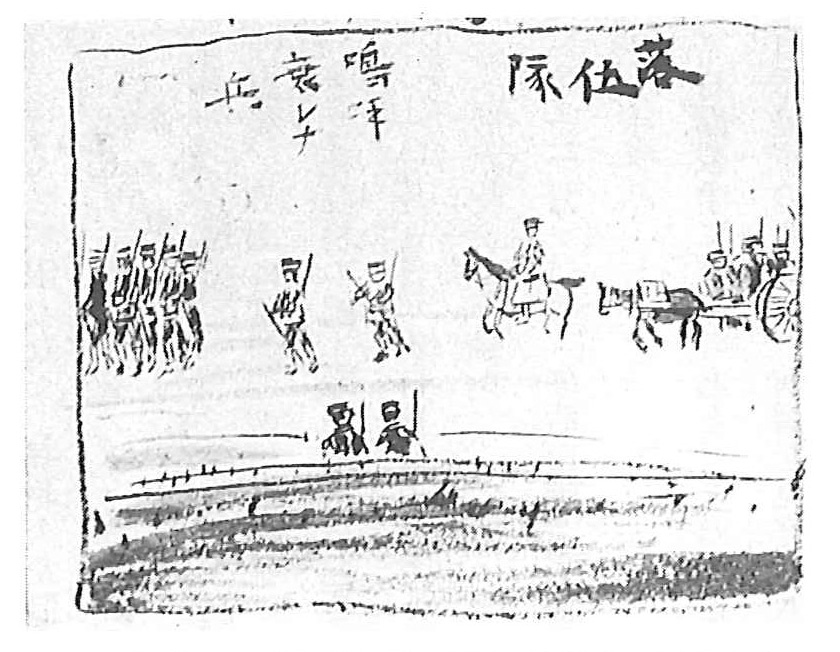

当時、狭間田の一六歳の渡辺清少年は演習の様子を「百姓絵日記」のなかに次のようにしるしている。

一一月四日、今日より陸軍の演習始まり、白赤の軍騎馬上にまたがり蹄の音高し、十時頃百騎ほどの白軍弥五郎坂の方へ行く、余等見物人もどやどやかけて行く。折しも敵の斥候至り、はしなく衝突になり、銃声山上にあり、抜身をもって勇敢なり、敵の赤軍は敗走す。雨降り来り白軍は村に帰り墓地の側にて昼飯す。

午後はわらじばきにて見物に出立ちぬ。今や赤軍騎兵二、三百は来る。そのあとを追うて狭間田に一衝突を見て八方口に至る。軍用電話あり重宝と云わずべからず。ここに足を止めて騎兵の衝突をみぬ。大砲の音遠くに午前にも劣らずなり響く、根本に宿泊兵多し、我村も宿泊の由どこの家も用意ととのうて待ちいたり

一一月五日、街道には折々騎兵の蹄音高し、程へて炊事用具、大行季など通る(中略)。薮の裏山に騎兵の一隊おりて、かなたの弥五郎山の方に前進しぬ。銃はうたず、かなたこなたと騎兵かけ廻れり、余等もまた後を追い弥五郎山に行き、次第に喜連川まで行きぬ。

一一月六日 晴 今日氏家に大演習あるとて見物人通る、はや小銃の音聞え、僕も見物に出かける。今日はまことに大戦で、一発の砲声轟くと、続いてかなた大谷方面より小銃、大砲響くなり。白軍古町の田んぼに陣どり、砲は後に一列に長く続き、前方には散兵ごうあり戦猛烈なり。ドンドンドンと機関砲は彼我共にすごく壮快限りなく、見物人を制す巡査もいじらし、白軍連隊旗を押し立て進軍し、白赤共に三〇間ほどの間に迫りて遂に終る。ラッパ一斉にふかれて休戦となり、将校集会講評ありたり。かくて散兵濠は各兵交代して埋め、氏家に引き上げ、はや旅団演習も今日にて完結し、いよいよ明後日より師団演習なり、

以後、日記には演習のことが続いて一三日ごろまで記されている。

また花岡村の岡本剛一郎も日記の中で戦闘について簡単に状況を記している。

一一月五日、本日喜連川ノ方ヘ演習見ニ行キタル処、兵士皆佐久山方面ヘ行キ過ギルニヨリ氏家ヲ廻ツテ午后六時三八分帰ル

一一月一二日、午后田圃ニ演習発砲ノ音聞ユルニ付見ニ行キタリ、宝積寺石上橋ノ処迄兵士ノアトヲ追イ行キタリ

日露戦争に勝利のあと、この演習は地元の人たちにどのような影響を与えていっただろうか、ロシアを破った日本陸軍の姿をみ、演習を見守る人々の気持はいやが上にも高まった。

図38 大演習の落伍隊の絵(渡辺清著「百姓絵日記」明治40年11月13日 渡辺弘蔵 写真提供 ミュージアム氏家)