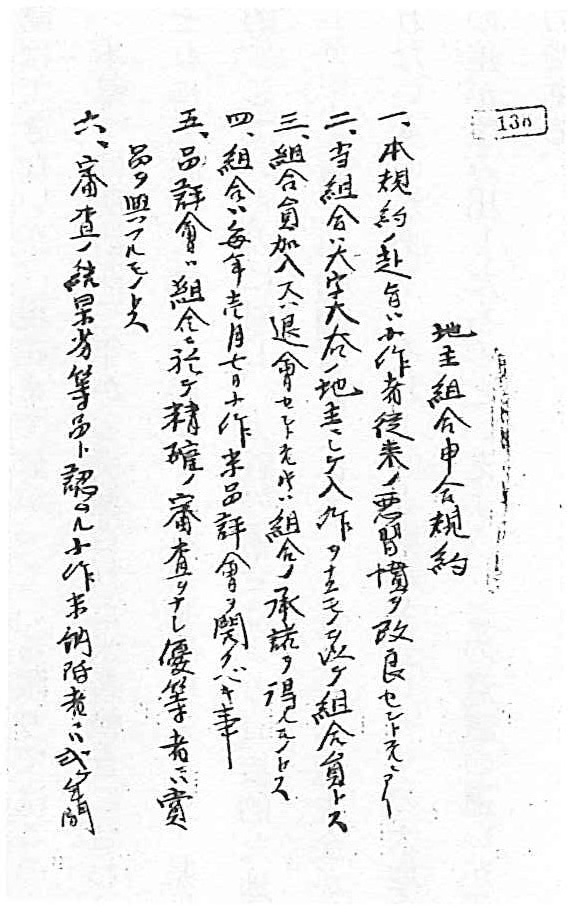

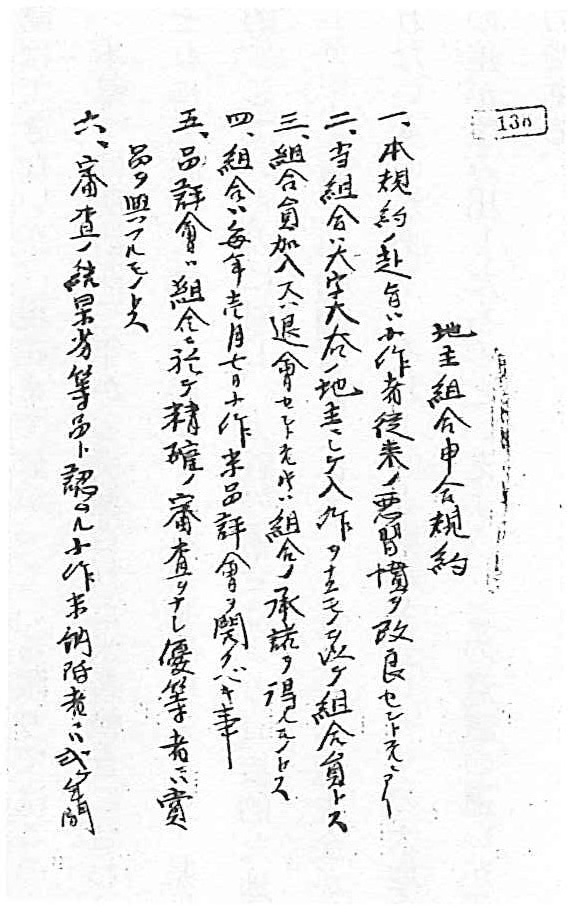

上高根沢で小作保護の団体がつくられて間もない明治三五年一月、阿久津村大字大谷では字内に小作地をもつ地主を組合員として「大谷地主組合」が組織された。組合の目的は規約(史料編Ⅲ・八一五頁)によると「小作者従来の悪習慣を改良せんとする」ことであった。規約が小作米品評会の毎年開催と品評会の優等者に賞品を与え、劣等品を納めた者には二年間の小作禁止を定めていることから見ると、「従来の悪習慣」とは「品質の悪い小作米を納めること」をさしているとみてよいだろう。また、組合結成と同時につくられた「大谷入作地主申合規約」(史料編Ⅲ・八一六頁)では畑小作金の標準を地価一〇円に付二円五〇銭(二割五分)、納付期限を一一月二五日とし、延滞の場合は年一割五分の利子を添えること、田の小作米は地価一〇〇円に付き四斗二升入り五俵(時価で約二五円、二割五分)と定めている。二つの規約から見ると大谷地主組合の目的は「優良な小作米を確保すること」と「田畑小作料の標準を定めること」の二点にあったといってよい。明治三六年一二月の地主協議会では三七年一月の小作米品評会の審査員を五名とすること、小作米の等級を五等とし、三等まで賞品を与えること、出品の仕方などを決めている。地主組合のこのような活動は小作人に対する圧力となって、良質の小作米の確保が容易になったと思われる。

大正一三年の農商務省農務局の調査(「本邦ニ於ケル農業団体ニ関スル調査」)によると明治二一年から四〇年の間に栃木県では地主団体が一つ設立されている。設立年、名称の記載がないので確認はできないが、現在まで分かっている限りではこの大谷地主組合以外にはない。

本県では明治四三年から実施された米穀検査に合わせて県、郡、市町村の地主会が組織されるのだが、大谷でそれに先駆けて地主会がつくられた意義は大きい。県地主会が良質な小作米の確保と小作の保護奨励を大きな目的にしていたのに対し、大谷の場合はより直接的な地主の権益(劣等小作米納付者の二年間小作禁止とか地価の二割五分の小作料)が強調されている。それは大谷地主会が県地主会より八年早く結成されたことだけでは説明しきれないものがあり、それよりも県地主会レベルの大地主と在村中小地主との間にある地主小作関係に対する意識の差が生み出したものといえよう。この意識の違いが後には小作争議に対する対応の違いともなって現れてくるのである。

図43 大谷地主組合の規約(大谷 阿久津正美家蔵)